Il est de ces disques qu’on ne voit pas venir, de ces disques qui sortent au mauvais moment, et le bonheur est d’autant plus grand quand on les découvre. Domestic Exile fait partie de ceux-là. Et quel titre parfait pour accompagner la période qui a suivi sa sortie le 15 février dernier. Le moins que l’on puisse écrire est qu’Alex Carretero, du label espagnol Guerssen, a fait un choix courageux et éclairé en rééditant ce disque à quelques semaines du début du confinement. L’unique disque solo de Steve Piccolo est initialement sorti en 1982 à New York. Il est alors le bassiste un peu chahuté du groupe de no jazz The Lounge Lizards qu’il a fondé avec ses amis de fac, les frères Lurie. Il quitte le groupe peu après la sortie de ce side project, en même temps qu’Arto Lindsay. Pour l’anecdote, Domestic Exile est composé alors que Steve et Evan Lurie passent de longs mois sans pouvoir jouer avec le groupe, John Lurie, le saxophoniste, s’étant cassé une dent de devant au cours d’une bagarre devant le Mudd Club.

Il est de ces disques qu’on ne voit pas venir, de ces disques qui sortent au mauvais moment, et le bonheur est d’autant plus grand quand on les découvre. Domestic Exile fait partie de ceux-là. Et quel titre parfait pour accompagner la période qui a suivi sa sortie le 15 février dernier. Le moins que l’on puisse écrire est qu’Alex Carretero, du label espagnol Guerssen, a fait un choix courageux et éclairé en rééditant ce disque à quelques semaines du début du confinement. L’unique disque solo de Steve Piccolo est initialement sorti en 1982 à New York. Il est alors le bassiste un peu chahuté du groupe de no jazz The Lounge Lizards qu’il a fondé avec ses amis de fac, les frères Lurie. Il quitte le groupe peu après la sortie de ce side project, en même temps qu’Arto Lindsay. Pour l’anecdote, Domestic Exile est composé alors que Steve et Evan Lurie passent de longs mois sans pouvoir jouer avec le groupe, John Lurie, le saxophoniste, s’étant cassé une dent de devant au cours d’une bagarre devant le Mudd Club.

New York, 1982. Dans la queue de comète de la no wave et dans la « tradition » art-punk, le disque est produit dans les studios ZBS Foundation par Bob Bielecki, collaborateur de Laurie Anderson et de La Monte Young. Steve part ensuite s’installer en Italie et l’édition italienne est malheureusement d’une qualité plus que médiocre. Le succès de l’album ne dépasse pas le petit milieu dans lequel Steve évolue alors, même si l’on se plaît à dire que Debbie Harry a voulu reprendre I Don’t Want to Join a Cult qu’elle adorait.

Personnalité paradoxale, Steve Piccolo n’est jamais à sa place dans ce qu’il entreprend. Il évoque dans une interview pour Please Kill Me une inspiration qui ne s’entend pas au premier abord : Gang of Four. At Home He’s a Tourist serait en effet une très bonne définition de lui-même à l’époque où il vit à New York, analyste financier à Wall Street le jour et musicien post-punk la nuit. Stray Man, Businessman’s Lament, Young And Ambitious, Fast Life, Superior Genes, presque tous les titres de son disque évoquent les tiraillements d’un individu face à ce qu’il est, s’interrogeant sur son éthique, sa droiture morale et, plus largement, sur ce qui fait son identité.

Une des grandes forces de ce disque réside dans le sentiment pour l’auditeur que l’inspiration est comme attrapée au vol. Une œuvre où l’on éprouve la totale sincérité de ceux qui l’ont faite, en même temps que son caractère dérisoire. Un disque parmi tant d’autres dans la galaxie post-punk, finalement. Ceci dit, l’enchaînement de merveilleuses mélodies faites avec trois bouts de ficelle et des textes simples et directs, narrant un quotidien banal d’homme pressé avec une bonne dose d’ironie créent la surprise. La forme très lo-fi, arrangements de synthés, claviers, guitare et basse sans batterie mais avec quelques percussions et parfois un métronome, est pervertie par un son no wave avec des timbres presque bruitistes et du spoken word. Là encore on est face à une no wave ironisée, Steve opérant des allers-retours entre son chanté-parlé et une voix de crooner. Sous l’aspect bricolé des compositions se cachent d’excellents musiciens : quand Steve joue guitare et basse, on retrouve Evan Lurie au clavier et Gerry Lindhal aux synthétiseurs. Et tout le monde maîtrise parfaitement son sujet malgré leur côté punk. C’est d’ailleurs tout ce qui fait le sel de cette clique rassemblée par les Lounge Lizards au cours de son histoire, d’Arto Lindsay à John Lurie, en passant par Anton Fier et Marc Ribot.

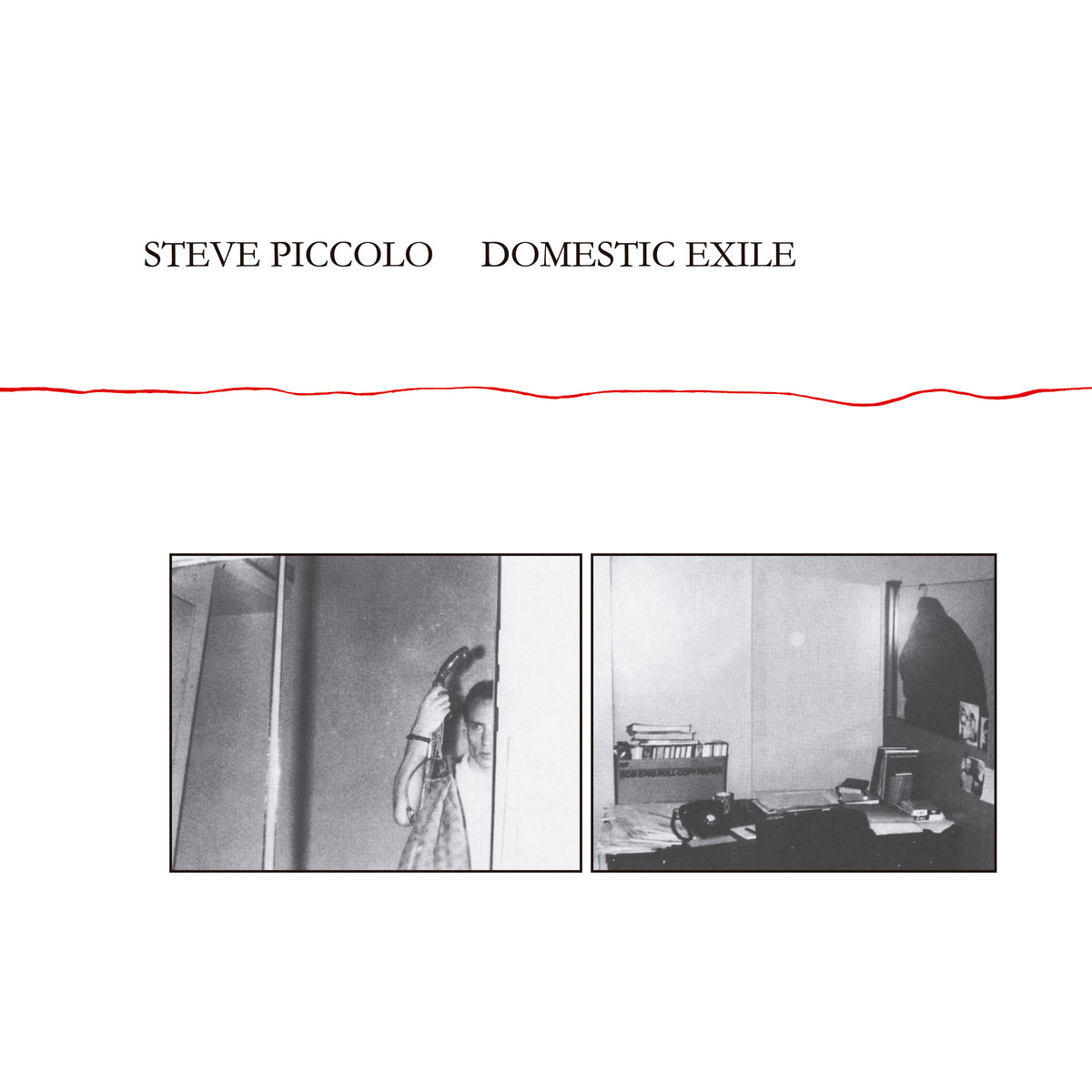

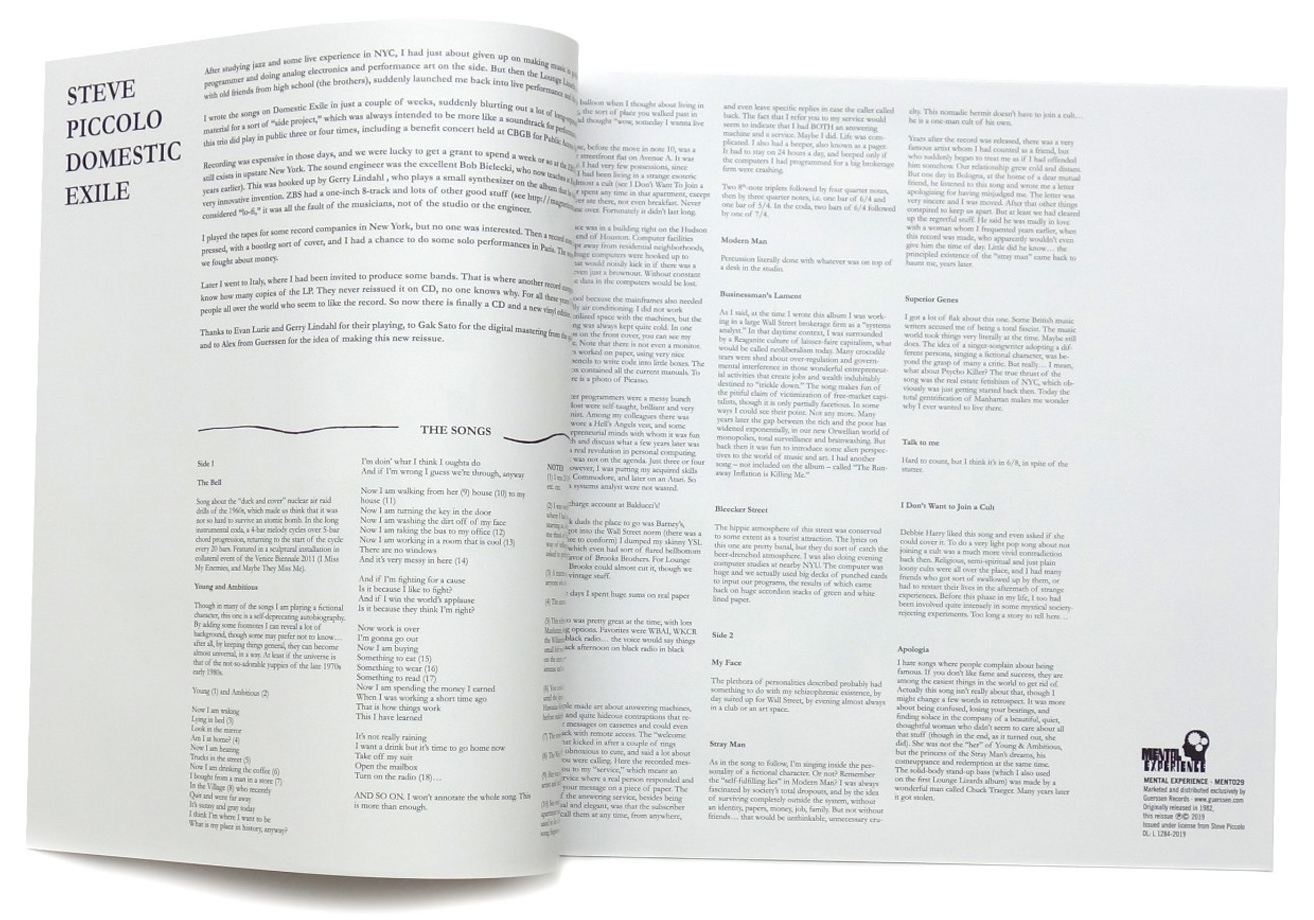

Domestic Exile est le disque d’un observateur d’une époque, d’une ville et de lui-même. Détaché et rempli d’autodérision, Steve Piccolo a livré un geste poétique, plein de l’éclat grisâtre du New York de Lou Reed et de John Cale, qui apparaissent telles des ombres planantes au-dessus du disque. Pour un disque de « touriste », on sent que New York est là dans tout ce qu’elle a de plus beau. Impossible de ne pas évoquer l’objet lui-même et son édition, un travail colossal. Il faut non seulement écouter ce disque, mais surtout courir l’acheter. La pochette elle-même, un détournement du premier album des Lounge Lizards créé par Peter Saville, sent l’élégance et l’espièglerie. Le remastering de Gak Sato rend grâce à la musique et aux timbres des synthétiseurs particulièrement. Quant au livret, on y trouve non seulement les paroles des chansons mais leurs commentaires très détaillés par Steve lui-même, une mine d’or lorsqu’on découvre cet artiste peu documenté. Saluons donc aussi travail de Guerssen pour la sortie de ce trésor.

Domestic Exile est le disque d’un observateur d’une époque, d’une ville et de lui-même. Détaché et rempli d’autodérision, Steve Piccolo a livré un geste poétique, plein de l’éclat grisâtre du New York de Lou Reed et de John Cale, qui apparaissent telles des ombres planantes au-dessus du disque. Pour un disque de « touriste », on sent que New York est là dans tout ce qu’elle a de plus beau. Impossible de ne pas évoquer l’objet lui-même et son édition, un travail colossal. Il faut non seulement écouter ce disque, mais surtout courir l’acheter. La pochette elle-même, un détournement du premier album des Lounge Lizards créé par Peter Saville, sent l’élégance et l’espièglerie. Le remastering de Gak Sato rend grâce à la musique et aux timbres des synthétiseurs particulièrement. Quant au livret, on y trouve non seulement les paroles des chansons mais leurs commentaires très détaillés par Steve lui-même, une mine d’or lorsqu’on découvre cet artiste peu documenté. Saluons donc aussi travail de Guerssen pour la sortie de ce trésor.