Richard Willett Miller, un peu moins inconnu sous le pseudonyme de Parthenon Huxley, est mort vendredi dernier, quelques jours à peine après son soixante-dixième anniversaire. Dans la longue liste des faire-part mortuaires de saison, il y a toutes les raisons pour que celui-ci passe plus inaperçu que beaucoup d’autres. C’est injuste mais c’est logique. Pour la plupart des amateurs de chez nous, les occasions d’entrapercevoir ce nom peu familier – a fortiori celles d’entendre ses compositions – ont été rares : une invitation à jouer du tambourin sur Cynical Days sur Oranges & Lemons (1989) de XTC, une participation en tant que musicien, producteur et co-auteur de quelques morceaux sur A Man Called (E) (1992) et Broken Toy Shop (1993), les deux albums solos de Mark Oliver Everett alias E, avant qu’il ne se lance dans l’aventure Eels. C’est à peu près tout. Il y a pourtant bien des richesses à redécouvrir dans les fragments d’une discographie confidentielle, qui s’est étendue par intermittence sur cinq décennies.

Richard Willett Miller, un peu moins inconnu sous le pseudonyme de Parthenon Huxley, est mort vendredi dernier, quelques jours à peine après son soixante-dixième anniversaire. Dans la longue liste des faire-part mortuaires de saison, il y a toutes les raisons pour que celui-ci passe plus inaperçu que beaucoup d’autres. C’est injuste mais c’est logique. Pour la plupart des amateurs de chez nous, les occasions d’entrapercevoir ce nom peu familier – a fortiori celles d’entendre ses compositions – ont été rares : une invitation à jouer du tambourin sur Cynical Days sur Oranges & Lemons (1989) de XTC, une participation en tant que musicien, producteur et co-auteur de quelques morceaux sur A Man Called (E) (1992) et Broken Toy Shop (1993), les deux albums solos de Mark Oliver Everett alias E, avant qu’il ne se lance dans l’aventure Eels. C’est à peu près tout. Il y a pourtant bien des richesses à redécouvrir dans les fragments d’une discographie confidentielle, qui s’est étendue par intermittence sur cinq décennies.

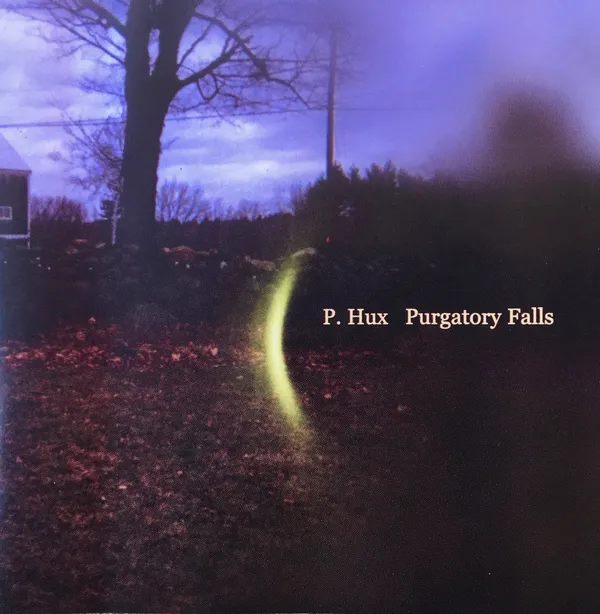

Né en Louisiane en 1956, Miller passe une partie de son adolescence en Grèce – d’où la première partie de son surnom, la seconde provenant de sa passion pour l’auteur du Meilleur des mondes. De retour aux États-Unis, il fréquente les bancs de l’université de Caroline du Nord et, surtout, la scène indie locale qui gravite autour de Chapell Hill. Il y croise notamment la route de Mitch Easter (Let’s Active) et Don Dixon, les metteurs en sons des premiers albums de R.E.M. qui l’encouragent à enregistrer un premier 45 tours sous le pseudonyme de Rick Rock, Budha, Budha (1982). C’est en 1987 qu’il finit par s’installer à Los Angeles où il signe un contrat éphémère avec CBS et publie un premier album, Sunny Nights (1988) qui témoigne de son incontestable talent de songwriter en dépit d’une production aseptisée et sans relief signée David Kahne. Il lui faudra pas moins de sept années pour se remettre de cette déroute initiale et pour enregistrer une suite dans le format d’un trio rebaptisé P. Hux. Salué dès sa sortie comme une réussite majeure par les amateurs de power-pop, Deluxe (1995) apparaît rétrospectivement comme le point d’entrée le plus évident et le plus accessible dans l’œuvre fragmentée de Parthenon Huxley. Un grand disque de rock mélodique et saturé, où s’exprime sa passion pour les mélodies classiques et les guitares carillonnantes inspirées des grands maîtres des sixties. Et curieusement pas si loin de son époque ni de certains de ses contemporains : on s’est souvent dit qu’il n’aurait pas fallu grand-chose – un peu de chance ou d’ambition – pour qu’il puisse bénéficier d’une petite part de la lumière portée, au milieu des années 1990, sur les Posies, Velvet Crush ou Matthew Sweet. Pourtant, à l’annonce funèbre, c’est vers l’album suivant – Purgatory Falls (2001) – qu’on a éprouvé l’envie de se tourner, histoire d’écouter ce que donnerait la mort mise en abyme.

Né en Louisiane en 1956, Miller passe une partie de son adolescence en Grèce – d’où la première partie de son surnom, la seconde provenant de sa passion pour l’auteur du Meilleur des mondes. De retour aux États-Unis, il fréquente les bancs de l’université de Caroline du Nord et, surtout, la scène indie locale qui gravite autour de Chapell Hill. Il y croise notamment la route de Mitch Easter (Let’s Active) et Don Dixon, les metteurs en sons des premiers albums de R.E.M. qui l’encouragent à enregistrer un premier 45 tours sous le pseudonyme de Rick Rock, Budha, Budha (1982). C’est en 1987 qu’il finit par s’installer à Los Angeles où il signe un contrat éphémère avec CBS et publie un premier album, Sunny Nights (1988) qui témoigne de son incontestable talent de songwriter en dépit d’une production aseptisée et sans relief signée David Kahne. Il lui faudra pas moins de sept années pour se remettre de cette déroute initiale et pour enregistrer une suite dans le format d’un trio rebaptisé P. Hux. Salué dès sa sortie comme une réussite majeure par les amateurs de power-pop, Deluxe (1995) apparaît rétrospectivement comme le point d’entrée le plus évident et le plus accessible dans l’œuvre fragmentée de Parthenon Huxley. Un grand disque de rock mélodique et saturé, où s’exprime sa passion pour les mélodies classiques et les guitares carillonnantes inspirées des grands maîtres des sixties. Et curieusement pas si loin de son époque ni de certains de ses contemporains : on s’est souvent dit qu’il n’aurait pas fallu grand-chose – un peu de chance ou d’ambition – pour qu’il puisse bénéficier d’une petite part de la lumière portée, au milieu des années 1990, sur les Posies, Velvet Crush ou Matthew Sweet. Pourtant, à l’annonce funèbre, c’est vers l’album suivant – Purgatory Falls (2001) – qu’on a éprouvé l’envie de se tourner, histoire d’écouter ce que donnerait la mort mise en abyme.

Après une décennie de vie commune et un peu plus d’un an après la sortie de Deluxe, Huxley perd en effet sa première femme, Janet Heaney, atteinte d’un cancer du cerveau. Dans les notes de pochette, il raconte comment, pendant les années qui suivent, il ne parvient plus à écrire que des chansons sur elle, pour elle ou sur la vie sans elle. Il hésite à les publier et se décide finalement cinq ans plus tard, après avoir rencontré celle qui deviendra sa seconde épouse et lui avoir fait écouter ces chants d’amour posthume entièrement consacrés à une autre. Le titre fait référence à la maison où Janet a passé son enfance et dont la photo, prise le jour où ses cendres ont été dispersées, orne la pochette. Plus acoustique et confessionnel que son prédécesseur – comment pourrait-il en être autrement ? –Purgatory Falls est un album de souffrance et de réconfort. Les deux, indissociablement. Un album qui confronte la passion musicale au défi le plus immense et vérifie en acte ce qui peut demeurer de vraiment nécessaire à puiser dans les trois minutes éphémères d’une chanson pop quand on se trouve confronté aux vrais drames de la vraie vie. En matière de deuil, il constitue le contre-point le plus diamétralement opposé à If I Could Only Remember My Name (1971) de David Crosby et demeure portant tout aussi bouleversant. Sans le moindre relâchement des contraintes formelles ni d’abandon au flux d’une inspiration improvisée, Huxley persiste à composer dans le seul registre qu’il maîtrise : un songwriting classique et mélodieux mais saturé par des sentiments très inhabituels dans ce contexte musical familier. Tour à tour, avec une sincérité presque violente, sont évoqués les souvenirs d’une première rencontre (4258), les marques indélébiles de la passion disparue (I Loved Everything, Red Eyeliner) et jusqu’aux tentatives, parfois vaines, pour reprendre vie (Goldmine, Steer Clear). Tout est ici juste, précis, délicatement arrangé. Dans ce contexte très particulier, les références souvent présentes et familières résonnent comme autant de béquilles, mobilisées quand le besoin s’en fait sentir pour puiser le soutien nécessaire dans des œuvres avec lesquelles une relation intime s’est tissée depuis l’adolescence. I Loved Everything propulsée par la batterie de Ric Menck (Velvet Crush, The Springfields, The Tyde) et ses faux airs de Cinnamon Girl à la Neil Young. Rubble dont la ligne mélodique emprunte par moment les sentiers du refrain de She’s Leaving Home des Beatles, traçant ainsi un parallèle touchant entre le récit d’émancipation adolescente du classique de McCartney et un autre départ bien plus définitif. Bien d’autres jalons suivront ensuite, dans l’œuvre de cet artiste discret et talentueux, presque toujours recommandables. Purgatory Falls demeure cependant le plus marquant pour ceux qui sont, d’expérience, profondément convaincus que la bande-son idéale des funérailles – la musique qui accompagne les deuils et permet de les surmonter – n’est pas un requiem ou un hymne funéraire mais une popsong.