On en revient, une fois de plus, à l’époque – la fin des années 1970 – où Paul Weller se trimbalait avec cette pancarte autour du cou, en réponse aux accusations d’une certaine presse britannique lui reprochant déjà d’être allé piocher sa garde-robe et ses références musicales parmi les archétypes remisés du mouvement Mod : “ How can I be a fucking revivalist when I’m only eighteen ? ”

On en revient, une fois de plus, à l’époque – la fin des années 1970 – où Paul Weller se trimbalait avec cette pancarte autour du cou, en réponse aux accusations d’une certaine presse britannique lui reprochant déjà d’être allé piocher sa garde-robe et ses références musicales parmi les archétypes remisés du mouvement Mod : “ How can I be a fucking revivalist when I’m only eighteen ? ”

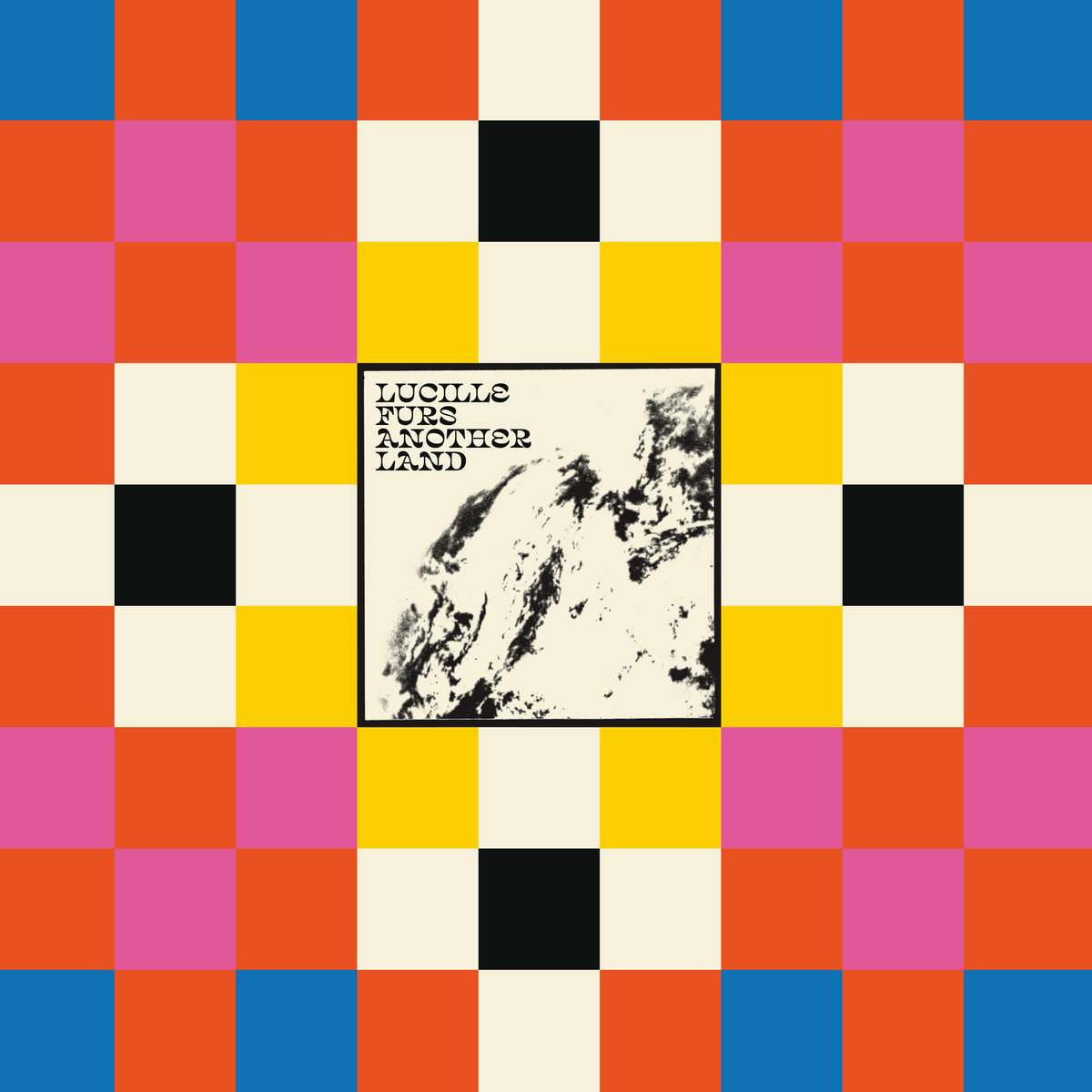

Autres temps mais la sentence demeure définitive. Elle constitue le point de clivage sans doute indépassable qui sépare les tenants exclusifs d’une modernité tournée vers l’horizon de la table rase et tous ceux qui s’autorisent à ne pas renier le plaisir de l’hommage ou à discerner la beauté dans l’art délicat du prolongement, pourvu que, au-delà de la reconstitution érudite, l’intensité de la passion présente lui confère pertinence et vitalité. Lucille Furs fait, bien évidemment, partie de ce camp-là. Les ramifications de son arbre généalogique semblent s’étaler dans plusieurs dimensions, rattachant les fruits éclos de ce second album aux générations successives qui ont peaufiné les canons de la pop psychédélique tout en entretenant de lointains cousinages horizontaux avec ses contemporains de Triptides – avec lequel il partage désormais un batteur en la personne de Brendan Peleo-Lazar – ou de The Coral. Comme eux, les cinq jeunes musiciens originaires de Chicago s’engagent avec une conviction communicative dans leur mission de préservation et de perpétuation d’un patrimoine musical qu’ils traitent exactement avec le même cocktail d’admiration et d’irrévérence qui prévaut depuis bien longtemps dans le registre folk sans que, curieusement, quiconque ait jamais songé à y critiquer par principe le postulat passéiste. Lucille Furs plonge donc corps et âme dans l’univers musical des années 1960 pour en extraire les fragments les plus chatoyants : mélodies aigres-douces, orchestrations très riches où l’équilibre rigoureux entre guitares et orgue s’infléchit parfois pour mieux faire place à quelques touches judicieusement disposées de cuivres ou de clavecin. On ne peut qu’être agréablement frappé par la capacité du groupe à recycler nombre d’éléments issus de cet héritage revendiqué tout en les intégrant à ses propres compositions, suffisamment originales pour susciter l’excitation. Les emprunts sont précis, assumés et, très au-delà du simple clin d’œil superficiel, permettent de conférer une certaine épaisseur aux chansons en les replaçant dans un décor musical très évocateur : la ligne de basse de Come Together qui parcourt l’inaugural Another Land – toujours un signe de bon goût ça, que de souligner l’apport de McCartney à une des plus fameuses compositions de Lennon ; les Beatles encore pour le final de Do No Harm conclu sur les harmonies vocales de If I Fell ; les échos du somptueux solo de flûte interprété par Bud Shank sur California Dreamin’ qui résonnent sur Sooner Than Later. Bref, un brillant hommage au folklore américain… du dernier tiers du XXème siècle, à peu près.

![]()