A une époque lointaine où les robinets digitaux ne déversaient pas encore tous ces flots tiédasses de pop consommable et sans avenir, la sortie d’un album en bonne et due forme faisait figure d’événement. Attentes fébriles, spéculations insensées, fantasmes comblés ou déçus à replacer dans le contexte d’une discographie… Tous ces liens intimes que l’on nouait avec un artiste ou un groupe sur le temps semblaient depuis une bonne décennie totalement révolus au profit de l’instantané, du zapping accéléré, du streaming algorythmé, de la consommation jamais satisfaisante d’une musique consommée comme une fast food dont on n’est, à dessein, jamais rassasié. Avec l’éclosion de son label Italians Do It Better à la fin des années 2000, Johnny Jewel (de son vrai nom John Padget) comptait bien remettre quelques jetons dans une machinerie electro pop qui montrait de sérieux signes d’essoufflement. Naviguant alors sans boussole dans la scène underground de Portland avec ses deux groupes Chromatics et Glass Candy dont le line-up n’était pas encore fixé, Johnny Jewel rêvait de retrouver l’esprit d’indépendance, la sève artistique et l’identité graphique des labels cultes (K Records, Factory, 4AD) qui ont façonné son imaginaire musical jusqu’à l’obsession.

Insuffler à nouveau du désir en creusant le manque et retrouver les frissons d’une addiction positive que seules les grandes œuvres savent procurer : tel est le tour de force inespéré que ce créateur généreux et suractif a su patiemment imposer avec la saga Chromatics. Car depuis la sortie du cinématographique Kill For Love (2012) et la tournée qui suivit, le groupe s’est évaporé, n’existant plus qu’à travers le mirage d’un album annoncé fin 2014 et sans cesse différé. Avec sa pochette énigmatique d’une pomme noyée dans le brouillard et la divulgation de quelques titres synthétiques trempés dans une électricité plus corrosive qu’à l’accoutumée, Dear Tommy se présentait comme la consécration absolue d’un style reconnaissable entre mille. Retranché dans son studio de Los Angeles, Johnny Jewel a entre temps su faire fructifier son talent de compositeur et d’arrangeur hors pair dans une myriade de nouveaux projets, de la pop ultra sensuelle de Heaven au post punk d’In Mirrors, sans oublier ses bandes originales de films réels ou imaginés dont l’une des plus notables est sans conteste sa collaboration sur le monumental Twin Peaks : The Return de David Lynch. De même que l’agent Cooper se demande à la fin des dix-huit heures de cette épopée hallucinée dans quelle temporalité il se trouve, Chromatics disparaissait de notre présent pour se conjuguer au futur antérieur. En s’affranchissant des circuits de distribution traditionnels et des incontournables attachés de presse, Johnny Jewel a pris tout le monde de court en publiant cet automne ce magistral coup de bluff artistique qu’est Closer To Grey.

Plus ramassé dans ses formats de chansons qui soufflent le chaud et le froid comme jamais, ce vrai-faux septième album dessine de nouvelles perspectives où claviers vintage et guitares crépusculaires offrent des nuances de couleurs, des harmonies jamais atteintes auparavant par le groupe. Du discoïde You’re No Good au trip hop enchanteur de Light As a Feather, du vrombissant Whispers in the Hall à l’ultime balade déchirante Wishing Well, Chromatics élargit les sillons de son romantisme synth-pop minimaliste sans renier son art de la narration filmique. Par son chant stellaire et vaporeux, Ruth Radelet apporte une profondeur à des textes d’une simplicité bouleversante. Surtout quand il s’agit de parler d’amour : « You could teach me to be cruel/Like the way they tortured you » entonne-t-elle comme une comptine empoisonnée sur le bien nommé Twist the Knife.

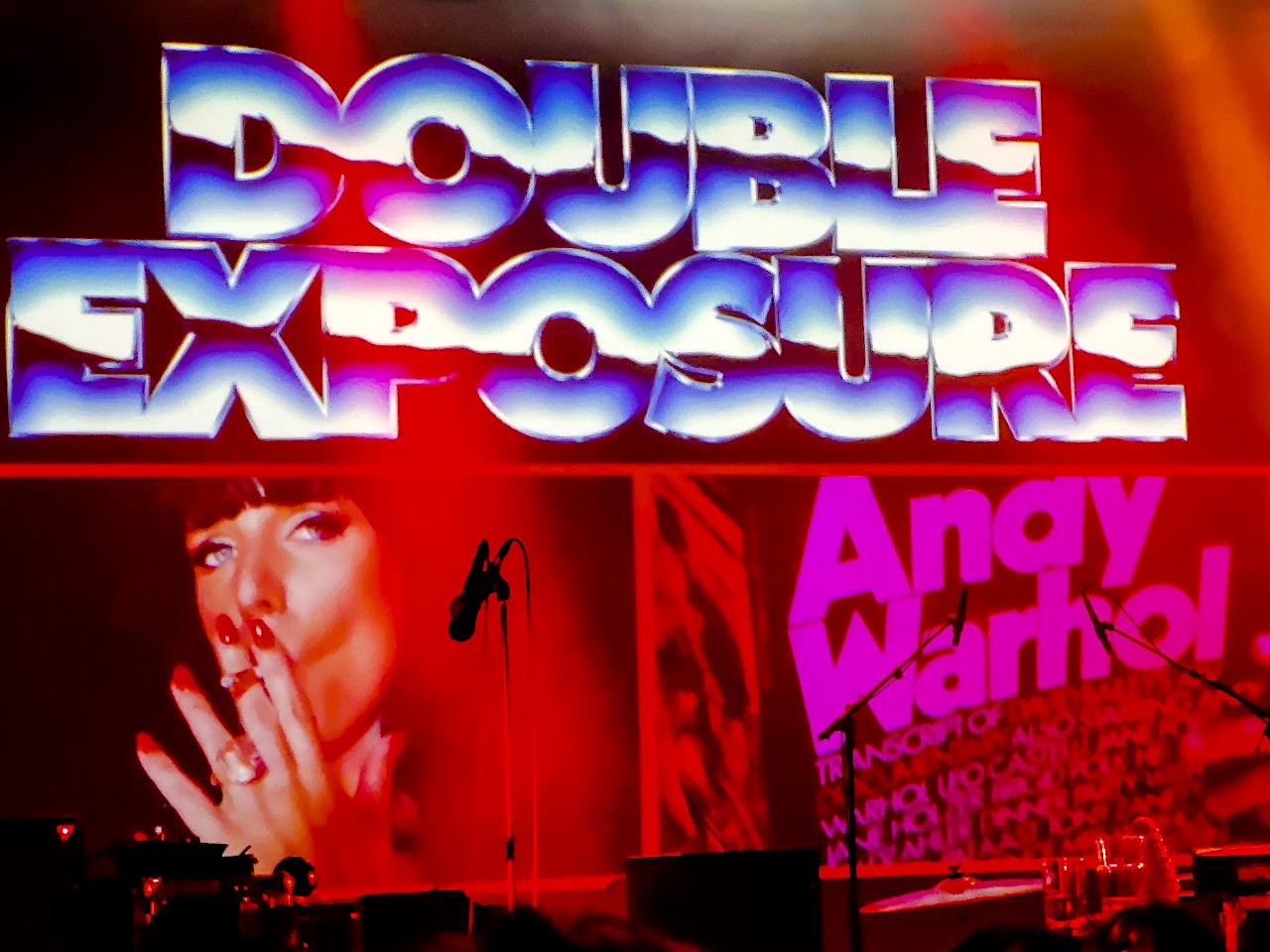

Pour son retour sur scène après six ans d’absence, Chromatics a vu les choses en grand et se distingue encore du tout-venant live en imaginant un spectacle où l’image est aussi primordiale que le son. En artiste polyvalent qui entend tout diriger, de la pochette des vinyles aux clips tournés avec une caméra super huit, Johnny Jewel peut se targuer d’avoir créé un univers visuel iconique qui malaxe les codes de la culture pop et du cinéma de genre. Alternance de gros plans sur le visage et les mains de Ruth, striures psychédéliques, lettrages dégoulinants reprenant le graphisme des albums passés et à venir, pendules qui tournent à l’envers et time codes qui s’affolent… Tout un arrière-plan d’images soigneusement agencées qui transportent le groupe dans un espace temps alternatif.

N’étant pas à un paradoxe près, Chromatics ne jouera aucun morceau de Closer To Grey, mais offrira deux titres de Dear Tommy comme ce Time Rider de circonstance ou cette version brûlante et noisy façon My Bloody Valentine d’I Can Never Be Myself When You’re Around. A l’époque des concerts sans fard et presque scolaires qui accompagnèrent la sortie de Night Drive (2007), on pouvait croire que Chromatics brillait davantage en studio que sur scène. Ce Double Exposure Tour donne aujourd’hui à voir l’immense chemin parcouru par un groupe désormais en pleine possession de ses moyens. Habillés et grimés à la croisée des New Romantics et du Rocky Horror Show, Adam Miller (guitare, clavier, chant) et Johnny Jewel (claviers, basse) profitent de la scène pour réinventer leur catalogue, n’hésitant pas à étirer et déconstruire certains morceaux jusqu’à la transe, telle cette version renversante de These Streets Will Never Look The Same, peut-être la seule chanson au monde où l’auto-tune émeut jusqu’aux larmes. Et lorsque Ruth Radelet reprend seule à la guitare I’m On Fire de Springsteen, sa beauté hiératique semble se confondre avec celle de Nico, dressant définitivement un pont entre la Factory de Warhol et l’utopie artistique rêvée par Johnny Jewel avec Italians Do It Better.