She//In the dark//Found light//Brighter than many ever see

She//In the dark//Found light//Brighter than many ever see

Ne pas faire comme si.

L’œuvre de Laura Veirs se nourrit d’autobiographie, et l’infusion de sa vie comme de ses lectures dans ses chansons ne saurait être éludée au nom d’une approche non biographique qui risquerait, dans le présent cas, de manquer la rencontre : Found Light paraît après le divorce de Veirs d’avec Tucker Martine, batteur-producteur couru et à l’œuvre à la réalisation sur tous les disques de l’autrice-compositrice-interprète depuis Carbon Glacier (2004) et Year of Meteors (2005), premiers de ses albums sortis sur Nonesuch/Warner, avec l’exposition correspondante. Year of Meteors, chef-d’œuvre d’équilibre entre la rutilance et l’expérimentation – la part de Martine – d’une part, entre le lyrique mélodique à rebours et la poésie domestique – la part de Veirs –, bénéficiait aussi de l’énergie d’un groupe neuf – celui de Veirs en tournée – ça marche souvent comme ça, c’est souvent inaperçu. Et ça a marché comme ça, disons, un moment, au gré de disques dans lesquels les surprises manquaient malgré leurs nombreux moments, qui se tenaient à distance, qui nous tenaient compagnie par courtes intermittences malgré leur calme routine, la part country-jazz des débuts – jusqu’à Troubled by the Fire (2003), avec Bill Frisell ! – dissoute en zone “indie de haut standing”, dissoute néanmoins le plus souvent.

Les choses changent, nous disions-nous, mais elles ne nous parlaient pas facilement – question vraisemblablement de distance, et de goût – l’indie de haut standing, peut-être. Comme les disque de The National depuis bien, bien, bien longtemps. Là encore, la même question : pour la rencontre, il s’agit de disponibilité, de l’artiste, de l’auditeur·ice, et on ne se tenait pas prêt à être bouleversé comme nous avions pu l’être par un Magnetized, hymne pour lycéen·ne attardé·e à la diction discrètement rentre-dedans, ou un bêtement, délicieusement, simplement grunge Galaxies.

Il y avait des albums, des mini-tubes, des merveilles – Finister Saw the Angels –, des synchros, un livre sur Elizabeth Cotten, la vie documentée – Veirs est bonne cliente en entretien, ça fait partie du boulot et vivre de sa musique, dans sa musique, en est un difficile aux États-Unis comme ailleurs. Le couple Veirs-Martine a eu deux enfants, une maison, un studio, Veirs en parlait souvent, de l’organisation et des concessions, des questions – elle a la chance d’écrire facilement, abondamment, pour ensuite se donner le choix et peaufiner – son public demeurait plutôt fidèle, et chaque album influencé par des lectures et par le momentum. Finalement se dessinait une cartographie diariste de la trivialité du domus, que l’on lisait d’assez loin malgré une affection définitive – toujours le haut standing – on avait peur de salir les coussins en s’asseyant.

Veirs avait aussi eu la chance, un jour, de recevoir un e-mail de k.d. lang proposant de la rejoindre, elle et Neko Case, pour un cheesy but chic supergroupe le temps d’un disque case/lang/veirs (2016) et d’une tournée. La simplicité et la discrète générosité de la proposition – k.d. lang bénéficie d’une audience sans commune mesure avec celle des deux autres – ne se perdirent pas dans trop de batailles d’egos : Veirs avait beaucoup de chansons à fournir, et le classicisme du projet, de la forme, permirent paradoxalement une légèreté, une liberté qui berce le cœur – il s’agit de l’un des meilleurs disques de voiture – Best Kept Secret – et de vacances – Atomic Number – à ma connaissance. Si les ventes ne furent pas à la hauteur des scores habituels de lang, les mérites en terme de bouffée d’air se firent rétrospectivement ressentir : la coécriture, le partage de l’affiche.

Parenthèse refermée, la vie suivit – son cours – jusqu’au single surgi de nulle part I Was a Fool, genre de démo guitare-inhabituelle voix de tête, cri de douleur sans distance, sans “littérature” ni vernis poétique – un country-blues gémi – et l’annonce du divorce du couple Martine-Veirs : il gardera le studio, elle le reste, dont un album écrit et enregistré lors de la rupture – le claudiquant-passionnant My Echo, entre plomb et rigolade – Another Space and Time en pièce à conviction, en contraste avec d’autres chansons bien plus, bien trop maîtrisées dans leurs atours et leurs effets.

La machine était grippée, définitivement.

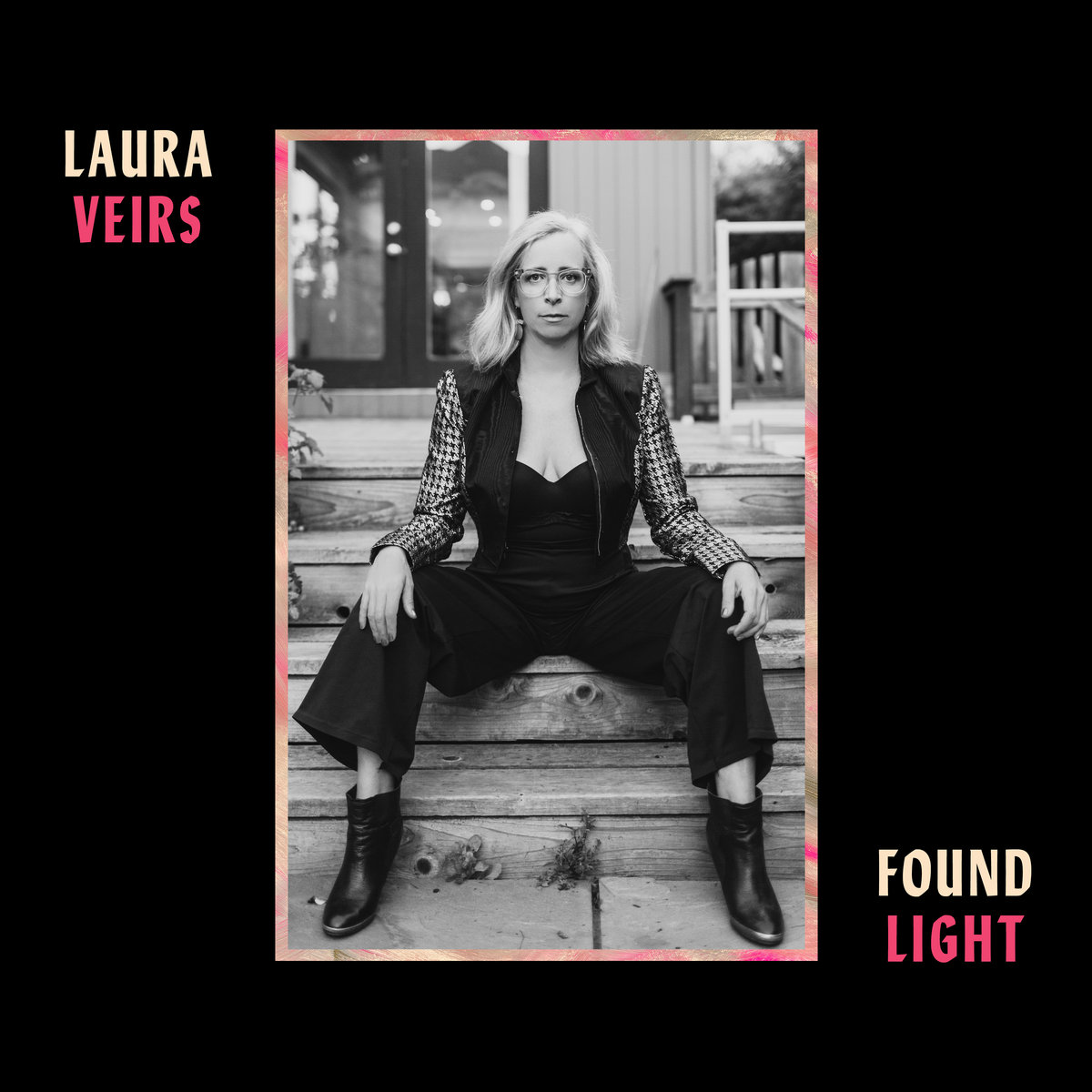

Et nous voilà au jour d’après, Found Light, au titre piège-à-grincheux – ladite lumière ne réfère pas à un manuel de développement personnel mais à Helen Keller, évoquée dans un poème de Langston Hughes – Harlem Renaissance – la littérature, toujours, présente – et le domestique – ce qui a lieu quand a lieu l’événement d’un foyer, d’une maison – que se trame-t-il là-dedans ? – et quand la maison est le corps – l’esprit.

Et le disque ouvre une nouvelle ère dans la carrière de Veirs, qui a coproduit le disque pour la première fois, en compagnie du multi-instrumentiste Shahzad Ismaily, pour un résultat délicieusement rustique qui permet d’entendre a posteriori une part de ce qui pouvait gêner précédemment – le décor qui se prenait pour des chansons – l’équilibre devenu fossile – et le disque ouvre sur Autumn Song, duo avec Kate Stables de This Is the Kit – deux voix puis de la musique, questions-réponses, arpèges, mélodie en verve – Veirs est une immense mélodiste. Puis Ring Song, deuxième ballade – refrain, “I pawned my wedding ring”, hop, du sang sur les pistes, on va en parler mais on ne va pas parler que de ça – d’ailleurs un solo de piano propose des clusters mccoy-tyneriens miniformat avant de glisser en arpèges, encore, et de finir.

On peut sortir les riffs. On peut plonger dans l’indie de bas-fonds, un peu prolo, un peu trop directe pour ne pas être honnête avec Seaside Haïku, sa mélodie emportée jusqu’aux “ouais ouais”, laid-back, puis le pont de rien : c’est simplement beau, saisissant, fin, vivant, mais pas décorativement moins-fi pour faire genre pour autant : non, de la finesse, des arpèges, un saxophone modal sur Naked Hymn, un rythme programmé sur Eucalyptus Tree au tranquille drame et à l’art épatant – chaque mot, chaque virgule tire l’œil de l’auditeur vers un recoin de l’image – existentiel mais pas tragique – ça tombe bien, ça ne va pas ensemble.

Si les arpèges de guitare acoustique dominent les arrangements – Veirs s’est autorisée pour la première fois à enregistrer chant et guitare en même temps –, il y en a dans certains coins, pas tous, seulement les surprenants, nécessaires, musicaux – sans y passer des plombes – pourquoi y passer des plombes – My Lantern, comme Signal, comme d’autres, dévoile une influence profonde même si inaperçue auparavant dans sa musique, qui parle·parle la langue d’Hollis sans équivoque – on entend le silence, et c’est tout ce qui compte – on entend des claquements de doigts pour la clave – on entend cette voix profonde, country-blues, sous des atours faussement anodins, qui est là, qui doit être là – Can’t Help But Sing. L’intime, la création, la politique – oui. Ce qu’on décèle des structures à l’œuvre dans la trame des événements et des souffrances, des biais et des libérations – la poétique, et la politique – et tout ce qui peut soulager – tout ce qui se tient à l’écart de la complaisance – My Sword, soufflée sur une trame, une guitare égrenée en appareil le plus simple, ou Time Will Show You et son fiddle.

Veirs, cette fois-ci, revendique notamment la lecture de Rebecca Solnit, alors autant que possible on ne s’étalera pas plus à la place de, on ne développera pas ce qui relève du privé, ce qui colle les poils par la puissance de l’empowerment – elle n’a pas besoin de notre blabla – elle a décidé que le disque ne finirait pas sur une ballade, non, mais sur Winter Windows, pieds sur le sol, poings dressés dans le ciel, la tessiture et le riff de Broken English. La souffrance n’est pas une abstraction, la guérison non plus. Et ce disque signe une sortie de la tentation de l’abstraction, car il y a trop de choses à défendre.