Toute la musique rassemblée ici a été enregistrée en cinq ans à peine – entre la fin calamiteuse de la tournée américaine de Soft Machine en compagnie de Jimi Hendrix et l’expiration du contrat avec Harvest, faute de succès concluant. Hasards de la numérologie sans doute, c’est à cinq ans que je l’ai découverte. D’abord avec un nom. Associé, comme beaucoup d’autres, à l’enfance et à ces pochettes de disques qui trainaient dans la chambre de ma sœur aînée – en l’occurrence, une réédition qui regroupait en double album Whatevershebringwesing (1971) et Bananamour (1973) dont la garde m’a été généreusement attribuée depuis. Une musique ensuite, bizarre – un peu trop pour mes oreilles mal accoutumées aux dissonances – différente, incertaine. La voix si grave n’était pas désagréable – sauf quand elle était monstrueusement déformée : je détestais Song From A Bottom Of A Well – mais c’était comme si ce compositeur paresseux ne s’était pas donné la peine de terminer proprement et sérieusement toutes ses chansons. Cette sensation de négligence improvisée me troublait et m’inquiétait un peu. J’entendais bien quelques morceaux qui me plaisaient déjà mais, petit garçon, je préférais que mes chanteurs se comportent en adultes responsables, au moins sur toute l’entièreté d’une face, et qu’ils s’en tiennent à de vrais couplets suivis de refrains que l’on pouvait fredonner aisément. Comme Cat Stevens ou les Beatles, par exemple.

Toute la musique rassemblée ici a été enregistrée en cinq ans à peine – entre la fin calamiteuse de la tournée américaine de Soft Machine en compagnie de Jimi Hendrix et l’expiration du contrat avec Harvest, faute de succès concluant. Hasards de la numérologie sans doute, c’est à cinq ans que je l’ai découverte. D’abord avec un nom. Associé, comme beaucoup d’autres, à l’enfance et à ces pochettes de disques qui trainaient dans la chambre de ma sœur aînée – en l’occurrence, une réédition qui regroupait en double album Whatevershebringwesing (1971) et Bananamour (1973) dont la garde m’a été généreusement attribuée depuis. Une musique ensuite, bizarre – un peu trop pour mes oreilles mal accoutumées aux dissonances – différente, incertaine. La voix si grave n’était pas désagréable – sauf quand elle était monstrueusement déformée : je détestais Song From A Bottom Of A Well – mais c’était comme si ce compositeur paresseux ne s’était pas donné la peine de terminer proprement et sérieusement toutes ses chansons. Cette sensation de négligence improvisée me troublait et m’inquiétait un peu. J’entendais bien quelques morceaux qui me plaisaient déjà mais, petit garçon, je préférais que mes chanteurs se comportent en adultes responsables, au moins sur toute l’entièreté d’une face, et qu’ils s’en tiennent à de vrais couplets suivis de refrains que l’on pouvait fredonner aisément. Comme Cat Stevens ou les Beatles, par exemple.

Plus tard, j’ai grandi, baigné dans une hiérarchie bien établie des goûts musicaux où Kevin Ayers occupait désormais une place toujours honorable mais plutôt secondaire. Je croyais encore que le Banana Split de Lio avait été inspiré par Les Sucettes de France Gall – alors que c’était en réalité un hommage à Bananamour (1973). Je ne savais pas non plus que Gamine s’apprêtait à reprendre la version française de May I. Dans la deuxième moitié des années 1980, les Grands Maudits de sa génération s’étaient vu octroyer – par leurs pairs plus jeunes et par la critique – la quasi-intégralité des honneurs. Syd Barrett, Nick Drake, même Robert Wyatt étaient nimbés d’un parfum de mystère et de drame qui leur conférait un prestige certain dans le microcosme indie-pop. Ayers n’était ni fou, ni mort ni même paralysé. Il avait le tort de continuer d’enregistrer des albums – un peu moins bons, il est vrai. De la musique de hippie, provisoirement reléguée dans les oubliettes de la ringardise par les punks et pas même digne de figurer dans les réhabilitations avisées de This Mortal Coil. Pas de quoi fouetter un chat du Cheshire donc.

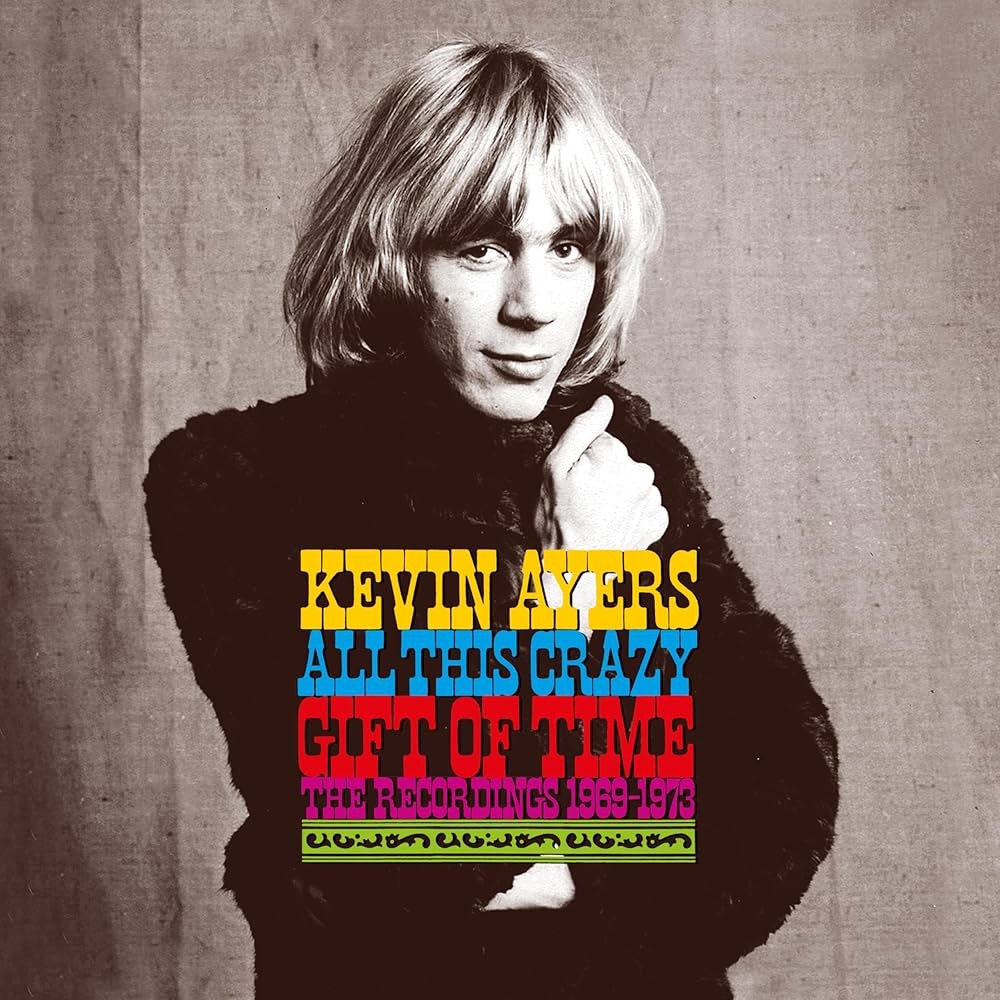

Je n’ai commencé à réviser tous les jugements infondés – les miens et ceux des autres, à ce moment-là, c’était les mêmes – qu’en 1989, au moment de la publication presque simultanée des rééditions CD des deux premiers albums de Soft Machine et de Joy Of A Toy (1969). Depuis, j’ai racheté quatre fois tout ou partie des quatre premiers albums de Kevin Ayers : les rééditions CD du début des années 1990, celles avec bonus de 2003, la quadruple compilation Songs For Insane Time, An Anthology 1969-1980 (2008) sur laquelle ils occupent une place prépondérante. Et donc une dernière ( ?) fois cet automne puisqu’ils figurent en intégralité sur All This Crazy Gift Of Time, accompagnés de trois volumes de sessions enregistrées à la BBC, d’un live au Queen Elizabeth Hall de 1973, d’un autre, à Hyde Park en juillet 1970 – et d’un DVD recensant notamment les improbables apparitions télévisées d’Ayers sur les fréquences de l’ORTF. Ce qui ne manque pas d’interroger sur l’irrationalité économique du collectionneur passionné mais, surtout, sur l’opportunité de se replonger une énième fois dans ces chansons essentielles que l’on connait par cœur sous le seul prétexte qu’elles seraient désormais entourées, comme il est de coutume dans ce genre de somme indéniablement coûteuse, de versions superflues.

Les premiers éléments de réponse peuvent être dénichées dans le deuxième CD, celui consacré à la restauration inédite du concert à Hyde Park du 18 juillet 1970 – les pistes vocales avaient disparu au moment de l’enregistrement initial – et où Kevin Ayers est accompagné par The Whole World au sein duquel Robert Wyatt tient encore les baguettes. Il s’en dégage une impression de liberté musicale absolue et rare. Tenues d’un bout à l’autre par une section rythmique immense – Wyatt donc, et le très jeune Mike Oldfield à qui l’on reste éternellement disposé à pardonner toutes ses errances postérieures pour les seules lignes de basse enregistrées avec Ayers à cette période – les chansons se réinventent, parfois au fil de digressions mais pas toujours. On tombe même de la chaise à la découverte de cette version presque post-punk de Lady Rachel, ou d’un enchainement We Did It Again/Why Are We Sleeping ? qui s’étire et se dilate sans la moindre complaisance virtuose. Bien davantage qu’à du rock progressif – Ayers a très tôt abandonné l’étiquette et tout ce qu’elle peut charrier d’ennui bavard à ses anciens camarades de Soft Machine – c’est à un improbable équivalent britannique des explorations sonores du krautrock que l’on a affaire ici. C’est tendu, souvent violent et constamment inspiré. C’est un point d’entrée idéal dans ce mausolée, forcément bordélique, consacré à l’une des œuvres les plus considérables de la musique britannique du vingtième siècle. Comme nos musées préférés, on peut l’arpenter de long en large, sans jamais éprouver la moindre lassitude. Tantôt en s’attardant dans les recoins un peu plus obscurs. Religious Experience, par exemple, le single enregistré en 1969 avec son ami Syd Barrett – NB : n’en déplaise à Gilmour/Waters ET à Dan Treacy, la meilleure chanson hommage au génie grillé s’intitule bien Oh ! Wot A Dream et se trouve sur le quatrième Lp d’Ayers – imprégné de ce plaisir du jeu collectif et bienveillant qui semble étonnamment prouver que, même à ce stade avancé du retrait, l’ex-leader de Pink Floyd pouvait encore exprimer quelque chose comme de la joie de vivre. Tantôt en s’abandonnant à la contemplation des chefs d’œuvres familiers sans même chercher à en épuiser les beautés – les sublimes arrangements de fanfare de David Bedford sur Joy Of A Toy (1969), la nonchalance superbe de cette voix sur tous ces classiques lunaires, cette façon particulière de s’engager pleinement en conservant une distance juste.

La suite finit par se deviner entre les mots et les notes. Sur une vidéo promotionnelle filmée par Harvest en 1973, on l’aperçoit mal à l’aise, déguisé en marin d’opérette pour interpréter en playback Caribbean Moon. Trop classe pour être totalement ridicule. Mais on sent bien qu’il n’ira pas au-delà : en dépit de quelques concessions ponctuelles pour jouer quelque chose qui s’apparenterait à un jeu et du soutien de l’imprésario d’Elton John qui l’engage à signer un contrat chez Island en 1974, Ayers préfère vivre la suite de son existence sous les rayons du soleil qui ont baigné son enfance malaisienne. Et consacrer l’essentiel de ses journées, du côté de Majorque puis de Montolieu dans l’Aude, à apprécier tout autant le bruit des bouteilles que l’on débouche que les notes de sa guitare qu’il n’enregistrera plus qu’avec une stricte parcimonie. Reste donc cette partie indispensable de l’héritage dans laquelle je continue d’entendre les mêmes vacillements surprenants et qui provoquent le même trouble. Cinquante ans plus tard, je ne cesse de l’aimer davantage à chaque écoute.