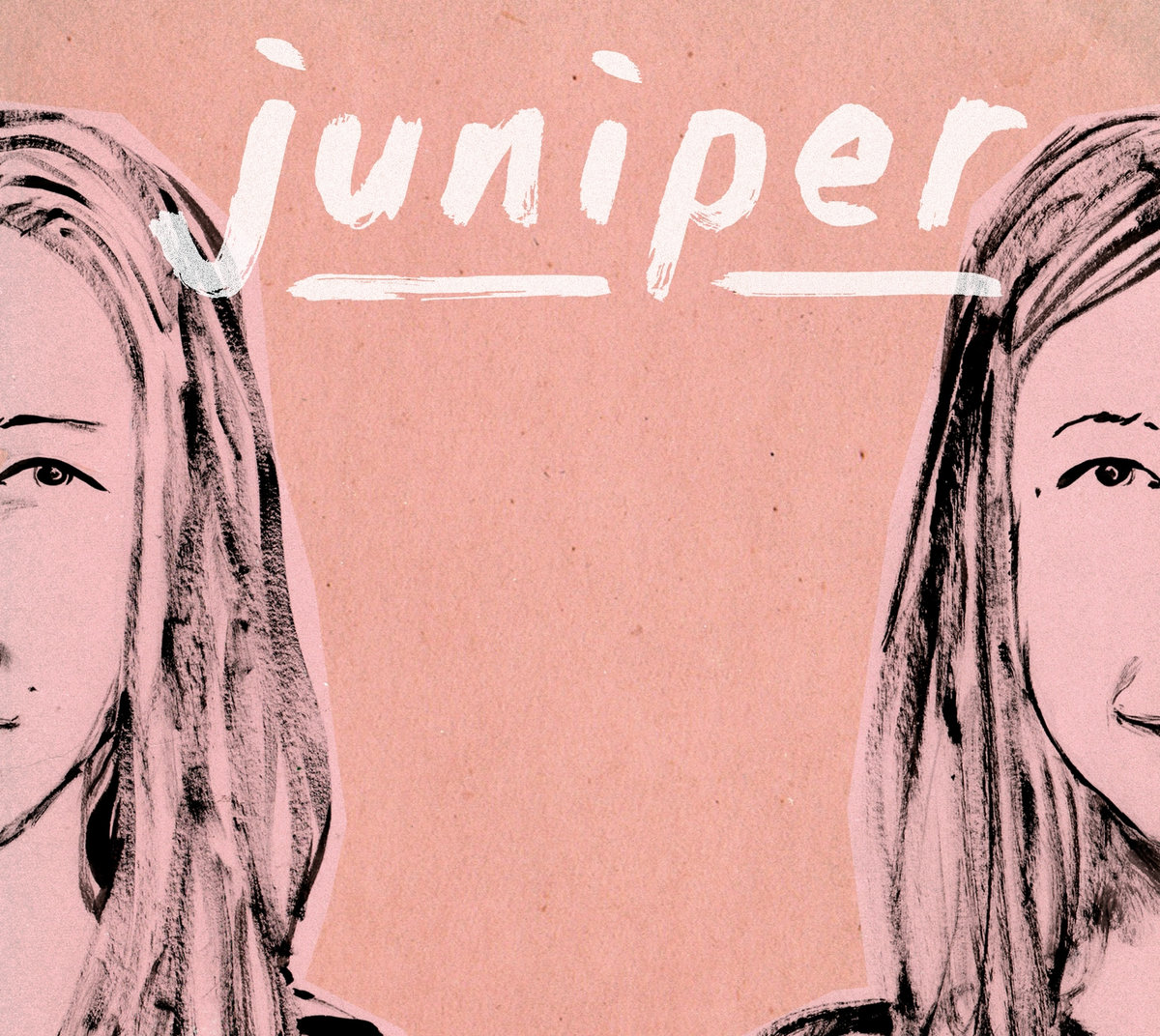

D’abord, il y a Juniper Shelley. Au premier plan. Elle est âgée d’une quinzaine d’années à peine. » Elle chante depuis aussi longtemps qu’elle – ou que quelqu’un d’autre – s’en souvienne « lit-on dans une biographie forcément brève. Cela laisse déjà entendre que sa précocité a eu des témoins et qu’ils ont été attentifs : c’est très important. Mais on y reviendra. Juniper a publié il y a quelques mois un premier album, celui d’une jeune fille de quinze ans, bien élevée, mais pas trop. Elle y interprète –et y compose même quelques fois – des chansons à la fois de son âge et d’un autre, plus ancien : des fragments d’adolescence poisseux comme du bubblegum, des chroniques méditatives sur les garçons, la vie de collège et la musique, où la candeur des sentiments, exprimés avec une sincérité qui ne se targue jamais d’être pure, n’exclut pas des traits de génie d’une implacable lucidité – Kids On My Corner, portrait drôle, à la fois impitoyable et attendrissant, des groupes qui trainent dans les garages des environs.

D’abord, il y a Juniper Shelley. Au premier plan. Elle est âgée d’une quinzaine d’années à peine. » Elle chante depuis aussi longtemps qu’elle – ou que quelqu’un d’autre – s’en souvienne « lit-on dans une biographie forcément brève. Cela laisse déjà entendre que sa précocité a eu des témoins et qu’ils ont été attentifs : c’est très important. Mais on y reviendra. Juniper a publié il y a quelques mois un premier album, celui d’une jeune fille de quinze ans, bien élevée, mais pas trop. Elle y interprète –et y compose même quelques fois – des chansons à la fois de son âge et d’un autre, plus ancien : des fragments d’adolescence poisseux comme du bubblegum, des chroniques méditatives sur les garçons, la vie de collège et la musique, où la candeur des sentiments, exprimés avec une sincérité qui ne se targue jamais d’être pure, n’exclut pas des traits de génie d’une implacable lucidité – Kids On My Corner, portrait drôle, à la fois impitoyable et attendrissant, des groupes qui trainent dans les garages des environs.

Juniper a grandi dans un bain de ressources numériques qui abolit presque totalement les limites de la chronologie et nivelle les références : elle n’ignore rien du génie mélodique des Beach Boys, adore les guitares tranchantes des Muffs et chante comme une Selena Gomez en herbe. Tout cela finit par constituer un ensemble mignon et rafraîchissant dont on pensait, à première écoute, épuiser le charme éphémère à la vitesse éclair d’une avalanche de Chantilly sur le bon vieux Banana Split de Lio. Et pourtant, Juniper est un album qui dure, et dont le charme faussement naïf se prolonge très au-delà de la date de péremption estivale qu’on lui avait injustement appliquée.

C’est sans doute au second plan qu’il faut en chercher les raisons. C’est là qu’on peut apercevoir la silhouette discrète de Michael Shelley. Le papa de Juniper. Et il ne nous est pas tout à fait inconnu. Musicien talentueux et sous-coté, il a lui-même publié pas moins de six chouettes albums solo entre 1997 et 2015 et a également collaboré avec Francis McDonald, ci-devant batteur de Teenage Fanclub, au sein des très estimables Cheeky Monkey – un seul album, Four Arms To Hold You (1998) chaudement recommandé aux amateurs de mélodies, de guitares et d’harmonies, bref à tout le monde. C’est lui qui s’est chargé de traduire les états d’âme musicaux de sa fille avec une bienveillance admirative et une forme de complicité respectueuse qui imprègnent de toute leur tendresse ces chansons transfigurées. Il y a quelque chose de très émouvant à déceler en arrière-fond de ces impulsions juvéniles animées par la fougue joyeuse de la fille les empreintes subtiles de ces sentiments si particuliers qui rayonnent de l’âme du père. Notamment cette fierté paradoxale de voir s’accomplir quelque chose de précieux et de cher, sans y être pour rien – mais si, quand même un peu – tout en y reconnaissant l’héritage indirect des années en commun. Nulle trace ici de cette pygmalionerie malsaine ou de cette esthétisation de l’Innommable qui a rendu, de facto inécoutable, bien des duos père-fille. Ni le public ni les musiciens ne peuvent une seule seconde avoir le sentiment d’être convoqués pour assister complaisamment au Lemon Incest du New Jersey. Et lorsque Michael Shelley met à disposition de sa fille un carnet d’adresses qui transforme le générique de ce premier album en bottin mondain de l’indie-pop américaine – Don Fleming, Chris Collingwood, April March et beaucoup d’autres – il ne s’agit pas d’un fardeau. Les amis présents ne donnent d’ailleurs, à aucun moment, le sentiment d’accomplir, par devoir, une corvée ou un service. Ils apportent chacun leur touche joyeuse à cette première prise d’autonomie d’une nouvelle songwriter en devenir. Et dont le premier album remarquable parvient à toucher à la fois la jeune fille de quinze ans et le vieux père quinquagénaire qui sommeillent – à parts inégales, certes – en chacun de nous.

![]()