Il n’en faut pas nécessairement beaucoup pour sceller un pacte intime et inaltérable avec une poignée de chansons et leur auteur. En l’occurrence, il a suffi d’un titre et d’un refrain, à l’orée de ce troisième album de Jeremy Ivey. « My family tree is on fire / I don’t belong here / I’m an orphan child / But I’m better on y own. » Il y a quelque chose qui résonne avec une profondeur immédiate dans cette évocation teintée d’ironie d’une irrémédiable déconnexon générationnelle, sur fond de country-rock bringuebalant. On peut en partager, pour une large part, l’ambivalence complexe lorsque la défaillance des aînés préfigure le drame de la perte. Et y entendre à la fois un constat tragique, un souhait par défaut plus que par dépit, et un exutoire pour tenter de conjurer les béances de la généalogie.

Il n’en faut pas nécessairement beaucoup pour sceller un pacte intime et inaltérable avec une poignée de chansons et leur auteur. En l’occurrence, il a suffi d’un titre et d’un refrain, à l’orée de ce troisième album de Jeremy Ivey. « My family tree is on fire / I don’t belong here / I’m an orphan child / But I’m better on y own. » Il y a quelque chose qui résonne avec une profondeur immédiate dans cette évocation teintée d’ironie d’une irrémédiable déconnexon générationnelle, sur fond de country-rock bringuebalant. On peut en partager, pour une large part, l’ambivalence complexe lorsque la défaillance des aînés préfigure le drame de la perte. Et y entendre à la fois un constat tragique, un souhait par défaut plus que par dépit, et un exutoire pour tenter de conjurer les béances de la généalogie.

Il faut bien reconnaître qu’en matière de déficiences parentales, Ivey se pose comme une figure de référence : victime d’une paralysie cérébrale provoquée par les addictions de sa génitrice, peu après sa naissance, il fut ensuite confié aux soins d’une famille adoptive chrétienne intégriste qui lui interdit, jusqu’à l’adolescence, presque tout contact avec le monde extérieur en général et la musique pop – celle du diable – en particulier. Ses tentatives d’évasion précoces le conduisirent à erre pendant plusieurs années entre les bars et les refuges pour SDF, avant qu’il n’atterrisse à Nashville à la fin des années 2000. C’est là qu’il parvint à entamer sa carrière de musicien, d’abord en compagnie de sa femme, Margo Price, au sein de Buffalo Clover, puis en solo à partir de 2019. S’il est toujours malaisé et un peu vain de rattacher une œuvre d’art aux péripéties biographiques dont elle semble être issu, il n’en demeure pas moins que les échos du passé transparaissent ici de tout côté, moins d’ailleurs sous forme de confessions circonstanciées que dans une forme d’engagement presque vital dans la composition et l’interprétation. La musique, seule, a sauvé l’essentiel de cette existence en mille morceaux et cela s’entend, plus encore que dans les albums précédents.

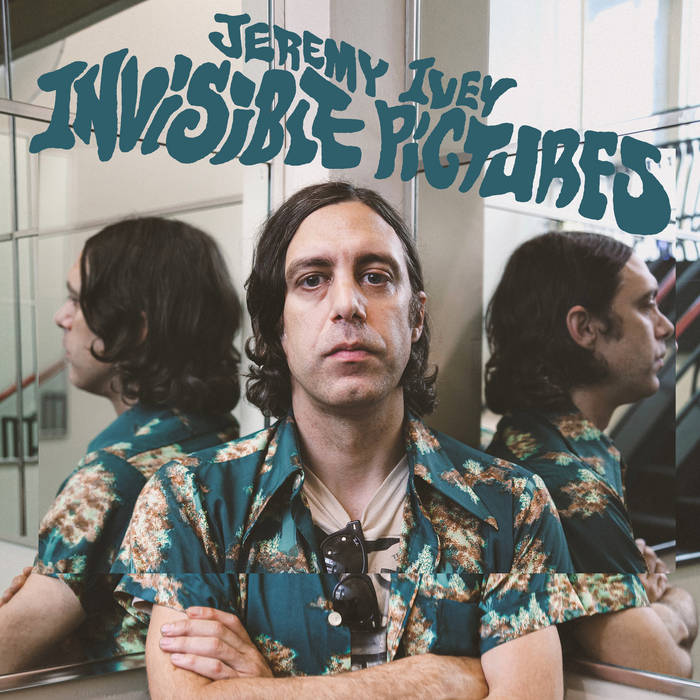

Devenu récemment père lui-même, Ivey s’est trouvé inévitablement confronté au retour des enjeux personnels refoulés. De ce face-à-face avec le questionnement douloureux de la transmission, douze chansons ont fini par surgir, colorées d’amertume et d’espoir. Les traditions musicales servent ici de point d’appui, comme un substitut à d’autres passés défaillants. Pour élaborer ses propres prolongements, Ivey s’est choisi des racines plus fécondes : la pop orchestrale des années 1960 à la Harry Nilsson pour ces arrangements qui décorent parfois de violons et de cuivres des mélodies aux multiples rebonds (Grey Machine) mais aussi les tonalités aigres-douces de l’indie-pop fin de siècle dont on retrouve les traces sur Trial By Fire – superbe évocation de la mélancolie amoureuse qui renouent avec les accents d’Elliott Smith – ou Phantom Limb, presque un clin d’œil à la chanson du même nom autrefois enregistrée par The Shins. Solidement ancré dans ces références qui finissent par lui constituer une sorte parenté élective de substitution, Ivey s’autorise ces petites audaces décalées qui, cumulées, finissent par forger une écriture véritablement personnelle. Elle culmine, en fin d’album, sur Black Mood, grande chanson triste et apaisante où l’évocation sans fard de la dépression parvient, dans l’instant, à exorciser le sentiment qu’elle convoque. Les séquelles encore vivaces du poison et la réalisation en acte de l’antidote : Invisible Pictures offre à entendre une très belle interprétation de ces contrastes essentiels.

![]()