C’est étrange mais le travail du deuil a ceci de commun avec celui de la découverte qu’il s’opère souvent par à-coups successifs. Depuis le 11 juin, les souvenirs resurgissent ainsi, de temps à autre, par grappes agglomérées, au gré des ramifications de la mémoire, semblables en cela à la manière dont s’entrebaillaient, il y a longtemps, les portes des premiers émerveillements. En effet, si les Beach Boys ont été si importants dans notre éducation musicale, c’est notamment parce qu’ils ont été le premier groupe, dont la grandeur s’est révélée comme on perce progressivement une succession de mystères et de secrets concentriques. Celui pour lequel – plus que pour tous ses concurrents contemporains – la passion musicale grandissante s’est apparentée à une expédition spéléologique au cœur d’un réseau galeries dont il s’agissait d’identifier, étape par étape, les connections enfouies. Derrière la face émergée et saillante – ces tubes charmants mais un peu désuets qui baignaient déjà l’enfance – on commençait ainsi par apercevoir Pet Sounds (1966) puis, au moment de la publication de ce fameux coffret rétrospectif de 1992 (Good Vibrations –Thirty Years Of The Beach Boys, le premier objet discographique de cette importance acquis avec le tout premier salaire d’adulte), les bribes du naufrage admirable et tragique de Smile (1967). De là, il devenait possible de cheminer plus loin, vers les lueurs de Sunflower (1970) ou de Surf’s Up (1971) et d’y deviner, au-delà des obscurités intermittentes du génie à éclipse de Brian Wilson, l’éclat parfois tout aussi éblouissant du talent de ses frères.

D’un album à un autre, en avant ou à rebours, les décennies suivantes ont permis de continuer de se frayer une voie dans les méandres innombrables et, parfois plus obscurs encore de cette arborescence discographique à la densité sans pareil : Pacific Ocean Blue (1977) de Dennis, l’unique album de Spring (1972) produit par Brian – et beaucoup par David Sandler. Régulièrement, ces ramifications conduisaient même bien au-delà du cercle familial strictement délimité. Quasiment dès leurs débuts et tout au long de leurs très nombreuses années d’activité, les Beach Boys – et notamment Mike Love – ont été conduits à faire face aux aléas des incompatibilités d’humeur et aux incapacités ponctuelles de presque tous les membres d’origine en recrutant, pour les tournées et les enregistrements en studio, de nombreux remplaçants plus ou moins ponctuels qui ont parfois produit à leur propre compte des œuvres tout à fait dignes d’intérêt. Sans même évoquer ici le cas particulier de Glen Campbell – une pige sur scène de quelques mois en 1965 sans incidence notable sur le reste de l’œuvre – on peut souligner, par exemple, les qualités plus méconnues de l’album de The Flame, enregistré en 1970 sous la houlette bienveillante de Carl Wilson pour le compte de Brother Records, le label familial, par ce groupe sud-africain au sein duquel figuraient Ricky Fataar et Blondie Chaplin, deux membres quasiment à temps plein des Beach Boys remaniés au début des années 1970. Plus récemment encore, à la fin du XX° siècle, l’amélioration de l’état de santé mentale et le retour à l’avant-scène de Brian Wilson ont permis de prolonger ces plaisirs de l’exploration adjacente des œuvres connexes. Il en va ainsi de celles de Jeffrey Foskett et de Nelson Bragg, deux disciples doués recrutés comme accompagnateurs pour les tournées, solo ou familiales, de l’aîné des Wilson et que deux compilations publiées quasi-simultanément en ce début d’été permettent de réapprécier à leur juste et considérable valeur.

Dans les deux cas, l’impulsion initiale procède, évidemment, d’une admiration éperdue pour les œuvres originales du maître. Animé par l’audace du fan et alors qu’il n’est âgé que de vingt ans, Jeffrey Foskett ose ainsi, dès 1976, frapper à la porte de la résidence californienne de son idole pour lui témoigner de son émerveillement pour les classiques qui ont baigné son adolescence. Curieusement, le prodige encore reclus l’accueille avec une certaine bienveillance et garde le contact au fil des ans. Foskett intègre même ce qu’il reste alors des Beach Boys dès le début des années 1980 pour y remplacer Carl – dont il assure les parties vocales délicatement suraigües – qui tente de lancer sa carrière solo. A partir de cette date et quasiment jusqu’à sa mort en 2023, Foskett continuera d’assurer sur scène un rôle de guitariste, de chanteur et même de directeur artistique tout en publiant de temps à autre, à partir de 1996 plusieurs albums solo d’intérêt inégal mais qui méritent, pour certains, un détour attentif et dont les fragments choisis se retrouvent aujourd’hui rassemblés, avec quelques titres inédits, sur Something There. Curieusement, il n’est pas évident que ce copieux bilan de vingt-six titres constitue le point d’entrée idéal dans l’œuvre de celui que Brian Wilson lui-même considérait comme le plus brillant interprète de ses harmonies complexes – on conseillerait en priorité de se tourner vers Thru My Window (1996), son tout premier album magnifique de bout en bout. Plusieurs morceaux témoignent, en effet, ici davantage de la compétence et d’un sens indéniable de la perfection formelle que d’une véritable inspiration personnelle. La frontière est parfois ténue qui sépare le pastiche de la vraie création originale et il n’est pas certain que ces versions – certes irréprochables jusque dans les moindres de leurs notes – de Barbara Ann ou de Little GTO de Jan & Dean basculent du meilleur des côtés. Pour qui chercherait, en revanche, à prolonger les plaisirs éprouvés à la réécoute des œuvres majeures des Beach Boys publiées entre 1964 et 1971, il y a aussi des merveilles à dénicher et qui n’auraient nullement dépareillé sur les albums originaux : Something There et ses harmonies merveilleusement mélancoliques ou Everything I Need, bouleversant duo avec le maître dont la voix vacillante résonne, au refrain, comme le plus beau des hommages à l’émule surdoué – « Everything I need I find in you. »

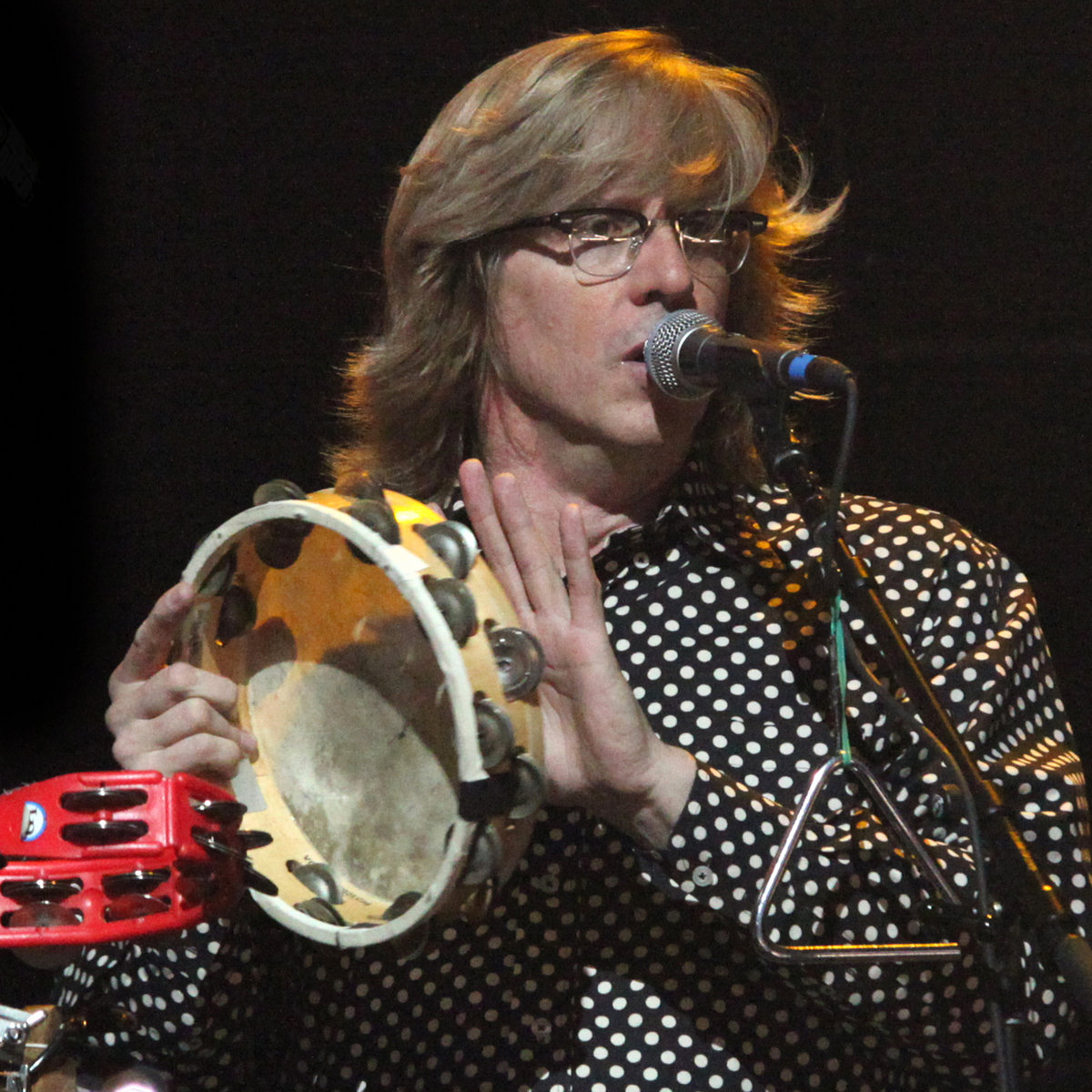

Né en 1961, alors que les Beach Boys peaufinaient leurs premières vocalises dans le salon familial de leur maison d’Hawthorne, Nelson Bragg est embauché en 2003 comme percussionniste et choriste dans le groupe de scène de Brian Wilson et y a exercé ses talents pendant les deux décennies qui ont suivi. Parallèlement, il a enregistré entre 2006 et 2021 trois albums solo remarquables et pas complètement inconnus des amateurs de power-pop dont les jalons les plus essentiels sont donc réunis – sans, pour ce coup-ci, qu’il n’y ait rien à redire quant à la pertinence des choix – sur cette compilation au titre gainsbourgien, Mélodie De Nelson. Elle condense parfaitement le sens admirable de la mélodie, des arrangements et de l’efficacité pop d’un de ces musiciens qui, dans l’ombre plus monumentale de plus grand que lui, semble avoir voué sa vie au service des chansons – celle des autres ou les siennes – avec une ferveur dénuée de toute trace perceptible d’ego. Les références passionnées – aux Beatles, presque davantage qu’aux Beach Boys – n’excluent pas ici les fulgurances plus personnelles : You Could Believe, digne des plus belles heures de The dB’s ; Tell Me I’m Wrong et ses harmonies solaires à la Hollies ; Seriously Girl et ses ornements flamboyants. Alors qu’un mois à peine vient de s’écouler depuis « Le jour le plus triste de l’histoire de notre musique » (©Etienne Greib), ces deux sommes permettent donc de se souvenir, avec mélange inévitable de chagrin et de gratitude, de ce que nous avons perdu le 11 juin. Et de ce que Brian Wilson a laissé derrière lui de potentialités inexplorées et de ravissements à venir.

Something There – Remembering Jeffrey Foskett par Jeffrey Foskett est sorti chez Omnivore et Mélodie De Nelson – A Pop Anthology par Nelson Bragg est disponible chez Big Stir