Ce fut par un après-midi d’été qui ne semble en rien différent à tant d’autres, de ceux qui se versent sans effets les uns dans les autres, qu’au détour d’un verre, j’avoue à Thomas S. – à peine honteux – que je ne comprends pas un traître mot à l’affirmation « heureux détenteur du 06 de Lawrence-de-Felt » qui orne le fanzine de niche dont il est l’un des fondateurs.

Je viens d’y signer un minuscule confetti de texte et j’ai alors la jeunesse nécessaire pour revendiquer mon ignorance lorsque je lui jette au visage : « Mais qui est Lawrence-de-Felt ? ». J’ai deux hypothèses ce jour-ci, elles sont toutes fausses, j’en dispense donc les lecteurs. Je les dispense aussi des réponses qui me sont proposées par Thomas S. : elles sont, sur ce média, bien représentées.

Cependant, alors que quatre décennies me séparent d’Antisceptic Beauty, qu’aucun album du groupe britannique n’a été réalisé de mon vivant, je m’apprête à poursuivre par un dimanche d’août, du plus loin de l’oubli, dans le café de la jeunesse perdue, les si braves garçons de Felt. Une ronde de nuit rendue impérative par l’effacement d’une légende qui n’est advenue, par le silence entourant une discographie miraculeuse, par un appel lointain et fébrile.

D’abord, je m’en veux de n’avoir pas su comprendre ce trait d’humour à propos du 06 de Lawrence, puis, grâce aux écrits de mes aînés – Christophe B., Charline L., Victor T.–, j’entre dans un univers alternatif : ce n’est pas tant que je ne comprends pas la blague, que je vis dans un monde où cette blague ne saurait provoquer autre chose que l’amitié d’un monde souterrain. Thomas S. ne s’en cache pas. Honneur à lui et aux drilles qui bravent l’indifférence du monde et moquent l’ignorance.

Ils font, et aimons-les pour cela, le même geste décennies après décennies, rééditions après rééditions, obtenant inéluctablement le même résultat, sans pourtant perdre la Foi : ils corrigent l’injustice qui a été faite à cette carrière qui, méritant toutes les gloires, disparaît comme un cirque qui passe.

Ce geste, Lawrence les y oblige.

L’homme qui a pris un soin warholien à polir son mythe a, entre autres exemples, anticipé qu’il y aurait, de son vivant, un livre et un film sur lui. Il n’y avait pas de raison commerciale qu’ils soient ; ils ont été. Non pas parce que Lawrence est devenu plus célèbre que Jésus et Drake, mais a contrario parce qu’il est moins célèbre que, au hasard, tous ses imitateurs plus ou moins féconds de Belle & Sebastian à Real Estate.

Or si, sans hésiter, Lawrence lui-même demande qu’on lui rende justice – il insiste pour que nous connaissions son application à collecter le moindre entrefilet à son propos -, je gage que ce n’est pas cette embarrassante demande répétée qui pousse ceux que je cite à parcourir monts et mers pour diffuser Rain of Crystal Spires, telle la communauté du livre. Je gage plutôt que ce qui les jette dans les bras d’une guerre ingagnable, ce n’est rien que leur propre désarroi d’entendre Primitive Painters en sachant qu’elle n’a jamais été la chanson qui plaisait aux filles et aux garçons dansant sur la piste des années disparues.

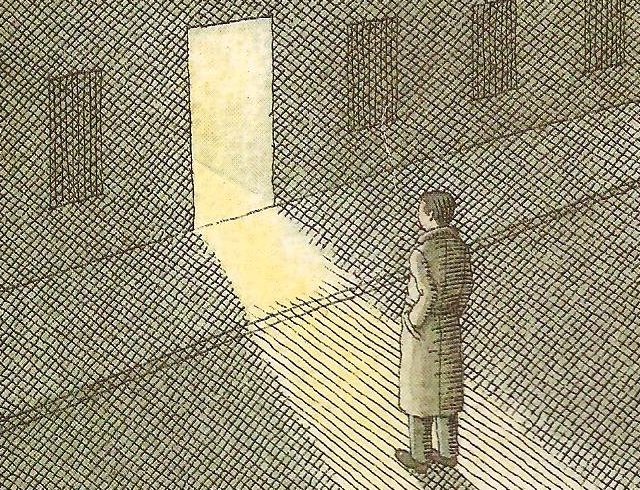

Disons-le autrement : ce n’est pas par pitié que ces apôtres impossibles sont poussés à affronter les murs de l’indifférence pour faire entendre Felt, c’est parce que, mythe de Lawrence mis-à-part, dix disques parmi les meilleurs que nous connaissons viennent contredire la loi qui nous rend le monde supportable : le talent l’emporte toujours.

Comme un passage vers l’âge des ténèbres, écouter Felt, c’est entendre que nous avons été floués par la culture populaire, par une certaine idée de l’industrie culturelle et par cet équilibre précaire qui nous avait été promis : toujours la pop produira de l’analphabétisme culturel, mais par le même mouvement, elle rendra honneur à ceux qui défient la loi du marché.

Le mensonge se révèle quand bouleversé par The Optimist and the Poet, nous vient, par-delà le brouillard londonien, l’image d’un homme à qui il n’a été fait ni le cadeau de la gloire, ni celui de l’argent, ni même, il faut bien le dire, de la postérité et qui, dans un grand ensemble à la lisière de cette capitale défigurée par le fric et les ogives glacées des banquiers, ressasse, aussi trompé que nous, l’injustice implacable de sa vie.

Nombreux sont ceux qui, de passage dans un de ces pubs sans âge qui résistent dans les revers de la métropole, ne sauront jamais ce qui leur procure cette sensation de déjà-vu en voyant attablé un vieillard étrange, casquette à visière plastifiée sur le front, emmitouflé dans un manteau de fourrure synthétique protégeant un corps réduit aux os par, sans qu’il soit possible d’imaginer dans quelle mesure, la toxicomanie et la clochardise. Comme un écho peut-être, ils fredonneront Penelope Tree sans savoir de quel âge viennent ces notes, sans qu’un titre sauve ce tube non-advenu.

Alors quand, demain, après-demain et dans dix ans, la communauté du Penelope Tree ironisera sur le « 06 de Lawrence-de-Felt », qu’elle versera dans tous les excès pour sauver de l’oubli une poignée de très grands disques, ce ne sera pas même le début d’une justice, ce sera l’insistance du désespoir, la cohabitation précaire de la beauté et de la terreur, l’alliance trouble du poète et de l’optimiste.

Dans Ce Sentiment de l’Été, Mikhaël Hers, glisse Penelope Tree parmi son flux d’images fragiles et lui offre, par la fiction, enfin des danseurs. Par là, ce lecteur de Modiano confirmé, semble nous dire que ce geste contre l’oubli, est autant un devoir qu’une vocation. Souhaitons alors, tout doucement, que d’autres Mikhaël H., d’autres Christophe B., et encore des Paul K., trouvent, dans une résistance sans espoir, la fraîcheur d’être vivant et l’énergie de défier tout ce qui, sans recours possible, disparaît au profit du spectaculaire. C’est une folie indispensable pour que, par un dimanche d’août, s’installe timidement, dans la pièce exiguë qui contient sans mal ceux qui savent, une génération nouvelle qui innocemment demandera : « c’est qui Lawrence-de-Felt ? ». Qu’on lui réponde : « l’étendard d’un escadron luttant à mort contre l’oubli ».