Il y a la mère – Poly Styrene – et puis la fille – Celeste Bell. Il y a surtout ce qui s’est passé entre les deux et c’est sans aucun doute le plus bouleversant de tout ce que peut évoquer ce documentaire musical qui raconte aussi la manière dont la co-réalisatrice en est venu à accepter – un peu dans les années qui ont précédé sa disparition en 2011, beaucoup après – tout ce qu’avait été celle dont elle a fait le sujet de son œuvre : une artiste à l’influence fulgurante, une icône punk et féministe, une femme durablement esquintée par la maladie mentale et aussi une mère suffisamment maltraitante pour que la garde de sa fille soit précocement confiée au services sociaux puis à sa grand-mère.

On mesure combien il a dû être malaisé de mettre tout cela en image – les mots avaient, semble-t-il, bien préparé le terrain au cours des années de thérapie auxquelles Bell fait brièvement allusion. Il n’est donc nullement question de régler quelque compte que ce soit devant des spectateurs témoins, et c’est heureux. Pas de pardon non plus, la question n’affleure même pas aux limites du champ de la caméra. Il s’agit simplement de prolonger la compréhension au-delà du labeur du deuil. Contextualiser. Expliquer. Poser de bons diagnostics en rassemblant quelques souvenirs, des fragments d’histoire, des témoignages des proches et des admirateurs. Parvenir mettre un peu de cohérence dans tous les éléments fragmentés. Les échos de tout cela sont si puissants qu’on pleure un peu devant les dernières séquences du film : celles des brèves retrouvailles sur scène entre ces deux femmes en 2007, celle qui conduit Bell en Inde, sur les lieux où sa mère était longtemps partie étancher sa soif inextinguible de mysticisme.

On mesure combien il a dû être malaisé de mettre tout cela en image – les mots avaient, semble-t-il, bien préparé le terrain au cours des années de thérapie auxquelles Bell fait brièvement allusion. Il n’est donc nullement question de régler quelque compte que ce soit devant des spectateurs témoins, et c’est heureux. Pas de pardon non plus, la question n’affleure même pas aux limites du champ de la caméra. Il s’agit simplement de prolonger la compréhension au-delà du labeur du deuil. Contextualiser. Expliquer. Poser de bons diagnostics en rassemblant quelques souvenirs, des fragments d’histoire, des témoignages des proches et des admirateurs. Parvenir mettre un peu de cohérence dans tous les éléments fragmentés. Les échos de tout cela sont si puissants qu’on pleure un peu devant les dernières séquences du film : celles des brèves retrouvailles sur scène entre ces deux femmes en 2007, celle qui conduit Bell en Inde, sur les lieux où sa mère était longtemps partie étancher sa soif inextinguible de mysticisme.

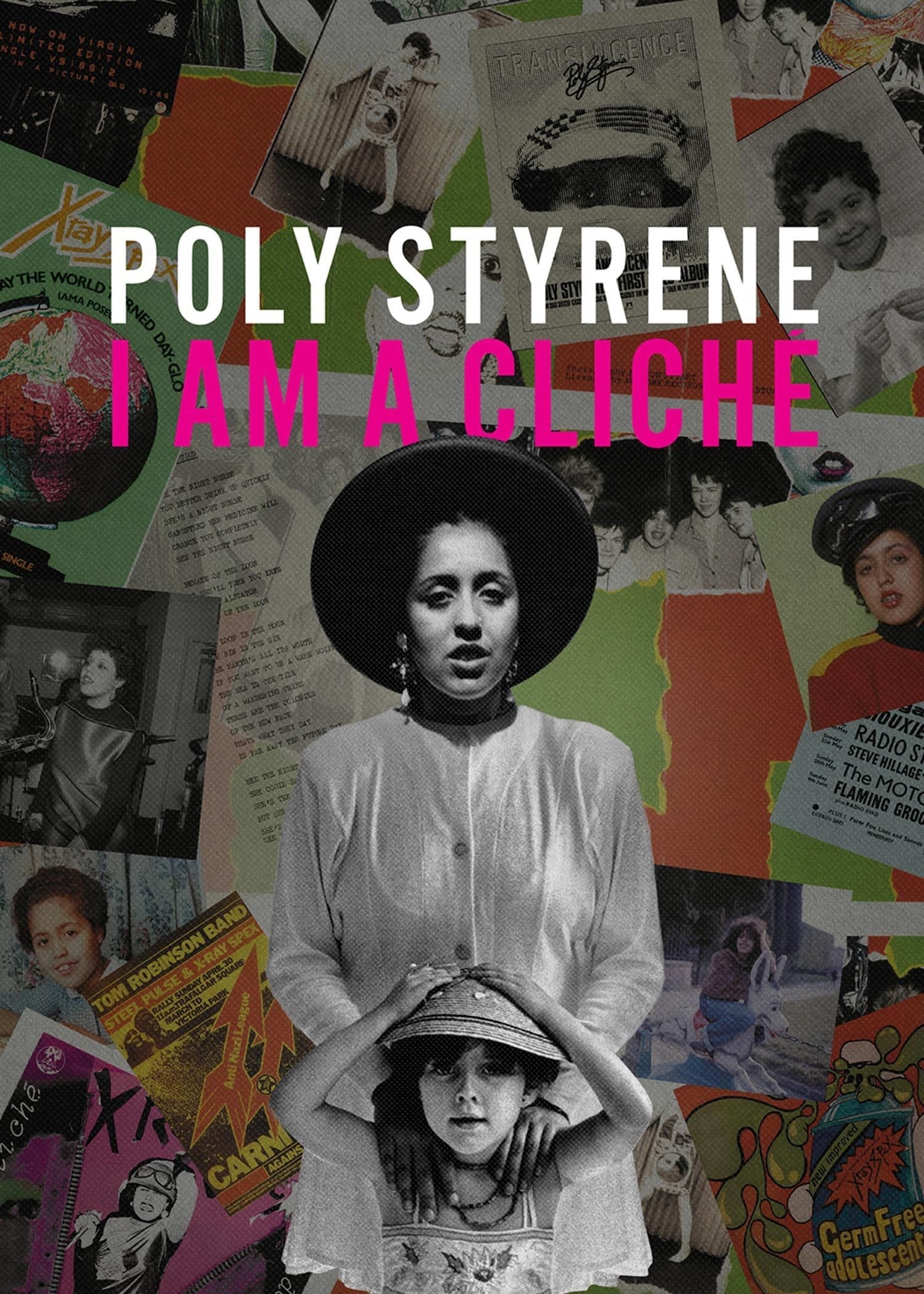

Et on se prend presque à regretter que cette partie de l’histoire n’ait pas davantage d’incidence sur la forme, globalement conventionnelle, des deux premiers tiers du documentaire. Par souci de discrétion sans doute, Bell a décidé de n’y occuper qu’une place très secondaire, s’effaçant presque intégralement derrière son sujet. Sa mère est morte, elle range quelques affaires demeurées en vrac et feuillette les albums de famille qu’elle redécouvre : ces quelques jalons de mise en scène ne constituent finalement qu’un prétexte pour retracer, en respectant la chronologie, la biographie de Marianne Elliott-Said alias Poly Styrene. Il faut reconnaître qu’il y a là, dans ce destin chaotique et ce personnage plus grand que plusieurs vies, de quoi occuper tout l’écran sans qu’il soit nécessaire de rehausser la teneur du propos par quelque artifice de narration trop envahissant. L’enfance dans une famille pauvre de Brixton. La très brève non-carrière de X Ray Spex– de la formation du groupe en 1976, quelques jours à peine après avoir assisté à un concert des Sex Pistols à quelques encablures de la jetée de Hastings, jusqu’à ce dernier concert en 1978 au terme duquel les premiers troubles psychiatriques commencent à se manifester lorsque la chanteuse aperçoit un OVNI foncer sur la fenêtre de sa chambre d’hôtel – c’est de sa chambre/cellule d’hôpital psychiatrique qu’elle contemplera sa première apparition à Top Of The Pops.

La tentative, en 1980, pour entamer une carrière solo susceptible d’être harmonieusement combinée à la vie de famille. L’échec sur les deux fronts. Et puis toute la suite, plus triste, entre troubles bipolaires mal diagnostiqués, inefficacement traités, et les tentatives de retraite hors de la société du spectacle dans une communauté de disciples de Krishna. Entre les péripéties et les témoignages – sincères, mais parfois redondants – de tous ceux et de toutes celles dont Styrene a déclenché ou alimenté la vocation (Pauline Black, Ana Da Silva, Kathleen Hanna, Neneh Cherry, Thurston Moore), Bell parvient à recomposer le portrait d’une femme qui, pour le meilleur et le pire, n’est jamais rentré dans aucune case socialement normée : ni blanche, ni noire ; totalement rétive à incarner sur scène les stéréotypes de la féminité ; incapable de se satisfaire du statut qu’aurait pu lui garantir une certaine notoriété. Mal à l’aise dans son époque et dans son environnement – ses textes, souvent brillants, sur l’hyper consumérisme et la marchandisation des êtres en témoignent aussi – elle a souffert encore davantage que bien d’autres de l’hostilité cruelle et nihiliste, largement attisée par les relents de culture lad dominante, d’à peu près tous ses supposés confrères en marginalité musicale. L’essentiel d’une vie, hachée ou non, demeure comme toujours ou presque dans le legs. Et sur point, les deux dimensions du film – le musical et l’intime – semblent converger, au final.