Pour sa première publication en nom propre après deux décennies d’hyperactivité musicale au sein de Field Music ou School Of Language, le cadet de la fratrie Brewis propose une collection de chansons plus ouvertement personnelles, tout aussi sophistiquées qu’à l’accoutumée mais formellement assez différentes. Les tonalités y sont résolument plus acoustiques et les arrangements exclusivement composées pour les bois et les cordes. Un premier album solo superbe et étonnant par sa capacité à abolir plus d’un demi-siècle de pop électrique pour en revenir à des harmonies teintées de jazz que l’on croirait parfois issues de l’âge d’or de la comédie musicale américaine.

Depuis quand avais-tu en tête ce projet d’album acoustique ?

L’idée me trottait dans la tête depuis un bon moment. Quand nous avons commencé à enregistrer Flat White Moon (2021) à une époque qui semble tellement éloignée aujourd’hui – c’était à la fin 2019 – Peter à moi avions déjà évoqué l’envie et la possibilité d’enregistrer quelque chose de plus dépouillé. Nous avions envisagé une tournée de mini-concerts acoustiques, en duo, pour promouvoir l’album. Nous n’avons pas pu donner suite, à cause du confinement et, finalement, cet album ne s’est pas inscrit du tout dans cette veine. J’imagine que je me suis accroché à cette idée un peu plus longtemps que Peter. C’est vrai que la plupart des chansons sur The Soft Struggles relèvent d’une approche du songwriting un peu plus minimale qu’à l’accoutumée. Disons que j’avais vraiment envie de tenter, pour une fois, de composer des morceaux dont les structures sont un peu plus simples que sur un album de Field Music ou de School Of Language. D’habitude, ces chansons sont constituées de minuscules rouages et de fragments qui s’imbriquent les uns dans les autres, tant et si bien qu’il est généralement impossible de les réduire à une mélodie, un texte et un arrangement. J’avais presque toujours considéré que ça n’aurait aucun sens de chercher à les amputer d’une partie de cette complexité.

Quels ont été tes principaux points de référence pour aborder cette nouvelle forme d’écriture plus sobre ?

La plupart des influences que j’ai pu consciemment mobiliser remontent, comme c’est souvent le cas, à mes découvertes et mes enthousiasmes de fin d’adolescence, quand le monde semblait s’ouvrir devant moi alors que j’entendais pour la première fois Van Dyke Parks, Nick Drake, The Left Banke ou The Zombies. Tous ces artistes qui ont joué un rôle capital dans notre envie, à mon frère et moi, de nous mettre sérieusement à la musique quand nous avions un peu moins ou un peu plus de vingt ans et que nous préparions le tout premier album de Field Music. Mais dont l’influence a été souvent reléguée au second plan parce que nous nous sommes toujours méfié de tous les codes trop convenus de l’authenticité musicale. Par exemple, le préjugé selon lequel un instrument acoustique – une guitare en particulier – serait un gage d’authenticité et servirait toujours l’expression sincère des émotions. Nous avons toujours été très sceptiques par rapport à toutes ces conventions arbitraires. C’est pour cela que j’ai eu un peu l’impression de sauter du haut de la falaise en enregistrant cet album solo. C’était vraiment une nouveauté et un défi pour moi que d’écrire des chansons dont le contenu émotionnel est un peu moins voilé et qui, y compris sur le plan musical, sont peut-être plus faciles à comprendre dès les premières écoutes.

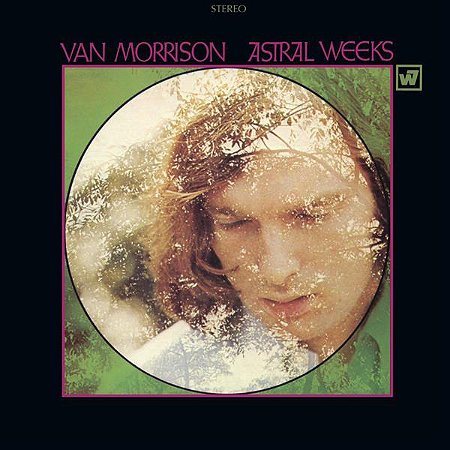

Peut-être est-ce uniquement à cause de la présence de certains instruments – la flûte, la contrebasse – mais plusieurs titres m’ont fait penser à Astral Weeks de Van Morrison (1968).

Peut-être est-ce uniquement à cause de la présence de certains instruments – la flûte, la contrebasse – mais plusieurs titres m’ont fait penser à Astral Weeks de Van Morrison (1968).

C’est vraiment l’album qui m’a le plus directement inspiré pour ce qui est de la méthode et de l’intention. Je me demandais comment je pouvais faire pour contraindre des musiciens à se montrer le plus spontané possible. Or, quand on écoute Astral Weeks, on a l’impression que Van Morrison connaît les chansons à l’avance mais que les arrangements ne sont pas prédéterminés et que ces excellents musiciens de jazz surentraînés qui l’accompagnent vont devoir le suivre tant bien que mal, en espérant arriver tous ensemble au même point final. J’adore ce son. Curieusement, j’ai mis beaucoup de temps à apprécier cet album. Je l’ai découvert quand j’avais environ vingt ans et je n’ai pas tout de suite accroché. Il faut dire que c’est un disque un peu bordélique. J’ai toujours eu du mal à me concentrer sur les paroles quand je découvre des chansons et, en plus, sa voix est vraiment très particulière. J’ai mis beaucoup de temps à apprécier cette forme de maniérisme et à comprendre ce qu’il cherchait à exprimer. C’est devenu un de mes disques de chevet mais ça m’a pris des années avant d’aimer cette unicité. C’est un album qui ne ressemble à aucun autre, même dans la discographie de Van Morrison. Dès qu’on passe à Moondance, 1970 on découvre quelque chose de beaucoup plus policé, de plus soul. Astral Weeks ressemble davantage à un monologue intérieur, quelque chose qui se rapproche d’un rêve.

J’y ai aussi entendu des éléments qui m’ont évoqué des musiques encore plus éloignées dans le temps ou dans l’espace : la bossa, les comédies musicales américaines, le jazz.

Je ne suis pas forcément un grand spécialiste de la musique américaine de la première partie du vingtième siècle ni de la bossa. Ce sont des éléments qui me sont devenus, petit à petit, familiers via le jazz essentiellement. J’ai passé un temps fou à écouter les albums live de Miles Davis et, même si c’était un novateur incroyable, la place des standards dans son répertoire est restée très importante, au moins jusqu’à la fin des années 1960. Je pense qu’une des clefs qui m’ont ouvert la voie pour cet album, c’est le moment où j’ai décidé de faire réaccorder le vieux piano que j’avais à la maison depuis longtemps mais dont j’avais perdu l’habitude de me servir. Je me suis servi d’un recueil de partitions de Duke Ellington comme d’une sorte de méthode pour réapprendre à déchiffrer et à jouer. C’est sans doute la première fois que je me suis autorisé à laisser transparaître aussi nettement l’influence du jazz dans les compositions. Presque toutes les chansons de Field Music ou de School Of Language sont construites sur des rythmes droits et rigides. De ce point de vue, elles appartiennent au monde qui est né avec le Velvet Underground. Sur The Soft Struggles, l’influence du jazz transparaît davantage parce que j’ai eu envie de laisser un peu plus de place en termes de rythmes à ces éléments que nous n’introduisions, d’habitude, qu’à très petite dose et uniquement au niveau des harmonies.

Les structures rythmiques de certaines de ces chansons sont en effet très originales et complexes. Quelle a été leur place dans l’écriture ?

Pour certaines chansons, l’élément rythmique était présent dès le départ. Surface Noise, par exemple, que j’ai composée à la guitare et pour laquelle le rythme est apparu presque en même temps que la progression d’accords. Pour celles que j’ai composées au piano, c’était un peu différent. Je suis parti d’une première progression d’accords et d’un rythme de départ et puis, j’ai essayé de prendre un peu de recul et de me demander systématiquement : « est-ce que c’est vraiment le bon rythme pour cet album ? » J’ai essayé de tester plusieurs structures rythmiques en m’inspirant de ce que j’avais pu voir dans le documentaire sur les Beatles, Get Back (2021). Dans le film, on les voit jouer un morceau, discuter entre eux, essayer de le jouer un peu plus vite, rediscuter ensuite, revenir le lendemain, tenter d’interpréter le même morceau avec une intention un peu différente et ainsi de suite pendant plusieurs jours. Je me suis dit que c’était une bonne manière de procéder. Une chanson ne possède pas nécessairement de supériorité morale parce qu’on réussit à l’interpréter de la meilleure des manières dès la première prise. On peut améliorer en chanson en creusant un peu plus les choses et en essayant de voir ce qui fonctionne ou pas. Sur le plan rythmique en particulier, j’ai essayé de ne pas me sentir obligé de m’en tenir à ce qui avait pu surgir la première fois que j’avais joué chaque morceau. J’avais envie d’essayer des rythmes de valse, ce que nous n’avions jamais fait ou presque, sauf une fois, il y a longtemps, quand nous nous sommes installés dans notre tout premier studio. C’était au début des années 2000 et nous avions organisé un réveillon de Noël avec tous les gens qui travaillaient dans ce studio. Nous avions décidé de jouer une reprise d’un chant de Noël, We Three Kings, mais dans le style de My Favorite Things de John Coltrane. Il y a quatre morceaux sur l’album qui s’inspirent un peu de cette version.

A quel moment les autres musiciens sont-ils intervenus dans ce processus ?

Dès que j’ai eu composé la trame de six ou sept des chansons, j’ai pris contact avec Sarah Hayes (piano, flûte) et Faye MacCalman (saxophone, clarinette) pour essayer de caler une date en studio avec elles, avant-même d’avoir terminé complètement l’écriture. Je savais que si nous pouvions travailler quelques jours ensemble, Peter, elles et moi, nous parviendrions à mettre en place l’essentiel de l’album. J’ai essayé de leur laisser le plus de liberté possible à ce stade et une bonne partie de ces séances ont été largement improvisées. Une fois que ces premières sessions ont eu lieu – en mai de l’année dernière – j’ai rappelé les membres du quatuor à cordes avec lequel nous avons pris l’habitude de travailler depuis 2014 environ et j’ai commencé à m’atteler à l’écriture des arrangements. Je voulais qu’ils s’adaptent au style très libre et relâché des morceaux et qu’ils ne détonnent pas avec les versions improvisées en plus petit comité par le groupe. Mais c’est impossible de laisser un quatuor à cordes improviser complètement, ce serait un désastre. C’est pour toutes ces raisons que j’ai pensé que ce serait une bonne idée d’inscrire le nom de tous les musiciens sur la pochette de l’album. Ils ont joué un rôle très important et, en plus, dans une époque où le streaming a pris une place considérable, ils sont de plus en plus souvent négligés et ignorés. Au moins, pour cet abum, il est impossible de cacher les crédits : ils sont inscrits sur la pochette.

J’ai trouvé que, dans cet environnement musical différent, ta manière de chanter avait, elle aussi, un peu changé. Il y a quelque chose de plus direct, de plus assuré peut-être.

En tous cas, je peux te garantir que je ne me suis pas senti plus confiant ou plus sûr de moi au moment de l’enregistrement. Il fallait se lancer dans les conditions du live, en même temps que le groupe jouait, et c’était très intimidant. En même temps, c’était la seule manière de m’empêcher d’être trop pointilleux sur toutes les imperfections et de conserver une certaine forme de spontanéité qui me semblait mieux convenir au style des chansons. Je me suis obligé à tout interpréter dans la même pièce que le groupe, avec la batterie derrière moi : une fois installé, je n’avais plus le choix. En un sens, cela m’a aussi libéré d’une certaine forme de pression. Quand la lumière rouge s’allumait, j’étais inquiet pour tous les autres et je me suis moins focalisé sur le chant et sur mon propre trac. Et puis, comme les textures musicales étaient assez différentes de celles auxquelles je suis habitué, j’étais obligé de faire attentions à ne pas en rajouter dans l’interprétation. Si j’avais chanté comme si j’essayais de faire entendre ma voix au-dessus d’un groupe de rock, ça aurait été ridicule. C’est plus facile pour moi d’atteindre des notes très aigües quand je chante fort mais, là, ce n’était pas envisageable. Donc, non, je n’étais vraiment pas très confiant mais j’étais obligé de faire semblant de l’être.

Quand as-tu décidé que When You First Meet serait interprété en duo avec Eve Cole ?

Au départ, je pensais l’interpréter seul, comme les autres chansons. Quand tu composes au milieu de la nuit et que tu essaies d’éviter de réveiller la famille, en général, soit tu baisses la voix et tu chantes dans les graves, soit tu passes directement en voix de tête, en falsetto. Et puis, le lendemain matin, quand j’ai essayé de chanter en voix pleine, j’ai constaté que ça ne fonctionnait pas vraiment. J’ai essayé de descendre la tonalité mais la partie de guitare ne me plaisait plus quand je la jouais une ou deux octaves plus bas. J’ai donc saisi l’opportunité pour confier une partie du chant – celle qui ne convenait pas à mon registre – à quelqu’un d’autre. Je connaissais Eve parce qu’elle avait participé à un atelier musical pour les jeunes organisé par ma femme. J’adore sa voix et, en plus, c’était une autre manière de tenter de nouvelles expériences. J’avais envie d’entendre ce qui se passerait si quelqu’un d’autre chantait une de mes chansons. Est-ce que je reconnaîtrais encore ma musique ? Et oui, en fait. C’est le genre d’accident heureux que j’ai appris à apprécier davantage au fil des ans.

La plupart des paroles évoquent l’écoulement du temps et la nécessité de s’en accommoder.

Je crois que c’est un thème qui m’inspire depuis très longtemps en fait. J’ai l’impression d’écrire sur ce que ça signifie de grandir depuis vingt ans. (Sourire.) C’est peut-être un peu plus explicite cette fois-ci, c’est tout. Il me semble que les deux premiers textes que j’ai rédigés sont ceux de It Takes A Long Time et de High Time. Je me suis demandé si ça ne faisait pas un peu trop ! Est-ce que j’allais être capable d’écrire des chansons dont le titre ne contiendrait pas le mot Time ? Blague à part, c’est évident qu’en vieillissant, c’est le genre de sujet qui prend une place de plus en plus considérable, que ce soit au moment où l’on perd des proches ou en regardant les enfants grandir et en se sentant responsable de la manière dont ils grandissent. Ce n’est pas que j’ai le sentiment de mieux connaître les réponses à ces questions, mais cela suscite des préoccupations de tous les instants. Peter et moi avons été de plus en plus productifs ces dernières années et cela s’est accéléré depuis que nous avons tous les deux des enfants. Un peu comme si le temps que nous consacrons chacun à la musique était devenu de plus en plus précieux au fur et à mesure qu’il devenait plus rare. Et qu’il fallait à tout prix que nous en fassions l’usage le plus intense possible. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe d’être paresseux comme de vrais artistes romantiques qui attendent que l’inspiration leur tombe dessus. A défaut d’avoir du temps devant nous, nous nous sommes mis à écrire frénétiquement sur le temps qui s’écoule et que nous ne pouvons pas retenir.