« Dans les Terres d’Écosse » sera une série d’interviews avec des musiciens écossais que j’aime bien — le rythme sera un peu aléatoire, je suis un peu feignant. Depuis sept ans que je vis en Écosse, il est temps de se soucier un brin de mon environnement — c’est aussi bête que ça. Et surtout, il n’y aura aucun lien avec l’actualité — enfin, aussi peu que possible. Pour la première, j’ai rencontré Davy Henderson dans une galerie au cœur d’Édimbourg. Davy Henderson, c’est une perle oubliée, chanteur et songwriter d’une tripotée de groupes plus cultes les uns que les autres : Fire Engines, légendaire quintet post-punk, les clinquants Win, à la fortune commerciale inversement proportionnelle à leur brillance innée, The Nectarine N°9, sacrés briscards d’un rock aussi indépendant qu’intransigeant, et The Sexual Objects enfin, groupe de pré-retraite confidentiel mais épaulé par des figures comme Boards of Canada (producteurs du single Here Comes The Rubber Cops, 2008) ou Vic Goddard (compagnon de scène dès qu’il passe au Nord de la frontière anglaise). Artistiquement, c’est un sans-faute, en somme.

Victor Thimonier : J’ai eu envie de te parler parce que j’ai récemment interviewé Lawrence, et c’est grâce à lui que j’ai découvert ta musique.

Davy Henderson : D’ac.

VT : Et en fait, on s’est peut-être déjà rencontrés. En 2012, Lawrence est venu à Édimbourg lorsqu’il tournait pour montrer son documentaire, et avant la projection, je l’avais invité chez moi pour une interview. Quand je lui ai reparlé en décembre dernier, il m’a dit : « C’était chez toi que j’étais allé ? Je me rappelle bien de cette journée, parce qu’après le film, Davy Henderson est venu dire bonjour, et c’était quelqu’un de très important pour moi ».

DH : Haha, c’est sympa. D’ailleurs, je passe des disques ce soir à Summerhall. J’étais sur le point de ramener Spunky Axe (sur On the Hot Dog Streets de Go-Kart Mozart, 2012, ndlr)… J’allais le prendre, et puis je l’ai pas fait, mec ! Il vient de sortir un album d’ailleurs, non ?

VT : Oui, il s’appelle Mozart Mini-Mart. DH : Ah ouais, j’ai vu la pochette, et j’ai écouté le single When You’re Depressed. Mais je ne l’ai pas beaucoup exploré, juste au cas où je serais tenté de le copier. Parce que j’ai recommencé à faire des trucs — enfin je n’avais pas arrêté — mais je me concentre beaucoup plus à faire de nouveaux morceaux, donc c’est plutôt mieux d’éviter les choses que l’on aime beaucoup quand on s’y remet, surtout les sorties récentes des gens que tu aimes vraiment beaucoup…

VT : C’est marrant que tu dises ça, parce que j’ai découvert Win parce qu’il mentionnait dans le Felt Book que Uh! Tears Baby était un de ses disques favoris de 1988 ou 1987…

DH : 86.

VT : 86 ? Je croyais que c’était 87…

DH : Peut-être, je ne m’en souviens pas.

VT : Tu l’as sûrement fait en 86…

DH : Oui, et 85…

VT : Enfin, je voulais dire qu’à la fin de Felt, quand Lawrence a pris la tangente, il faisait quelque chose qui était un peu dans l’esprit de Win. Tu vois, en cherchant à pervertir un idéal pop de l’intérieur.

DH : Ouais, mais il a toujours été très pop, non ? Mais je vois ce que tu veux dire, quand il s’est mis à être moins orienté guitares.

VT : Oui, mais aussi dans sa recherche d’un son qui claque… Enfin. Je croyais qu’on n’allait rien promouvoir dans cette interview, mais j’ai vu que tu allais jouer avec les Fire Engines pour le festival d’Édimbourg cet été?

DH : Oui, c’est marrant. C’est le Festival international ! Ce qui est vraiment bizarre, surtout qu’on va jouer à Leith. Parce que le premier concert qu’on a joué, c’était dans un centre d’animation à Leith, au Leith Community Centre, derrière Kirkgate, en 1980. Et 38 ans plus tard, on se retrouve au programme du festival international d’Édimbourg, mec…

VT : Ça y est, vous avez réussi…

DH : On a réussi, ouais ! Mais tu connais Lydia Lunch ?

VT : Bien sûr.

DH : Elle joue à la même soirée. On a toujours adoré Lydia, et les Contortions, enfin, tout l’album No New York, on l’écoutait beaucoup. Genre, tout le temps, en fait.

VT : Est-ce que c’est une sorte de reformation ?

DH : Fire Engines ? Non, non. On ne se reforme pas, on sépare à nouveau !

VT : Haha, OK.

DH : Je déteste ce mot, « reunion ». On l’a fait quatre ou cinq fois ces quinze dernières années. Par exemple en 2004, c’est la première fois qu’on a rejoué ensemble. On nous avait demandé de jouer avec The Magic Band, que l’on adore complètement. Beefheart n’y était pas, bien sûr. Mais il y avait John « Drumbo » French, Gary Lucas, Danny Walley, c’était un super groupe. C’était difficile de dire oui aux Fire Engines, je me disais : « Oh mec ! Pourquoi tu me demandes ça ? » Mais c’était les promoteurs d’All Tomorrow’s Parties qui organisaient des concerts à Édimbourg, et ils voulaient Fire Engines. Et c’était le Magic Band ! Comment tu peux dire non au Magic Band ? Et puis, deux des gars qui étaient dans Fire Engines n’avaient jamais joué dans d’autres groupes. Tu vois, l’un est un architecte et l’autre est chauffeur de taxi. Donc ça aurait été assez horrible de dire non, et puis j’ai déjà une carrière… On est toujours très proches, tu sais. Ça aurait été assez grossier de les empêcher de traîner avec le Magic Band juste parce que je pouvais le faire.

VT : Mais c’était Fire Engines ou rien du tout?

DH : Je crois. Mais il y a eu quelques autres concerts. On nous a aussi demandé de jouer avec Arkestra. Mais sans Sun Ra. Pas de Beefheart, pas de Sun Ra ! Mais c’était juste ouah ! Mais ça reste des occasions spéciales. Ce n’est pas comme si on se remettait ensemble pour faire de nouveaux albums, pour faire une carrière sur le fait d’être vieux, tu vois ce que je veux dire ?

VT : Tu sais, en français, « reunion », c’est juste un meeting.

DH : J’aime bien ça !

VT : Mais qu’est-ce que ça te fait, parce, dans ta carrière, Fire Engines est toujours la chose principale qui te définit.

DH : C’est pour ça que j’étais un peu réticent à l’idée, parce que ça a forcément un impact sur tout le reste. Ça fait de l’ombre au reste, et c’est comme ça que ça marche, j’en ai conscience. Mais en même temps, autant je n’aime pas vraiment le faire, autant on s’amuse bien, c’est chouette de voir tes amis jouer avec Lydia Lunch, et Michael Rother, mec ! Mais il n’y a pas moyen qu’on fasse une tournée, par exemple. Enfin, plein de groupes le font… La seule personne qui ne le fasse pas, c’est Lawrence, en fait.

VT : Mais il tourne en ce moment.

DH : Oui, mais avec Go-Kart Mozart. Il ne le ferait jamais avec Felt ou Denim.

VT : Ouais… même s’il frime sur le fait qu’on lui a proposé beaucoup d’argent pour le faire.

DH : Hahaha !

VT : On t’offre beaucoup de sous pour le faire, toi ?

DH : Oh, pas vraiment… Certainement pas autant que Lawrence ! Absolument pas. Mais c’est plus que The Sexual Objects.

VT : Mais tu tournes avec The Sexual Objects ? Tu as une carrière ?

DH : Ben, avec The Sexual Objects, on existe plus ou moins, d’année en année, on fait juste ce qu’on peut…. Ça coûte trop cher de faire juste un ou deux concerts. Enfin principalement parce que je n’ai pas de boulot permanent. Je suis un travailleur saisonnier. Un itinérant. Je viens à Édimbourg tous les étés pour bosser. Je vais en ville, 60 bornes tous les matins, je pars de chez moi à trois heures du mat’ (sourire)… C’est l’impression que ça me fait, parfois.

VT : Donc tu fais quoi pour gagner ta vie alors ?

DH : Peu importe. Juste du travail physique, tu vois, du travail manuel (Il montre ses mains). Elles sont niquées ! Regarde ces mains ! Ces mains sont niquées, mec ! (Il montre ses doigts) D’ici à là, et à là… Je peux à peine bouger cette tasse de café.

VT : Mais tu as fait ce genre de choses tout au long de ta carrière musical

DH : Euh, pas vraiment…

VT : Parce qu’avec The Nectarine N°9 par exemple, tu avais une vraie…

DH : Oui, mais le monde a changé. The Nectarine N°9, c’était la dernière fois qu’on a eu un vrai, enfin, un record deal à l’ancienne. Tu vois, quand tu reçois une avance. Ça n’existe plus pour ceux qui opèrent à la marge. Et puis, j’ai eu des enfants, et dans le temps que ça a pris, le monde a complètement changé, le monde digital s’est épanoui.

VT : Le dernier album de The Nectarine N°9, c’était en 2003, 2004 ?

DH : Oui, I Love Total Destruction, dans ces eaux-là.

VT : Mais tu arrivais à vivre juste avec le groupe?

DH : Je m’en souviens même pas, ça fait tellement longtemps… Ça semble récent, mais en fait, ça fait plus d’une décennie. Je crois que les choses étaient plus faciles à l’époque, pas aussi compliquées. Il n’y avait pas autant d’enfants, pas autant de vies en travers. Les priorités n’étaient pas les mêmes, ce qui est malheureux (sourire)… si tu veux être dans un groupe. Si tu veux créer, sauf si t’es prêt à négliger tes priorités.

VT : Donc, ce que tu dis, c’est qu’à la fin de The Nectarine N°9, tu te retrouves dans un monde qui ne permet pas aux groupes comme le tien de maintenir une carrière.

DH : J’appellerais même pas ça une carrière, je n’aime pas vraiment le mot, ça fait un peu trop adulte, déjà. Mais, oui, en travaillant, on restait à flot, on créait. Mais encore une fois, nos priorités étaient différentes.

VT : C’est le genre de choses dont on ne parle pas assez souvent, comment ceux qui n’ont pas beaucoup de succès peuvent continuer.

DH : Les allocs…

VT : Mais même ceux qui n’ont pas d’enfants, on parlait de Lawrence, il était à la rue à un moment. Et on n’en parle quasiment jamais.

DH : Mais tu lui as parlé récemment ?

VT : Oui, il est bien maintenant.

DH : Tu sais s’il est toujours dans cet appart, enfin, celui à Londres, qu’on voit dans le film?

VT : J’en sais rien, j’imagine.

DH : Parce que je dois lui envoyer des vinyles depuis genre deux ans, et je l’ai toujours pas fait.

VT : Envoie-les à Cherry Red, ils vont faire passer.

DH : Ouais, je connais quelqu’un à Cherry Red, je leur demanderai.

VT : Donc, Fire Engines. Tu as commencé le groupe… Quel âge tu as maintenant ?

DH : 57 ans.

VT : Donc tu étais encore ado quand tu as commencé.

DH : J’avais 18 ans.

VT : Vous avez toujours gravité autour d’Édimbourg ?

DH : Oui, on a grandi à Clermiston, tu vois, derrière le zoo. Il y a une grosse zone résidentielle là-bas, et on a tous grandi dans le coin, mais on ne se connaissait pas trop. Enfin, moi je ne les connaissais pas, en tout cas. J’étais à l’école avec Murray, le guitariste, et le bassiste et le batteur, Graham et Rusty, ils habitaient quasiment dans la même rue, ils avaient les mêmes amis et tout ça. Mais on s’est vraiment rencontrés en 78, on est tous devenus amis, on partageait des apparts. On est devenu une unité familiale. Interdépendants.

VT : Et direct, vous vous êtes mis à jouer ensemble.

DH : Je ne dirais pas jouer, en fait, je ne sais pas si ça serait correct d’appeler ça comme ça… Mais on essayait, et c’est ce qu’on a fait durant toute notre existence avec Fire Engines, c’était une tentative de commencer à faire de la musique.

VT : Et tu étudiais à l’époque ?

DH : Moi ? Étudier ? Non. Je travaillais quand j’ai quitté l’école, j’étais un apprenti. J’étais menuisier-charpentier. Mais Murray, le guitariste, étudiait et il est devenu architecte… On avait tous plus ou moins des jobs qu’on a quittés pour voir si on pouvait exister en écoutant Lydia Lunch 24 heures sur 24.

VT : C’est marrant, parce que je ne sais pas exactement comment j’ai pu avoir cette fausse idée, mais en lisant des bouquins comme Rip It Up and Start Again de Simon Reynolds, il y a quelques pages sur Fire Engines, et comme vous étiez associés à des groupes littéraires comme Josef K, vous n’aviez pas vraiment l’image de classe populaire. Vous avez toujours eu l’air très arty.

DH : Oui, mais on l’était, et ce que nous aimions gamins était une porte d’entrée vers ce genre de choses. Comme David Bowie par exemple. Il a fait découvrir à ses fans, ados ou plus jeunes, Andy Warhol et William Burroughs. Qui fait ça maintenant? Je veux dire, à l’époque, c’était une ouverture incroyable pour un gamin, d’être exposé à des gens comme Burroughs à travers les techniques de cut-up de ton chanteur préféré, qui était une énorme star. Ça ouvrait… Tu vois, j’ai Aladdin Sane dans mon sac, là, et tu écoutes ça, le solo de piano là-dedans, le genre de pianos fous, abstraits et debussy-esques, et ça vient d’une pop-star à l’apogée de sa carrière. Dans le monde d’un ado des seventies, c’était montrer de la musique super abstraite dans un disque pop, et tu étais exposé à ce genre de choses. Et la TV était fantastique aussi, on était beaucoup plus exposés à l’art et la littérature à la télé. Il n’y avait que 4 chaînes, et il y avait de grands films. Il y avait des films français, mec ! À la télé ! Par transmission hertzienne ! En Écosse, en Grande-Bretagne ! On regardait des films français, mec ! Enfin, j’en regarde toujours… Et tout était sous-titré. C’était différent, quoi. Et aussi, à cause de la nature, et de la géographie des lieux où on vivait : c’est-à-dire que les bars, les apparts, les maisons, les espaces que l’on fréquentait étaient tout près de l’école d’art, etc. Et puis, on savait lire. On nous apprenait à lire à un très jeune âge. La classe ouvrière pouvait lire, mec ! Et on aimait les films français ! Et les italiens, et les espagnols, et les films américains. On aimait encore John Wayne !

VT : Je ne voulais pas les mettre en opposition, la classe ouvrière et les milieux arty…

DH : Non, non, je sais bien, je vois parfaitement ce que tu veux dire. Mais on était exposé à beaucoup de ce que les gens appellent maintenant culture, qui n’était pas une commodité à l’époque, et qui était un mot qui n’était pas si communément utilisé.

VT : Mais aussi, je crois que cette division des classes s’est accentuée maintenant.

DH : Absolument, enfin, le lien a été détruit par la révolution Thatcher. Ses fruits sont l’addiction des ados au Xanax.

VT : Donc tu penses que ces années ont marqué un changement dans la culture pop ? Parce que Bowie, c’était la perversion du système pop de l’intérieur par excellence, et exposer les jeunes générations ou les masses à des écrivains comme Burroughs ou à des idées radicales…

DH : Ou au moins des choses qui semblaient interdites.

VT : Oui, c’était subversif. Tu penses que ça s’est arrêté après les années 80 ?

DH : Il ne m’a pas autant influencé après les années 80. Je ne pense pas qu’il a fait beaucoup… Je l’adore vraiment, j’adore mes souvenirs à écouter ces disques quand j’avais dix ou onze ans et les endroits vers lesquels il t’emmenait. Puis il y a eu l’Allemagne, surtout les trois albums que je considère très importants, The Idiot, Lust For Life et Low, et un petit peu de Heroes, mais après ça… L’aimant ne marche plus, mec. Mais je ne le dénigrerai jamais. Il y avait beaucoup d’expérimentations. J’aime beaucoup comment il a travaillé avec Iggy, en prenant des éléments des Stooges comme la répétition, pour créer deux albums en utilisant des riffs distendus, et en créant des albums fantastiques à partir d’idées. Et être capable de les faire dans une période si courte ! Si tu sais combien de temps ça met de faire un album maintenant, c’est juste dingue, c’est une putain de folie ! Remarque, j’imagine qu’Iggy et David n’avait pas leurs enfants avec eux à Berlin, enfin tu vois ce que je veux dire, ils n’étaient pas à la maison à babysitter.

VT : Oui, et ils avaient moins de contraintes financières.

DH : Absolument.

VT : Mais c’est marrant comme tu as l’air fasciné par tes idoles. Tu as fait quelques chansons avec The Sexual Objects qui sont titrées en référence à des gens, comme Ron Asheton.

DH : Oui, mais c’est juste — enfin, pas seulement — une bonne technique quand tu es coincé pour un titre. C’est pratique de mettre une de tes influences favorites là-dedans. Et puis, c’est partout sur Hunky Dory, donc j’ai piqué l’idée. Enfin, j’ai élaboré l’idée. C’est une élaboration, Victor !

VT : J’écoutais Shadows of a Jet Planes sur Marshmallow, tu y mentionnes Judee Sill.

DH : Effectivement, Judee Sill est mentionnée… Mon frère a sept ans de plus que moi, et j’écoutais ses disques en douce. Je n’étais pas censé le faire, ils étaient interdits, parce qu’il avait dix-sept ans et moi dix. On partageait une chambre, et il y avait tous ses disques, dont Hunky Dory. Et il avait un album de Judee Sill.

VT : Au début des années 70 ? Je croyais qu’elle en avait pas vendu un seul…

DH : Oui, il l’a eu quand elle l’a composé, c’était le premier, à l’époque. Je croyais que personne n’avait entendu parler d’elle. C’était mon secret, en quelque sorte. Parce qu’elle était si obscure, puis elle est morte. Je ne l’ai réalisé que récemment…

VT : Oui, c’est comme ça pour certaines personnes. J’ai interviewé Vashti Bunyan l’an dernier, et personne ne savait qui c’était jusque dans les années 2000. Je suis sûr que Judee Sill aurait eu un peu le même genre de destin.

DH : Elle était assez spéciale… Quand tu écoutes des chansons comme Crayon Angels ou The Lamb Ran Away With The Crown, c’est très joli, et avec toute cette innocence qui s’exprime, tu ne comprends pas qu’il y a un côté sombre à cet âge-là. Tu ne retiens que l’imaginaire, l’illustration… Elle a eu une existence horrible. Elle n’était pas heureuse, même quand elle faisait ses disques, des disques assez incroyables, au son si spécial. Et sa voix est spéciale aussi. Tellement que j’ai toujours pensé qu’elle m’appartenait, et je ne me rendais pas compte que n’importe quelle personne de moins de quarante ans dans un groupe était un énorme fan de Judee Sill…

VT : Pour revenir à Iggy, j’ai toujours pensé que tu sonnais beaucoup comme Iggy, sur Saint Jack.

DH : D’ac…

VT : Comme sur le premier morceau, quand tu commences à chanter, c’est comme si tu enclenchais un « filtre-Iggy »…

DH : Haha! J’aime bien ça… J’ai pas mal de filtres que je me garde sous le bras.

VT : Mais je trouve que quand tu chantes, c’est comme si tu jouais la comédie à chaque fois. Et je ne dis pas ça dans un sens négatif.

DH : Je sais ! C’est la performance. Tout simplement. Tu essaies de trouver quelque chose qui marche, et cela prend beaucoup d’effort et de tirage de cheveux… Ce n’est pas facile de faire quelque chose. J’ai recommencé à le faire récemment, je veux dire, en enregistrant, en m’y mettant vraiment et en écrivant, au lieu de simplement bidouiller. Et c’est dur de manipuler agressivement des motifs pour en faire des objets soniques que tu vas aimer. Et on cherche toujours quelque chose auquel se raccrocher. En ce qui concerne le chant, tu te retrouves à toujours plus ou moins jouer la comédie. Tu joues.

VT : Ce que je trouve marrant, c’est qu’en pop, on parle beaucoup d’authenticité, et il y a comme une forme de tension ici entre ta méthode et tes personnages de scènes… car il y en a quelques-uns.

DH : Plusieurs filtres, tu veux dire?

VT : Oui, le Davy Henderson des Fire Engines, le jeune post-punk torse-nu, et la pop-star de Win, la noirceur de Nectarine N°9, il y en a définitivement plusieurs. C’est conscient?

DH : C’est toujours un peu difficile à dire. Ce n’est pas simple de faire de la musique. Ce n’est pas naturel. Et le plus compliqué, de toutes les choses que tu as mentionnées, c’était Win… Oh mec, ça c’était laborieux.

VT : Mais comment tu en es venu à ça ? Tu arrêté Fire Engines en 1982 ou quelque chose comme ça ?

DH : Le dernier jour de 1981. Puis j’ai un peu branlotté ici et là, et j’ai décidé d’essayer de décrocher un contrat avec une maison de disques, un peu pour rire. Parce que tout le monde semblait le faire à cette époque, dégoter des contrats.

VT : Mais ce n’est pas comme si tu étais inconnu, tu avais été à la télé avec Fire Engines, la période a été bien documentée aussi, on parlait de toi, il y avait cette histoire comme quoi Bob Last et Alan Horne voulaient tous les deux te signer…

DH : Ouais, ça c’est juste bizarre comment c’est devenu un petit mythe. Je trouve ça tellement bizarre. Parce que c’était juste assez comique, tu vois. C’est comme le fait de jouer au Festival International ou que nos guitares des Fire Engines se retrouvent au National Museum cet été.

VT : Ah oui, l’exposition Rip It Up… Je suis convaincu qu’ils ont piqué l’idée à ma femme. Quand elle était étudiante, elle avait fait un projet de design d’expo sur ce thème précis, dans la même salle du Museum, il y avait tout le monde, Orange Juice, Fire Engines, Josef K… Elle avait même le titre ! Et sa prof de l’époque est designer du National Museum maintenant, comme par hasard. Enfin. Donc tes guitares vont se retrouver au Museum cet été.

DH : Je ne sais pas, c’est bizarre. Cette institution que je voyais depuis tout gamin. Le Museum, c’était cet endroit incroyable, gratuit, j’y allais presque tous les samedis parce que ma grand-mère habitait à côté. Et puis quand tu deviens ado, c’est là que tu vas pour regarder les filles…

VT : Il y a un sentiment de réussite quand même ?

DH : Il y a un sentiment d’incrédulité. Et qu’on aille au festival… C’est tout aussi ridicule.

VT : Donc, tu es avec Fire Engines, et vous vous séparez le dernier jour de 1981. Qu’est-ce qui se passe après, tu cherches un contrat ?

DH : Non, il se passe des mois à faire autre chose et à bidouiller avec d’autres groupes. Puis je demande à Russell des Fire Engines s’il veut faire un nouveau groupe, et il avait déjà commencé à en faire un avec un autre gars, Ian Stoddart, donc on décide de faire un groupe tous les trois et d’essayer d’écrire des chansons pop. Et de voir si on peut dégoter un contrat, vraiment comme une blague. On se disait, tout le monde essaie, voyons si on peut le faire aussi. Donc on envoie des cassettes à deux-trois labels et Alan Horne, qui bossait pour London Records à ce moment-là, entend par hasard la démo dans un bureau voisin, et nous contacte.

VT : C’était quelle chanson ?

DH : Probablement UnAmerican Broadcast… Il y avait plusieurs morceaux dessus. Donc on a un contrat. Et un salaire !

VT : C’était beaucoup ? Enfin, du genre à changer une vie ?

DH : C’était un contrat sur une major, assez pour nous verser un salaire, enregistrer pour un an ou deux, dans des studios tout autour de Londres. Mais c’était surtout un gros gâchis, un gaspillage total d’argent, vraiment. Parce qu’on savait pas du tout ce qu’on faisait. On a eu le deal, mais on ne savait pas comment opérer en studio, tu vois, on ne savait pas comment obtenir le son qu’on voulait.

VT : Mais c’était vraiment votre boulot, ça ?

DH : On aurait voulu avoir de l’influence sur le son du disque, mais parce qu’on ne savait pas comment faire, et que c’était un contexte assez sérieux, étant lié à une major, on a dû vraiment se reposer sur le producteur.

VT : C’était qui ?

DH : C’était un gars qui s’appelait David Motion, qui avait produit Strawberry Switchblade. Tu connais Strawberry Switchblade?

VT : Bien sûr, je les adore… Tu les connais ? J’aimerais bien leur parler, en fait.

DH : Ben, Rose est dans le coin!

VT : Oh, j’aimerais vraiment l’interviewer.

DH : Je crois qu’elle est sur Édimbourg, je l’ai vue l’an dernier pendant le festival, je ne sais pas trop ce qu’elle fait. Je pourrais contacter Innes est un vieil ami, un journaliste musical, ou il l’était, et Rose restait chez lui vers Abbeyhill.

VT : Elle a chanté sur un disque de Felt…

DH : (Il lève les yeux au ciel) Ah, d’accord…

VT : Enfin, c’est un petit choc d’entendre que vous ne saviez pas ce que vous faisiez avec Win, parce que ces deux albums sont brillants.

DH : Oui, enfin les chansons était là, hein. L’écriture a été… On a bossé très dur. Du genre, douze heures par jour à écrire. Mais on essayait plus d’établir un son qu’on imaginait. C’était difficile d’aller dans un studio et, en trois semaines, de faire un disque sans l’influence énorme du producteur, qui était vraiment la dynamique qui nous poussait à créer. Donc c’était plus sa palette sonique sur le disque plus que la nôtre. Mais tu sais, les chansons étaient toutes là.

VT : Mais quand j’ai découvert les albums de Win je pensais qu’il y avait une démarche à la Scritti Politti, tu vois, quelqu’un qui prend une décision résolue de se mettre en quête des charts tout en déconstruisant l’idée de pop music.

DH : Oui, c’était définitivement dans les chansons, et toutes les mélodies y étaient. Mais on aurait voulu être beaucoup plus… pas vraiment plus rêche mais un peu plus audacieux. Par exemple, le disque qu’on adorait à l’époque c’était Stormy Weather de Fats Comet, tu connais?

VT : Qui?

DH : Fats Comet.

VT : Jamais entendu parler.

DH : C’est Adrian Sherwood, en fait.

VT : OK…

DH : Et c’est les gars de The Sugarhill Gang, Skip McDonald, Doug Wimbish…

VT : Oh ok, d’accord.

DH : Je veux dire qu’on était fasciné par ce disque. Et par Prince. Notre album était vraiment clean, et on l’aurait voulu un peu plus saturé. Là, il a une vibe un peu évangélique, quoi. Enfin, ça n’a pas d’importance. Je crois que le second album, on a vraiment tenu le producteur, on ne laissait pas passer.

VT : Mais les deux albums sont un peu similaires, enfin en terme d’idées, dans la démarche. Depuis le nom, Win, qui est une blague, et le nombre de la-la-la et de ouh-ouh-ouh dans les chansons, c’est un jeu avec l’idée de pop, c’est comique.

DH : Pour le nom déjà, à part la chanson de Bowie, Win, tu vois, « All you’ve got to do is win », ça vient des tabloïds. À l’époque, ils venaient d’introduire le bingo, il y avait des cartes de bingo dans chaque copie que tu achetais en kiosque, et chaque tabloïd avait le mot « WIN » dessus. Tous les jours. Et on a pensé : c’est de la pub parfaite, si les gens commencent à nous remarquer, si on commence à devenir populaires ou à grimper dans les charts. Mais ça n’est jamais arrivé.

VT : Et si tu fast-forwardes vingt ans plus tard, ces noms sont ingoogleables… Enfin, en même temps, le nom Win, c’est un jeu de mots sur le but ultime de la pop. Vous aviez un côté un peu politique dans une certaine mesure, non?

DH : Euh… On était impliqués dans une sorte de théâtre politique. Je crois que c’était un peu difficile de ne pas l’être, tu vois ce que je veux dire, surtout dans les années 80, c’était une époque tellement horrible en Grande-Bretagne. Quand tout concept de société était consciencieusement détruit. C’est vrai ! Du beau travail qu’ils ont fait…

VT : Vous avez eu une chanson dans une pub, You’ve Got The Power…

DH : Ouais, une pub pour de la bière. Bien merdique.

VT : Je ne sais, je ne bois pas.

DH : Il s’agissait surtout de passer à la télé, faire passer ta chanson à la télé, par tous les moyens possible. C’était seulement en Écosse, de toute façon. Le seul problème, c’est que les charts étaient pondérés. Je crois que You’ve Got The Power a vendu énormément de copies sur une quinzaine de jours consécutifs pendant que cette pub était diffusée. Seulement, ces ventes ont été déduites pour le calcul des charts, parce qu’il y en avait tellement dans une seule partie du pays que le résultat faisait croire qu’on était allés acheter nous-mêmes toutes les copies en Écosse pour faire gonfler les ventes.

VT : C’est fou ! Mais quand vous aviez signé chez London Records, vous aviez déménagé ou vous êtes restés à Édimbourg ?

DH : Non, non, on est restés ici, c’était assez facile de descendre à Londres, tu n’avais pas besoin de passeports, c’était comme monter dans un bus. C’était relativement abordable aussi. On restait à Londres pour de longues périodes, de temps en temps, mais on revenait tout le temps.

VT : Parce que tu sais, et surtout avec la musique écossaise, il y a une tendance à ancrer les groupes à un lieu. Quand il y a un documentaire, c’est tout de suite « le nouveau son de l’Écosse ». Tu penses que cela t’a limité dans ta carrière ? Tu penses que le lieu d’où tu viens a une importance pour ton travail ?

DH : Pas vraiment. Je ne pense même pas à ça. Je ne pense pas que ce soit important. Et même à l’époque. Le truc, c’est que la presse musicale a dû créer des scènes parce qu’elle devait faire quelque chose. Ils ont commencé par Londres en 1976 et sont progressivement montés vers le Nord. Bien sûr qu’il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ces villes-là, mais ça a toujours été perçu comme cynique de la part des journalistes d’essayer de monter vers le Nord pour trouver du matériel frais pour écrire afin qu’ils puissent continuer à être journalistes. Tu vois ce que je veux dire, en vrai, on n’était pas vus comme aussi cloisonnés que l’on peut être perçus maintenant. Il y avait tellement de choses qui se passaient à l’époque du punk, il y avait un énorme circuit live, les groupes venaient sans cesse en Écosse pour y jouer. Les Américains aussi. Richard Hell, Link Wray, Robert Gordon, Johnny Thunders and the Heartbreakers, tous à Édimbourg… Et Desmond Dekker, mec !

VT : Mais tu aimais tous ces groupes ? Parce qu’une autre chose qu’on peut lire sur Fire Engines, c’est que vous aviez une attitude assez anti-rock’n’roll.

DH : C’est probablement parce qu’on ne savait pas jouer de rock.

VT : Mais c’est marrant, parce que ça a l’air d’être des constructions faites par les critiques…

DH : Ah nom de Dieu, c’est incroyable. Des mots comme post-punk, je déteste ce mot… Enfin, non, je n’y pense même pas, en fait (sourire). Mais pourquoi les gens utilisent ça ? C’est ce Simon Reynolds ! Arrête, mec, c’est du punk !

VT : Oh, ça va. Ça a ouvert des possibilités pour les jeunes générations…

DH : Non, non, c’est juste du punk.

VT : C’est de la pop, voilà ce que c’est.

DH : Allez, de la pop. Mais je pense que tout ça, c’est journalistique. Le truc au Museum, c’est vraiment remodelé pour… Enfin, ils prennent la réalité et ils en font ce qu’ils veulent.

VT : C’est pour ça que je ne fais que des interviews ! Donc tu es avec Win pendant deux albums et vous pensiez que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Comment ça s’arrête, ça ?

DH : Non, on savait ce qu’on faisait, juste pas en studio. Et le second album était une vraie réaction à ça, en prenant le contrôle du son et de la direction. Avec pas énormément de succès, pas à 100%, il y a quand même des trous dans la production. Mais la fin du groupe a été horrible. Affreux. C’est juste notre éditeur, un représentant de la maison de disques et notre management qui se sont réunis, et qui ont décidé que je devais aller écrire avec d’autres gens, en dehors du groupe.

VT : Tes propres trucs en solo ?

DH : Non, juste aller écrire avec d’autres gens, pour avoir des idées fraîches. Donc ils ont présenté l’idée au groupe, et bien sûr on a réagi assez négativement. Jusqu’à ce qu’on se rende compte qu’on ne toucherait plus de salaire, sauf si on acceptait. Alors tout le monde m’a dit : « Ben, il vaut mieux que t’y ailles, Davy. On veut notre salaire. Vas-y, vas écrire avec d’autres gens. » Donc j’ai fini par y aller, et la première personne avec qui j’ai collaboré était David Motion, le producteur du premier album. Et on a écrit une trentaine de titres, alors qu’on était juste censé en écrire deux ou trois. Puis je vais à Londres pendant des mois et des mois, mais la maison de disques ne voulait pas qu’il les produise, et je me retrouve ensuite coincé en studio avec deux autres gars. Horrible.

VT : Mais c’était une pratique courante à l’époque ?

DH : Quoi, la manipulation de l’artiste?

VT : Oui.

DH : Aye, bien sûr ! L’idée de me faire collaborer avec d’autres gens, c’était le début de la fin. Mais le truc, c’est que j’avais commencé à écrire de grandes chansons, que Lawrence avait beaucoup aimé. Je lui avais envoyé, c’est la seule personne au monde qui les a entendues…

VT : Mais qu’est-ce qu’il leur est arrivé ? Tu les a toujours, ces chansons ?

DH : J’ai des démos. Les chansons de Win que la maison de disques n’a pas aimé…

VT : Balance-les sur Bandcamp, mec…

DH : Oh, ça poserait trop de problèmes.

VT : Tu n’as pas les droits ?

DH : Je peux te les filer ces démos, si tu veux.

VT : Et comment ! Et mets-les en ligne !

DH : Nan. Elles sont trop charmantes. Je préfère les garder, à côté de mon album de Judee Sill.

VT : Haha !

DH : Donc j’étais à Londres pendant six mois, le label me voulait moi, mais pas le reste du groupe. Je reste encore six autres mois. J’avais quelques chansons que j’avais enregistrées. Je les amène au directeur des A&R et il n’écoutait rien. Il ne les a pas écoutées. Il voulait juste me passer Simple Minds qui reprenaient Sign ‘O’ The Times de Prince.

VT : Vraiment ? Wow…

DH : Haha ! C’était bien weird ! Quel gâchis… The Sexual Objects auraient probablement pu faire 400 albums avec ce budget…

VT : Juste sur la période ?

DH : Non, sur le budget taxi de Win, pour prendre des taxis autour de Londres ! (Il prend une voix professionnelle) Un vrai gaspillage de ressources, Victor.

VT : Haha, c’était vraiment l’âge d’or… Ces maisons de disques ne savaient plus quoi faire de leur argent.

DH : Ah ouais, incroyable. Le fait qu’on ait eu des salaires pendant trois ou quatre ans, c’est un putain de truc de malade.

VT : Mais au bout du compte, il n’y a rien de positif pour toi ?

DH : Non, parce que ça s’est fini par ce gâchis absolu.

VT : Donc tu rentres et tu formes The Nectarine N°9 ? Juste dans la foulée ?

DH : Je suis resté dans ma chambre et je me suis mis à jouer de la guitare à nouveau, parce qu’avant, on ne me permettait pas trop.

VT : Hein ? C’est-à-dire ?

DH : Ben, la réaction habituelle à mon jeu de guitare, c’était plutôt : « Qu’est-ce que c’est que ce bruit ? » Donc je me suis mis à m’amuser avec des boîtes à rythmes, à faire des riffs. Je savais avec qui je voulais jouer et je les ai invités à me rejoindre. Ce sont les mêmes personnes qui sont toujours avec moi avec The Sexual Objects, qui est essentiellement The Nectarine N°9.

VT : Pourquoi changer de nom, alors ?

DH : C’était une blague que j’avais faite en interview. Je l’avais dit à une journaliste qui m’interviewait en 2004, pour le premier concert avec Fire Engines, déjà à l’époque. Elle m’avait demandé : « Qu’est-ce que tu vas faire après ? Tu vas continuer avec The Nectarine N°9 ? », et je lui ai répondu : « Non, je vais faire un groupe qui s’appellera The Sexual Objects. » Et elle a publié ça, et ça avait de la gueule !

VT : C’est un super nom. Parce que ça s’applique à peu près à tout.

DH : Haha, exactement.

VT : Donc le premier album des Nectarine, A Sea With Three Stars, c’est une blague à nouveau ? Enfin, il y a cette pochette notoire, mais pour moi je le voyais presque comme du foutage de gueule envers une certaine scène indépendante twee, à la Sarah Records, avec ce double-sens horrible.

VT : Donc le premier album des Nectarine, A Sea With Three Stars, c’est une blague à nouveau ? Enfin, il y a cette pochette notoire, mais pour moi je le voyais presque comme du foutage de gueule envers une certaine scène indépendante twee, à la Sarah Records, avec ce double-sens horrible.

DH : Ah non, ce n’était pas l’idée. Mais je suis content que tu aies apprécié ce filtre particulier, mec ! J’aimais juste le double-sens.

VT : C’est très malin.

DH : Toute cette période, c’était tout le contraire de Win. C’était la liberté retrouvée, complètement libre mais totalement fauché. J’avais un paquet de chansons, un nom de groupe. Je me retrouve avec le gars dont je te parlais, celui qui connaît Rose de Strawberry Switchblade, à Barcelone dans la maison d’un copain. Je lui fais écouter, et il me dit : « Je vois Alan Horne la semaine prochaine, je vais l’interviewer. » Et trois semaines plus tard, je reçois un appel d’Alan qui me dit qu’il vient à Édimbourg la semaine suivante, et qui veut me rencontrer. Et il me dit qu’il adore. Et il se met à me donner des petites sommes d’argent, par-ci, par-là. « Davy, fais un disque. Fais un disque avec que dalle… » Des toutes petites sommes, en cash. Et ça a continué pendant deux ou trois ans, et il a disparu. Parce que c’est ce qui s’était passé avec Win, il nous avait aidé…

VT : Oui, avec Swamplands.

DH : Oui, son label chez London Records. Il nous avait fait signer par ce biais, puis il avait disparu en nous laissant tomber chez London Records où on nous détestait. Ils se foutaient de la gueule des groupes qu’Alan avait fait venir avec Swamplands. Ils pensaient tous que c’était de la merde. Ils l’insultaient carrément là-bas, il s’en foutait. Mais il a disparu quand il en a eu marre, et on était coincés.

VT : Donc, il reprend Postcard.

DH : Oui, il recommence Postcard et on se retrouve pour faire the Nectarines.

VT : Vraiment, cette période de Postcard est super. C’est là qu’il a sorti les albums de Paul Quinn, qui sont géniaux… C’est à se demander pourquoi il est allé perdre son temps chez London Records.

DH : Il était vraiment indépendant là-bas, il avait de gros moyens et il pouvait faire ce qu’il voulait.

VT : Et il a fait très peu, en fin de compte.

DH : Eh oui, malheureusement. Mais encore une fois, il a disparu. Il a fait les albums de Paul Quinn, il était très actif pendant un moment, jusqu’à ce qu’on fasse l’album Saint Jack, puis je crois qu’il était un peu… défoncé tout le temps (rires). Je ne sais pas si tu devrais dire ça. Je ne sais pas, il a un peu perdu son intérêt. Pas dans les idées, dans les concepts, il était toujours super illuminé constamment. Mais les préoccupations matérielles, sortir les disques… Seulement, c’est tout aussi important qu’avoir une bonne idée, probablement même plus, malheureusement.

VT : Donc il disparaît, et qu’est-ce qu’il se passe ?

DH : On fait Saint Jack, qui s’avère être notre dernier disque pour Postcard. On en avait commencé un autre, Chemikal Underground et Sano Records étaient intéressés, puis on s’est retrouvés chez Creeping Bent. Puis ça nous a mené chez Beggars Banquet.

VT : Vous avez quelques rééditions qui sont parues, mais seulement certains albums. Personne ne s’est attelé à ressortir toute ta discographie. Il y a quelques trucs de Fire Engines, le second album de Win, et Saint Jack, alors que tu as une discographie beaucoup plus conséquente. Comment ça se fait?

DH : C’est juste des gens qui me demandent s’ils peuvent le faire. Je crois que c’est Cherry Red qui a ressorti le Win. On n’a aucun droit sur les enregistrements, donc ça ne dépend pas de nous. Si les gens veulent le faire, il peuvent. Donc on ne peut que filer un coup de main s’il y a des livrets avec des photos et donner notre bénédiction. Saint Jack, c’était Heavenly, ils voulaient le ressortir avec les albums de Jock qui étaient sur Postcard, ça n’avait jamais été pressé en vinyle. Mais ça ne fait pas grand’ chose, vraiment. Si les gens veulent le faire, qu’ils le fassent.

VT : Tu ne penses pas que ta musique t’appartient, même sur un plan moral?

DH : Je m’en fous. Enfin, pas des Sexual Objects, mais du reste. Les gens peuvent faire tout ce qu’ils veulent, j’en ai rien à foutre.

VT : Je vais devoir y aller, je dois récupérer mon fils à la crèche. Un dernier truc, tu n’avais pas mis ton album Marshmallow avec the Sexual Objects aux enchères, avec une seule copie il y a deux ans? Parce que tu as fini par le sortir.

DH : Ah non, on n’en a fait qu’une seule copie. Je n’ai pas été impliqué dans les sorties. Les 300 copies en vinyles, c’est le gars qui a remporté l’enchère. La vente incluait les droits de reproduction. Le gars a fait un label et a changé la pochette.

VT : Il pouvait le faire ?

DH : Pas vraiment ! Mais c’est trop tard.

VT : C’est un concept chouette. L’album du Wu-Tang Clan a dû te casser la baraque…

DH : Ouais, mais il existe vraiment, ce disque?

VT : Ben, il y a un disque qui existe, il y a une tracklist, c’est une belle boîte. Mais il y a une clause qui empêche la vente du contenu.

DH : Oh, donc c’était vraiment conçu comme une œuvre d’exposition.

VT : Exactement. Je pense qu’il n’y a pas assez de place pour ce genre de chose dans les musées. Pourquoi la copie unique de Marshmallow ne se retrouve pas dans l’exposition au Museum ?

DH : C’est vrai… Mais nos guitares des Fire Engines y seront. Pendant tout l’été. Toute l’essence de notre son sera au Museum pendant qu’on sera à Leith avec Lydia… Je ne sais pas comment ça va se goupiller, cette affaire.

VT : Bon, j’ai encore plein de choses à aborder mais je dois y aller…

DH : Ça allait?

VT : Ouais, super! Merci, hein.

DH : Et je vais voir si je peux avoir un contact pour Rose McDowall.

VT : Ah merci! Je me demandais si tu étais toujours en contact avec Paul Quinn aussi. Il est sur ma liste.

DH : Pas vraiment. Il est assez secret. Mais entre nous, il y a des choses qui vont se passer autour de lui. Mais ne va pas le répéter, hein !

VT : Bien sûr que non.

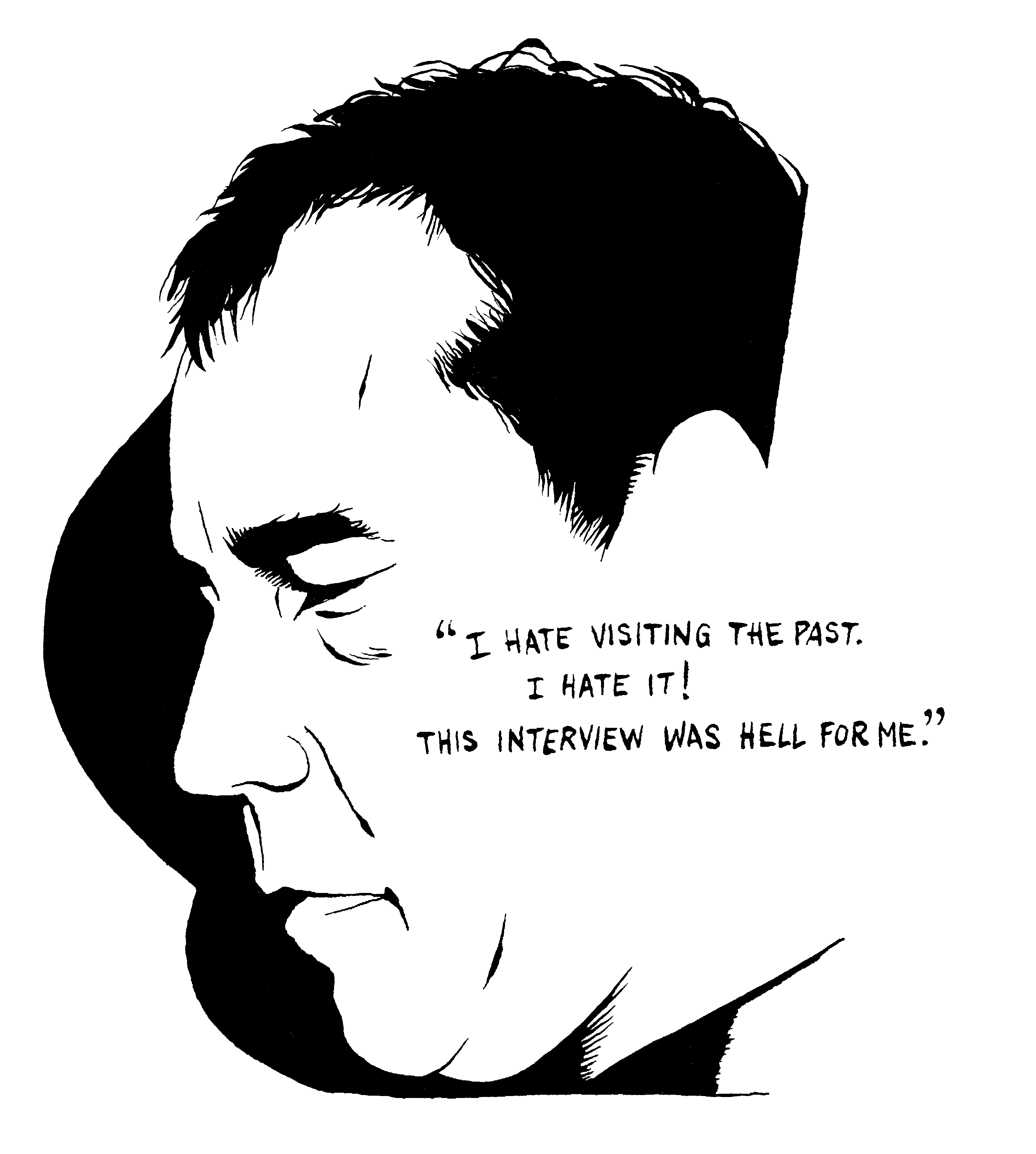

DH : Top secret, hein. Je crois qu’il y a un livre qui se prépare. Enfin, Alan Horne rassemblait de la documentation l’an dernier. Je n’avais vraiment pas envie… J’avais un morceau de papier avec quelques merdouilles en cut-up dessus, j’ai envoyé ça. Mais je déteste visiter le passé… Je déteste ça ! Cette interview, c’était l’enfer pour moi.

VT : Haha! Mince, je suis désolé.

DH : Non, ça va…

VT : Mais tu y es un peu pour quelque chose, aussi.

DH : Eh ! Rejette pas la faute sur moi !

VT : Ben, regarde ta discographie, entre Fire Engines, Win, The Nectarine N°9, puis The Sexual Objects, ça fait un paquet d’albums.

DH : Mais j’ai 57 ans. Et la plupart, c’était sur les trente premières années !

VT : Il n’y a pas beaucoup de monde qui ont une œuvre de ce calibre.

DH : Haha ! Merci. Sympa de t’avoir rencontré.