Boogaloo, Bugalu, latin-soul ou Shing-a-ling, quelque soit son nom, cette musique enregistrée à New York à la fin des années soixante fut la bande son de la jeunesse de la côte est et un formidable témoignage de la diversité de la dance music produite dans les sixties. Comme le Ska ou la Northern Soul, le genre est devenu depuis un ingrédient incontournable des soirées modernistes partageant avec ces derniers son socle R&B. Syncrétisme lié à la Big Apple, le Boogaloo n’aurait pu exister ailleurs tant il est imprégné de l’histoire et de la géographie de cette ville. Au delà d’accompagner l’époque, l’intégration puis l’émergence d’une conscience latine, le Boogaloo est surtout une formidable musique de danse, stimulante et frénétique.

Spanish Harlem

East Harlem, entre la 96 et la 125e rue de la ville New York, fut d’abord le repère des Italiens, mais à partir des années trente, l’immigration portoricaine supplante peu à peu les habitants d’origine européenne, faisant du quartier, surnommé désormais Spanish Harlem, le plus important barrio de la Côte Est des États-Unis et l’un des plus éminents foyers (avec Los Angeles ou Miami) de la culture hispanique en Amérique du Nord. Le statut spécifique de Porto Rico, un état libre associé aux États-Unis à travers le Commonwealth depuis la fin du XIXe siècle (guerre hispano-américaine), explique en partie les mouvements de population entre les deux pays. Les immigrants amène dans leurs valises la musique caribéenne. La seconde génération, née sur le sol américain est en quête de modernité et d’intégration. Au contact des Afro-Américains, les jeunes Portoricains s’éprennent également de R&B, musique soul et des Black Panthers. Le terreau idéal pour l’éclosion du Boogaloo, des Young Lords ou des Nuyoricans, une identité passerelle entre New York et Porto Rico.

L’héritage caribéen

Le Boogaloo doit beaucoup à ses racines caribéennes et plus particulièrement Cuba et Porto Rico. Les Caraïbes, un passé tumultueux (esclavage, colonialisme…), des paysages somptueux et un carrefour culturel majeur, notamment dans la musique : la région offre un patrimoine folklorique, brassage des multiples traditions d’Amérique, Afrique et Europe. Les instrumentations portent ainsi dans leur ADN l’héritage croisé de ces trois identités. Les claves d’origine africaine, deviennent dans les Caraïbes, la fondation (trois accentuations sur la première mesure, deux sur la seconde, parfois l’inverse) du rythme des musiques cubaines comme la Rumba et le Son. De l’Europe les musiciens caribéens intègrent les cuivres, les guitares (notamment via l’Espagne) ou le piano (France et Haïti). L’Afrique est quant à elle omniprésente dans les percussions comme les congas (bantou) ou les agogos (d’origine Yoruba). Pendant le XXe siècle, en particulier à partir des années trente, la musique caribéenne voyage aux États-Unis, en Angleterre, en France ou en Espagne. Elle s’immisce particulièrement bien dans le jazz ou le rhythm & blues, des genres créés eux aussi par des afro-descendants.

Le succès des musiques caribéennes aux Etats Unis

Avant le Boogaloo ou la Salsa, le public nord américain se passionne pour les musiques cubaines dès les années 30/40. Après guerre, le Mambo des frères Israel et Orestes Lopez, de Perez Prado, Tito Rodriguez ou Francisco « Machito » Grillo gagne les night clubs étasuniens, notamment le fameux Palladium à New York situé à l’angle de Broadway et la 53e rue. Les modes se succèdent. Au Mambo, le public préfère bientôt le Cha-Cha-Cha, un genre plus facile à danser grâce à une accentuation située sur les temps et non sur la syncope. Au début des années soixante, les danseurs vibrent au son de la Pachanga, un mélange de Guaracha et Charanga créé par Edouardo Davidson à Santiago de Cuba et popularisé aux Etats Unis par Johnny Pacheco, futur fondateur de la « Motown » de la musique latine: Fania. Si le Boogaloo s’inscrit dans la filiation, ces genres (à l’inverse du susnommé), ont cependant tous en commun d’être nés dans les Caraïbes avant d’avoir gagné États-Unis et Europe.

Aux prémisses d’un raz de marée

Dès 1963, les bases du Boogaloo sont posées avec deux énormes succès publiés cette année là : El Watusi de Ray Barretto et Watermelon Man de Mongo Santamaria. Nés dans les années 20, les deux musiciens ne sont pas des novices. Percussionnistes et arrangeurs, Mongo Santamaria et Ray Barretto sont respectivement d’origine cubaine et portoricaine. Ils se sont succédés dans l’orchestre de Tito Puente. El Watusi publié par la maison de disques Tico est la première production latine à percer dans le hit parade américain, pointant à la 17e place pendant neuf semaines. La composition accompagne l’une des nombreuses danses à la mode (dance crazes) dans les années soixante (Twist, Pony, Mashed Potatoes, Madison, Shake etc.). Mongo Santamaria emprunte Watermelon Man à Herbie Hancock. La chanson écrite pour porter le premier album en tant que leader du pianiste devient un énorme succès pour le musicien cubain atteignant la dixième place des charts. Elle lui a été « transmise » par Herbie directement : remplaçant pour une semaine Chick Corea dans l’orchestre de Santamaria pour une série de concerts dans un nightclub du Bronx, la chanson est vite adoptée par le percussionniste suite aux réactions enthousiastes du public. L’une comme l’autre comportent de nombreux éléments marqueurs du Boogaloo.

Dès 1963, les bases du Boogaloo sont posées avec deux énormes succès publiés cette année là : El Watusi de Ray Barretto et Watermelon Man de Mongo Santamaria. Nés dans les années 20, les deux musiciens ne sont pas des novices. Percussionnistes et arrangeurs, Mongo Santamaria et Ray Barretto sont respectivement d’origine cubaine et portoricaine. Ils se sont succédés dans l’orchestre de Tito Puente. El Watusi publié par la maison de disques Tico est la première production latine à percer dans le hit parade américain, pointant à la 17e place pendant neuf semaines. La composition accompagne l’une des nombreuses danses à la mode (dance crazes) dans les années soixante (Twist, Pony, Mashed Potatoes, Madison, Shake etc.). Mongo Santamaria emprunte Watermelon Man à Herbie Hancock. La chanson écrite pour porter le premier album en tant que leader du pianiste devient un énorme succès pour le musicien cubain atteignant la dixième place des charts. Elle lui a été « transmise » par Herbie directement : remplaçant pour une semaine Chick Corea dans l’orchestre de Santamaria pour une série de concerts dans un nightclub du Bronx, la chanson est vite adoptée par le percussionniste suite aux réactions enthousiastes du public. L’une comme l’autre comportent de nombreux éléments marqueurs du Boogaloo.

Sauce secrète

De la musique caribéenne, le Boogaloo emprunte les nombreuses percussions, les rythmes de claves, pianos, cuivres. La jeunesse étasuniennes hispaniques ne se contentent cependant pas de copier les aînés, elle y injecte une bonne dose de musique soul, une énergie juvénile et des paroles souvent chantées en anglais (très spécifique au Boogaloo) afin de toucher le plus grand nombre. Les textes sont souvent simples et répétitifs, l’ambiance des enregistrements survoltée (avec par exemple des bruits de foule, des claps ou des chœurs improvisés). Les morceaux sont portés par des lignes de basse, elles charpentent l’ensemble et sont un appel irrésistible à la danse accompagnée d’une orgie de congas, timbales, et autres cloches. Les pianos sont très importants aussi, les musiciens jouent généralement des motifs simples et répétitifs, assurant eux aussi un tapis sonore pour les danseurs que viennent accentuer et rehausser les cuivres. Le Boogaloo est un syncrétisme new-yorkais et n’aurait pu exister ailleurs tant le melting-pot de la ville imprègne cette musique si typique de l’utopie des années soixante. Le Boogaloo est un pas vers l’autre, une ode à la mixité créé par des musiciens souvent à peine sortie de l’adolescence.

Un succès foudroyant mais éphémère

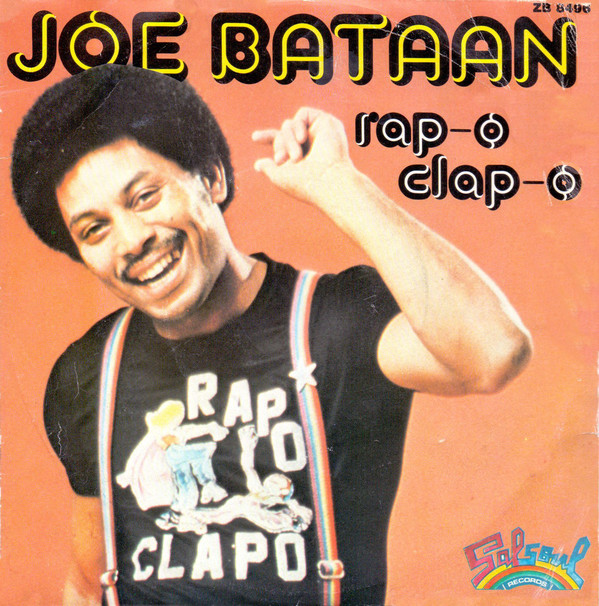

La fièvre Boogaloo s’empare de Spanish Harlem en 1966 et dès 1969, la chose état finie, remplacée par la plus durable Salsa. Cependant, les hits s’enchaîne pendant cette courte durée. Le joueur de congas portoricain Joe Cuba explose dans les charts nord américain avec la bombe Bang Bang au vénérable âge de 35 ans. I like it like that de Pete Rodriguez entre également au Billboard l’année suivante. Le musicien nord-américain (de parents portoricains) signe un classique du genre. Repris de nombreuses fois, I Like it like that garde son aura au point de servir de base à un des plus gros tube de 2018 (I Like It de Cardi B), plus de cinquante après sa sortie. Le chanteur Joe Bataan est aussi une des valeurs sûres du Boogaloo. En 1967, sa reprise de Gypsy Woman (chanson des Impressions, premier groupe de Curtis Mayfield) pour Fania Records en 1967 symbolise à bien des égards l’ouverture et la spécificité du Boogaloo. Véritable pont entre la musique soul et latine, son interprète de 25 ans, fan de doo wop, né dans le Spanish Harlem, est d’origine philippine et afro-américaine. L’ancienne génération de musiciens cubains se met également au Boogaloo, citons par exemple la merveilleuse Hit de Bongo de Tito Puente. Le Boogaloo touche la communauté musicale au-delà des États-Unis comme en témoignent certaines compilations sur le Boogaloo péruvien (Gòzalo, Vampi Soul, 2007) ou antillais (Disque La Rayé, Born Bad, 2017).

La fièvre Boogaloo s’empare de Spanish Harlem en 1966 et dès 1969, la chose état finie, remplacée par la plus durable Salsa. Cependant, les hits s’enchaîne pendant cette courte durée. Le joueur de congas portoricain Joe Cuba explose dans les charts nord américain avec la bombe Bang Bang au vénérable âge de 35 ans. I like it like that de Pete Rodriguez entre également au Billboard l’année suivante. Le musicien nord-américain (de parents portoricains) signe un classique du genre. Repris de nombreuses fois, I Like it like that garde son aura au point de servir de base à un des plus gros tube de 2018 (I Like It de Cardi B), plus de cinquante après sa sortie. Le chanteur Joe Bataan est aussi une des valeurs sûres du Boogaloo. En 1967, sa reprise de Gypsy Woman (chanson des Impressions, premier groupe de Curtis Mayfield) pour Fania Records en 1967 symbolise à bien des égards l’ouverture et la spécificité du Boogaloo. Véritable pont entre la musique soul et latine, son interprète de 25 ans, fan de doo wop, né dans le Spanish Harlem, est d’origine philippine et afro-américaine. L’ancienne génération de musiciens cubains se met également au Boogaloo, citons par exemple la merveilleuse Hit de Bongo de Tito Puente. Le Boogaloo touche la communauté musicale au-delà des États-Unis comme en témoignent certaines compilations sur le Boogaloo péruvien (Gòzalo, Vampi Soul, 2007) ou antillais (Disque La Rayé, Born Bad, 2017).

De nombreux labels indépendants

De nombreux labels indépendants profitent du succès du Boogaloo. La musique latine n’est pas encore dominée à ce moment là par l’omniprésence de Fania. Comme pour la musique soul, des structures spécialisées produisent et lancent sur le marché de nombreux quarante cinq tours. Tico Records est le plus ancien de tous, fondé à la fin des années quarante à New York et rattaché par la suite à Roulette, il aide au développement des carrières de Ray Barretto et Tito Puente. Dans les années cinquante, Alegre est fondé par Al Santiago, disquaire dans le Bronx. Le label contribue à la renommer d’artistes comme Johnny Pacheco ou Eddie Palmieri. En 1974 et 1975, les deux structures sont rachetés, parmi d’autres, citons aussi Cotique, par celui qui devient au cours des seventies le mastodonte de la musique latine : Fania. Fondé en 1964 par le musicien Johnny Pacheco (une star du genre) et son ancien avocat pour un divorce, Jerry Masucci, le label profite comme les autres de la vague Boogaloo, pourtant il sera certainement l’un des maillons de la fin programmée du genre à la fin de la décennie.

De nombreux labels indépendants profitent du succès du Boogaloo. La musique latine n’est pas encore dominée à ce moment là par l’omniprésence de Fania. Comme pour la musique soul, des structures spécialisées produisent et lancent sur le marché de nombreux quarante cinq tours. Tico Records est le plus ancien de tous, fondé à la fin des années quarante à New York et rattaché par la suite à Roulette, il aide au développement des carrières de Ray Barretto et Tito Puente. Dans les années cinquante, Alegre est fondé par Al Santiago, disquaire dans le Bronx. Le label contribue à la renommer d’artistes comme Johnny Pacheco ou Eddie Palmieri. En 1974 et 1975, les deux structures sont rachetés, parmi d’autres, citons aussi Cotique, par celui qui devient au cours des seventies le mastodonte de la musique latine : Fania. Fondé en 1964 par le musicien Johnny Pacheco (une star du genre) et son ancien avocat pour un divorce, Jerry Masucci, le label profite comme les autres de la vague Boogaloo, pourtant il sera certainement l’un des maillons de la fin programmée du genre à la fin de la décennie.

Après le Boogaloo, la Salsa

Les raisons de la fin précipité du Boogaloo sont multiples. Il ne faut pas sous-estimer la volatilité des goûts du public et son attrait pour la nouveauté. Les cycles ne durent souvent ainsi quelques années avant de s’épuiser d’eux même, à force de répéter la même formule. De surcroît, à la fin des sixties, la scène musicale de Spanish Harlem change de paradigme. À l’idéal de mixité et mélange du Boogaloo, musique impure et syncrétique, succède la salsa, une tentative de renouer avec les racines latines de la communauté. La musique accompagne une époque de revendications et d’affirmations. La Salsa est une création commerciale de génie pour vendre la musique caribéenne (et plus précisément cubaine et porto-ricaine) : telle une marque, le terme s’impose dans le langage commun et Fania en devient le principal dépositaire et donc également celui qui en fixe les règles. Les achats d’autres structures (comme Tico et Alegre) confirment cette position hégémonique. Certains musiciens boogaloo ont aussi évoqué la possibilité de collusions entre salles, radios et labels pour les évincer. Rien de concret ne vient étayer cette version, elle reste cependant plausible dans le contexte si spécifique des sixties où les pratiques des labels étaient loin d’être irréprochables.

Les raisons de la fin précipité du Boogaloo sont multiples. Il ne faut pas sous-estimer la volatilité des goûts du public et son attrait pour la nouveauté. Les cycles ne durent souvent ainsi quelques années avant de s’épuiser d’eux même, à force de répéter la même formule. De surcroît, à la fin des sixties, la scène musicale de Spanish Harlem change de paradigme. À l’idéal de mixité et mélange du Boogaloo, musique impure et syncrétique, succède la salsa, une tentative de renouer avec les racines latines de la communauté. La musique accompagne une époque de revendications et d’affirmations. La Salsa est une création commerciale de génie pour vendre la musique caribéenne (et plus précisément cubaine et porto-ricaine) : telle une marque, le terme s’impose dans le langage commun et Fania en devient le principal dépositaire et donc également celui qui en fixe les règles. Les achats d’autres structures (comme Tico et Alegre) confirment cette position hégémonique. Certains musiciens boogaloo ont aussi évoqué la possibilité de collusions entre salles, radios et labels pour les évincer. Rien de concret ne vient étayer cette version, elle reste cependant plausible dans le contexte si spécifique des sixties où les pratiques des labels étaient loin d’être irréprochables.

Une influence durable sur la musique new-yorkaise

Le mouvement fut bref, mais permis à de nombreux musiciens d’émerger notamment Joe Bataan. Nous devons à ce dernier la paternité du terme Salsoul, futur label majeur de la disco qui ira chercher ses forces vives dans la Philly Soul. Enregistrant pour les frères Cayre, après son départ de Fania, le musicien d’origine afro-philippienne créé ce mot valise qui résume l’essence de ce qu’il a toujours défendu : ni plus ni moins que la rencontre de la soul et de la musique latine, c’est à dire le Boogaloo. Extrapolons un peu. La latin-soul a contribué à décloisonner les genres musicaux et rassembler les gens autour d’une musique fédératrice et œcuménique loin de certaines chapelles. En un sens, son métissage entre de nombreuses cultures différentes (latines, afro-américaines, etc) préfigure certains aspects du disco, une autre musique typiquement new-yorkaise, elle aussi, issue du métissage de nombreuses cultures voisines dans la grosse pomme, vivant à quelques blocs les unes des autres entre Harlem et El Barrio.

Le mouvement fut bref, mais permis à de nombreux musiciens d’émerger notamment Joe Bataan. Nous devons à ce dernier la paternité du terme Salsoul, futur label majeur de la disco qui ira chercher ses forces vives dans la Philly Soul. Enregistrant pour les frères Cayre, après son départ de Fania, le musicien d’origine afro-philippienne créé ce mot valise qui résume l’essence de ce qu’il a toujours défendu : ni plus ni moins que la rencontre de la soul et de la musique latine, c’est à dire le Boogaloo. Extrapolons un peu. La latin-soul a contribué à décloisonner les genres musicaux et rassembler les gens autour d’une musique fédératrice et œcuménique loin de certaines chapelles. En un sens, son métissage entre de nombreuses cultures différentes (latines, afro-américaines, etc) préfigure certains aspects du disco, une autre musique typiquement new-yorkaise, elle aussi, issue du métissage de nombreuses cultures voisines dans la grosse pomme, vivant à quelques blocs les unes des autres entre Harlem et El Barrio.

Pour aller plus loin…

Deux compilations consacrées au Boogaloo new-yorkais sortent particulièrement du lot. Latin Soul – New York Barrio Grooves 1966-1972 compilé par James Maycock et publié par le label anglais Nascente en 2003 est peut être la compilation la plus accessible et pédagogique sur le sujet. Nous y retrouvons nombre d’artistes majeurs du genre comme Joe Bataan et Pete Rodriguez. La compilation Explosivos (2005) offre un excellent complément. Editée par l’excellente maison de disques Vampisoul et sélectionnée par son boss (Iñigo Munster), elle offre un échantillon probant de la vivacité de la musique de Spanish Harlem à la fin des sixties. Vous pouvez aussi consulter l’excellent article de Jonathan Goldman, The Rise of a Salsa Empire and the Decline of Boogaloo, certainement le texte le mieux documenté sur le sujet sur la toile, ainsi que la playlist du Guardian, complémentaire de celle ci-dessous.

Deux compilations consacrées au Boogaloo new-yorkais sortent particulièrement du lot. Latin Soul – New York Barrio Grooves 1966-1972 compilé par James Maycock et publié par le label anglais Nascente en 2003 est peut être la compilation la plus accessible et pédagogique sur le sujet. Nous y retrouvons nombre d’artistes majeurs du genre comme Joe Bataan et Pete Rodriguez. La compilation Explosivos (2005) offre un excellent complément. Editée par l’excellente maison de disques Vampisoul et sélectionnée par son boss (Iñigo Munster), elle offre un échantillon probant de la vivacité de la musique de Spanish Harlem à la fin des sixties. Vous pouvez aussi consulter l’excellent article de Jonathan Goldman, The Rise of a Salsa Empire and the Decline of Boogaloo, certainement le texte le mieux documenté sur le sujet sur la toile, ainsi que la playlist du Guardian, complémentaire de celle ci-dessous.

Dance to the Music #5 : Boogaloo, la playlist

01. Joe Bataan, Gypsy Woman (1967)

Gypsy Woman de Joe Bataan est un classique. Publié en 1967 par Fania, la chanson est une reprise des Impressions. Si le morceau original de 1961 oscillait entre doo wop et sweet soul (grâce au merveilleux falsetto de Curtis Mayfield), le chanteur afro-philippin dynamite la chanson dans un déluge de percussions et une énergie contagieuse.

02. Pete Rodriguez, I like it like that (1967)

Sorti la même année que Gypsy Woman sur Alegre, I like it like that détonne par sa frénésie. Percussions, basse profonde et riff de piano obsédant sont quelques-uns des ingrédients de cette chanson si typique du Boogaloo par son texte festif en anglais et sa simplicité.

03. The Harvey Averne Dozen, Never Learned To Dance (1969)

Joe Bataan ne fut pas le seul musicien Boogaloo à ne pas être d’origine hispanique (porto-ricaine, cubaine). Harvey Averne, de parents juifs publie un unique album en 1969 pour la Fania. Never Learned To Dance synthétise à bien des égards le pont entre musique soul et latine réalisé par le Boogaloo : l’introduction évoque en effet Tighten Up d’Archie Bells and the Drells sorti un an plus tôt, mais les percussions et les cuivres amènent clairement la composition quelque part dans les Caraïbes. Après quelques albums dans les sixties pour Fania ou Atlantic, le musicien devient producteur et arrangeur de Salsa dans les années soixante dix, notamment pour Eddie Palmieri.

04. Tito Puente, Hit the Bongo (1970)

Tito Puente est souvent surnommé El Rey Del Timbal. Né à New York et d’origine Porto Ricaine, il signe ses premiers albums en tant que leader dès les années cinquante sur Tico. En 1963, il compose sa chanson la plus connue, Oye Como Va. Comme de nombreux musiciens hispaniques plus âgés, il s’essaie aussi au Boogaloo / Latin Soul avec la fantastique Hit the Bongo en 1970.

05. Ray Barretto, Together (1969)

Le joueur de congas est l’auteur de nombreux classiques boogaloo tels que Soul Drummers, Hard Hands ou la fantastique Together. Nous lui devons aussi bien sûr la géniale El Watusi en 1963. Le musicien new-yorkais en plus de sa propre carrière solo a aussi été un sideman recherché, jouant auprès d’Herbie Mann, Dizzy Gillespie, Yusef Lateef, Wes Montgomery, Jack McDuff ou encore Weather Report. Cela ne doit pas faire oublier la qualité de sa propre production comme la dévastatrice Together, une démonstration de groove irrésistible publié en 1969 sur Fania.

06. TNT Band / Boys, Musica Del Alma (1969)

Groupe fondé par les musiciens Tony Rojas (né à Porto Rico) et Tito Ramos (d’origine Vénézuélienne), les TNT Boys enregistrent quatre albums dans les années soixante pour Cotique, puis un cinquième une dizaine d’années plus tard pour Disco International. Comme Never Leanerd To Dance, Musica Del Alma réinterprète Tighten Up d’Archie Bell & the Drells à la sauce Latin Soul s’inspirant cette fois particulièrement du motif de guitare.

07. Bobby Valentin, Keep The Faith (1968)

Bobby Valentin, né à Porto Rico en 1941, commence à enregistrer pour Fania en 1965. En 1968, il publie l’album Let’s Turn On, qui contient la merveilleuse Keep The Faith, un slogan universel à bien des égards. Dans les seventies il monte son propre label, Bronco.

08. El Gran Combo, Chua Chua Boogaloo (1967)

Un groupe en provenance directe de Porto Rico et très populaire en Amérique Latine qui démarre en 1962 et enregistre plusieurs disques de Boogaloo à la fin des années soixante : Boogaloos con El Gran Combo, Tu Quierias Boogaloo? Toma Boogaloo! (les deux en 1967 pour Gema). Chua Chua Boogaloo, extraite de Boogaloos Con El Gran Combo, a également été publiée en single, le tempo modéré permettant d’apprécier pleinement la ligne de basse et les glorieux cuivres.

09. Joe Cuba, Sextet Bang Bang (1966)

Bang Bang est peut être l’un des tubes majeurs du genre et l’un des catalyseurs de la fièvre Boogaloo à partir de 1966. Publié par Tico, le morceau du Porto-Ricain est une vraie recette du genre : des claps, une ambiance festive survoltée, un texte minimaliste mélangeant anglais et espagnol, du groove à balle, un piano entêtant et une orgie de congas et autres claves. Sa chanson El Pito (i’ll never back to Georgia), malgré son air entraînant, parle du racisme que le musicien Joe Cuba a du affronter en jouant là-bas.

10. Joey Pastrana & His Orchestra, Afro Azul (1968)

Afro Azul, extrait de l’album Hot Pastrana (1968, Cotique) est une merveille signée du musicien porto-ricain Joey Pastrana, chanteur et percussionniste (timbales). Il publie une demie-douzaine d’albums entre 1967 et 1970, soit au zénith du genre, avec un reste de carrière plus calme.