Cette stèle noire découpe l’air – ou plutôt – elle ressemble à une nuit entourée de flammes. Contraste, beauté du contraste, que l’on retrouve ailleurs entre quelques tombes, lorsque se pavanent, quelques coquelicots. Le rouge et le noir scintillant entre tout ce gris, ce vermoulu, ce bronze et le vert terrible de la végétation, laissée là, totalement libre. C’est un chaos adorable où repose Gabriel “Gabi” Abudraham. Un coin du cimetière juif de Berlin, comme ultime refuge, pour ce natif de Bet She’An.

Ce voyageur repose dans une terre longtemps ennemie, comme perdu et insolent, bataillant sous terre ses multiples colères, quelques rancunes et autres vacarmes illuminés. Le sol vibre encore de la rage de Gabriel. Enfant, il jouait avec son ombre entre les dallages ocres du théâtre romain de Bet She’An, le sel se déposant sur les pierres, sel de larmes ou du désert? Quelle différence…. De la ville, il gardera en mémoire les murs constellés d’impact de balles, les constructions poussant, ici et là, sur des lieux de furies et de destruction. La radio passe du Elvis, les jeunes militaires grillent quelques clopes sous un soleil sans pitié, les armes brillent à la lumière. Certains soldats sont des jeunes femmes et parfois une lourde mèche de cheveux roux ou noirs glisse un peu du casque. Gabriel rêve devant ce spectacle orné de confusions. Son adolescence est bercée de musiques diverses – Jo Amar, Salim Halali, la princesse Oum Kalthoum mais aussi Marc Bolan et le glam, Elvis et les Smiths. Plus tard, Joy Division. Pedigree hétéroclite, patiemment écouté, avec tous les nerfs sortis de la jeunesse. Plus tard, celui qui se nommera Charlie Megira, donnera sa propre lecture de The Cure, un peu comme Antonio Luque l’a fait avec son Sr Chinarro.

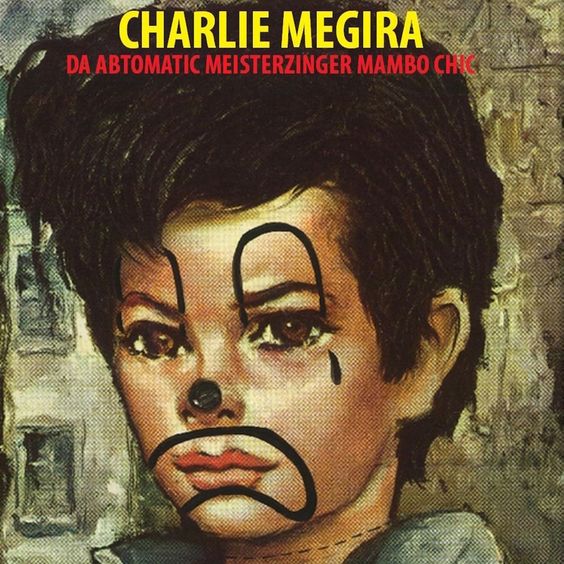

Lectures décalées et ferventes, rendant à leur musique une touchante et brûlante dévotion. Charlie est un prénom choisi pour sa symbolique belliqueuse – cela provient des multiples visions d’Apocalypse Now, film fétiche de Gabriel – car il désignait l’adversaire vietnamien pour l’armée américaine. Megira est un patronyme déterré du côté de la branche maternelle, ainsi le sentimentalisme du nom se love à l’agressivité du prénom – Gabriel a toujours imaginé sa vie ainsi : faire rejoindre les paradoxes. Des heures passées à tisser un violent besoin de douceur, une représentation théâtrale du moi, à la manière de The Cramps – voilà, les sanguines de Charlie Megira. Après quelques semaines à apprendre à jouer de la guitare, il se porte sur scène avec un groupe nommé – The Shnek. Lors de cette première apparition scénique, Charlie termine le visage en sang après avoir rencontré des tessons de bière de trop près, au sol. Il ressemble à un Jim Jarmusch aux cheveux noir de jais. La pâleur de sa peau fait ressortir, plus qu’il ne faut, la noirceur de ses yeux. Il a un charisme de perdant magnifique ou l’aura vénéneux de ce genre de fou aérien que l’on croise chez David Lynch. Ma première écoute de Charlie Megira, après une insomnie royale, c’est avec Da Automatic Meisterzinger Mambo Chic, un disque étrange où le mambo est susurré en hébreux, où les notes pleines de réverbération mélancolique, font échos à de lointains orages.

Disque d’un homme tourmenté, menant ses arpèges sur les altitudes de ses déceptions. Il y a une forme de pureté dans la musique de Megira, celle constatée par un homme trahi, trahi par la réalité. Réalité de son quotidien en Israël, de ces pauvres citoyens habitués à demeurer sur un lieu, orgueilleux de leurs habitudes et lui, nomade par nature, il les déteste, avec passion. Megira s’en va, voyage. Il ressasse inlassablement tout le répertoire de Roy Orbison – ce génie de la chanson d’amour – et rencontre un jour la frange blonde et adorée de Michal Kahan. Coup de foudre qui donnera un disque sublime, tout en mosaïque façon Joy Division, résultat des éclats d’une tristesse : Charlie Megira and The Hefker Girl. Les mélodies sont comme congelées, hautaines et parodiant les meilleurs instants de la Cold Wave. C’est aussi une proposition étrange dans l’univers musical de Megira, plutôt constitué par les standards rocks, le glam ou la musique surf. Plus tard encore, il donnera une lecture du rock, digne d’un Robert Smith, le temps d’un Dunkel Party. Esprit révolté et libre, il oscillera ainsi entre de multiples registres musicaux – mais il demeure, toujours, cette grâce, cette candeur dans sa musique. La « carrière » de pareil être n’a, bien sûr, jamais réellement existé. Une « carrière » économiquement nulle, totalement inaperçue – en somme que de grandes qualités… Charlie Megira terminera pendu, au-dessus de ses guitares, emportant ses secrets. Sur sa tombe, comme épitaphe : « A sun shining backwards ». Le goût du paradoxe, toujours…

Disque d’un homme tourmenté, menant ses arpèges sur les altitudes de ses déceptions. Il y a une forme de pureté dans la musique de Megira, celle constatée par un homme trahi, trahi par la réalité. Réalité de son quotidien en Israël, de ces pauvres citoyens habitués à demeurer sur un lieu, orgueilleux de leurs habitudes et lui, nomade par nature, il les déteste, avec passion. Megira s’en va, voyage. Il ressasse inlassablement tout le répertoire de Roy Orbison – ce génie de la chanson d’amour – et rencontre un jour la frange blonde et adorée de Michal Kahan. Coup de foudre qui donnera un disque sublime, tout en mosaïque façon Joy Division, résultat des éclats d’une tristesse : Charlie Megira and The Hefker Girl. Les mélodies sont comme congelées, hautaines et parodiant les meilleurs instants de la Cold Wave. C’est aussi une proposition étrange dans l’univers musical de Megira, plutôt constitué par les standards rocks, le glam ou la musique surf. Plus tard encore, il donnera une lecture du rock, digne d’un Robert Smith, le temps d’un Dunkel Party. Esprit révolté et libre, il oscillera ainsi entre de multiples registres musicaux – mais il demeure, toujours, cette grâce, cette candeur dans sa musique. La « carrière » de pareil être n’a, bien sûr, jamais réellement existé. Une « carrière » économiquement nulle, totalement inaperçue – en somme que de grandes qualités… Charlie Megira terminera pendu, au-dessus de ses guitares, emportant ses secrets. Sur sa tombe, comme épitaphe : « A sun shining backwards ». Le goût du paradoxe, toujours…