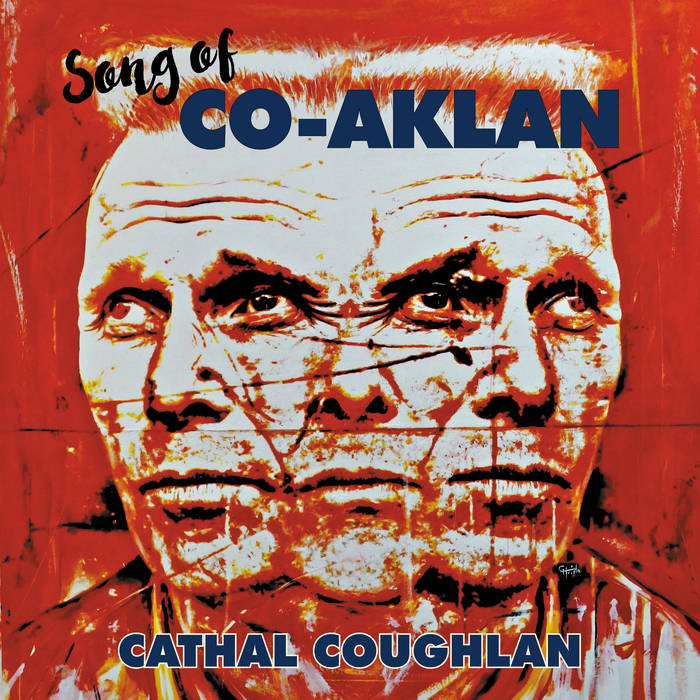

A l’échelle de notre petit monde, c’est un événement qu’il convient donc de célébrer avec la considération qu’il mérite. Demeuré presque entièrement silencieux depuis dix ans, Cathal Coughlan renoue enfin le fil d’un discours musical original et cohérent, trop longtemps interrompu. Song Of Co-Aklan (Dimple Discs) confirme brillamment les dons uniques de l’ancien leader de Microdisney et The Fatima Mansions. On y retrouve cette pop à deux visages, entre rage lyrique à peine contenue et compositions mélancoliques immédiatement mémorables. Ce talent singulier, c’est l’un de ses collaborateurs et amis – François Ribac – qui a accepté d’en retracer quelques-uns des contours. Avant que le principal intéressé ne consente lui-même à un petit moment d’introspection partagée pour une interview plus classique.

Qu’est-ce qui t’a poussé à enregistrer et publier ce nouvel album après presque dix ans ?

Qu’est-ce qui t’a poussé à enregistrer et publier ce nouvel album après presque dix ans ?

L’envie a commencé à me trotter dans la tête à partir de 2016 environ. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à travailler sur ces chansons – même si certaines ébauches sont encore un peu plus anciennes. Je ne me suis jamais vraiment arrêté d’écrire ni de composer, même si ce n’est pas de manière très intensive. Mais ce n’est qu’en 2016 que j’ai pris conscience que j’étais sans doute en devant un ensemble assez cohérent, et qui pourrait aboutir à un album pour peu que je m’en donne vraiment la peine. J’étais motivé à l’idée de travailler sur un projet qui me permettrait d’aborder, d’un point de vue musical, des choses que je n’avais pas encore traitées, ou en tous cas pas en m’y appliquant suffisamment. C’était un peu comme un défi.

D’où venait, plus précisément, ce goût d’inachevé ?

Cela faisait très longtemps que je n’avais pas travaillé sur un album qui engage un tel travail de production. La plupart des albums que j’ai enregistrés depuis 2002 avaient souvent un aspect presque documentaire – en ce sens qu’ils avaient plutôt pour fonction de saisir dans l’instant des formations et des titres essentiellement conçus pour la scène. J’avais envie de m’éloigner un peu de tout cela. Et puis, je voulais aussi accorder davantage de place à ma vieille obsession pour la dimension mélancolique des chansons pop classiques. Je réécoute beaucoup de Northern Soul, ces derniers temps. Et plus particulièrement des titres comme I’m On My Way de Dean Parrish ou même The Night de Frankie Valli And The Four Seasons.

J’ai eu envie de travailler un peu dans cette même veine, en un sens : même si ce sont des enregistrements très produits, il demeure quelque chose de très sincère et de très touchant au cœur de ces chansons. Quelque chose de précieux et d’authentique qu’on ne retrouve pas toujours sur des disques pourtant bien plus dépouillés et supposément bruts ou spontanés. J’entends souvent davantage de préméditation ou de calcul dans ce qu’on appelle parfois l’outsider music. Même chez des artistes que j’apprécie pourtant. Il y a des intentions très clairement perceptibles et réfléchies dans un album de Bill Callahan par exemple, même si c’est un très bon album. Chez Frankie Valli, les textes ont beau relever de formules très stéréotypées, les voix être très propres et professionnelles, mais il y a une profondeur mystérieuse nichée au cœur de la production. C’est ce que j’avais envie de rechercher cette fois-ci. Tout en y associant des éléments qui proviennent de l’autre extrémité du spectre de mes goûts. Depuis mon adolescence, j’ai toujours adoré Henry Cow, John Greaves ou Peter Blegvad. Les adaptations de Verlaine que Greaves a réalisées récemment – Verlaine Gisant en 2015, ndlr – m’ont énormément influencé. C’est ce qui m’a poussé à composer des titres comme My Child Is Alive ! ou Crow Mother.

Cela donne un album très diversifié donc.

C’est vrai. Avec ces collisions entre les styles, j’avais aussi en tête d’essayer de reproduire à ma modeste échelle un peu de ce que je percevais du chaos de l’époque. C’est évidemment une période au cours de laquelle j’ai été frappé par l’intensité de la confusion et des conflits qui règnent autour de nous.

Pendant la décennie précédente, quelle a été la place de la musique dans ta vie ? Est-ce que tu t’efforces de maintenir une certaine forme de discipline ?

Pas tellement pour l’écriture. La seule discipline que je suis obligée de m’imposer concerne ma voix. Tout au long des années 2010, J’ai participé comme interprète à plusieurs projets impliquant des artistes très différents les uns des autres. Ce sont des configurations très particulières pour ce genre de spectacles : tu arrives sur scène et tu dois chanter tout de suite. Il n’y a pas le temps de se mettre dans le rythme et, en général, pas énormément de répétitions. Cela m’a obligé à m’occuper de ma voix plus sérieusement que je ne l’aurais sans doute fait autrement. J’ai même dû apprendre à chanter en allemand pour interpréter du Mahler ou du Brecht en 2019. Chaque répertoire nécessite une préparation spécifique pour que je puisse y adapter ma voix, sans pour autant maîtriser des techniques du Classique. Cela représente un temps de travail très considérable et assez laborieux. Malheureusement, en vieillissant, j’ai pris conscience de la nécessité du travail. Je regrette même de ne pas m’en être aperçu plus tôt. (Sourire)

J’ai été, une fois de plus, très marqué par le caractère visuel et très évocateur des textes du nouvel album. Les animaux y sont souvent présents – dans les titres des chansons, mais pas uniquement. Quelle est leur fonction ?

Oui, j’étais conscient de cela en travaillant sur l’album, même si cela ne résulte pas d’une décision préméditée. Pour The Lobster’s Dream, je crois que j’ai essayé simplement de trouver l’animal le plus incongru pour entamer une traversée du désert. Passed-out Dog est une métaphore d’une catastrophe imminente qu’annonce la perte de conscience d’un animal sans défense. Les animaux peuvent apparaître à la fois comme les victimes ou les ultimes survivants en cas d’apocalypse humaine, comme les chevaux sur certains champs de bataille de la Première Guerre Mondiale ou les animaux sauvages décimés dans certains conflits armés en Afrique. J’imagine que cela fait partie des raisons pour lesquelles ils me sont venus à l’esprit : ils constituent souvent de bons indicateurs de cruautés à plus grande échelle.

Ces éléments visuels sont souvent juxtaposés comme les différents fragments d’un collage. Est-ce que cela fait partie de tes techniques d’écriture ?

Oui, de plus en plus. C’est un moyen que j’utilise pour tenter d’accéder à mon inconscient. Cela me permet de gagner du temps aussi : même si ma première idée n’est pas forcément la meilleure, c’est toujours celle que je n’arrive pas à oublier. J’ai tendance à perdre assez vite l’intérêt pour un texte si je suis obligé de le retravailler trop longtemps. J’ai donc besoin de m’appuyer sur des procédés d’écriture qui me permettent d’atteindre rapidement l’essentiel et ce type d’associations libres ou de rapprochement entre des bouts de textes différents en font partie. Ce ne sont pas vraiment de collages au sens littéral du terme ou à la William Burroughs : je n’envoie pas tous les fragments en l’air en les laissant retomber au hasard. Une bonne chanson doit rester dense : il n’y a pas deux cents pages où il est possible d’enfouir quelques pépites de clairvoyance psychologique. Ceci dit, cette pratique du collage spontané n’exclut pas d’autres formes d’écriture plus linéaires, quand le besoin s’en fait sentir.

La première partie de l’album est plus sombre et plus violente alors que les titres les plus pop, comme The Knockout Artist, sont placés à la fin. Pourquoi ?

J’ai beaucoup hésité sur ce point. Dès le début, je savais que Unreal Time serait la dernière chanson de l’album mais je n’étais pas sûr du meilleur chemin à emprunter pour parvenir jusqu’à ce terme. Je crois que, finalement, il y a une sorte de résolution apaisée qui apparaît à la fin de l’album. Ce n’est pas forcément une conclusion très heureuse, mais, au moins c’est un point d’arrivée à peu près stable.

Tu disais avoir été influencé par l’état du monde ces dernières années : comment cela transparait-il dans ton écriture ?

Je m’efforce de me tenir au courant de certains points d’actualité. Mais la narration au présent tend à obscurcir notre compréhension. Depuis quelques années déjà, j’ai tendance à m’intéresser davantage à l’histoire et de comprendre ce qui a fait que nous en sommes arrivés à la situation que nous connaissons aujourd’hui. Par exemple, je me suis penché ces derniers temps sur l’histoire contemporaine de la Russie dans les années 1990, au moment où une grande partie la population s’est vu paupérisée par les traitements de choc des politiques économiques. C’est ce qui a constitué le fondement du populisme qui s’est répandu ensuite en Europe de l’Est et dans le reste du monde. Ce qui m’intéresse, c’est de suivre ces fils jusqu’à leur origine. La chute de l’empire ottoman et ses conséquences sur la situation au Moyen-Orient. 1945, bien sûr. Je reste assez fasciné par 1945. Tous ces points nodaux de l’histoire sont captivants : ce sont des moments d’incertitude et d’ambiguïtés où se joue tout ce qui détermine ensuite notre vie quotidienne dans ses dimensions les plus concrètes. C’est comme si on suivait un câble électrique posé le long du sol pour découvrir les rares endroits où le plastique a été arraché et le métal découvert. C’est ce qu’on perd dans le récit journalistique de l’actualité : il n’y a pas le temps d’être subtil et ce sont les subtilités qui me semblent de plus en plus essentielles.

Ces références historiques resurgissent, par exemple, dans l’évocation de Pétain, de Sigmaringen ou encore d’Hitler.

En tant qu’européens, nous avons été amenés à penser que nous avons collectivement expié les crimes de nos ancêtres. C’est sans doute vrai, en partie, mais nous ne pouvons pas pour autant nous dédouaner complètement de notre passé et de ses conséquences. C’est trop facile de considérer que nous avons toujours été du côté des anges. C’est malheureusement un point de vue qui a tendance à se répandre, parfois, dans mon propre pays, l’Irlande. Poussé dans sa version extrême, cela conduit certains à considérer que nous avons autant souffert de l’Impérialisme que l’Afrique ou que l’Inde, ce qui est faux au regard des travaux historiques. Il me semble préférable de conserver une certaine mesure et une certaine humilité.

A cet égard, était-il plus facile pour toi d’exprimer une forme de colère dans un contexte – les années 1980 – où les figures du mal étaient davantage incarnées et les lignes de clivage politiques sans doute plus claires ? Je pense au titre de la première compilation de Microdisney – We Hate You South African Bastards (1984) – ou à Blues For Ceaucescu (1990) de The Fatima Mansions. Aujourd’hui, même Trump n’est plus vraiment un punching-ball intéressant.

Non, je suis d’accord. Il n’y a rien de positif à dire à son sujet mais il est sans doute davantage un symptôme de nos problèmes qu’une entité à part entière. Je pense qu’il s’agissait surtout d’une forme d’affirmation juvénile d’une certaine virilité : à l’époque, je croyais sans doute qu’il était important de livrer des combats. Et dans les combats, les lignes d’opposition doivent être tracées de façon nettes, presque manichéennes, en noir et blanc. C’est une banalité mais c’est vrai qu’en progressant dans l’existence, on finit par comprendre que tout cela est sans doute plus complexe.

Luke Haines joue sur plusieurs titres de l’album. De quand date votre rencontre ?

Nous nous sommes rencontrés il y a une dizaine d’années environ, un peu avant de travailler ensemble sur The North Sea Scrolls (2012). Je me souviens très bien de notre première conversation : nous avons parlé de David Crosby. Même si nous aimons bien tous les deux certaines de ses chansons, nous trouvions tous les deux qu’il était devenu un personnage profondément ridicule. Nous sommes tous les deux obsédés par le même genre de scandales : les gangsters, les magouilles politico-crapuleuses en Angleterre ou en Irlande. J’ai énormément de respect pour Luke en tant que parolier. Et je ne dis pas seulement ça parce que je le connais. Je crois que je le dirais plus souvent si je ne le connaissais pas, en fait. Je suis un grand fan. Et nous nous faisons mutuellement rire très souvent, ce qui est précieux dans une vie.

Un autre point commun, je suppose, est votre admiration commune pour The Go-Betweens.

J’ai fait connaissance avec Robert et Grant quand je suis arrivé à Londres. Mais avant, j’étais déjà très fan de Before Hollywood (1983). Quand nous avons débarqué à Londres avec Microdisney, c’était un peu les adultes, les grands frères, les modèles. Il y avait quelques autres groupes que nous admirions comme Wire ou Throbbing Gristle. La différence, c’est que The Go-Betweens étaient plus faciles à approcher et plus accessibles en tant qu’êtres humains. Nous avions le même tourneur, le même label. Et sutout, c’était des gens très intéressants, très hauts en couleurs, très cultivés. J’étais très impressionné par leur originalité et leur intégrité absolue sur le plan musical. Certaines des chansons de Grant, notamment, avaient tout de l’évidence pop mais ils n’hésitaient jamais à y glisser des éléments plus étranges ou plus complexes. Ça pouvait être la manière dont Lindy jouait de la batterie ou un solo de guitare de Robert, mais il y avait toujours quelque chose d’imprévisible et de déstabilisant. Même leurs faces B étaient géniales. Il y avait toute cette communauté d’expatriés australiens exilés à Londres à l’époque – The Triffids, The Birthday Party– et ils étaient souvent bien plus sympathiques et accessibles que les groupes anglais. Nous avions ce point commun : nous étions tous des étrangers au Royaume-Uni et nos illusions étaient en train de se briser sous nos yeux, plus ou moins vite.

Tous ces groupes que tu cites, même s’ils étaient très différents les uns des autres, avaient en commun une certaine forme de rupture avec les racines originelles du rock et blues. S’agissait-il d’un écart délibéré ?

En partie, oui. Ce qui est sûr, c’est que nous partagions un désir commun d’inventer des formes musicales nouvelles et originales plutôt que de nous engager sur la voie de l’appropriation culturelle, si tant est que nous ayons eu la maturité intellectuelle pour nous en apercevoir. Pour Microdisney, c’est un mélange de plusieurs facteurs : nous avions nos racines irlandaises mélangées avec un sens un peu punk de la provocation. De temps en temps, nous jouions certaines chansons juste pour emmerder les gens. Nous avions tendance à considérer que certains des groupes catalogués indie-pop étaient un peu trop insipides. Mais tu as raison : en un sens, c’était donc le début d’une musique sans vraies racines, ce qui peut apparaître, rétrospectivement, comme une très mauvaise idée. C’est très difficile d’inventer une manière totalement nouvelle de transmettre un choc émotionnel par la musique. C’est bien la raison pour laquelle toutes ces formes comme le blues, le folk, la country ont survécu : elles sont en mesure de provoquer ce choc et d’accéder au cœur, même si c’est parfois de manière artificielle, stéréotypée ou insincère. C’est très difficile d’innover radicalement en la matière. Cela prend parfois des années et il faut sans doute renoncer à toute prétention naïve à la pureté absolue. Les influences ne sont pas un problème tant qu’il ne s’agit pas de plagier. C’est ma conclusion provisoire en tous cas.