Le monde de l’art est injuste. Quand tant de musiciens besogneux peinent à accoucher d’une seule chanson valable dans toute leur carrière, d’autres, insolemment doués, publient régulièrement des disques entiers de classiques instantanés, sans même avoir l’air de se forcer. C’est le cas d’Adam Green. Avec Engine of Paradise, son dernier album tout de grâce et de légèreté, le New-Yorkais confirme une fois de plus son appartenance au club très fermé des authentiques songwriters.

Le monde de l’art est injuste. Quand tant de musiciens besogneux peinent à accoucher d’une seule chanson valable dans toute leur carrière, d’autres, insolemment doués, publient régulièrement des disques entiers de classiques instantanés, sans même avoir l’air de se forcer. C’est le cas d’Adam Green. Avec Engine of Paradise, son dernier album tout de grâce et de légèreté, le New-Yorkais confirme une fois de plus son appartenance au club très fermé des authentiques songwriters.

Si les cultissimes Moldy Peaches, son premier groupe, ont été les porte-étendards de l’antifolk, genre emblématique d’une certaine époque, Adam Green est plus difficilement classable dans une catégorie définie. Il suit sa propre voie, en dehors des modes et des tendances. Il fait partie de ces artistes « inactuels » dont la personnalité et l’univers s’avèrent assez singuliers pour ne pas avoir besoin de se fondre dans un moule préexistant.

Quoi qu’il en soit, on retrouve sur Engine of Paradise l’esprit de Friends of Mine (2003), mais plus encore celui de Minor Love (2009), tant par l’esthétique particulièrement soignée de la production que par ses accents délicieusement rétro, qui rappellent par certains côtés l’univers sonore de Lee Hazlewood ou celui du Gainsbourg des années soixante. Adam Green déploie à nouveau ici son génie mélodique, sublimé par des arrangements de cordes élégants et délicats, ainsi qu’une interprétation vocale ligne claire des plus distinguées. On se réjouit aussi particulièrement de la qualité du basse-batterie « melodyneslonesque », du son chaleureux du disque et de l’équilibre du mixage qui donne toute sa place à la voix profonde d’Adam Green.

Pour l’anecdote, Adam Green raconte dans une interview donnée récemment au NME que le studio dans lequel il a enregistré Engine of Paradise est, au niveau du matériel, une sorte de réplique de celui dans lequel Gainsbourg a pondu La Ballade de Melody Nelson. On ne s’étonne donc pas de retrouver des affinités soniques entre son disque et celui de l’homme à tête de chou.

On apprécie aussi dans ce disque cette désinvolture avec laquelle Adam Green interprète habituellement ses chansons, rehaussée d’une dose de surréalisme dans les paroles et quelques pointes d’humour saugrenu dont il a le secret. Après tout, n’avait-il pas un jour déclaré vouloir être le « Woody Allen de la pop » ? On trouve néanmoins aussi dans plusieurs titres inspirés un lyrisme toujours juste, qui ne verse jamais dans le too much, et sait émouvoir avec finesse.

Comme le très bon Splash (2010) de Jeremy Jay (on vous a parlé de lui hier ici), Engine of Paradise ne dure qu’une vingtaine de minutes. D’aucuns pourraient crier à la paresse. Pour ma part, j’y vois au contraire un signe de qualité. Bien des artistes délayent de poussifs ersatz de chansons au-delà de 3 minutes pour cacher la misère alors que, lorsqu’on tient un titre pop vraiment convaincant, tout peut être dit en deux minutes.

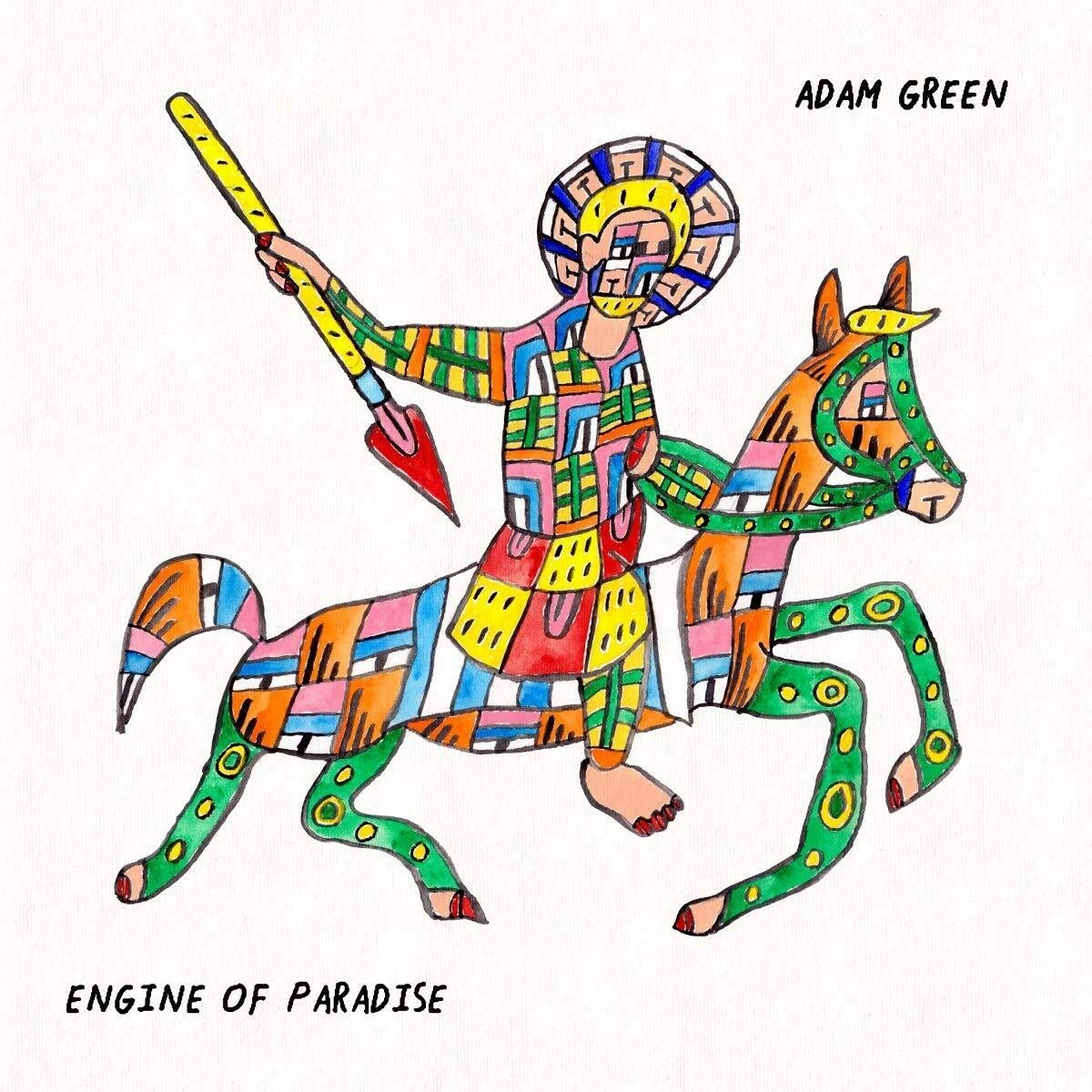

Notons qu’en parallèle de cet album, Adam Green a réalisé War and Paradise, bande dessinée assez loufoque, à lire gratuitement sur le Net. Sans qu’il y ait une connexion directe entre le disque et la BD, ils partagent néanmoins une sorte d’esprit commun. On connaît d’ailleurs l’intérêt porté aux arts graphiques par Adam Green depuis la sortie de son film-album Adam Green’s Aladdin, fruit d’une sorte de fantasme d’art total, réalisé avec des moyens artisanaux, qu’il a également mis en ligne intégralement sur Youtube. On retrouve d’ailleurs cette même poésie naïve et enfantine dans l’excellent clip de Freeze My Love, dans lequel apparaissent femme et enfant en train de peindre les décors sur le plateau.