Ce doit être l’âge. Cela fait quelque temps déjà que j’essaye de me rappeler de certaines premières fois. Pas de toutes non, juste certaines. De ces premières fois où j’ai entendu une chanson ou un album qui m’ont marqué – marqué à un point tel qu’ils n’ont jamais vraiment disparu de mon quotidien, même sans les avoir écoutés pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Plusieurs années. L’autre soir justement, répondant aux questions de Pierre Andrieu au sujet de The Cure – après son grand œuvre sur Jean-Louis Murat, Les Jours Du Jaguar, il a décidé de décortiquer le parcours emprunté par Robert Smith et ses troupes – et de mon rapport à ce groupe irrémédiablement lié à l’adolescence, je cherchais à me rappeler de ma première écoute de l’album Pornography, ou de certaines de ses chansons : un morceau passé par Bernard Lenoir lors de Feedback ? La version live de The Figurehead diffusée à la télévision un samedi de presque printemps 1982 dans Megahertz, l’émission géniale mais trop éphémère d’Alain Maneval – émission où l’on se souvient avoir vu en quelques mois des reportages sur Killing Joke, The Jam, Siouxsie & The Banshees, The Associates et sur le plateau, les débuts d’Indochine, de Polyponic Size ou de Nini Raviolette ? Peut-être sur une cassette enregistrée par un copain de la Résidence ou un samedi après-midi dans la chambre de Thierry, de deux ans notre ainé et qui était au fait de pas mal de sorties et de concerts ? Je ne retrouverai sans doute jamais la réponse et qu’importe d’ailleurs…

Ce doit être l’âge. Cela fait quelque temps déjà que j’essaye de me rappeler de certaines premières fois. Pas de toutes non, juste certaines. De ces premières fois où j’ai entendu une chanson ou un album qui m’ont marqué – marqué à un point tel qu’ils n’ont jamais vraiment disparu de mon quotidien, même sans les avoir écoutés pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Plusieurs années. L’autre soir justement, répondant aux questions de Pierre Andrieu au sujet de The Cure – après son grand œuvre sur Jean-Louis Murat, Les Jours Du Jaguar, il a décidé de décortiquer le parcours emprunté par Robert Smith et ses troupes – et de mon rapport à ce groupe irrémédiablement lié à l’adolescence, je cherchais à me rappeler de ma première écoute de l’album Pornography, ou de certaines de ses chansons : un morceau passé par Bernard Lenoir lors de Feedback ? La version live de The Figurehead diffusée à la télévision un samedi de presque printemps 1982 dans Megahertz, l’émission géniale mais trop éphémère d’Alain Maneval – émission où l’on se souvient avoir vu en quelques mois des reportages sur Killing Joke, The Jam, Siouxsie & The Banshees, The Associates et sur le plateau, les débuts d’Indochine, de Polyponic Size ou de Nini Raviolette ? Peut-être sur une cassette enregistrée par un copain de la Résidence ou un samedi après-midi dans la chambre de Thierry, de deux ans notre ainé et qui était au fait de pas mal de sorties et de concerts ? Je ne retrouverai sans doute jamais la réponse et qu’importe d’ailleurs…

Et puis, 1982 justement. On a tout juste 15 ans, il y a pas mal de premiers émois, de découvertes, une culture musicale (je n’ai pas d’autres termes) qui se tisse depuis quelque temps dans le désordre le plus absolu. Il y a les chansons du vrai faux hit parade d’Europe 1, la découverte de Feedback donc, les premiers rendez-vous avec Les Enfants du Rock, l’apparition de Megahertz, L’Écho des Bananes sur FR3, les radios libres qu’on capte plus ou moins bien sur la transistor à piles, la lecture des premiers articles dans les mensuels musicaux, l’émission dominicale sur RCV, la radio du coin – dont on ne peut pas deviner qu’elle est entre autres animée par un futur Inrockuptible. Alors, pas encore de snobisme possible même si l’on fait déjà des choix. On prend presque tout, quelques hits très populaires dont on saura plus tard que ce sont presque des œuvres d’art – Babooshka, Making Plans For Nigel, au hasard –, les groupes à succès, les comptines electro pop, des choses plus avant-gardistes chantées en français, en anglais (beaucoup), en espagnol. On tente de classer par analogie, trouver des noms en commun, un esthétisme qui fait sens, mais ce n’est pas toujours possible. Qu’importe, on aura toujours le temps de faire le tri, de répudier des morceaux, des groupes que bientôt le diktat du bon gout va laisser longtemps sur le bord de la touche – avant de prendre leur revanche dans une sorte de happy end hollywoodien et de tout est bien qui finit bien mélodique.

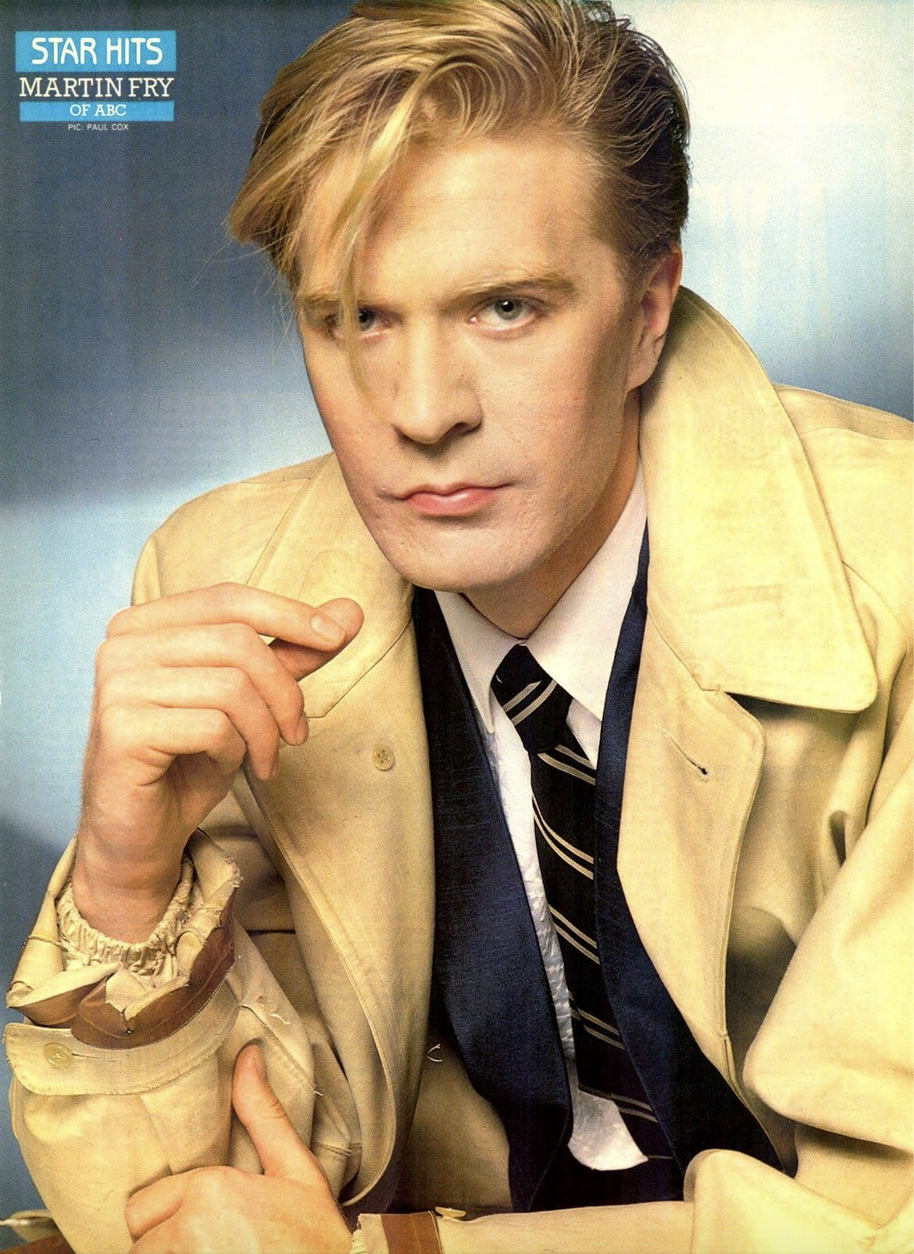

1982, donc. Une année dont on ne sortira pas tout à fait indemne. Il y a l’écoute de Pornography, la séparation de The Jam, il y a le drame de Séville, il y a la guerre des Malouines, la sortie de Thriller, les attentats de l’IRA en plein cœur de Londres. Il y a, comme les autres étés, l’été à Biarritz, les copains qu’on retrouve exactement au même endroit de la Grande Plage, les matchs de foot sur le sable dur, le bodysurf… La salle de jeu qui n’a pas survécu – à gauche de la montée vers Etche Ona, Pariès – adresse-historique et le Bookstore. Un espace immense, frais et sombre, avec des billards américains, des flippers et sans doute les premiers PacMan. Avec un juke-box. Cet été-là, parmi les choix qui reviennent sans cesse, il y a Kool & The Gang et Get Down On It, Kim Wilde et Kids In America, Imagination et Just An Illusion. ABC et The Look Of Love. On parle d’electro-funk – aucune idée d’où on est allé pêché le mot – mais on ne sait pas grand chose et on n’a même pas remarqué, la première fois qu’on a vu le clip aux Enfants du Rock (c’est juste une supposition), les clins d’œil appuyés à Mary Poppins. Non, on ne sait pas grand chose du groupe – sans doute même pas sa ville d’origine, Sheffield, pas encore “sex city” dans notre Panthéon personnel imaginaire même si déjà on écoute comme pas mal d’autres The Human League – version Don’t You Want Me plus que “Kraftwerk copule avec le Glitter Band” –, Heaven 17 et son excroissance BEF puis bientôt Cabaret Voltaire et Clock DVA alors qu’on va ignorer encore quelques années l’existence de Pulp. On ne sait rien en tout cas de la genèse d’ABC, né après que Martin Fry – Mancunien échoué un peu plus au nord – ait interviewé pour son fanzine Modern Drugs – au moins, les choses sont claires – le groupe Vice Versa qui lui propose de rejoindre l’aventure. La suite, dit-on, appartient à l’histoire. Quelques mois plus tard, au détour d’une tournée hollandaise, Fry dévoile ses qualités de chanteur, qui à vrai dire ne sont pas si surprenantes tant elles vont de paire avec la souplesse de sa mèche. Vice Versa ne tergiverse pas, change de nom pour celui d’ABC qui passe de cinq à quatre membres et surtout, comme nombre de ses contemporains, injecte beaucoup de pop et de paillettes dans son electro d’avant-garde. Voilà pour la genèse. À laquelle on ajoutera l’existence du propre label du groupe, Neutron Records – formé à l’époque de Vice Versa par Stephen Singleton et Mark White (et leur acolyte d’alors David Sydenham) –, et la mode néo-romantique que nombre de musiciens nés de la vague post-punk va épouser – aussi éphémère fut-elle – avec comme ambitions affichées de tutoyer deux de leurs référents absolus, Bowie et Roxy.

De ce dernier, un nombre assez incroyable de groupes a repris l’idée d’avoir un saxophoniste comme membre permanent – le saxophone est même à cette époque un instrument d’un cool assez dingue et pas mal de hits d’alors portent sa griffe. Et puis, même s’ils le pensent tout bas, la plupart des chanteurs se rêvent aussi Bryan à la place de Ferry, dandy cool absolu et artiste adoré du frère ainé – tant et si bien que le premier souvenir qu’on en ait, c’est son caméo dans la série française Petit Déjeuner Compris, où il devient l’amant de… Marie-Christine Barrault. Tout ça tombe bien pour ABC : la palette incroyablement riche de sa voix – du grave au presque falsetto – et sa mèche blonde d’une élégance à toute épreuve font de Martin Fry le prétendant le plus à même de ravir sa couronne à Ferry. La musique sera au diapason. Le groupe imagine une pop multicolore, entre soul philadelphienne – le tout premier single Tears Are Not Enough, entêtant et fiévreux – et electro futuriste. Entre Roxy et Chic, s’il fallait résumer. Pour la servir comme il se doit, Martin Fry décide de faire appel aux services de Trevor Horn, pour sa part bien décidé à devenir le Phil Spector de la génération MTV. Le mariage est parfait. L’ex-Buggles s’entoure d’une équipe de choc, avec l’arrangeuse et musicienne Anne Dudley, l’ingénieur du son Gary Langan et le magicien du Fairlight – un synthé échantillonneur qui fait la pluie et le beau temps dans les années 1980 – J. J. Jeczalik (ces quatre-là formeront un an plus tard le groupe The Art Of Noise, avec l’aide du journaliste théoricien Paul Morley – également à l’origine du label ZTT avec Horn –, mais c’est bien sûr une autre histoire).

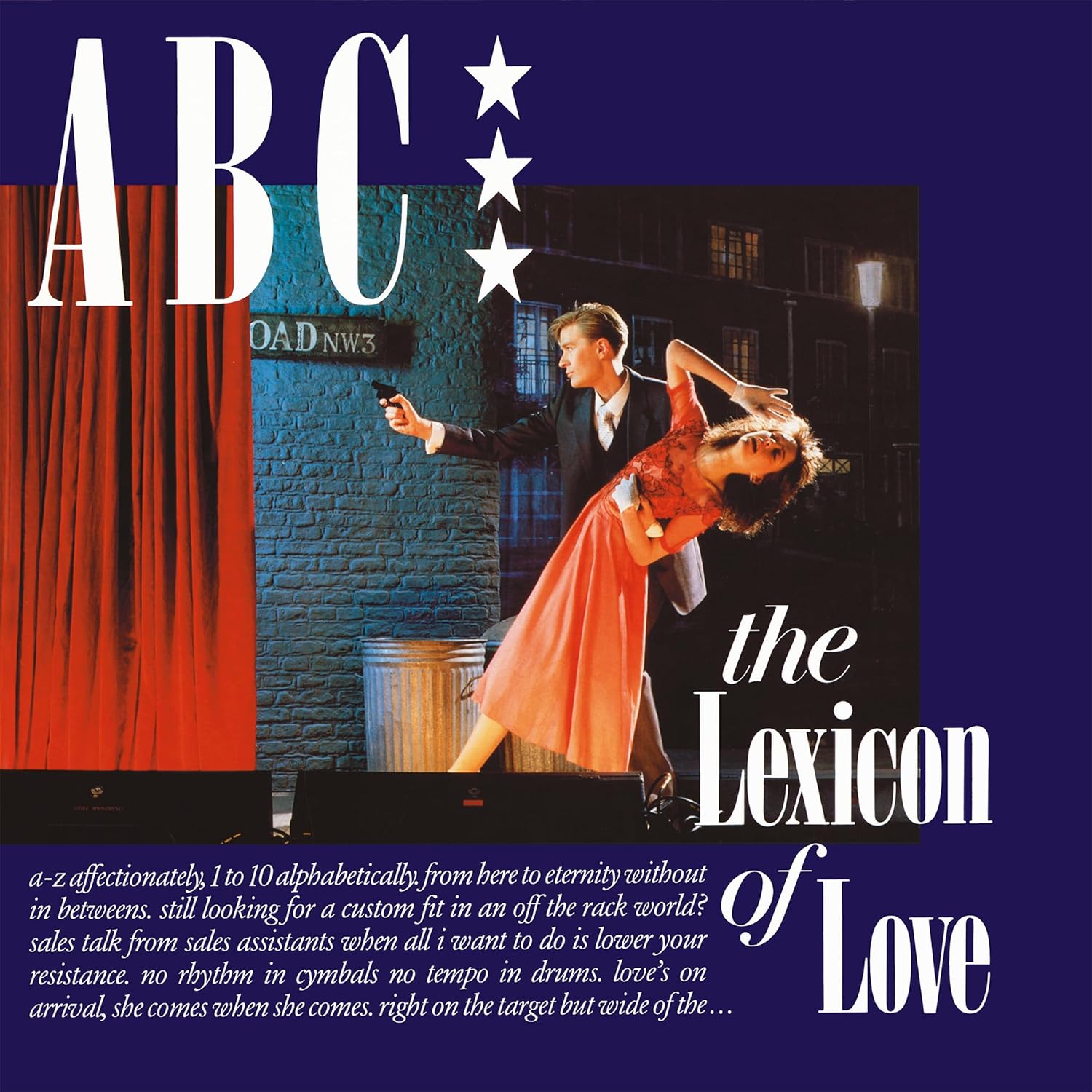

Celle d’ABC choisit pour sa part de ne pas choisir entre le conte de fée et la comédie musicale hollywodienne – avec fin heureuse à la clé. Derrière une pochette genre Le Faucon Maltais en version colorisée mise en scène par le légendaire Gered Mankowitz – dont le Hasselblad a immortalisé les Stones et le Swinging London en général –, Martin Fry, Stephen Singleton (le saxo, c’est lui), Mark White (claviers, guitare) et Dave Palmer (batteur et dernier arrivé) – accompagnés de quelques musiciens de studio – signent un disque haut en couleurs et douleurs qui parait le jour de l’été 1982. Une date sans doute pas vraiment choisie au hasard, tant l’été rime avec amours – quelle qu’en soit l’issue – et que The Lexicon Of Love dit déjà beaucoup dès son titre. Mais ne dit pas tout. Tirée à quatre épingles dans ses costumes lamés, cette autre bande des quatre s’en donne à cœur joie, laisse libre cours à son imagination (aucun jeu de mots) et écrit la bande originale d’une vie et d’une époque où l’on pense encore sincèrement que le futur sera épatant – mais ça ne durera malheureusement qu’un instant. Il y a des cordes, des cuivres, des voix féminines qui donnent la réplique – entre 1982 et 1984, il y a souvent des voix féminines qui donnent la réplique –, la visite inopinée de Bowie lors des sessions qui se déroulent dans le studio de Tony Visconti. La rythmique mène la danse dès l’intro de Show Me et le ton est donné. Martin Fry croone, essuie des larmes (Tears Are Not Enough proclame le titre d’un des morceaux les plus emblématiques et sans doute celui qui doit le plus aux Chic Nile Rodgers et Bernard Edwards), implore, toise, raconte ses peines (“You broke my heart”, confesse-t-il sur le rutilant Poison Arrow) et crie sa joie, car il est bien sûr de ceux qui ne badinent pas avec l’amour. Derrière les musiciens, Horn et ses compères s’en donnent à cœur joie et écrivent la Table des Lois de leurs succès futurs – impossible de ne pas se dire que le méconnu et très addictif Date Stamp n’est pas par moment une version de travail du futur Relax de Frankie Goes To Hollywood. Dans une année marquée par les succès d’une certaine idée la musique pop – fugace, scintillante, éprise de dorures et de fioritures –, The Lexicon Of Love porte le romantisme en etendard et touche le grand public en plein cœur. En particulier grâce à l’inépuisable The Look Of Love – un titre bien sûr choisi en hommage au classique de Burt Bacharach et Hal David –, dont l’intro est devenue signature – haut les chœurs, envolée de sax et source d’inspiration intarissable pour les Pet Shop Boys. Sur des fondations synthétiques, la guitare se dévoile légèrement funky alors que le basse appuie les pulsations d’un cœur qui s’emballe, porté par une une pluie de cordes (trente musiciens, ce n’est quand même pas rien) et des paroles qui font mouche (“If you judge a book by the cover / Then you’d judge the look by the lover”) avant un final abrupt qui réussit son pari : réécoute immédiate, le sourire accroché aux lèvres, les pensées qui vagabondent et l’idée saugrenue d’esquisser quelques pas de danse, comme dans le clip parfait, où l’humour le dispute à un surréalisme tout dalinien (avec une apparition du susnommé Paul Morley à la clé).

Après une telle entrée en matière, la suite des aventures ne pouvait être aussi belle. D’autant que Martin Fry, frappé par la maladie, s’en sort de justesse. ABC se réinvente dès son deuxième album – Beauty Stab, moins léché, plus brut – avant de retrouver une voie plus électronique et signer des hits de moindre envergure mais assez réjouissant – (How To Be A) Millionaire en 1985 (et son prophétique “I’ve seen the future / I can’t afford it”) ou When Smokey Sings en 1987. Mais après tout, on s’en fout un peu. Car, pour le meilleur et pour l’Empire, et au-delà d’être le messager élégant d’une époque où en s’appuyant sur le passé, pas mal de choses restaient encore à être inventées, The Lexicon Of Love est un album qui réussit ce que tout disque, je crois, devrait avoir l’ambition de réussir : rendre, l’espace d’un instant, notre vie plus belle.