Si j’ai pris pour habitude de me lever tôt et dormir peu (et mal), j’ai toujours eu cette propension hautement revendiquée à la glande et à la procrastination. Vite lever le pied, remettre au surlendemain, rechigner devant l’effort et refuser l’obstacle sont des compétences qui n’ont plus de secret pour moi. Après avoir longtemps sinué en dilettante entre droit à la paresse (Paul Lafargue) et éloge de l’oisiveté (Bertrand Russell), j’avais à la fin du siècle dernier pensé trouver dans l’oblomovisme une voie à emprunter. A l’origine de ce néologisme, Oblomov, un roman de l’écrivain russe Ivan Gontcharov, publié en 1859, et adapté au cinéma (c’est par ce biais que j’en ai d’abord eu connaissance) par Nikita Mikhalkov en 1980, du temps où le cinéaste et son œuvre n’étaient pas encore devenus totalement infréquentables. L’oblomovisme, quand les écoles ont fermé et que le repli s’est opéré, a fait retour, grattant insidieusement à la porte du foyer. On s’imaginait aisément, débarrassé de toute obligation, de tout horaire, se lover dans la contemplation et l’abstinence de décision, avachi dans le canapé. C’était là un art de vivre des plus tentants, à cela près qu’il se pratique seul (et pas avec deux gamins dans les pattes), qu’il baigne dans une profonde mélancolie (ce n’est pas vraiment le moment opportun) et qu’il demande beaucoup, beaucoup trop d’attention pour être mené à bien. Et puis traîner toute la journée en savates et robe de chambre, très peu pour moi. Quitte à ne rien faire, autant le faire bien. Et avec un minimum d’élégance.

D’élégance, les Tindersticks n’en ont jamais manqué. C’était même, à leurs débuts, une donnée inconditionnelle (et la pochette Saville Row de leur deuxième album documente cela sans fard et sous toutes les coutures). La première fois que j’ai rencontré les Tindersticks, un franc soleil baignait cette journée d’octobre, année 1993. Partis de Melun avec Uwe, on avait, après un crochet parisien pour embarquer Daniel D. et Jean-Baptiste à bord de la Mitsubishi prune, rallié Lille où le groupe donnait son tout premier concert sur le territoire français, avec la délicate mission d’ouvrir pour Nick Cave and the Bad Seeds, soit un exemple difficilement réfutable de ce qu’est la classe incarnée. Assez rapidement cet après-midi là, devant la tension et la nervosité qui étreignaient le groupe (à l’époque l’élocution de Stuart A. Staples était vraiment très erratique) il fut clair que cette mise impeccable, costumes noirs et chemises blanches, avait également fonction d’armure. Armure qui sur scène, passés quelques titres, ne les gêna absolument pas aux entournures pour conquérir toute l’assistance, et même refiler quelques angoisses à un Nick Cave dès lors sommé de livrer un show de haute volée – ce qu’il fit, même si l’intégralité du concert fut pour moi parasité par l’Epiphanie à laquelle je venais d’assister.

J’avais découvert les Tindersticks six mois auparavant avec Marbles (j’avais donc un wagon de retard, le 7-inch Milky Teeth / Patchwork, avec pour pochette un recto copie carbone d’un 45 tours de John Barry et un verso où s’étalaient des portraits de Lee Hazlewood) et immédiatement j’ai su que ma relation à ce groupe allait revêtir un caractère obsessionnel, équivalent à ce que j’avais pu ressentir avec Cure treize années auparavant.

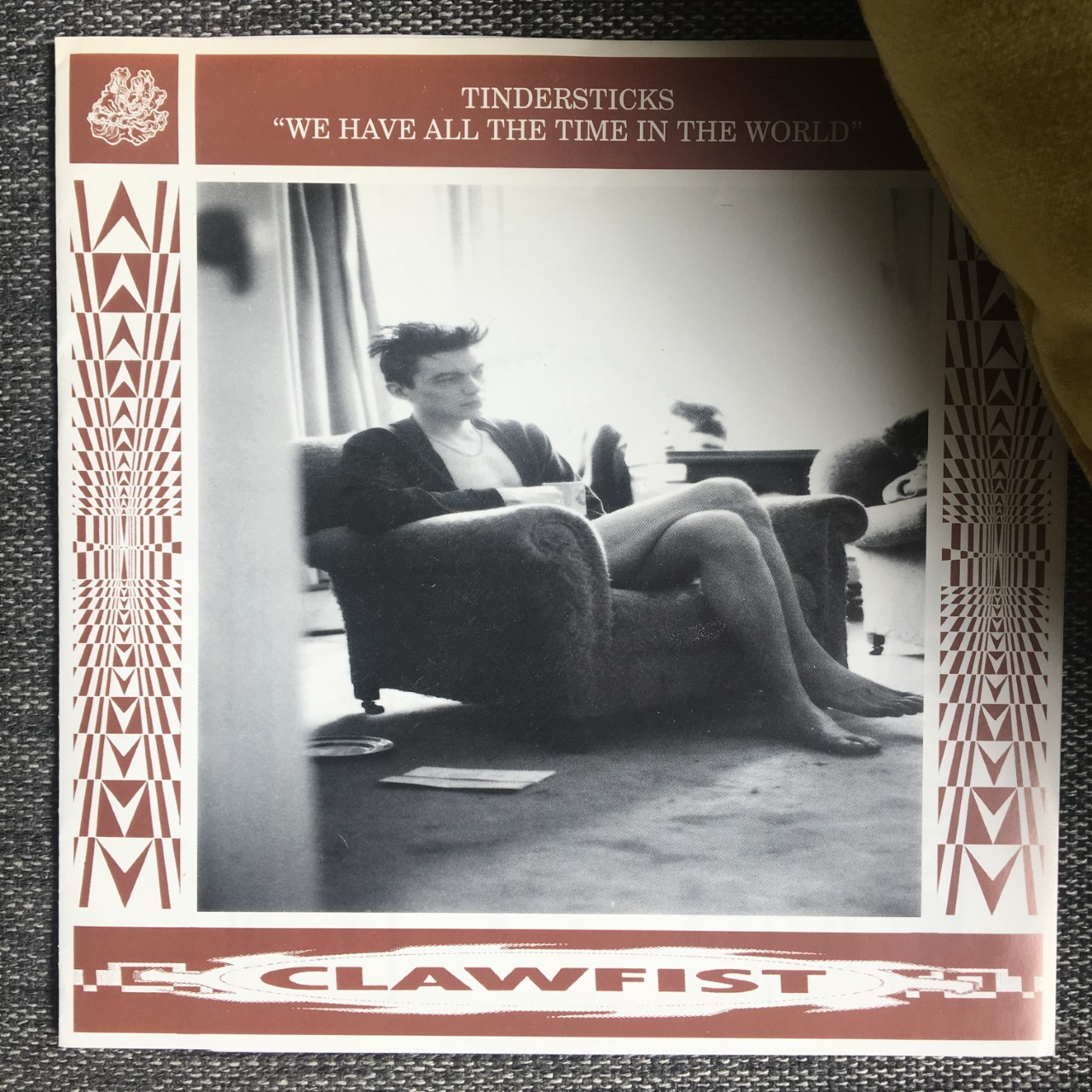

A Marriage Made in Heaven, Unwired, City Sickness, les sorties s’enchainaient, qu’on moissonnait à la boutique Rough Trade de la rue de Charonne. Farandole de labels également : Tippy Toe, Ché, Domino, Rough Trade, ou encore Clawfist qui éditait mensuellement des split-singles. Dont un, en ce cher mois d’octobre, qui met dos à dos Tindersticks et Gallon Drunk sous une pochette convoquant à nouveau Illia Illitch Oblomov (Diantre, 3500 signes pour en arriver là. J’en conviens, y a de l’abus. Mais j’ai revu hier soir le Pickpocket de Bresson, et son finale – « Oh Jeanne, pour aller jusqu’à toi, quel drôle de chemin il m’a fallu prendre » – a probablement eu une incidence sur ce texte.)

Enfoncé dans un fauteuil, juste vêtu d’un peignoir ouvert, la cup of tea fumante à la main, David Boulter a ce regard vague du dimanche matin qui, comme dans un roman d’Alan Sillitoe, trahit un samedi soir effervescent et arrosé. Le cliché fait plus que l’immobiliser ponctuellement. Il pourrait passer sa journée, voire sa vie, dans une apathie qui ne dit pas si elle est douce ou terrible. Cette photo volée (la porte en amorce) est comme l’absolu négatif de ce que nous offraient alors les Tindersticks, un groupe qui depuis des mois avançait sans compter, et qui n’entendait rencontrer aucune entrave à son ascension (il venait de signer sur le label This Way Up, pour mieux affirmer son ambition). La légère anamorphose, qui ajoute un poids supplémentaire sur les épaules du musicien, n’est pas innocente : ce cliché, plutôt qu’un avertissement sans conséquence, est une erreur, une anomalie, un bug. Mais il sied parfaitement au titre de la chanson qu’il illustre. Ainsi qu’à la situation inédite qui aujourd’hui nous porte autant qu’elle nous accable.

S’il est entendu qu’on ne vit que deux fois, alors oui, We Have All The Time In The World, et autant pleinement en profiter. Ecrit par Hal David et composée par John Barry (une des marottes de Stuart, on l’a vu), chanté par Louis Armstrong, ce fut le thème de ce James Bond un peu particulier, Au service secret de Sa Majesté, celui où le rookie George Lazenby fait l’intérim’ en 1969 pour pallier la désaffection ponctuelle de Sean Connery. Stuart a toute latitude pour se draper dans son habit de crooner et poursuivre l’hommage à ses maîtres, les cordes ruissellent, et Terry Edwards, échappé de la face B qu’il a composé pour Gallon Drunk, souffle un chorus pas très éloigné de celui que jouait Andy Diagram sur la reprise nettement plus enlevée signée des Pale Fountains en 1982.

D’ailleurs, pourquoi avoir privilégié cette version plutôt que celles d’Armstrong ou des frères Head (ça se tiendrait), que celles d’Iggy Pop ou de My Bloody Valentine (c’est plus limite), que celle des Fun Lovin’ Criminals (faut pas déconner) ? Parce que, sur un simple détail, celle des Tindersticks est infiniment plus sombre, et, réécoutée aujourd’hui, nous fait froid dans le dos. Ce détail, c’est l’emploi du prétérit. Sur tous les enregistrements qu’on a référencés, Stuart est le seul à chanter « We HAD all the Time ». Ici, la vie devant soi s’en est retournée, et on sait désormais dans l’épreuve que plus rien, la vie, le temps, le monde, ne sera comme avant. On y reviendra probablement prochainement (Doubt / Changer par Stereolab, ça vous dit ?). En attendant, on va faire comme si. Comme si effectivement on avait toute la vie devant nous et qu’un temps incompressible nous appartenait. Un temps qu’on mettra à profit, dans le moelleux du canapé, pour lire ou relire non pas Gontcharov mais ces imposants pavés qui nous font de l’œil depuis un moment, lire La Montage magique de Thomas Mann, lire 2666 de Roberto Bolaño, lire Proust. Et il serait assez beau, d’ici quelques semaines ou quelques mois, que notre première sortie sur les chemins, dans les sous-bois ou dans les rues de la grande ville coïncide avec la (re)découverte des derniers mots du Temps Retrouvé.