La voisine du troisième m’observait d’un sale œil alors que j’étais accroupi dans la cour, occupé à ramasser le verre brisé. Synchrone avec l’acmé de nos effusions sonores, le carreau avait bruyamment volé en éclat, traversé par sa paume ouverte qui criait une douleur n’appartenant qu’à elle. Tu ne vois ni ne comprends jamais rien, balaya-t-elle d’un geste qui faisait écho au mien, essaimant quelques gouttes de sang qu’il me faudrait aussi nettoyer. Rien de méchant pour autant, la plaie s’avérait moins profonde que son désarroi, pas de quoi retourner aux urgences. Novembre était compliqué, octobre avait été pire. Le pic de la crise était survenu la semaine de la sortie de Sonic Flower Groove, le premier LP de Primal Scream, qui du coup s’était paré d’une teinte plus sombre. Son humeur pouvait déteindre sur certains disques, ou en raviver les tréfonds. Ainsi Darklands qui presque instantanément était devenu à son contact un disque de fin d’automne, dans lequel on entrait comme dans une nuit profonde. A considérer les disques comme des balises mouvantes, vibratiles, le lendemain du jour du carreau j’allais en rencontrer un qui m’ouvrirait les portes d’une autre maison, guère plus vaste, mais dont la luminosité n’a jamais décliné.

Entre la rue Michelet et la rue Orfila il y avait une distance que je n’étais pas pressé de couvrir. Pas envie d’essuyer d’autres coups de griffe, d’autres griefs, pas avant que le soir ne soit bien installé. Etudier à l’Institut d’Art et d’Archéologie présente au moins un avantage, celui d’être à jet de pierre de la rue Pierre Sarrazin. Il y a juste à traverser le Jardin du Luxembourg et descendre une portion du boulevard Saint-Michel. A l’égal d’un bar où on a ses habitudes, un disquaire, au-delà de ce statut de temple de la contre culture, peut s’envisager comme un havre, et des années durant je me suis arrimé au comptoir de New Rose – les anglais possèdent le mot idoine, à double entrée, de counterculture.

Sans effusion, juste ce demi sourire qui en disait long, Gérald m’a tendu le 45 tours noir et blanc en m’affirmant que j’y trouverai mon bonheur. Some Bartenders Have The Gift Of Pardon, chantera dix ans plus tard Mark Eitzel. Le don de clairvoyance n’était pas le moindre mérite de Gérald Guignot – et il faudra un jour penser à rendre hommage à ces passeurs de l’ombre qui m’auront vendu de quoi vivre ma vie autrement.

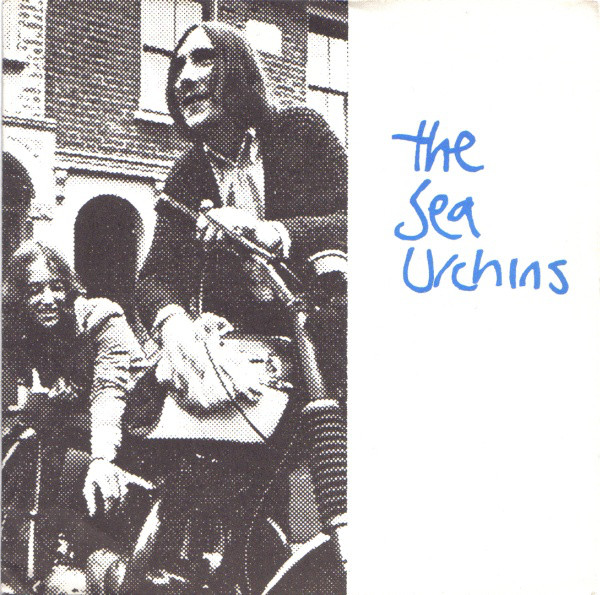

Dans un écrin noir, un cliché flou – seule est nette la branche de conifère en haut à gauche. En noir également, cinq garçons – encore que, va savoir si ne s’est pas incrustée là une lointaine cousine d’Amelia Fletcher – à la coupe règlementaire, Bobby Gillespie style. Et une fille en blanc. De ça on est à peu près certain – un poster inséré dans le disque confirmera l’impression première. Les photos suffiront, on sait déjà qu’on repartira avec l’objet sous le bras. Le reste, ce macaron blanc avec une typo qu’on associe instinctivement au british folk des années 60/70 (on pense vaguement au Liege & Lief de Fairport Convention) importe peu. Comme le nom du producteur, Shel Gomelsky. On flaire la blague, mais on n’est pas suffisamment affranchi pour de suite démasquer l’hybridation entre Shel Talmy (les Kinks, les Who, The Creation) et Giorgio Gomelsky (les Yarbirds en 64, mais aussi Johnny 67, et les Blossom Toes la même année). Quant au label (Sarah ?), ça ne nous est d’aucune utilité, jamais entendu parler.

Dans un écrin noir, un cliché flou – seule est nette la branche de conifère en haut à gauche. En noir également, cinq garçons – encore que, va savoir si ne s’est pas incrustée là une lointaine cousine d’Amelia Fletcher – à la coupe règlementaire, Bobby Gillespie style. Et une fille en blanc. De ça on est à peu près certain – un poster inséré dans le disque confirmera l’impression première. Les photos suffiront, on sait déjà qu’on repartira avec l’objet sous le bras. Le reste, ce macaron blanc avec une typo qu’on associe instinctivement au british folk des années 60/70 (on pense vaguement au Liege & Lief de Fairport Convention) importe peu. Comme le nom du producteur, Shel Gomelsky. On flaire la blague, mais on n’est pas suffisamment affranchi pour de suite démasquer l’hybridation entre Shel Talmy (les Kinks, les Who, The Creation) et Giorgio Gomelsky (les Yarbirds en 64, mais aussi Johnny 67, et les Blossom Toes la même année). Quant au label (Sarah ?), ça ne nous est d’aucune utilité, jamais entendu parler.

L’écoute ne trahit nullement le visuel. Avec en première ligne ce Pristine Christine où les guitares jonglent avec la marque déposée Byrds ’65 quand, de son côté, une certaine Bridget Duffy, outrepassant ses fonctions de Miss Tambourine Woman, rapatrie la mélodie au garage en décochant quelques giclées d’orgue Vox Continental. Dans le NME, le fraîchement émoulu Bob Stanley ose le terme de musical menthol pour délivrer la distinction Single of the Week. Des années plus tard, rédigeant les notes de pochette de la compilation cd86, il déclarera que ce titre avait deux ans de retard, sans que l’on ose le contredire – c’est le propre de Bob Stanley de ne souffrir aucune contestation. De Pristine Christine, indéniablement dans la roue de l’ainée Velocity Girl, impérial condensé d’école signé Primal Scream, nous parvient ainsi à distance les sons d’une étoile moribonde, cette scène indie pop furtivement crépitante qui en est à souffler sur les dernières braises de son feu d’artifice(s) pour enfanter une descendance dont on chérira le goût boisé et l’odeur cendrée. L’avenir est de l’autre côté, il suffit de (se) retourner pour s’extirper de la jungle jangle. Ainsi en face B Sullen Eyes, simili valse contrariée, schisme maso qui ravive les plaies des faux départs (Only good can hurt / She’d seen it ending / Where it had never began), et que The Tyde, formation vouant un culte à une autre figure de Birmingham (on vous laisse deviner laquelle – ce n’est ni Black Sabbath ni Duran Duran), saura joliment reprendre en 2001. Car oui, The Sea Urchins est un produit des Midlands (de West Bromwich précisément) qui aime à parader en paisley shirt Mr. Fish, en Levi’s Corduroy Slimfit Jacket et Chelsea boots dans les hauts lieux – Sensateria ou Click Club – de Birmingham, tout en se projetant dans les bayous du sud des Etats-Unis. Everglades, somptueuse ballade déposée au sommet du single, ne fait pas mystère des aspirations comme des aptitudes de James Roberts, oursin en chef et Thoreau en herbe. Une propension certaine aux cheminements bien tempérés dans la foisonnante humidité de paradis à la Walden, envers verdoyants de son environnement asphyxiant.

Avant ce single inaugural, les Sea Urchins avaient au débotté enregistré deux titres, relayés par deux flexi discs accompagnant Kvatch et Are You Scared To Get Happy ?, fanzines respectifs de Clare Wadd et Matt Haynes, jeunes croisés pop de Bristol. Sans se concerter, ni même alors se connaitre, l’une comme l’autre firent leur choix. Matt opta pour Summershine, up tempo ensoleillé assez anecdotique en regard des prodiges à venir. Clare jeta son dévolu sur Cling Film, pure splendeur engoncée dans un anorak taille S dégotté à l’Armée du Salut, où James Roberts s’échine à tordre le coup à la normalité ambiante comme à la tiédeur de ses béguins et transports – Why weren’t you special / And was I. Entre ces deux faces distinctes sous la bogue épineuse (spleen lent / lumière vive, pour résumer), les Sea Urchins semblent inaptes à trancher. Perché chacun sur une branche de cette dichotomie, Clare et Matt vont allier leurs affinités, leurs élans puis leurs cœurs pour, dans un rez-de-chaussée bas de plafond à Bristol, bâtir leur charmante maison de poupée, Sarah Records. Avec Postcard (The Sound of Young Scotland, trop tôt disparu) comme référence ultime, mais un Postcard qui n’aurait pas plié sous le poids de son éthique ou des étiquettes, un Postcard revigoré qui se ferait fort d’allier l’identité, notamment graphique, de Factory, les visées locavores de Subway Organization, autre micro label de Bristol, et le flair opportuniste de Creation. Les Sea Urchins, que Clare et Matt semblent les seuls, hors Birmingham, à connaitre, sont la rampe idéale pour lancer Sarah. Bien que courtisés par Hugh Harkin (Shel Golmesky, c’est lui), leader de Mighty Mighty – décalque trop appliqué d’Orange Juice – pour rejoindre sa propre structure naissante, Girlie Records, les six oursins s’en remettent à l’option Bristol sans anticiper qu’ils seront la signature la plus musclée – virile ? – du label.

Produit un jour d’avril 88 par Joe Foster qui entend bien les débaucher pour les emmener dans son giron Kaleidoscope, le deuxième single Solace (Sarah 8) et sa traîne de feedback en ouverture réaffirme le statut de figure de proue des Urchins au sein de Sarah Records – à ce stade, ce ne sont pas les Poppyheads qui vont leur faire de l’ombre, et les Field Mice n’ont pas encore fait leur apparition. Rapide et pétaradant, tendant vers un psychédélisme plus greasy, Solace brille des derniers feux de la comète noisy pop. Mais à nouveau, c’est sur l’autre versant que ruisselle la douce mélancolie. Cérémonie de sioux propre à crever les lourds nuages qui s’amoncellent au-dessus de nos têtes, Please Rain Fall reprend les choses là où Everglades les avaient laissées et voit James Roberts délivrer une nouvelle ode tourmentée à Mère Nature. Où il est temps de s’arrêter quelques secondes sur la voix de ce garçon. Une voix de pleureuse, mais sans affectation. Blanche, nasale et plate, à l’incarnation fuyante sous la technique approximative. Par quel miracle ce timbre de presque rien – on ne va pas vous faire le coup d’une version mâle et mal dégrossie d’Alison Statton, on en est très loin – nous bouleverse ainsi à chaque fois ? Autant chez Will Oldham ou Adrianne Lenker on saisit bien que ce sont les échardes, les écarts, et cette majesté dans l’art de trébucher qui nous chavirent. Ici, même pas. Le sage et fragile James Roberts, qu’il tente ou non de forcer un peu, reste dans les clous. Et inexorablement on coule, rain and tears sans prévenir. C’est là un des grands mystères de ce groupe météore, à la fois sublime et besogneux.

Produit un jour d’avril 88 par Joe Foster qui entend bien les débaucher pour les emmener dans son giron Kaleidoscope, le deuxième single Solace (Sarah 8) et sa traîne de feedback en ouverture réaffirme le statut de figure de proue des Urchins au sein de Sarah Records – à ce stade, ce ne sont pas les Poppyheads qui vont leur faire de l’ombre, et les Field Mice n’ont pas encore fait leur apparition. Rapide et pétaradant, tendant vers un psychédélisme plus greasy, Solace brille des derniers feux de la comète noisy pop. Mais à nouveau, c’est sur l’autre versant que ruisselle la douce mélancolie. Cérémonie de sioux propre à crever les lourds nuages qui s’amoncellent au-dessus de nos têtes, Please Rain Fall reprend les choses là où Everglades les avaient laissées et voit James Roberts délivrer une nouvelle ode tourmentée à Mère Nature. Où il est temps de s’arrêter quelques secondes sur la voix de ce garçon. Une voix de pleureuse, mais sans affectation. Blanche, nasale et plate, à l’incarnation fuyante sous la technique approximative. Par quel miracle ce timbre de presque rien – on ne va pas vous faire le coup d’une version mâle et mal dégrossie d’Alison Statton, on en est très loin – nous bouleverse ainsi à chaque fois ? Autant chez Will Oldham ou Adrianne Lenker on saisit bien que ce sont les échardes, les écarts, et cette majesté dans l’art de trébucher qui nous chavirent. Ici, même pas. Le sage et fragile James Roberts, qu’il tente ou non de forcer un peu, reste dans les clous. Et inexorablement on coule, rain and tears sans prévenir. C’est là un des grands mystères de ce groupe météore, à la fois sublime et besogneux.

Association de peu, et de peu de disques, les Sea Urchins en livreront un troisième et dernier à Sarah, avant de presque disparaître. Pour la face A, ils tentent d’imposer Day Into Day, une mélodie qui se veut enlevée mais n’est que pataude, où Roberts se met en tête de tonitruer avant de se vautrer dans un brouet d’interjections rockainerolle. Clare et Matt à raison rejettent le titre mais conservent ceux destinées à la face B. La rupture est consommée, le groupe tire sa révérence sur un sommet.

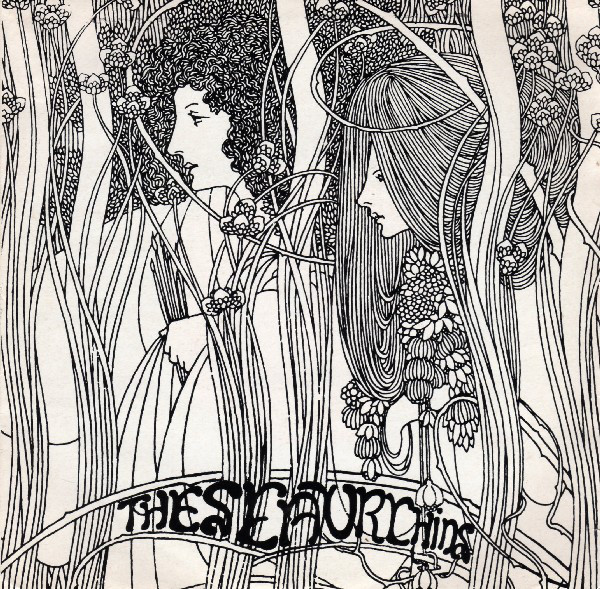

A Morning Odyssey (Sarah 33) n’est nullement homérique, et tend plutôt vers un conte de Canterbury qui devrait moins à Chaucer qu’à l’école folk prog emmenée par Soft Machine, Caravan ou Hatfield and The North. L’entrelacs piano-guitare est à tomber et Roberts, toujours avec son registre limité, fait des merveilles. Sur Wild Grass Pictures, juste accompagné d’une guitare acoustique, il s’essaie à quelques trémolos et autres affèteries. La chanson enfle dangereusement, se gonfle, menaçant à tout instant de prendre l’eau. Le finale voit Roberts se débattre tel un naufragé magnifique, s’accrochant au mât de cette voix toujours à la limite de l’effondrement. Le roi est nu, et on est guère mieux loti.

A Morning Odyssey (Sarah 33) n’est nullement homérique, et tend plutôt vers un conte de Canterbury qui devrait moins à Chaucer qu’à l’école folk prog emmenée par Soft Machine, Caravan ou Hatfield and The North. L’entrelacs piano-guitare est à tomber et Roberts, toujours avec son registre limité, fait des merveilles. Sur Wild Grass Pictures, juste accompagné d’une guitare acoustique, il s’essaie à quelques trémolos et autres affèteries. La chanson enfle dangereusement, se gonfle, menaçant à tout instant de prendre l’eau. Le finale voit Roberts se débattre tel un naufragé magnifique, s’accrochant au mât de cette voix toujours à la limite de l’effondrement. Le roi est nu, et on est guère mieux loti.

La suite est moins flamboyante. Fuyant Sarah, les Sea Urchins, réduits à quatre, se refugient sur le label Cheree pour lequel ils enregistrent un EP trois titres, Please Don’t Cry, comprenant No Matter What, une reprise de Badfinger. Nous sommes en 1990 et le groupe a définitivement basculé dans une autre décennie, les 70’s. Ce sera pourtant leur dernier fait d’armes. Roberts s’en ira former Delta (en référence à un morceau de David Crosby), et bientôt l’extinction sera totale.

Au sortir de la boutique ce jour là, je ne suis pas remonté directement rue Orfila. En chemin je me suis arrêté chez S. où, sur son équipement rudimentaire, nous avons écouté le disque. Plusieurs fois. Avant de la quitter, je lui ai proposé de lui laisser en dépôt, comme j’avais pris l’habitude de le faire avec de nombreux 45 tours ou des albums dont la valeur, musicale comme sentimentale, ne cesserait de croître.

Sage décision. Moins d’une quinzaine de jours plus tard, j’étais à nouveau accroupi dans la cour de l’immeuble, occupé à ramasser, tel Tom Waits au début de Down By Law, chemises en lambeaux, livres éventrés, pochettes écornées et fragments de vinyle. Il me faudrait penser à racheter une copie de Darklands. Plus bas dans la ville, dans une chambre sous les toits, la première référence Sarah, le premier single des Sea Urchins était intact. Trente ans après, il l’est toujours.

il y a déjà 4 ans j’ai consacré une émission radio entière à SARAH RECORDS

https://www.mixcloud.com/alexandre-perseverance/perseverance-vol-24-special-sarah-records-on-radio-dio-895-fm/

Merci !

Belle émission