À quelques semaines de la sortie du nouvel album de son groupe de presque toujours – Soft Tissue, absolument merveilleux –, retour sur une rencontre londonienne avec Stuart A. Staples. Une rencontre d’il y a presque vingt ans. Le leader de l’un des groupes qui a donné l’envie à certaines et certains de se lancer dans l’aventure de la RPM s’échappait pour la première fois en solo. Alors, en un coup d’Eurostar et de métro londonien, je me retrouvais dans un quartier excentré de la capitale britannique, accueilli par ses soins. Sourire en coin et toujours disert, l’homme détaillait les péripéties qui l’avaient conduit jusque-là… Avec le recul, cet instant est en fait un tournant même si je crois que même lui ne le savait pas encore : cette parenthèse allait finalement clore une époque, autant dans sa vie de musicien – Tindersticks ne réapparaitrait que trois ans plus tard, dans une nouvelle incarnation – que personnelle – avec sa femme et ses enfants, il allait quitter son pays pour poser valises et instruments dans une petite bourgade du centre de la France… Mais avant ces révolutions, il nous avait raconté tout cela – et sans doute plus encore.

Dans la vie, il existe bel et bien des accidents heureux. Sinon, nous n’aurions peut-être jamais eu l’occasion d’écouter Lucky Dog 03-04, le premier album solo de Stuart A. Staples… Ce disque envoûtant et crépusculaire, au minimalisme exacerbé et au classicisme suranné, l’homme l’a conçu sans vraiment le vouloir, petit à petit, dans le studio installé dans sa maison du sud-est de Londres. Il s’en explique avec la franchise, l’humour et la gouaille qui l’ont toujours caractérisé. Fin d’un cycle ou début d’un nouveau chapitre ? Même le chanteur des Tindersticks semble pour le moment incapable de répondre à cette interrogation légitime. Qui, finalement, importe peu, tant qu’il continuera, seul ou en groupe, d’égayer le quotidien par la grâce de ses saynètes intemporelles…

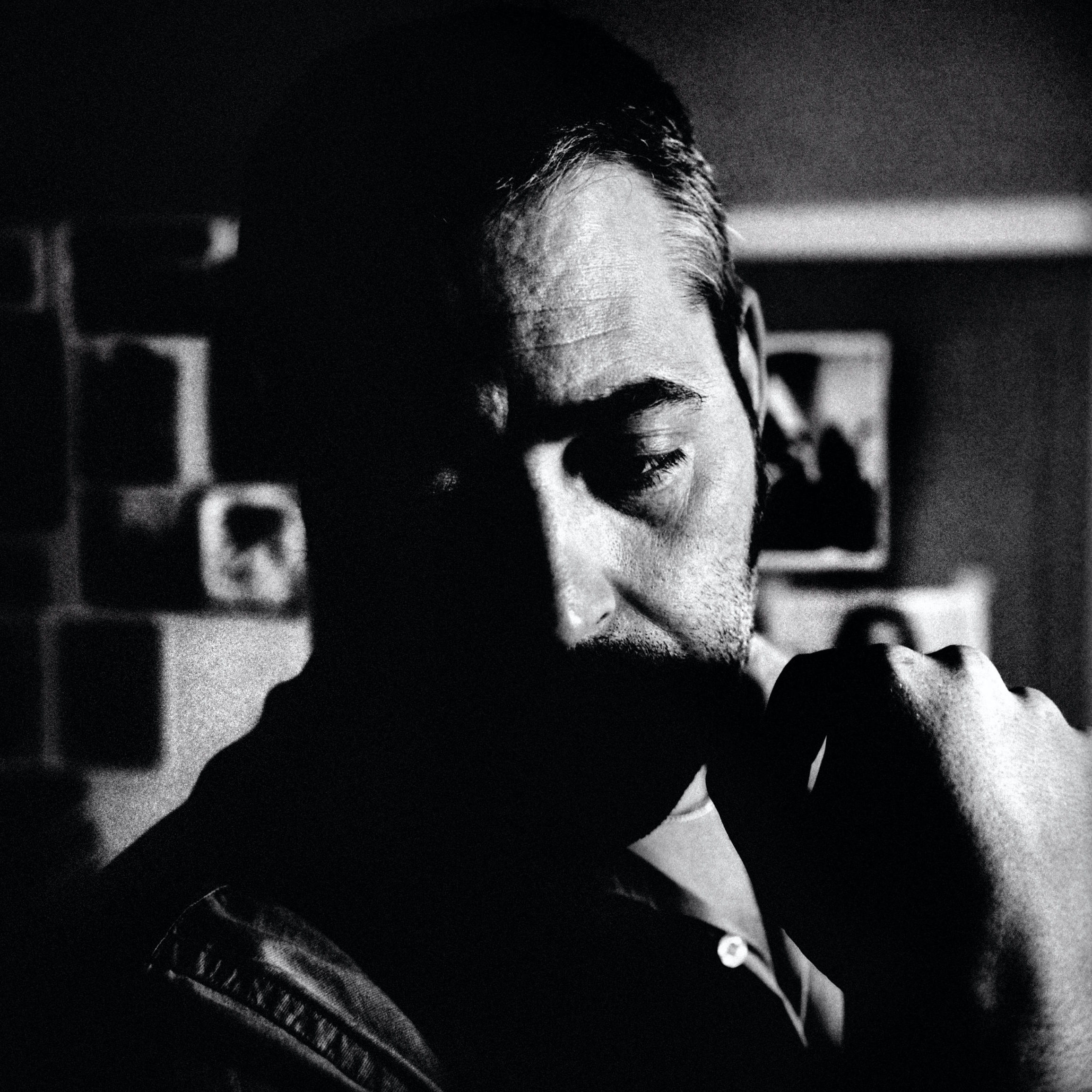

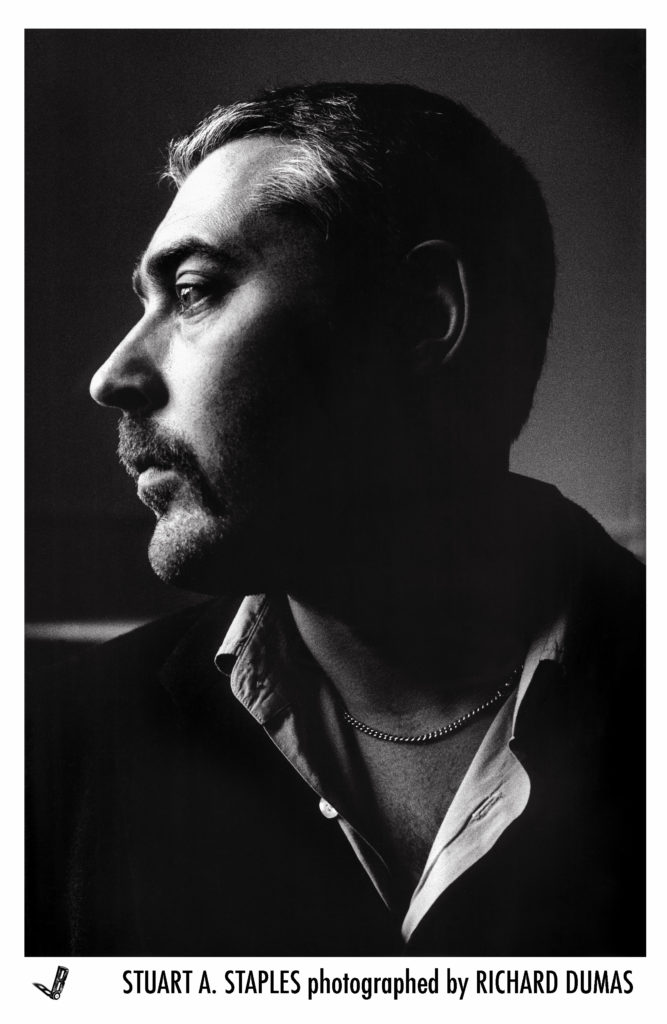

Les quais de la gare d’Hither Green sont balayés par le vent. Le temps maussade participe à l’impression diffuse de dénuement de l’endroit, désert en cette fin de matinée de juin. Le sud-est de Londres n’est pas la partie la plus opulente de cette capitale tentaculaire. Mais il fleure bon la tranquillité. Nous ne sommes pourtant qu’à quinze minutes en train de l’effervescence perpétuelle de la gare de Waterloo, du centre touristique et financier. On ne vient pas par ici sans raison particulière, juste pour flâner. Aux alentours, aucune boutique de souvenirs, aucun magasin de mode. Il n’y a pas un chat dans les rues. Ni de chien. Mais, même au milieu d’une foule compacte, il aurait été impossible de le rater. Dans nos souvenirs, Stuart A. Staples – A pour Ashton, “pour faire plaisir à ma mère, elle m’a toujours appelé Stuart Ashton”, explique-t-il en rigolant – n’était pas aussi grand et imposant. Peut-être parce que la dernière fois qu’on l’a croisé, il était sur la scène de la Cigale parisienne, dans cette position voûtée si caractéristique. Cheveux très courts et bacchantes à faire pâlir de jalousie le Lee Hazlewood de la grande époque, imper crème et costume gris foncé, chemise claire qui laisse apparaître sa chaîne. Il impressionne, comme à son habitude. Ce type-là a toujours dégagé une classe naturelle à couper le souffle, un charisme souverain. On l’a déjà maintes fois écrit, on l’a aussi mille fois lu : comment ne pas l’imaginer à l’affiche d’un film de la Nouvelle Vague ? Ou en romancier des années 1960 ? Pourtant, il ne fait rien de particulier pour suggérer ces images. Qui commencent, il est vrai, à fleurer bon le cliché. “J’habite dans le coin depuis des années”, explique-t-il de cette voix basse si particulière, qui habille solennellement tous les disques qu’il a réalisés depuis la fin des années 1980. “C’est la première fois que tu viens par ici, je suppose ?” Il ne peut s’empêcher de sourire.

Stuart habite Londres depuis quinze ans maintenant, il s’y est installé après avoir quitté Nottingham, sa ville natale, laissant derrière lui le nom de son premier groupe, Asphalt Ribbons, pour imaginer Tindersticks. Aujourd’hui, il a envie de changer d’air. Enfin, c’est surtout sa femme. “J’aime bien vivre en ville, je ne m’en suis pas encore lassé, mais Suzie a vraiment envie d’espace”, confie-t-il en marchant. “En début d’année, nous avons failli acheter une maison en France, à la campagne. Pas très loin de Tulle, en Corrèze. Tout était presque conclu et puis, les propriétaires se sont rétractés au dernier moment. J’adore cette région. J’aime les endroits où les saisons sont encore très marquées, où l’hiver ressemble à un hiver. J’aimerais également que mes enfants puissent grandir au contact d’une culture différente, qu’ils apprennent dès que possible une autre langue”. Il affectionne les contrastes. Comme ceux qui existent entre sa musique, austère, ténébreuse, pudique, et sa personnalité, joviale, drôle, indissociable d’un humour inné. Avec l’Hexagone, cet homme qui va bientôt fêter ses quarante ans semble entretenir une relation sincère et loyale. Autant ses manières, son tempérament restent typiquement britanniques, autant ses goûts, ses préférences semblent le rapprocher un peu plus chaque fois de notre pays. Il disserte, impressionné, sur la puissance que les syndicats y ont encore, “quelque chose qui a complètement disparu en Angleterre”. Il pose question sur question au sujet de Léo Ferré, qu’il semble écouter sans temps mort ces derniers temps, impressionné par la puissance qui se dégage de sa voix, par la suprématie accordée à la force de l’interprétation sur la mélodie. Il vient de composer, seul cette fois, la bande originale du nouveau long métrage de Claire Denis, L’intrus. Il a passé beaucoup de temps à Paris pour ce projet, hébergé chez la réalisatrice avec laquelle il a noué des liens forts. De toute façon, Stuart A. Staples n’est pas de ceux qui sont capables de simuler des sentiments. Hypocrisie est un mot qui n’a pas droit de cité dans son vocabulaire. Chez lui, la demi-mesure n’existe pas. Lorsqu’une chose l’irrite, le lasse, il le dit. Franchement. On imagine que travailler avec lui ne doit pas toujours être une partie de plaisir. Pourtant, il n’a jamais autrement travaillé qu’en groupe. Jusque récemment… Car aujourd’hui, il s’apprête à sortir son premier album solo, qu’il a conçu dans son coin, avec quelques invités. Un disque à la fois familier – ce chant, toujours si magnifiquement nonchalant et troublant – et inattendu. Dans ces ambiances, parfois, dans son minimalisme, souvent. On sent surtout, dès que le principal intéressé commence à en parler, qu’il revêt pour lui une importance particulière. À tous les niveaux. Artistique, personnel. C’est peut-être pour cela, entre autres, qu’il n’a pas envie de donner trop d’interviews. Qu’il ne pense aucunement se lancer dans une longue tournée promotionnelle. Qu’il ne veut pas retomber dans une routine professionnelle. Quelquefois, pendant la discussion, il change de sujet, sans crier gare. “Tiens, tu fumes encore toi aussi”, croit-il bon de faire remarquer, au détour d’une question. “Tu ne crois pas qu’il faudrait qu’on laisse ça aux adolescents ?! Moi, j’ai réussi à m’arrêter pendant cinq mois”, poursuit-t-il non sans une pointe de fierté dans la voix. “Mais la première que j’ai prise après ce sevrage m’a procuré une sensation magnifique”, finit-il par avouer avant de reprendre le fil de la discussion. Dans un minuscule “café”, où il a visiblement ses habitudes, il répond sans détour, laissant paraître ses doutes et ses interrogations, tentant d’expliquer la genèse si particulière de Lucky Dog 03-04, exprimant ses envies, évoquant ses divers projets. Il boit du thé, alors que la sono crachotante diffuse une chanson d’Édith Piaf. La Vie En Rose.

Il paraît qu’à l’origine, tu n’avais pas du tout l’intention de réaliser un album solo.

Quand j’ai commencé à travailler dans mon studio, je n’avais même aucun un but précis. Je faisais ça juste pour moi. Pour mon plaisir. Je ne me suis jamais dit : “Eh mon grand, tu ne crois qu’il serait temps de sortir un disque sous ton nom ?” J’avais quelques idées, assez diffuses, et j’avais l’envie de les exploiter. Pour voir jusqu’où j’étais capable de les emmener. Sincèrement, je ne pensais pas alors que je me retrouverais un jour devant un journaliste, à devoir m’en expliquer… Comme j’avais de l’argent de côté qui me permettait de voir venir, je me suis dit que l’occasion était rêvée de faire quelque chose sans objectif particulier. J’avais aussi envie de sortir de la routine, de ma routine. Quand tu es dans un groupe comme Tindersticks, avec cinq autres individus, sans oublier le management, le label et que sais-je encore, tu as une marge de manœuvre forcément réduite. Tout est tellement organisé. Je voulais m’échapper du rythme album-promo-tournées, de cet engrenage…

Je suppose que tu as donc complètement changé ta façon de travailler, d’appréhender la musique également ?

Oui, c’était même le postulat de départ. J’avais ce besoin d’expérimenter. Je voulais des morceaux qui capturent un moment précis. Je n’avais aucune envie de ressasser et ressasser les choses, de me poser trop de questions. Je désirais enfin pouvoir bosser sans me demander si le résultat allait convenir à ma maison de disques, si le public allait trouver ça bien. J’ai fait de la musique le personnage central, dans le sens où aucun élément extérieur ne venait interférer. Je me foutais d’une quelconque perfection à atteindre. Au départ, j’ai surtout travaillé sur des sons, je n’avais pas de mélodie en tête. J’ai toujours écris des chansons sur une guitare acoustique. Et j’avais ce désir de m’essayer à une autre approche. Je suis aussi parti de boucles de piano crées par accident, de rythmes, d’une phrase de trombone… Et à cette même époque, j’ai redécouvert des disques d’artistes que je n’avais pas écouté depuis des lustres, comme Cabaret Voltaire, Bruce Springsteen ou Joy Division.

Ce sont des influences conscientes sur le résultat final ?

Inconscientes plutôt. Car je ne me suis jamais dit : “J’aimerais arriver à un résultat qui associe Voices Of America et Nebraska !” En revanche, avec le recul qui est le mien aujourd’hui, ces disques ont certainement joué un rôle dans l’approche que j’avais en studio. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, j’ai pu écouter de la musique non pas en jugeant la chanson mais en ne prêtant attention qu’aux émotions qu’elle provoquait. Le style, le genre, l’époque m’importaient peu. En fait, la seule véritable influence est celle d’un vieil ami, que je connais depuis vingt ans. Il est peintre. Par le passé, je l’ai souvent envié, quand je le voyais œuvrer seul et arriver à réaliser ces superbes tableaux. Et puis, il a arrêté, pour se consacrer au design, avant de s’y remettre depuis peu. Longtemps, j’ai été curieux de savoir quelles sensations ça provoquait de travailler ainsi seul, dans son coin.

Lucky Dog Recordings 03-04 a beau être un album solo, il n’empêche que tu n’as pu t’empêcher de faire appel à des invités, dont la plupart sont de vieilles connaissances…

Parce qu’il y a un moment où j’étais allé aussi loin que je le pouvais, que j’avais en tête des idées bien précises et que j’avais besoin de personnes bien plus douées que moi pour les faire évoluer exactement comme je l’entendais. Mais encore une fois, tout s’est fait naturellement. Sincèrement, je ne savais pas dès le départ que Terry Edwards allait jouer du saxophone et imaginer quelques arrangements de cuivres sur I’ve Come A Long Way. J’ai proposé à Thomas Belhom de venir jouer de la batterie parce que j’aime beaucoup son style mais surtout parce que je l’apprécie humainement. J’ai adoré travailler dans ces conditions, sans que rien ne soit planifié. Dave Boulter a joué la plupart des parties d’orgue, mais nous n’avons pas bossé ensemble comme nous le faisons d’habitude. Là, il a dû se contenter de traduire ce que j’avais en tête. (Sourire.) C’est marrant car nous sommes très semblables tous les deux. Nous avons toujours plein d’idées mais nous avons du mal à les concrétiser. En revanche, j’ai trouvé étrange de ne pas travailler avec Dickon. Il est… Il est si instinctif. Lui, au contraire, dès qu’il a une idée, il parvient immédiatement à la concrétiser.

On trouve également Yann Tiersen. D’ailleurs, tu n’arrêtes pas de collaborer avec des artistes français, que soit lui, Thomas, Claire Denis ou Les Hurleurs il y a quelque temps. Ça cache quelque chose non ?

Ce n’est peut-être pas une coïncidence. La dernière fois que Tindersticks a joué à Paris (ndlr. à La Cigale, le 26 septembre 2003), j’ai eu un déclic. Je sais, le groupe a toujours eu une certaine côte de popularité chez vous, et ce très vite, nous avons souvent tourné en France, mais je ne sais pas pourquoi, lors de ce concert, il s’est passé quelque chose… J’ai compris que le public avait une perception très juste de ce que nous faisions. Même ceux qui ne font pas attention aux paroles ou ne les comprennent pas vraiment. Et cette expérience m’a rapproché de votre pays. Irrémédiablement… Il existe chez vous un respect de l’individu incroyable. Sans doute parce que vous avez de nombreux individus à la personnalité intéressante. Yann est l’un d’entre eux. Personne, en Angleterre, ne pourrait concevoir une musique comme la sienne. Nous nous sommes rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun. Je lui ai demandé s’il pouvait jouer sur une chanson, She Don’t Have To Be Good To Me. Après avoir enregistré sa partie piano, il m’a invité à venir chanter sur son dernier album (ndlr. Stuart interprète A Secret Place sur Les Retrouvailles). Comment voulais-tu que je refuse, j’ai quand même une certaine éducation ! Non, ce que j’ai adoré dans cet échange, c’est qu’il n’y avait pas de contrat, pas d’argent en jeu, pas de managers impliqués. Nous étions entre gentlemen. L’un des aspects que j’ai préféré dans la conception de Lucky Dog…, c’est la décontraction avec laquelle il a été réalisé. Il y a longtemps que je n’avais pas éprouvé une telle sensation avec Tindersticks.

Puisque tu n’avais aucune intention de sortir un album à l’origine, une chanson, une idée particulière t’ont-elles fait changer d’avis en cours de route ?

Il s’agit plutôt d’une réalité… Après dix-huit mois à peaufiner tout ça, l’état de mon compte en banque n’était pas très beau à voir ! Sérieusement, c’est juste arrivé naturellement, graduellement. Je voyais ces chansons grandir, j’entretenais avec elles des relations de plus en plus intimes. À un moment, la somme de toutes ces idées, de toutes les pistes que j’avais lancées ont pris un sens, que je n’arrivais pas à comprendre, mais que je pouvais ressentir. De toute façon, j’ai toujours eu beaucoup de mal à aller au bout des choses, à me décider à les terminer. Maintenant, je sais aussi pertinemment qu’il faut savoir dire stop, si tu veux pouvoir évoluer.

Le fait d’avoir réalisé ce disque correspond-il à une forme de libération pour toi ?

(Il réfléchit.) Oui, quelque part. Mais pas parce que j’ai l’impression d’étouffer au sein de Tindersticks ! Je suis content d’avoir tenté une expérience différente de ce que je connaissais jusqu’à présent. C’est une sensation très plaisante. Je trouve rassurant de savoir qu’il me reste encore des choses à apprendre. Tu sais, quand tu es dans un groupe comme le nôtre, où cohabitent autant de personnalités différentes, où chaque musicien est pour ainsi dire capable de tout faire par lui-même, et en particulier Dickon et Dave, tu passes forcément par des phases de doutes : “Mais, à quoi je sers, ont-ils réellement besoin de moi ?” Le fait de bosser dans mon coin, ou plutôt d’initier les choses, m’a permis bien sûr de constater que je pouvais y arriver seul, mais aussi que j’apportais certainement quelque chose aux autres.

Tu regrettes de ne pas avoir tenté cette expérience avant ?

Non, car je n’en avais jamais eu l’envie. Ça ne m’avait jamais effleuré l’esprit. Encore une fois, je ne m’attendais pas du tout à voir sur un disque ce que j’ai débuté dans mon studio en 2003. Et j’ai d’ailleurs adoré la sensation que procure le fait de ne travailler que pour soi, par goût, par envie. Alors, effectivement, aujourd’hui, j’éprouve un sentiment étrange, pour différentes raisons, quand je sais que les gens vont pouvoir écouter le fruit de ces sessions.

Tu sembles éprouver une véritable fierté ausujet de ce disque…

Je suis fier de l’avoir réalisé avec mes grandes mains, oui. Je suis content aussi du côté très minimal qui s’en dégage, il est très important pour moi car il permet à tous les petits détails d’avoir importance toute particulière. Maintenant, je sais qu’il y a des erreurs, des fautes, mais je m’en fous. Cette expérience n’a rien à voir avec le fait d’être dans une pièce avec cinq personnes, un producteur, un ingénieur du son. J’ai redécouvert que c’était un luxe de pouvoir laisser grandir une chanson, une rime, une mélodie. Mais il faut du temps pour pouvoir procéder ainsi. Même si la base de départ pouvait paraître abominable, j’étais déterminé à l’emmener plus loin. En fait, une fois l’album terminé, la première chose que j’ai pensé, ce fut : “Ben voilà ce que tu es capable de faire mon vieux, et rien de plus”. En tout cas, c’est un luxe de pouvoir laisser respirer des chansons, de prendre du recul. Si tu es vraiment très doué, le résultat final n’en sera que plus puissant. Et il ne faut surtout pas se laisser étouffer par ses compositions….

Cette expérience va-t-elle avoir une influence sur les prochains disques de Tindersticks ?

Au début du groupe, nous avions cette même approche. Parce qu’on n’attendait rien de nous, personne ne savait qui l’on était. Nos deux premiers albums ne sont pas du tout réfléchis, et c’est avec ce même esprit que j’ai renoué sur Lucky Dog…. À partir de Curtains, les choses ont changé, nous sommes devenus, malgré nous, plus conscients des enjeux en quelque sorte. Or j’aime l’idée que ce ne soit pas important. Il n’y a rien de grave. Nous ne faisons que des disques, de la musique. Rien de plus. Et même si nous ne savons faire que cela, il ne faut pas dramatiser les enjeux. Car tu vas te retrouver paralyser, tu vas commencer à faire du surplace, à bien trop analyser tout ce que tu composes, écris ou chantes. Dans tout ce que Tindersticks a fait, il y a toujours eu de l’honnêteté. Maintenant, quand tu travailles dans le cadre d’un groupe, il doit forcément exister du respect pour ce que les autres pensent. Sinon, la situation devient impossible à vivre. Chacun a ses propres idées, qui sont souvent différentes des tiennes. Tout le monde n’évolue pas de la même façon. Mais écrire une chanson à plusieurs provoque une sensation fantastique. Mais il est difficile que tout le monde soit satisfait. Surtout avec le temps qui passe.

Tu es nostalgique des débuts du groupe ?

(Silence.) Peut-être que je le serais toujours un peu. Ce qui veut ne veut surtout pas dire que je trouvais ça mieux avant. Je ne regrette pas une époque précise, un moment de notre vie. Il y a juste que tout était neuf pour nous. Nous étions innocents et naïfs. Sur le plan strictement créatif, le premier album reste une expérience très forte. Ce dont nous ne nous sommes pas rendu compte tout de suite d’ailleurs. Pour moi, il reste l’un des points de référence, il est là pour témoigner de ce que nous sommes capables de faire.

On parle déjà de la sortie d’un deuxième album solo à venir très vite…

Tu sais, je ne peux pas m’empêcher d’écrire des chansons. Lucky Dog… est terminé depuis six mois, quand même. Je ne me suis pas tourné les pouces depuis, ce n’est pas mon genre ! Même pendant la conception du disque, il m’arrivait de revenir à une écriture plus traditionnelle. Mais je ne sais pas ce que vont devenir ces chansons. Seul l’avenir nous le dira… C’est bizarre, parce que d’un côté, faire ainsi de la musique en dehors du groupe n’est pas un grand déchirement. Mais de l’autre, ça l’est également. Car jamais ça ne m’était arrivé précédemment.

Tu travailles également avec Dave sur un disque pour enfants.

On peaufine déjà cette histoire depuis quelque temps, mais on commence à en voir le bout… L’idée originelle est de Dave, en fait. Il avait envie de reprendre des chansons de sa jeunesse, qui sont toujours restées ancrer dans sa mémoire, comme Robinson Crusoe ou Puff The Magic Dragon, qui donne d’ailleurs son titre à l’album. Et puis, nous avons eu aussi l’envie de composer de nouveaux morceaux avec un esprit similaire. David a toujours eu une certaine naïveté dans sa façon de jouer, enfin, surtout au début. Il apportait une dimension étrange à nos compositions. Et il a renoué avec cette approche sur ce disque, et je trouve qu’elle correspond complètement à sa personnalité.

Tu as fait écouter certaines de ces chansons à tes enfants ?

Bien sûr, et ils ont bien aimé, pardi… D’ailleurs, ils chantent même sur l’une d’entre elles ! Nous avons enregistré une chorale de quinze gamins et c’est sans doute la session d’enregistrement la plus pénible que j’ai jamais vécue ! Ils se demandaient toujours pourquoi ils devaient rechanter telle ou telle phrase. Voilà, encore une expérience très intéressante mais pour le coup, épuisante. Maintenant, cet album s’adresse également à ceux qui, comme nous, sont restés des enfants… Ça fait un paquet de monde, non ?

Tout comme Lucky Dog…, ce disque est appelé à sortir sur le label que tu viens de créer. Tu voulais renouer avec le début des Tindersticks, où vous aviez votre propre structure, Tippy Toe ?

Non, c’est beaucoup plus général : j’ai pris conscience que j’avais besoin de réaliser les choses par moi-même. Comme la pochette de mon album : j’ai pris la photo, je me suis occupé de la conception, même si Suzie m’a aidée. C’est ce dont j’ai envie en ce moment. Pourquoi Lucky Dog ? C’est le nom de mon studio tout simplement. J’aime les mots simples, qui évoquent tout de suite des images précises. Je me suis sans doute inspiré d’identités comme celle de Studio One, également. (Sourire.) Mais c’est vraiment quelque chose d’artisanal, seul mon album est distribué par Beggars Banquet. La première référence est un single d’un rudeboy Italien, Lorenzo Fragiacomo, qui m’avait donné un CD de ce qu’il faisait et que j’avais beaucoup aimé. Il est venu enregistrer chez moi. Je vais aussi sortir un 45 tours extraits de Puff The Magic Dragon. Je n’ai aucune envie d’en faire une structure établie. Même à mon âge, je ne m’imagine pas en entrepreneur. Peut-être que je ne sortirai que dix références et que je passerai ensuite à autre chose. Mais pour le moment, cette aventure revêt une importance toute particulière à mes yeux.

Tu n’as jamais envisagé d’écrire pour d’autres ?

J’aimerais beaucoup. Le problème de taille est trouver quelqu’un qui t’inspire. Sur Puff…, nous avons fait appels à différents chanteurs, comme Will Oldham. Au départ, je n’étais pas très à l’aise avec cette idée, car je n’aime pas les disques où l’on retrouve différents invités derrière le micro. Toujours est-il que nous choisissions l’interprète censé être le plus pertinent avant de travailler le morceau qu’on lui destinait. Et à chaque fois que nous avions terminé les arrangements, ce choix se confirmait être l’évidence même ! L’ensemble devenait indissociable. À tel point qu’aujourd’hui, je suis incapable d’imaginer ce disque différemment, avec d’autres collaborateurs. Et j’adore aussi le fait de ne pas en être le point de mire, comme l’est souvent un chanteur, d’avoir pu travailler des musiques en sachant que je n’allais pas à avoir à poser ma voix dessus.

Les gens t’auraient bien vu participer au dernier album de Nancy Sinatra.

Ah oui, raiment ?! J’ai juste entendu une chanson à la radio… Sincèrement, je suis un peu sceptique par rapport à ce genre de concept. Au cas où certains l’ignoreraient, je suis un fan de Lee Hazlewood : alors, il faut quand même garder un peu de respect, savoir rester à sa place… Pour tout avouer, j’avais été contacté en fait. À l’époque de Simple Pleasure, un ami m’a demandé pourquoi nous ne faisions pas appel à Hazlewood pour la production. Mais je ne vois pas l’intérêt. Je trouve ça idiot d’essayer de recréer de toutes pièces ce qui a été fait il y a trente ans. Tu ne peux pas capturer à nouveau une ambiance, une atmosphère qui correspondaient à un moment précis, à une attitude, à un environnement particulier. Tu peux t’inspirer de vieux disques, mais ça ne va pas plus loin. Tenter de les recréer de façon fictive n’a strictement aucun intérêt. Et puis, il est quand même bien plus excitant de te prendre en main, de voir ce que tu peux faire. Je ne vois pas l’intérêt de demander à quelqu’un de faire ton boulot.

Cet album, ce nouveau label, ces projets : tout cela correspond-il au début d’un nouveau cycle pour toi ?

Je ne sais pas, mais j’en ai bien l’impression. J’ai envie de situations nouvelles, de projets neufs. J’écris des chansons sur une guitare depuis vingt ans, et j’ai l’impression d’avoir fait le tour de la question. Maintenant, tout reste flou. Mais c’est assez excitant. Quand nous n’avons pas pu acheter cette maison en France dont je te parlais tout à l’heure, j’ai été très déçu, parce que c’était l’environnement parfait. J’avais la place d’installer un studio plus grand. Je me voyais déjà en train d’accueillir des amis, des musiciens qui avaient envie d’y venir travailler. Pour composer, pour enregistrer…Mais contrairement à ce que l’on pense, les choses ne s’arrêtent pas d’un coup net, comme ça. Ce serait trop simple. Alors que certains projets sont sur le déclin, d’autres sont en train de naître. Et c’en est ainsi pour tout ce qui t’arrive dans ta vie, qu’elle soit privée ou professionnelle.