Il y a environ trente ans de cela, Steve Robinson faisait partie d’un groupe de folk-rock du côté de Tampa en Floride. En marge de la scène locale dominée par les formations de Metal de tous poils – même les plus long, The Headlights s’échinait à convertir un public rétif aux vertus mélodiques et aux arpèges en grains de cristal de The Byrds. Douloureusement confronté à l’indifférence ostensible d’un public qui ne partageait que rarement l’enthousiasme prosélyte de ces missionnaires de la qualité pop égarés en terres païennes, le groupe n’a laissé que de rares traces discographiques témoignant de sa brève existence – un EP en 1989, un album en 1993.

Il y a environ trente ans de cela, Steve Robinson faisait partie d’un groupe de folk-rock du côté de Tampa en Floride. En marge de la scène locale dominée par les formations de Metal de tous poils – même les plus long, The Headlights s’échinait à convertir un public rétif aux vertus mélodiques et aux arpèges en grains de cristal de The Byrds. Douloureusement confronté à l’indifférence ostensible d’un public qui ne partageait que rarement l’enthousiasme prosélyte de ces missionnaires de la qualité pop égarés en terres païennes, le groupe n’a laissé que de rares traces discographiques témoignant de sa brève existence – un EP en 1989, un album en 1993.

Il connut en revanche une consécration à la hauteur de sa passion fervente en devenant le backing band de Roger McGuinn lors de la tournée de Back From Rio, 1991. L’histoire anecdotique aurait très bien pu s’interrompre alors, reléguant les guitares et les chansons dans les pages poussiéreuses de l’album photo familial, celui qu’on ne ressort qu’à la demande pressante d’une descendance incrédule qui exige légitimement les preuves tangibles de l’existence de cette fameuse carrière de musicien dont Papa/Tonton/Papi – on cochera une à une les mentions devenues inutiles – leur rebat les oreilles à chaque fois qu’ils ont le malheur d’évoquer le dernier tube de Dua Lipa au déjeuner du dimanche. « A mon époque, c’était quand même autre chose : on jouait sur des VRAIES guitares, et même qu’il y en avait avec DOUZE cordes », et autres joyeusetés du même acabit.

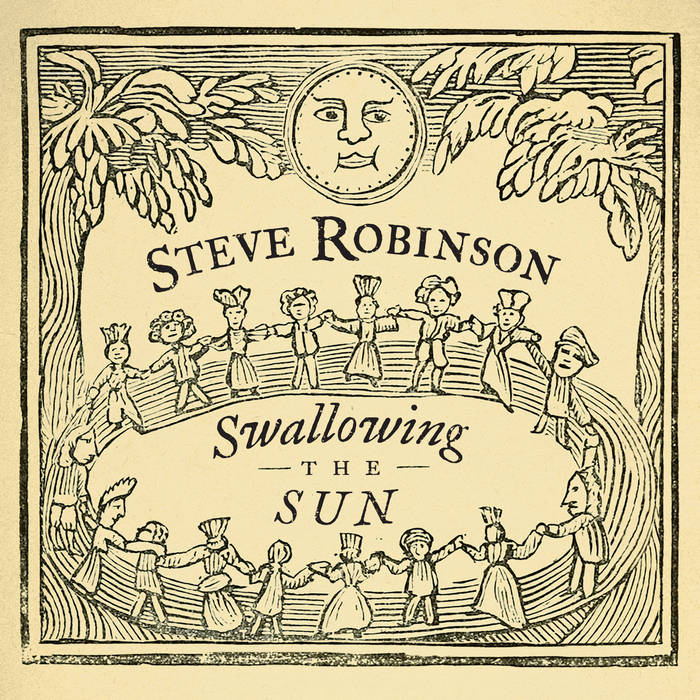

Heureusement, il n’en est rien. Pas la moindre trace ici d’aigreur nostalgique ou de ruminations amères : la passion est demeurée intacte et les chansons sont toujours là. Elles ont commencé à resurgir, déjà, il y a quelques années pour la meilleure des raisons, peut-être la seule qui vaille vraiment : cet attachement irrationnel et indéfectible à une forme classique et un peu désuète qui appelle inexorablement le partage avec une poignée d’amateurs. Deux albums solos d’abord – Away For The Day, 2005 et Undercurrent, 2007 – puis un autre, en duo avec Ed Woltil de The Ditchflowers – Cycle, 2015 – qui vient ici prêter main forte à son ami. Désormais installé du côté de la Caroline du Nord, Robinson n’a jamais laissé son long exil américain effacer ses racines musicales les plus anciennes, celles qui le rattachent encore et toujours à l’Angleterre de sa naissance et de son enfance. Trop expérimenté et trop honnête pour prétendre ignorer complètement d’où provient cette inspiration qui le traverse, Robinson laisse affleurer ses souvenirs, tout en en réarrangeant le flux au gré des correspondances musicales qui les accompagnent inévitablement. La présence au générique de Dave Gregory (XTC) suffit à donner une idée assez juste du ton et du niveau. D’autres correspondances – l’illustration sur la pochette qui rappelle celles des singles extraits de Nonsuch, 1992 ; la diatribe blasphématoire de Needle In The Red qui évoque Dear God – contribuent à renforcer les liens, réels ou virtuels, avec les génies de Swindon. Swallowing The Sun apparaît ainsi comme une somptueuse promenade en terroir britannique, au cours de laquelle le travail de mémoire entremêle les détails authentiques et les bribes de fantasmes mythifiés – Milk And A Dash. Au détour d’une mélodie, on croit parfois apercevoir l’ombre bienveillante de quelques figures familières que Robinson invite à la fête avec tact et goût – qu’il s’agisse de rendre hommage au fantôme de George Harrison – discrètement salué dans le titre Quiet One – dont la guitare reste ici omniprésente, ou de rappeler, par mélodies interposées, que Martin Newell demeure, aux yeux de quelques fidèles, The Greatest Living Englishman. Sans esbroufe ni fioriture, Robinson entretient les pelouses immaculées de ce Panthéon si précieux : trop humble et lucide pour prétendre y accéder un jour, il se montre, en tous cas, plus que digne d’en côtoyer les bordures.

![]()