Si la passion pour la chose musicale nous a attrapés pendant les années 1980 – et en particulier lors de leur première moitié –, il était souvent impossible de dissocier le fond (les chansons) de la forme (ce qui les emballait, tout en nous emballant). Avec l’émergence du punk et des graphistes qui étaient tout à la fois voleurs et novateurs, certaines pochettes de 45 tours ou albums justifiaient à elles seules l’achat d’un disque – ou peu s’en faut. Dans un joyeux foutoir et avec un vent de liberté et de créativité qui allait faire voler en éclats la « chappe de plomb culturel » qui sévissait en France lors des années 1970, des dessinateurs allaient faire de leur 9e art un acteur majeur du monde de la musique et détruire les carcans.  Héritiers de l’école belge, une fine équipe allait devenir le fer de lance d’une école qu’on aura tôt fait de baptiser « ligne claire » – une appellation qui sera même reprise pour définir la musique imaginée par une nouvelle scène anglaise de ces années-là, une scène “menée par des musiciens au teint d’une douceur désespérément pâle et auteur de mélodies d’une fragilité extrême : à chaque instant, la peur que la chanson ne s’autodétruise en pleine écoute ajoutait à l’émotion qu’elle suscitait”*. Très vite, le nom Serge Clerc berça l’imagination de quelques mélomanes, grâce aux aventures rocambolesques de musiciens qu’il imaginait pour Métal Hurlant (The Clash, The Stranglers, The Cramps…), à ses bandes dessinées ou ses pochettes de disques… Après une traversée du désert dans les années 1990, l’homme est revenu sur le devant de la scène en 2008 avec la parution d’une œuvre « autobiographique”, Le Journal – Une Histoire Vraie. L’occasion était alors trop belle pour ne pas rencontrer cet autre homme en noir, qui avait rendu un peu plus belles toutes ces années d’apprentissage et de premières fois… Alors, un jour d’hiver, nous étions partis à sa rencontre pour lui tirer le portrait.

Héritiers de l’école belge, une fine équipe allait devenir le fer de lance d’une école qu’on aura tôt fait de baptiser « ligne claire » – une appellation qui sera même reprise pour définir la musique imaginée par une nouvelle scène anglaise de ces années-là, une scène “menée par des musiciens au teint d’une douceur désespérément pâle et auteur de mélodies d’une fragilité extrême : à chaque instant, la peur que la chanson ne s’autodétruise en pleine écoute ajoutait à l’émotion qu’elle suscitait”*. Très vite, le nom Serge Clerc berça l’imagination de quelques mélomanes, grâce aux aventures rocambolesques de musiciens qu’il imaginait pour Métal Hurlant (The Clash, The Stranglers, The Cramps…), à ses bandes dessinées ou ses pochettes de disques… Après une traversée du désert dans les années 1990, l’homme est revenu sur le devant de la scène en 2008 avec la parution d’une œuvre « autobiographique”, Le Journal – Une Histoire Vraie. L’occasion était alors trop belle pour ne pas rencontrer cet autre homme en noir, qui avait rendu un peu plus belles toutes ces années d’apprentissage et de premières fois… Alors, un jour d’hiver, nous étions partis à sa rencontre pour lui tirer le portrait.

Il y a bien des dessins posés ici et là et les étagères ploient sous le poids de cartons, chemises et autres ouvrages, mais la pièce est impeccablement rangée et ordonnée. Ordonnée, en tout cas, pour le maître des lieux, qui en quelques secondes sait quel dossier attraper pour retrouver telle ou telle “étude”. La télévision est allumée sur CNN et les nouvelles du matin ne sont pas très réjouissantes ; l’écran de l’ordinateur est en veille. “Je viens de m’équiper d’Internet, pour avoir un e-mail”, se justifie Serge Clerc. “C’était une nécessité. Je ne pouvais plus communiquer : les fax, tout le monde s’en foutait !” Dehors, en ce premier jour de soldes, une pluie fine bat le pavé du IXe arrondissement parisien, où se trouve son appartement au rez-de-chaussée. Cheveux gris, habillé de noir de la tête aux pieds, il s’étonne, sans fausse modestie, de l’attente que suscite son retour sous le feu des projecteurs. Il a l’enthousiasme sincère du débutant lorsqu’il farfouille sous une pile de magazines et retrouve un Télérama récent où son nouveau recueil fait l’objet d’un encadré laudateur.

Il y a bien des dessins posés ici et là et les étagères ploient sous le poids de cartons, chemises et autres ouvrages, mais la pièce est impeccablement rangée et ordonnée. Ordonnée, en tout cas, pour le maître des lieux, qui en quelques secondes sait quel dossier attraper pour retrouver telle ou telle “étude”. La télévision est allumée sur CNN et les nouvelles du matin ne sont pas très réjouissantes ; l’écran de l’ordinateur est en veille. “Je viens de m’équiper d’Internet, pour avoir un e-mail”, se justifie Serge Clerc. “C’était une nécessité. Je ne pouvais plus communiquer : les fax, tout le monde s’en foutait !” Dehors, en ce premier jour de soldes, une pluie fine bat le pavé du IXe arrondissement parisien, où se trouve son appartement au rez-de-chaussée. Cheveux gris, habillé de noir de la tête aux pieds, il s’étonne, sans fausse modestie, de l’attente que suscite son retour sous le feu des projecteurs. Il a l’enthousiasme sincère du débutant lorsqu’il farfouille sous une pile de magazines et retrouve un Télérama récent où son nouveau recueil fait l’objet d’un encadré laudateur.

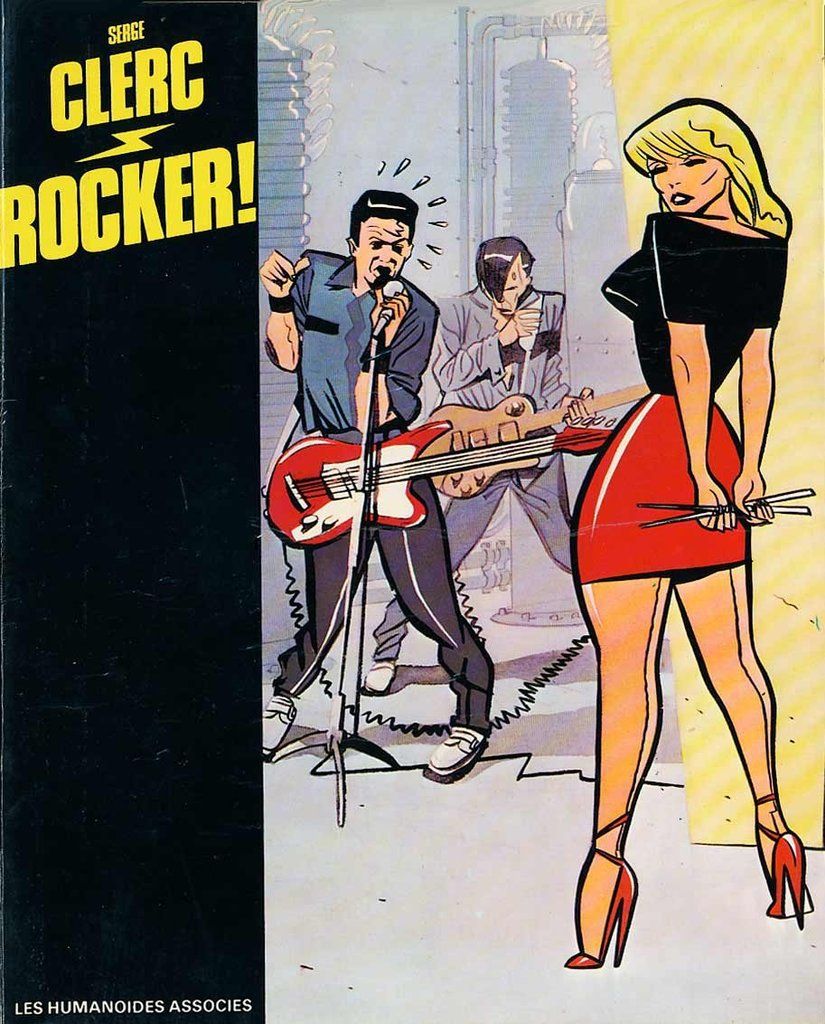

En plus de deux cents pages denses et haletantes, Le Journal – Une Histoire Vraie ! conte l’épopée, un tantinet romancée et ô combien rocambolesque, du mythique magazine Métal Hurlant, auquel Serge Clerc contribua. Et cette œuvre autobiographique de témoigner aussi d’une époque charnière entre la “chape de plomb culturelle qui sévissait en France dans les années 1970 et le vent de liberté insufflé par mai 1981 et l’explosion, entre autres, des radios libres”. Ce projet, il aura mis quatre années à l’achever. “Ah putain !”, lâche-t-il, sans hausser le ton. “Quand même, si j’avais su que ce serait aussi long…” Pour les mélomanes ayant grandi dans les années 1980, le nom de Serge Clerc éveille immédiatement des souvenirs, en noir et blanc comme en couleurs. Pochettes stylées, affiches élégantes, pin-ups aux formes voluptueuses tout droit sorties d’un roman de Dashiell Hammett, groupes immortalisés par un trait de crayon habile. À se demander si l’on ne finissait pas par préférer ses représentations de Debbie Harry aux clichés de la chanteuse de Blondie. C’est dire… Clerc avait imposé un style nourri par l’école belge, les fifties et l’art déco associés à son penchant pour l’explosion new-wave. Fortement influencé par Moebius à ses débuts, il va peu à peu devenir, en compagnie de son ami Yves Chaland, disparu tragiquement en 1990, l’un des piliers de la fameuse ligne claire, dont “l’intérêt était de reprendre des codes extrêmement sages et figés, tout en les modernisant et en les dynamitant de l’intérieur”.

La passion dévorante de Clerc pour le dessin naît à l’âge de raison, lorsqu’il découvre, dans l’immense cave de la maison de Roanne, ville où il passe enfance et adolescence, “une caisse emplie de BD un peu cheap. C’est comme si j’étais tombé sur un trésor ! Le second choc, ce fut un recueil de Tintin Au Pays de L’Or Noir. Ça venait sans doute de mes oncles, de cinq ans mes aînés. Pourtant il n’y avait absolument aucune bande dessinée dans la famille…” Alors le jeune Serge assouvit sa curiosité à la bibliothèque du coin, déjà convaincu du métier qu’il souhaite exercer plus tard. Il commence par reproduire les dessins de Blueberry ou Valerian, travaux pratiques qu’il regrette d’avoir égarés depuis. Surtout, il se plonge dans les magazines Mad, Pilote, puis L’Écho Des Savanes. Trouve son Graal en 1975 avec Métal Hurlant, nouvelle revue lancée par des francs-tireurs avides de science-fiction. “Je faisais cent bornes pour aller l’acheter à Lyon !” Un beau jour, il se risque à adresser par la poste quelques crobards à Moebius, l’un des dessinateurs et fondateurs dudit journal. “Je ne savais pas qui était Dionnet. Mais c’est lui qui a envoyé une lettre à ma mère. Je n’en revenais pas qu’ils m’acceptent, je me suis dit qu’il y avait une erreur”. Le jeune homme, à peine âgé de dix-huit ans, quitte sa province pour gagner Paris. Et vit aux premières loges, en y contribuant largement, la folle aventure de Métal Hurlant. Avec l’arrivée dans l’équipe d’un certain Philippe Manœuvre, le contenu évolue. “Au début, c’était purement SF, puis, nous sommes arrivés à ce mélange détonnant avec le rock, le polar et le bondage. Je me demandais si c’était parce que j’y bossais que je trouvais qu’il s’agissait du meilleur canard du monde”.

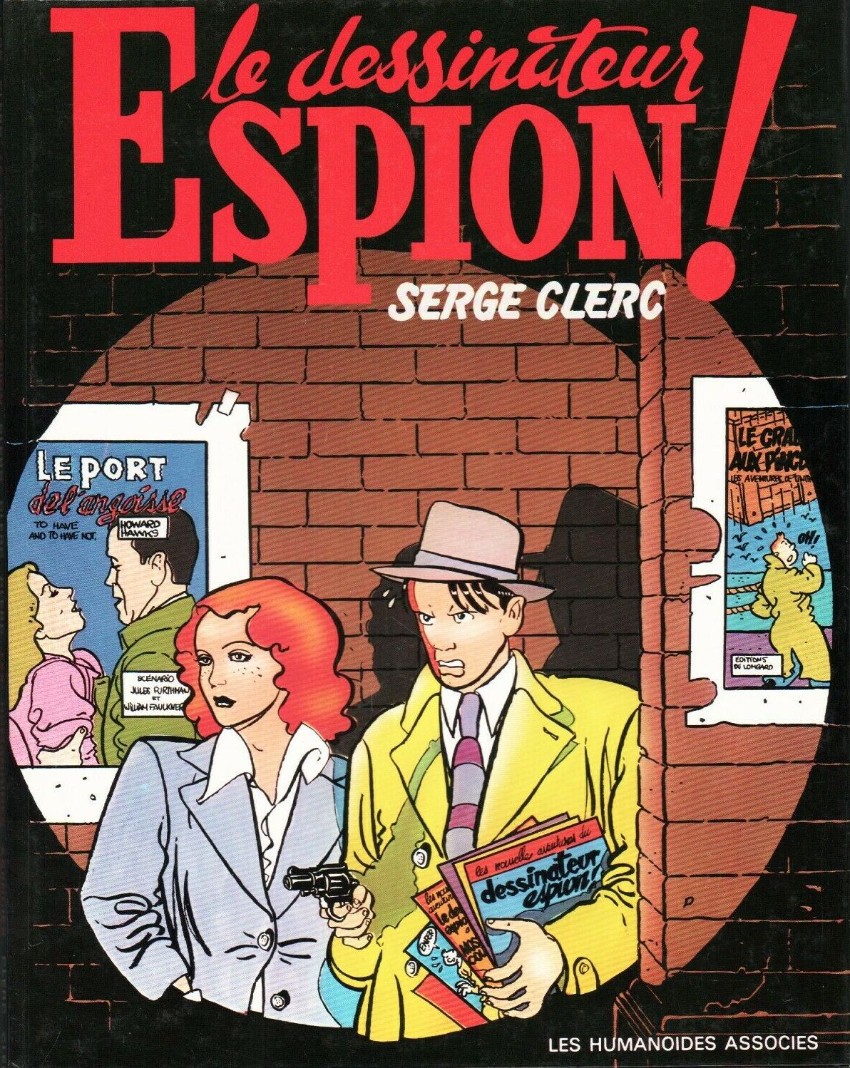

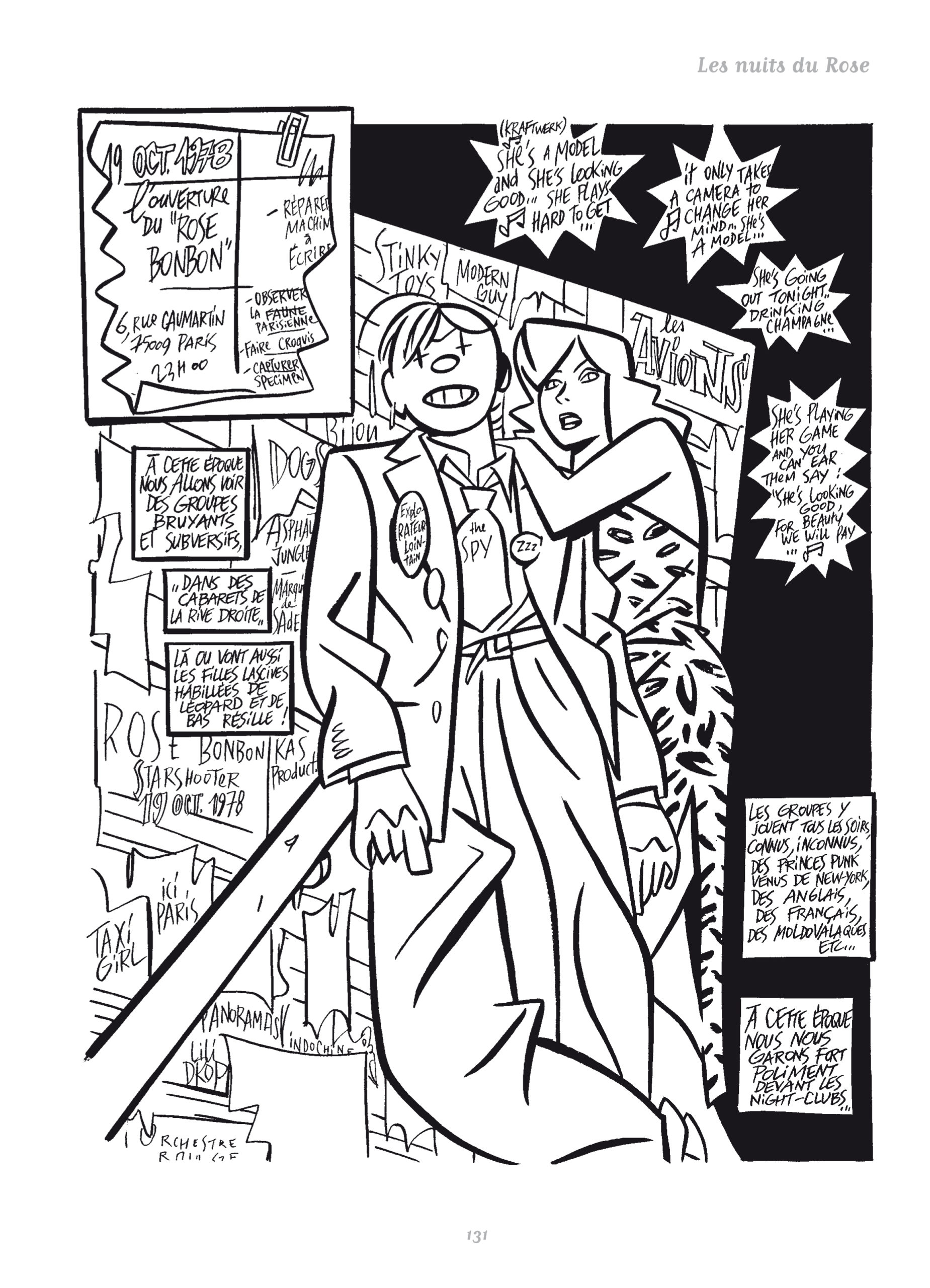

La passion dévorante de Clerc pour le dessin naît à l’âge de raison, lorsqu’il découvre, dans l’immense cave de la maison de Roanne, ville où il passe enfance et adolescence, “une caisse emplie de BD un peu cheap. C’est comme si j’étais tombé sur un trésor ! Le second choc, ce fut un recueil de Tintin Au Pays de L’Or Noir. Ça venait sans doute de mes oncles, de cinq ans mes aînés. Pourtant il n’y avait absolument aucune bande dessinée dans la famille…” Alors le jeune Serge assouvit sa curiosité à la bibliothèque du coin, déjà convaincu du métier qu’il souhaite exercer plus tard. Il commence par reproduire les dessins de Blueberry ou Valerian, travaux pratiques qu’il regrette d’avoir égarés depuis. Surtout, il se plonge dans les magazines Mad, Pilote, puis L’Écho Des Savanes. Trouve son Graal en 1975 avec Métal Hurlant, nouvelle revue lancée par des francs-tireurs avides de science-fiction. “Je faisais cent bornes pour aller l’acheter à Lyon !” Un beau jour, il se risque à adresser par la poste quelques crobards à Moebius, l’un des dessinateurs et fondateurs dudit journal. “Je ne savais pas qui était Dionnet. Mais c’est lui qui a envoyé une lettre à ma mère. Je n’en revenais pas qu’ils m’acceptent, je me suis dit qu’il y avait une erreur”. Le jeune homme, à peine âgé de dix-huit ans, quitte sa province pour gagner Paris. Et vit aux premières loges, en y contribuant largement, la folle aventure de Métal Hurlant. Avec l’arrivée dans l’équipe d’un certain Philippe Manœuvre, le contenu évolue. “Au début, c’était purement SF, puis, nous sommes arrivés à ce mélange détonnant avec le rock, le polar et le bondage. Je me demandais si c’était parce que j’y bossais que je trouvais qu’il s’agissait du meilleur canard du monde”.  Ensuite, Clerc, dont le premier coup de cœur musical s’appelle The Doors, travaille également chez Rock & Folk. La vague punk a fomenté une excitation nouvelle. Le jeune homme s’engouffre dans la brèche. Il fréquente plus que de raison le Rose Bonbon, un club parisien qui ouvre ses portes en 1978, l’année où il publie son premier recueil, Le Dessinateur Espion. Il voit défiler tous les acteurs de la scène française : Bijou, Taxi Girl, les Dogs et tutti quanti. Y rencontre, entre autres, le dénommé Fabrice Nataf qui lui propose de dessiner la pochette d’un artiste rockabilly anglais dont il s’occupe alors, Bob Clifford & The Hepcats. En ce même sanctuaire, il fera la connaissance quelque temps plus tard de Neil Spencer, éminent rédacteur en chef du New Musical Express, qui lui propose de collaborer au fameux hebdomadaire anglais. Il se souvient, non sans une pointe d’excitation, de l’explosion pop britannique du début des années 80. Cite, au débotté, Bow Wow Wow, Duran Duran, ABC, Simple Minds ou The Human League. “Je n’ai jamais compris le différend historique qui nous oppose aux Anglais. Entre eux et moi, ça s’est toujours bien passé !” Il considère aussi qu’à cette époque, son travail est “touché par la grâce”. Il est partout, signe plusieurs pochettes – Comateens, Clap Machine, Carmel,

Ensuite, Clerc, dont le premier coup de cœur musical s’appelle The Doors, travaille également chez Rock & Folk. La vague punk a fomenté une excitation nouvelle. Le jeune homme s’engouffre dans la brèche. Il fréquente plus que de raison le Rose Bonbon, un club parisien qui ouvre ses portes en 1978, l’année où il publie son premier recueil, Le Dessinateur Espion. Il voit défiler tous les acteurs de la scène française : Bijou, Taxi Girl, les Dogs et tutti quanti. Y rencontre, entre autres, le dénommé Fabrice Nataf qui lui propose de dessiner la pochette d’un artiste rockabilly anglais dont il s’occupe alors, Bob Clifford & The Hepcats. En ce même sanctuaire, il fera la connaissance quelque temps plus tard de Neil Spencer, éminent rédacteur en chef du New Musical Express, qui lui propose de collaborer au fameux hebdomadaire anglais. Il se souvient, non sans une pointe d’excitation, de l’explosion pop britannique du début des années 80. Cite, au débotté, Bow Wow Wow, Duran Duran, ABC, Simple Minds ou The Human League. “Je n’ai jamais compris le différend historique qui nous oppose aux Anglais. Entre eux et moi, ça s’est toujours bien passé !” Il considère aussi qu’à cette époque, son travail est “touché par la grâce”. Il est partout, signe plusieurs pochettes – Comateens, Clap Machine, Carmel,  Fleshtones –, dessine l’affiche de l’édition 1982 du festival rennais des Trans Musicales. L’année suivante, le voilà exposé à New York, à la Danceteria. Le très bel et compilatoire ouvrage Nightclubbing Desperado (Champaka, 2006), où l’on retrouve une centaine de ses dessins, témoigne brillamment de cette période fructueuse. Pourtant, il nie avoir jamais attrapé “la grosse tête, même si d’autres ont pu le penser”. En 1987, Métal Hurlant perd son indépendance et se retrouve dans le giron de l’Écho Des Savanes. Avec Clerc, l’histoire tourne vite en eau de boudin, sur fond de contrat bancal et de procès coûteux. Certes, Libération ou le Herald Tribune lui réclament des illustrations et la pub lui ouvre ses portes. Mais la machine est déréglée.

Fleshtones –, dessine l’affiche de l’édition 1982 du festival rennais des Trans Musicales. L’année suivante, le voilà exposé à New York, à la Danceteria. Le très bel et compilatoire ouvrage Nightclubbing Desperado (Champaka, 2006), où l’on retrouve une centaine de ses dessins, témoigne brillamment de cette période fructueuse. Pourtant, il nie avoir jamais attrapé “la grosse tête, même si d’autres ont pu le penser”. En 1987, Métal Hurlant perd son indépendance et se retrouve dans le giron de l’Écho Des Savanes. Avec Clerc, l’histoire tourne vite en eau de boudin, sur fond de contrat bancal et de procès coûteux. Certes, Libération ou le Herald Tribune lui réclament des illustrations et la pub lui ouvre ses portes. Mais la machine est déréglée.

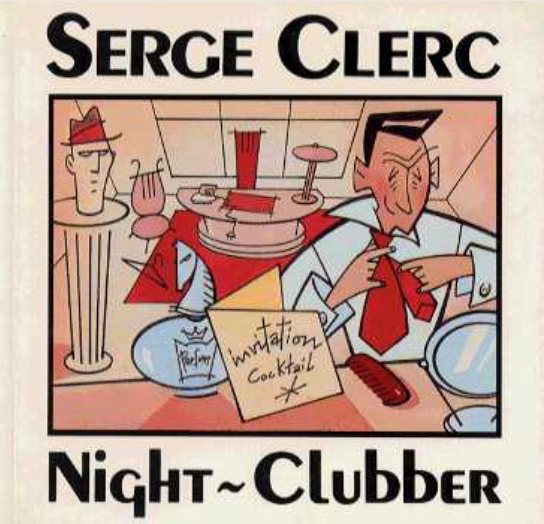

Après la parution de Night Clubber en 1989, il disparaît des rayons des libraires. Pendant dix années. Pas vraiment une traversée du désert, car il a de quoi s’occuper. Plutôt une autre vie. Moins rock’n’roll, surtout avec la naissance de ses jumelles au mitan des années 90. Avant qu’il ne se laisse happer par la dépression en 1995. “Devant un boulot de pub, je me suis retrouvé vide. À l’époque, je ne dessinais plus de cou à mes personnages, les traits n’étaient pas finis… Avec le recul, il semble évident que je ne savais plus où j’en étais”. Un thérapeute lui conseille de ne rien faire. Il opine. Et dessine alors pour lui. Traîne dans les cafés et croque des scènes de la vie quotidienne. Fréquente les ventes chez Drouot. Jusqu’au jour où un petit éditeur, Reporter, le prend par la main. Il remet le pied à l’étrier, publie trois recueils et commence à s’atteler sérieusement au Journal… Mais la guigne le rattrape quand ledit éditeur décède. Retour à la case départ ? Non, car Denoël se laisse séduire par le projet. Malgré son expérience, malgré son influence revendiquée dans nos contrées et outre-Atlantique – Daniel Clowes en tête –, Serge Clerc confesse volontiers être encore en proie au doute. “Je suis depuis toujours angoissé devant une page blanche. Les mecs qui bossent au fil de la plume, ça me rend fou… Ah putain !” Il jure pour la seconde fois, lui qui parle d’une voix posée. Il reprend. “Sans compter que la mémoire photographique n’existe pas chez moi. D’où mes piles d’études, comme un écrivain prend plein de notes”. Il avoue secrètement que si tout se passe bien, il pense déjà à une édition collector du Journal,

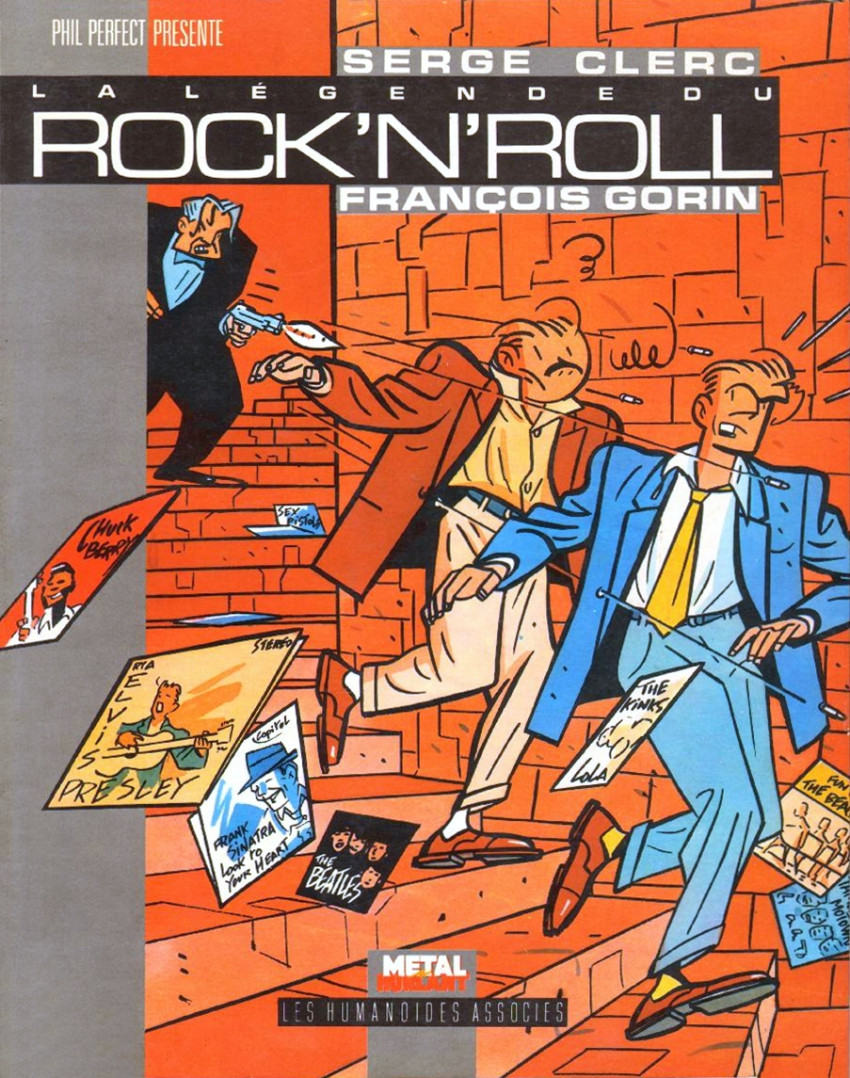

Après la parution de Night Clubber en 1989, il disparaît des rayons des libraires. Pendant dix années. Pas vraiment une traversée du désert, car il a de quoi s’occuper. Plutôt une autre vie. Moins rock’n’roll, surtout avec la naissance de ses jumelles au mitan des années 90. Avant qu’il ne se laisse happer par la dépression en 1995. “Devant un boulot de pub, je me suis retrouvé vide. À l’époque, je ne dessinais plus de cou à mes personnages, les traits n’étaient pas finis… Avec le recul, il semble évident que je ne savais plus où j’en étais”. Un thérapeute lui conseille de ne rien faire. Il opine. Et dessine alors pour lui. Traîne dans les cafés et croque des scènes de la vie quotidienne. Fréquente les ventes chez Drouot. Jusqu’au jour où un petit éditeur, Reporter, le prend par la main. Il remet le pied à l’étrier, publie trois recueils et commence à s’atteler sérieusement au Journal… Mais la guigne le rattrape quand ledit éditeur décède. Retour à la case départ ? Non, car Denoël se laisse séduire par le projet. Malgré son expérience, malgré son influence revendiquée dans nos contrées et outre-Atlantique – Daniel Clowes en tête –, Serge Clerc confesse volontiers être encore en proie au doute. “Je suis depuis toujours angoissé devant une page blanche. Les mecs qui bossent au fil de la plume, ça me rend fou… Ah putain !” Il jure pour la seconde fois, lui qui parle d’une voix posée. Il reprend. “Sans compter que la mémoire photographique n’existe pas chez moi. D’où mes piles d’études, comme un écrivain prend plein de notes”. Il avoue secrètement que si tout se passe bien, il pense déjà à une édition collector du Journal, avec une partie des dessins qu’il a dû écarter – “il aurait fallu cent pages de plus”, souffle-t-il. Il farfouille dans ses papiers à la recherche d’une liste, où il a scrupuleusement noté toutes les idées qu’il compte mener à bien. De rééditions – en espérant qu’il exhume sa décapante Légende Du rock’n’Roll, réalisée avec le journaliste François Gorin en 1984 – en nouvelles créations, en passant par des projets qui dorment sur ses étagères, à l’instar du Monde Merveilleux Des Crétins. Tout un programme. Des “châteaux en l’air”, pour reprendre une expression chère à Céline, il en a une bonne vingtaine. Dehors, la pluie s’est arrêtée. Serge Clerc compte bien rattraper le temps perdu. “J’ai passé quatre ans sans m’acheter de fringues, alors, après notre rendez-vous, je vais peut-être aller aux soldes”.

avec une partie des dessins qu’il a dû écarter – “il aurait fallu cent pages de plus”, souffle-t-il. Il farfouille dans ses papiers à la recherche d’une liste, où il a scrupuleusement noté toutes les idées qu’il compte mener à bien. De rééditions – en espérant qu’il exhume sa décapante Légende Du rock’n’Roll, réalisée avec le journaliste François Gorin en 1984 – en nouvelles créations, en passant par des projets qui dorment sur ses étagères, à l’instar du Monde Merveilleux Des Crétins. Tout un programme. Des “châteaux en l’air”, pour reprendre une expression chère à Céline, il en a une bonne vingtaine. Dehors, la pluie s’est arrêtée. Serge Clerc compte bien rattraper le temps perdu. “J’ai passé quatre ans sans m’acheter de fringues, alors, après notre rendez-vous, je vais peut-être aller aux soldes”.

* Extrait du livre Felt – Sunlight Bathed The Gloden Glow , à paraitre chez Le Boulon.