L’étudiant en architecture à Strasbourg a bien changé : il est devenu un dessinateur accompli, auteur d’une poignée d’albums remarquables, dont, entre autres, deux volumes des Passe-Murailles (Les Humanos), trois des Pieds Nickelés (Delcourt), et surtout la série originale Maggy Garrisson, scénarisée par Lewis Trondheim pour Dupuis, sans oublier la biographie Lino Ventura et l’oeil de verre avec Arnaud Le Gouëfflec sortie l’an dernier chez Glénat. Par contre, il est resté tout autant passionné par la musique que par le passé. De fêtes estudiantines mémorables en petits groupes où il a joué dans sa jeunesse agitée, le lien intime avec le rock ne s’est jamais distendu, et sa carrière entière continue à résonner en parallèle avec la musique. Dans ce selectorama généreux, il choisit quelques titres qui ont marqué son parcours, agrémenté de moult anecdotes savoureuses sur les rencontres qui ont émaillé sa vie.

01. « A » BOMB, Dream Dream (1986)

Nous sommes en 1989, à Strasbourg. J’ai 19 ans et suis étudiant en archi. Avec des potes, nous décidons de monter un groupe. Je m’installe derrière la batterie, le seul instrument qui me semble ne nécessiter aucune formation, seulement de l’énergie, de la conviction et de l’enthousiasme, ce dont je ne manque pas à l’époque. Parmi les membres de ce groupe baptisé The Laddazz, nous répétions alors réellement dans un garage Ladda : Grosbert le Malfrat. Grosbert est plus âgé et exerce sur nous une très forte influence. Il fut auparavant le guitariste des légendaires « A » Bomb, un groupe à la réputation sulfureuse. Leur musique était d’une rare violence et intensité. Ils ont enregistré un 33 tours, qu’il m’arrive encore d’écouter. Je pense que peu de groupes ont égalé en France cette rage, cette tension, ce sentiment d’urgence. Dans une interview, Grosbert dira de cet album : « Il vaut le premier Damned, le premier Saints, les 3 premiers Dr Feelgood, le premier Stooges, même le deuxième Stooges. C’est le plus beau premier album qu’on aurait pu rêver en France dans toute l’histoire de la musique punk et destroy ! » Grosbert prend la basse dans les Laddazz et en joue comme d’une guitare, comme Lemmy de Motörhead, groupe qu’il me fait découvrir parmi tant d’autres. Bien plus tard, avec mon complice Appollo, je dirigerai chez Dargaud un collectif dédié à Motörhead. De plus, Grosbert dessinait des bandes dessinées et c’est avec lui que je fis aussi mes premières armes dans le fanzinat avec un fanzine photocopié à l’arrache, nommé L’Avenir Radieux. Grosbert est pour moi ce grand frère qui m’a initié au rock’n’roll.

02. Loka and the Moonshiners, White Sun – Part 2 (2020)

Dans les Laddazz, je suis très ami avec Laurent Buscaglia, l’un des deux guitaristes. Avec lui, je partage une obsession pour le garage rock, les compiles Nuggets, les Sonics, le rock psyché, The Seeds en tête. Ensuite, Laurent s’éloigne du rock, et s’installe à Bruxelles où il découvre la rumba congolaise, ce qui a l’époque constitue une énigme indéchiffrable pour mes oreilles bouchées de punk-rocker. Ce n’est que bien plus tard que j’en comprendrai l’intérêt, mais j’y reviendrai par la suite. Ces derniers temps, Laurent renoue avec ses premiers amours en initiant le projet Loka and the Moonshiners dont le premier EP est sorti durant le confinement.

03. Crash Normal, The Wallet (2020)

Toujours à Strasbourg, quelques années plus tard, en 1995, je suis alors objecteur de conscience au cinéma l’Odyssée. Avec d’autres objecteurs et copains, nous fondons un fanzine : Caramel. Dans la bande, certains des dessinateurs sont aussi musiciens (Vincent Bergier, Meeloo). Nous décidons, dans l’émulation née du fanzine, de monter aussi un groupe, tant qu’à faire… Ce sera Elcamino, où Jérome Normal, et une américaine, Wendy nous rejoignent. Nous répétons dans les locaux d’un club de canoë kayak, sur les bords de l’Ill. Nous y enregistrerons une vingtaine de morceaux, peut-être plus (voir le lien bandcamp). Elcamino existera durant trois ou quatre ans, je ne sais plus exactement. Jérôme Normal, en parallèle, développe un autre projet, Crash Normal, à géométrie variable, encore très actif aujourd’hui. Crash Normal est selon moi, exemplaire de longévité et de constance dans l’exigence et la cohérence. Ici, un morceau récent, en hommage au Rébétiko, composé après un séjour en Grèce.

Elcamino : https://elcamino.bandcamp.com/

04. Michael Hurley, Werewolf song (1995)

Dix ans plus tard, la rencontre avec le scénariste Appollo est un moment charnière. Je vis désormais à Paris, de la bande dessinée, sans plus aucune velléité comme musicien. De toute façon, où caser une batterie, dans un appart parisien ? Mon trait est encore hésitant, peine à s’affirmer. Avec Appollo, nous sommes complices dans bien des domaines. Nous imaginons un projet un peu perché, une bande dessinée qui serait l’hybridation d’Éric Rohmer avec Russ Meyer (Russ Rohmer !), un road trip inspiré du couple de jeunes adolescents figurant sur la pochette de Goo des Sonic Youth, cette fameuse pochette dessinée par Raymond Pettibon. Nous donnons à l’héroïne les traits de Chan Marshall jeune (Cat Power, période Nude As The News) et nous nous imprégnons de la mélancolie de sa reprise du morceau Werewolf Song. Ainsi nait Pauline et les loups garous, édité chez Futuropolis. Cet album tient une place à part dans mon coeur, malheureusement il a été accueilli dans une totale indifférence. Bien sûr, je me suis intéressé à l’auteur de la chanson originale, Michael Hurley, qui est aussi, très discrètement, auteur de bande dessinée et a peint une grande majorité des pochettes de ses albums. Avec lui, j’ai commencé à cultiver mon intérêt pour les musiciens artistes folk, ces « outsiders » qu’aujourd’hui j’écoute beaucoup.

05. Jupiter & Okwess, Ofakombolo (2017)

Grâce à Appollo, à son invitation, je séjourne à deux reprises à Kinshasa, en RDC. Je n’avais jamais mis les pieds en Afrique auparavant. Sur un toit terrasse, surplombant le quartier Matonge plongé dans la nuit, j’assiste à un concert interminable de rumba. L’orchestre est sans cesse renouvelé, les guitaristes se relaient, je suis saisi. Je comprends alors mon ami Laurent. Plus tard, dans une boîte de nuit, je danse avec une jeune femme congolaise, toujours sur de la rumba. La jeune femme essaie de me guider. J’exécute une sorte de pogo très lent (seule danse dont je suis capable d’exécuter) que je veux très lascif, très sensuel, mais je lui écrase les pieds. Elle éclate de rire. Je m’en fiche, je suis heureux, je commence à adorer cette musique. Jupiter est l’une des figures magnétiques de la scène kinoise, ce n’est pas de la rumba, tant pis.

06. Docteur Eugene Chadbourne, Olivier Polard, John Trap, Arnaud Le Gouëfflec, Mieux Vaut Trouver La Mort (2015)

La première fois que je suis tombé sur le nom d’Arnaud Le Gouëfflec, c’était au hasard de recherches sur le net, au sujet d’un obscur groupe de rock dont je ne me souviens plus, mais peu importe. Je découvre ce type qui écrit des articles hyper pointus dans lesquels il partage ses découvertes musicales. Je comprends qu’il écrit des romans, du théâtre, de la poésie, des scénarios de bande dessinée (tiens donc), qu’il chante, qu’il a fondé un label brestois (L’Église de la petite folie), qu’il organise un festival (Le Festival Invisible). Je me souviens avoir pensé que ce serait chouette de bosser avec lui. Nous nous croisons à plusieurs reprises, nous échangeons quelques mots, je comprends qu’il apprécie mon boulot. Le temps passe. Un jour, Arnaud m’appelle pour me parler d’ un projet. Je suis surexcité, j’imagine qu’il va me proposer un truc sur Vince Taylor (que nous adorons tous les deux) ou sur Sky Saxon (idem), mais non, pas du tout, il veut réaliser une biographie de Lino Ventura ! Je suis sur le cul. Lino, t’es certain, c’est une plaisanterie ? Lino, pourquoi Lino ? À l’arrivée, je suis très fier de cet album. Et je suis certains que nous retravaillerons ensemble. Sur quoi ? Nous verrons bien. Ici, un album d’Arnaud en compagnie d’Eugène Chadbourne, musicien qu’il vénère et il a bien raison.

07. White Noise, Love without sound (1969)

Je profite de la réédition récente de J’élève mon robot de compagnie (instant promo) (NDLR : aux éditions Sarbacane) pour parler de mon rapport aux machines et aux musiques électroniques. Longtemps, j’ai été con et sectaire. Il ne fallait pas me parler de techno, de house, de ce genre de trucs. Je ne comprenais pas pourquoi autour de moi, des amis biens sous tous rapports plongeaient dans ces musiques débiles. La drogue, ça devait être la drogue, quoi d’autre ? Je pouvais concevoir l’usage de machines : j’écoutais Suicide, Devo ou Métal Urbain, mais ça restait du rock, quoi ! Même sous la torture, jamais je n’aurais avoué que I Feel Love de Donna Summer (qui figurait dans la discothèque de mes parents) exerçait sur moi une fascination suspecte. Je ne m’étais pas encore non plus penché sur les allemands, le Krautrock, trop hippie à mon goût d’alors. Et puis, je ne sais plus comment, j’ai commencé à y prêter une oreille timide. Lorsque je m’intéresse à un courant musical, je peux être très scolaire, très méthodique. J’ai donc scrupuleusement passé en revue les pionniers. Silver Apples et puis ce groupe, White Noise, et l’une de ses membres, Delia Derbyshire, qui travaillera ensuite pour la BBC (le générique de Docteur Who, c’est elle). J’ai lu quelque part que White Noise exerça pour les musiques électroniques une influence équivalente à celle du Velvet Underground pour le rock. J’adore cet album. Une anecdote idiote à son sujet. On m’a autorisé toutes les digressions que je souhaitais, alors allons-y. Un soir, j’invite un couple d’amis à la maison. Je lance ce disque. À un moment, je m’éclipse pour les toilettes, laissant seul le couple avec ma compagne d’alors. La seconde piste (My Game Of Loving) est un collage de râles, de soupirs, de bruits de copulation, parfaite bande son pour film de boules. Je jure qu’il n’y avait aucune préméditation de ma part. Lorsque je reviens dans la pièce, un silence gêné m’accueille. Je les rassure : non, non, ce n’est pas ce que vous croyez, ne craignez pas un traquenard échangiste, écoutez, c’est un album extra, « séminal » (hum, hum…), et j’entame pour vite dissiper le malaise et me justifier, le laïus sur White noise et le Velvet.

08. Cerberus Shoal, The Real Ding (2002)

La radio occupe une place centrale dans ma vie. La découverte de WFMU (radio localisée dans le New Jersey) fut un émerveillement. Elle m’accompagne encore lorsque je travaille, même si je dois reconnaître que son évolution récente me déçoit. Comment était-ce possible qu’elle diffusât autant de musiques fabuleuses qui m’étaient totalement inconnues ? Un puits sans fond. Lorsqu’un groupe me plait, j’ai un besoin impérieux de tout connaître à son propos. Un jour, WFMU diffuse une intrigante reprise de Vitamin C par Big Blood. J’apprends alors à connaître le couple Caleb Mulkerin et Colleen Kinsella et leur multiples et prolixes projets : Cérébus Shoal, Big Blood et Fire on Fire. The Real Ding me fait du bien, m’apaise. Malgré sa longueur et sa structure répétitive et lancinante, je peux l’écouter en boucle sans jamais me lasser.

09. Danny Cohen, Quiet Man (1999)

En rédigeant ces petites notes, je réalise combien mon rapport à la musique est une affaire initiatique de transmission, de rencontres. Du grand frère Grosbert à WFMU, il n’est question que de passeurs. En me consacrant exclusivement à la bande dessinée, je me suis éloigné des musiciens, j’en côtoie moins. Où vais-je m’abreuver désormais ?

Je suis récemment tombé sous le charme de Arlt. Leur musique est d’une fraîcheur revigorante mais il m’a semblé évident, dès la première écoute qu’elle est savante, irriguée de multiples influences souterraines. Je me suis donc abonné à la page Facebook de Sing Sing. Je loue ici sa générosité, car quotidiennement Sing Sing poste des pépites, parmi celles-ci, Danny Cohen (j’aurais tout aussi bien pu convoquer ici Ed Askew et tant d’autres). La trajectoire de Danny Cohen est fascinante, punk avant tout le monde, compagnon de route de Captain Beefheart, il va developper une écriture d’une grande singularité et de même, savante, alors que par commodité et pour bien vite l’ensevelir, il sera catalogué parmi les « freaks ».

10. Campari Crepuscule, Word (2020)

J’habite Le Mans. Je suis arrivé il y a neuf ans dans cette ville sans connaître personne, sans y avoir mis les pieds auparavant. Je n’y avais aucune attache. J’y ai rencontré rapidement des passionnés, une générosité, une ville extrêmement exigeante musicalement, sans esbrouffe ni publicité. Qui s’intéresse à Le Mans, hein ? Une gare de TGV où l’on ne s’arrête pas, entre Paris et Nantes (ma ville natale). La ville de Jean-Luc Le Ténia… Cette playlist étant pour moi l’occasion de remercier ces passeurs, ces découvreurs, je veux citer Vertiges Delphine, Radio Alpa, Teriaki et Bruno Cortex. Ce dernier organise à l’arrache des concerts fabuleux dans des bars minuscules. Je suis rarement déçu par sa programmation. Il n’hésite pas à partager ses coups de cœur. Durant le confinement, par exemple, il poste ceci. Pas mal, non ?

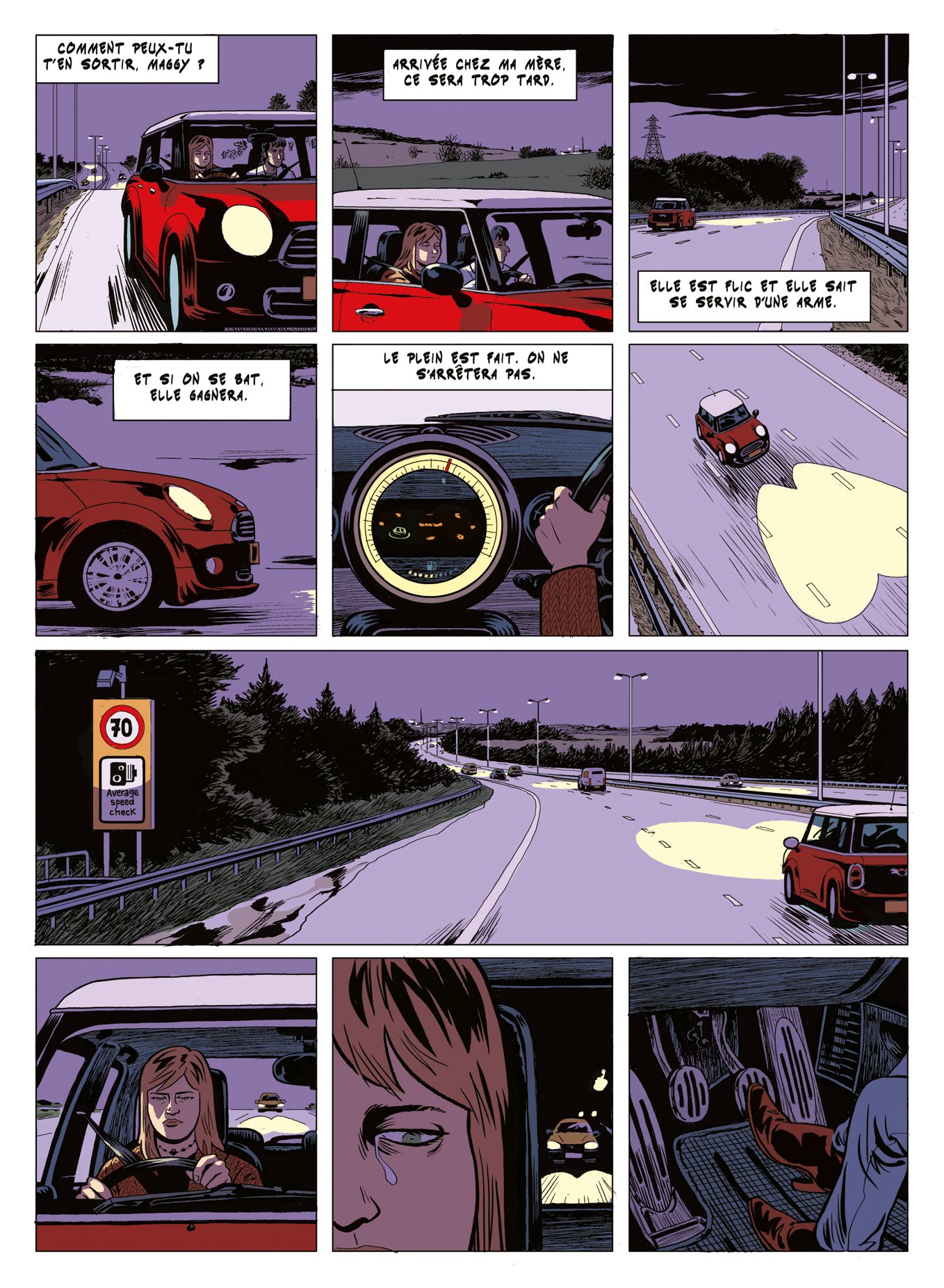

BONUS / Portfolio Stéphane Oiry

Pour terminer, une petite galerie de trois planches choisies par leur auteur pour découvrir son univers.

J’adore tellement cette playlist que je pourrai coucher avec son auteur s’il en venait a me parler musique un soir apres un diner arrosé…