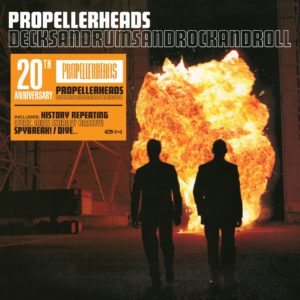

Il y a quelque chose d’étrange à voir rééditer un disque dont nous avons vécu les soubresauts (presque) en direct. Je dois me confier, au nom des saintes écritures Nuggets / C86 / Techno de Detroit / House de Chicago / Northern Soul et aux autres parangons du bon goût sûr : je suis tombé dans la marmite de la musique grâce au Big Beat, cet improbable mélange syncrétique – et souvent cheesy – de samples de rocks, de breakbeats hip hop accélérés et parsemés de lignes acides de TB303. Quelques jours avant Noël 1998, à la FNAC Montparnasse. Ce jour-là, j’achetais You’ve Come A Long Way, Baby de Fatboy Slim, plutôt qu’un disque d’Eurodance (ne me jugez pas). Le match de ma vie a peut être été gagné sur un prix vert de 98 francs. Certes, le rockeur, vaguement métalleux – comme tous les ados de classe moyenne non ?- que j’étais avait déjà eu connaissance de quelques tentatives de fusions entre rock et musique électronique : la BO de Spawn, Prodigy… Celles-ci alimentèrent ma curiosité et ma pulsion pour une chose nouvelle, mais aucune ne m’ébranla comme ce foutu disque de Big Beat, une manière symbolique de tuer le père en s’éloignant enfin de ses goûts (géniaux, par ailleurs). En l’espace de quelques mois, du haut de mes 15/16 ans, depuis ma banlieue tranquille, je me procurais tout ce qui était en rapport avec le Big Beat, et fis la connaissance de ses labels emblématiques : Skint et Wall of Sound. Le premier, installé à Brighton, était le quartier général de Norman Cook, son principal ambassadeur, et ancien membre éminent des géniaux Housemartins et Beats International, qui défendait une vision hédoniste de la chose. Si beaucoup de disques de la maison ne présentent pas forcément un intérêt majeur en 2018, comment ne pas succomber à Rockafeller Skank (Fatboy Slim), le super tube Battlestar (Lo-Fidelity All Stars) ou le non moins célèbre Bentley’s Gonna Sort You Out (Bentley Rhythm Ace) ? Les Londoniens de Wall of Sound ne manquaient pas de répondant et pouvaient compter sur The Wiseguys (Ooh La La, Start The Commotion) et Propellerheads pour contre-attaquer dans le duel mods & rockeurs à distance. Nous reviendrons peut-être un jour sur le cas de Touché et Regal, mais intéressons nous à leurs compères Will White et Alex Gifford. The Propellerheads furent une des sensations de 1998 avec leur premier album Decksanddrumsandrockandroll que nous pourrions traduire par Platinesetbatterieetrockandroll , mais il faut bien avouer que ça a moins de gueule en français dans le texte. Ce premier album est l’un des énormes succès du genre, avec moult synchronisations à la clef, notamment dans Matrix en 1999. Le groupe ne s’en remettra jamais vraiment, ne lui donnant même pas de réelle suite sur le moment, en dehors d’un EP contenant Crash! Vingt ans plus tard, la France n’a pas gagné une fois de plus la Coupe du Monde de football, le Big Beat n’est pas non plus revenu à la mode et tout le monde s’en tamponne le coquillard sévère. Il est curieux de voir ressortir Decksanddrumsandrockandroll dans un tel contexte, mais honnêtement, pas question de s’en plaindre pour autant. Le disque souffre certes de la malédiction des années 90 : l’envie de remplir généreusement la durée maximum de 74 minutes du compact disc, avec presque 68 au compteur. Pourtant dans ses bons moments, impossible de ne pas être à nouveau charmé par la salve de tubes bien troussés qui le compose, avec toutefois une moitié de fillers dispensables intercalés. Shirley Bassey illumine History Repeating, cavalcade groovy sacrément bien ficelée. Les mélodies sont intactes, et la production tient plutôt pas mal la longueur, une fois sortie de son contexte. Il est évident que le choix de la chanteuse fut guidé avant tout par sa présence au générique d’un film : Goldfinger . La fixette (jusqu’à la pochette) pour James Bond est en effet un grand classique de l’époque : loin de n’avoir infiltré que le Big Beat, elle infusa la musique électronique pendant de nombreuses années avant que les producteurs ne se décident à vouloir en faire autre chose que des musiques de films imaginaires. L’obsession réussit cependant bien aux deux Anglais, ils signèrent quelques uns de leurs meilleurs morceaux dans cette veine (Cominagetcha). Le remix de On Her Majesty’s Secret Service est ainsi l’autre zénith de l’album, une épopée de neuf minutes menée tambour battant avant de stopper net en milieu de course, et relancer la machine dans un mouvement frénétique. Kiffant à seize piges, cela fonctionne toujours dix neuf ans plus tard ! Si Spybreak!, une de leurs créations les plus mémorables et connues persévère dans la veine, nous lui préférons l’ouverture Take California qui a du tourner dans pas mal de walkmans cette année-là. Les Propellerheads se débrouillent aussi agréablement dans les tempi plus modérés. Winning Style représente ainsi une belle surprise, portée par un orgue hammond groovy. L’album n’exclue toutefois pas quelques accidents industriels. Bang On! semble ainsi vouloir se frotter aux Chemical Brothers à Prodigy en tentant une débauche de lignes acides, de raffuts et guitares saturées. Le truc ne fonctionne pas, ni poisseux et sexuel, mais trop exalté et fatigue plus qu’il ne convainc. En 2018, l’écoute de Decksanddrumsandrockandroll aurait pu craindre bien des désillusions, voilà pourtant un disque qui a assez bien vieilli malgré ses défauts (longueur, quelques morceaux de trop). La production, les beats puissants et rollin’ font toujours leur petit effet. Pas certain que cela ne suffise à amener une nouvelle génération à s’intéresser à l’une des étoiles filantes d’un genre particulièrement éphémère et novelty, mais cela rappellera quelques bons souvenirs à d’autres. Et puis qui sait, la France pourrait à nouveau gagner la coupe du monde ?

Il y a quelque chose d’étrange à voir rééditer un disque dont nous avons vécu les soubresauts (presque) en direct. Je dois me confier, au nom des saintes écritures Nuggets / C86 / Techno de Detroit / House de Chicago / Northern Soul et aux autres parangons du bon goût sûr : je suis tombé dans la marmite de la musique grâce au Big Beat, cet improbable mélange syncrétique – et souvent cheesy – de samples de rocks, de breakbeats hip hop accélérés et parsemés de lignes acides de TB303. Quelques jours avant Noël 1998, à la FNAC Montparnasse. Ce jour-là, j’achetais You’ve Come A Long Way, Baby de Fatboy Slim, plutôt qu’un disque d’Eurodance (ne me jugez pas). Le match de ma vie a peut être été gagné sur un prix vert de 98 francs. Certes, le rockeur, vaguement métalleux – comme tous les ados de classe moyenne non ?- que j’étais avait déjà eu connaissance de quelques tentatives de fusions entre rock et musique électronique : la BO de Spawn, Prodigy… Celles-ci alimentèrent ma curiosité et ma pulsion pour une chose nouvelle, mais aucune ne m’ébranla comme ce foutu disque de Big Beat, une manière symbolique de tuer le père en s’éloignant enfin de ses goûts (géniaux, par ailleurs). En l’espace de quelques mois, du haut de mes 15/16 ans, depuis ma banlieue tranquille, je me procurais tout ce qui était en rapport avec le Big Beat, et fis la connaissance de ses labels emblématiques : Skint et Wall of Sound. Le premier, installé à Brighton, était le quartier général de Norman Cook, son principal ambassadeur, et ancien membre éminent des géniaux Housemartins et Beats International, qui défendait une vision hédoniste de la chose. Si beaucoup de disques de la maison ne présentent pas forcément un intérêt majeur en 2018, comment ne pas succomber à Rockafeller Skank (Fatboy Slim), le super tube Battlestar (Lo-Fidelity All Stars) ou le non moins célèbre Bentley’s Gonna Sort You Out (Bentley Rhythm Ace) ? Les Londoniens de Wall of Sound ne manquaient pas de répondant et pouvaient compter sur The Wiseguys (Ooh La La, Start The Commotion) et Propellerheads pour contre-attaquer dans le duel mods & rockeurs à distance. Nous reviendrons peut-être un jour sur le cas de Touché et Regal, mais intéressons nous à leurs compères Will White et Alex Gifford. The Propellerheads furent une des sensations de 1998 avec leur premier album Decksanddrumsandrockandroll que nous pourrions traduire par Platinesetbatterieetrockandroll , mais il faut bien avouer que ça a moins de gueule en français dans le texte. Ce premier album est l’un des énormes succès du genre, avec moult synchronisations à la clef, notamment dans Matrix en 1999. Le groupe ne s’en remettra jamais vraiment, ne lui donnant même pas de réelle suite sur le moment, en dehors d’un EP contenant Crash! Vingt ans plus tard, la France n’a pas gagné une fois de plus la Coupe du Monde de football, le Big Beat n’est pas non plus revenu à la mode et tout le monde s’en tamponne le coquillard sévère. Il est curieux de voir ressortir Decksanddrumsandrockandroll dans un tel contexte, mais honnêtement, pas question de s’en plaindre pour autant. Le disque souffre certes de la malédiction des années 90 : l’envie de remplir généreusement la durée maximum de 74 minutes du compact disc, avec presque 68 au compteur. Pourtant dans ses bons moments, impossible de ne pas être à nouveau charmé par la salve de tubes bien troussés qui le compose, avec toutefois une moitié de fillers dispensables intercalés. Shirley Bassey illumine History Repeating, cavalcade groovy sacrément bien ficelée. Les mélodies sont intactes, et la production tient plutôt pas mal la longueur, une fois sortie de son contexte. Il est évident que le choix de la chanteuse fut guidé avant tout par sa présence au générique d’un film : Goldfinger . La fixette (jusqu’à la pochette) pour James Bond est en effet un grand classique de l’époque : loin de n’avoir infiltré que le Big Beat, elle infusa la musique électronique pendant de nombreuses années avant que les producteurs ne se décident à vouloir en faire autre chose que des musiques de films imaginaires. L’obsession réussit cependant bien aux deux Anglais, ils signèrent quelques uns de leurs meilleurs morceaux dans cette veine (Cominagetcha). Le remix de On Her Majesty’s Secret Service est ainsi l’autre zénith de l’album, une épopée de neuf minutes menée tambour battant avant de stopper net en milieu de course, et relancer la machine dans un mouvement frénétique. Kiffant à seize piges, cela fonctionne toujours dix neuf ans plus tard ! Si Spybreak!, une de leurs créations les plus mémorables et connues persévère dans la veine, nous lui préférons l’ouverture Take California qui a du tourner dans pas mal de walkmans cette année-là. Les Propellerheads se débrouillent aussi agréablement dans les tempi plus modérés. Winning Style représente ainsi une belle surprise, portée par un orgue hammond groovy. L’album n’exclue toutefois pas quelques accidents industriels. Bang On! semble ainsi vouloir se frotter aux Chemical Brothers à Prodigy en tentant une débauche de lignes acides, de raffuts et guitares saturées. Le truc ne fonctionne pas, ni poisseux et sexuel, mais trop exalté et fatigue plus qu’il ne convainc. En 2018, l’écoute de Decksanddrumsandrockandroll aurait pu craindre bien des désillusions, voilà pourtant un disque qui a assez bien vieilli malgré ses défauts (longueur, quelques morceaux de trop). La production, les beats puissants et rollin’ font toujours leur petit effet. Pas certain que cela ne suffise à amener une nouvelle génération à s’intéresser à l’une des étoiles filantes d’un genre particulièrement éphémère et novelty, mais cela rappellera quelques bons souvenirs à d’autres. Et puis qui sait, la France pourrait à nouveau gagner la coupe du monde ?