Je finissais par remarquer leur regard, à force. En lisant la presse musicale anglo-saxonne toutes les semaines, New Musical Express, Melody Maker, je distinguais leurs styles, différents, entre ceux qui captaient le point de bascule d’un concert dans un mouvement qui laissait des traces, ceux qui jouaient l’intimité du gros plan, seuls avec la vedette dans une chambre d’hôtel, ou encore ceux qui dans une explosion de couleurs tentaient la mise en scène, avec des accessoires ridicules, forcément ridicules. En France, je reposais mes yeux sur les noirs et blancs des Inrockuptibles et l’école Monfourny – Mulet, ou je prenais le plein de couleurs dans Best, chez Youri Lenquette ou Jean-Yves Legras. Et il y avait Edie Vee, mystérieuse, rare, qui capturait dans un geste naturel les étoiles filantes de mon panthéon personnel dans une revue pop moderne : la clique américaine autour de Drag City, les cousins écossais autour de Domino, les amis français autour de Lithium. Forcément, ça rapprochait.

Comment t’est venue cette passion de la photographie et comment s’est elle liée à ta passion pour la musique? Ou est-ce l’inverse?

Edie Vee : C’est la musique qui m’a menée à la photographie. J’ai eu un coup de foudre pour L’Angleterre lors de mes voyages scolaires au début des années 80. Ma correspondante avait des posters de groupes démentiels au mur, elle écoutait des trucs incroyables comme Wham!, Fun Boy Three, Kajagoogoo, Orange Juice, Aztec Camera, Duran Duran. Leur top 50 était tellement meilleur que le nôtre ! J’ai grandi avec Les Enfants du Rock, Rock&Folk, Best, le Cinéma de Minuit, les cassettes de concerts pirates de The Cure, Bauhaus, Joy Division, Kas Product, et la promesse de retourner en Angleterre. Après le bac j’avais plutôt envie de faire une école de cinéma ou de photo mais cela me semblait inaccessible. Je me suis envolée avec mon appareil photo pour une année sabbatique à Londres. Le hasard m’a fait rencontrer Joe Dilworth. Il photographiait pour le Melody Maker principalement mais était aussi batteur des Faith’Healers et de Stereolab. Chez lui on discutait musique, photo, Europe de l’Est (le mur n’était pas encore tombé) et moto. C’était très agréable ! J’ai découvert toute la scène londonienne de la fin des années Thatcher : Stereolab, My Bloody Valentine, Gallon Drunk, PJ Harvey, Moonshake, Moose. Et puis avant de rentrer en France, Joe m’a cédé un de ses appareils moyen format, un Rolleiflex, je me devais d’en faire bon usage. Je me suis ensuite inscrite à la Fac en Histoire de l’art et Esthétique de la photographie. Passer d’un cours dédié à la photographie vernaculaire américaine à un autre sur le western ou les nouveaux médias, aborder Deleuze, Derrida, Habermas et tant d’autres, c’était passionnant.

Avais-tu déjà des modèles, des photographes dont tu admirais le travail, qui t’inspiraient?

EV : Je voyais une juste distance, un grand respect des musiciens dans les images de Richard Bellia, Anton Corbijn, Steve Gullick et Joe Dilworth pour la presse musicale. Les images de la Factory d’Andy Warhol et du Velvet Underground, l’imagerie rock en général me touchaient particulièrement.

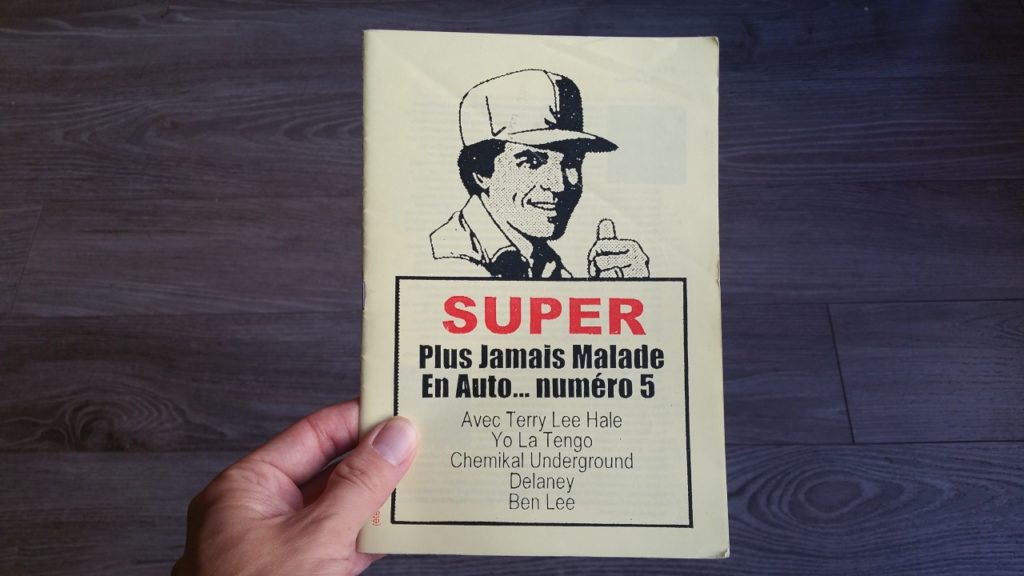

As-tu exercé ton travail dans des fanzines ou pour d’autres médias avant de travailler pour la revue pop moderne ?

EV : J’ai fait quelques piges photo pour Hyacinth, Premonition, et ensuite, parallèlement à la RPM des photos pour Junior, Plus jamais malade en auto, Jade, Octopus et The Wire Magazine.

Je connais en gros ton travail photographique pour la RPM, du début des années 90 au début des années 2000, peux-tu nous raconter comment tu t’es retrouvée embarquée dans cette aventure?

EV : C’est Morvan (Boury) qui a proposé mes images d’April March. Mes photos leur ont plu, après tout s’est enchaîné.

Comment fonctionnait la rédaction vis-à-vis des photographes? Vous étiez plusieurs photographes (Philippe Lévy, Robin, Narumi Omori…), comment vous répartissiez-vous les diverses séances?

EV : C’est étonnant mais je ne crois pas les avoir rencontrés. Philippe (Jugé) et Christophe (Basterra) me proposaient des sessions mais je travaillais surtout en binôme avec les journalistes avec qui je partageais beaucoup de musique : Joseph (Ghosn) et Morvan pour la RPM, Philippe Dumez pour Jade ou Plus jamais malade en auto et Junior.

Est-ce que tu avais une préférence pour un des types de photos liés à la musique : séances de poses pour accompagner un article, photos de concerts…

EV : Les photos de concerts c’était pas mon truc, ça a été une expérience difficile sinon ennuyeuse. Tu te retrouves à jouer des coudes et faire ta place parmi quelques photographes armés de gros zooms et agglutinés devant le pied du micro. Tous se manquent de respect le temps de deux titres… Dans les petites salles, c’est plus intéressant. J’ai un bon souvenir du concert de Foetus qui débordait de scène et de ces types qui enchainaient les stage-diving, c’était fort. J’ai bien aimé photographier toute cette énergie. Aujourd’hui avec le numérique, c’est certainement plus simple. J’étais vraiment plus à l’aise avec les photos de presse, c’est une histoire de rencontres. J’aimais bien ces balades photographiques, se sentir bien dans Paris, capturer un instant, un lieu et toute l’attention d’un artiste ou d’un groupe.

Quel était ton rapport avec les chanteurs ou les artistes?

EV : Connaître leur musique me semblait essentiel tout d’abord. L’impression d’en savoir davantage sur eux, de pouvoir mieux les cerner et ne pas les desservir était très important, puis au fil des années, cela m’a paru possible de faire sans. Les contraintes étaient réelles. J’avais entre 5 et 15 min. pour les photos, je n’avais souvent pas le temps de finir ma pellicule. Il m’arrivait plus rarement d’avoir une heure devant moi ! Je faisais toujours quelques repérages autour du lieu de rendez-vous, mais je privilégiais la rencontre, le moment partagé. Joseph (Ghosn) a été un formidable facilitateur, il me permettait d’assister aux interviews, la connexion avec les musiciens était déjà établie quand venait mon tour de les photographier. Les Anglais comme les Américains avaient un sens de l’image et de la mise en scène très simple, naturelle et totalement maitrisée. Je crois avant tout qu’ils avaient envie de s’amuser, de créer et partager un moment agréable. Tout était très fluide, ils savaient se présenter à la caméra, te donnaient beaucoup. Je n’avais pas énormément besoin de les diriger, la proximité était immédiate. Les Français étaient plus raides, ils avaient une conscience d’eux-mêmes très forte, ils en devenaient difficiles à diriger. Aujourd’hui on a tous une pratique photographique quotidienne, le numérique a décomplexé le portrait et l’image de soi.

Tu sembles assez attachée à des artistes américains (Bill Callahan, Palace, Jim O’Rourke, Gastr del sol), est-ce que dans la mesure du possible, tu privilégiais les artistes dont tu aimais la musique ou peu t’importait? Qu’écoutais-tu à l’époque?

EV : J’ai eu le privilège de pouvoir rencontrer et photographier sur plusieurs années les artistes dont j’aimais la musique. Joseph proposait toujours de faire des papiers pour les artistes les plus cools, on travaillait bien ensemble. J’étais à l’époque totalement en phase avec les labels Drag City et Thrill Jockey et par chance leurs artistes passaient par Paris. On était un petit groupe d’amis passionnés, on écoutait et partageait des musiques très différentes. On avait la certitude de vivre un pan de l’histoire de la musique important. C’était bien sûr moins évident de photographier des artistes dont je ne connaissais pas ou aimais moins la musique, mais pas impossible. Dans ces cas-là, il n’y avait pas de projection possible. Je me concentrais davantage sur l’image elle-même.

Quels sont les 4/5 séances dont tu gardes un souvenir impérissable pour une raison ou une autre?

EV : Impossible de réduire à 5, il y en a beaucoup plus ! Je te dirais l’énergie créative de Hood, le charisme de Jon Spencer Blues Explosion, la grandeur de Kim Gordon, l’être-là de Pierre Henry et Robert Wyatt, l’immense humilité de Plaid et Autechre, l’extrême générosité de Jim O’Rourke et de David Berman, la douce assurance de Will Oldham, la profondeur de Bill Callahan, la fragilité de Mark E. Smith, la plénitude de Jay Mascis et leur confiance à tous. Ce sont de très bons souvenirs qui ont donné de bonnes photos je crois.

Comment voyais-tu l’aspect graphique de la revue à l’époque et la façon dont les photos étaient intégrées à la revue? Je trouve que le magazine offrait beaucoup d’espaces à la photo…

EV : En passant à la couleur, le magazine a davantage fait la part belle aux images, la maquette évoluait discrètement à chaque numéro. Les D.A. étaient très impliqués. Je me souviens d’une conversation avec l’un d’entre eux où on avait imaginé un numéro où tous les photographes seraient contraints de photographier uniquement avec un appareil jetable. Ça nous plaisait bien mais on savait que cela serait difficilement accepté. Je n’ai jamais été déçue du traitement de mes images, je leur faisais confiance. J’emportais avec moi autant de la couleur que du N&B et différents formats. Faire une bonne image, c’est rendre l’artiste présent à l’image, en étant à la bonne distance, en travaillant un cadrage, une mise en scène. Tu dois être là pour eux et eux pour toi, tu es très proche d’eux, tu mobilises leur complicité et leur attention, tu n’as que cinq minutes et c’est souvent le petit grain de sable ou de folie qui rend la photo intéressante.

Était-ce important pour toi de faire une couverture ?

EV : Non, mais cela m’aurait permis de bénéficier d’une meilleure exposition, c’est certain.

Avec quel matériel travaillais-tu à l’époque ? Est-ce que tu développais toi-même tes clichés ?

EV : Je travaillais simplement, légèrement, avec un 24×36, un moyen format et parfois un polaroid, le plus souvent en lumière du jour, très rarement au flash, en noir et blanc et en couleurs, suivant le budget, l’envie et le temps alloué. J’ai longtemps développé mes propres films et passé de nombreuses heures en labo à tirer mes images. J’avais envie de travailler l’image jusqu’au bout, inverser les processus, contrôler l’image. Et puis j’ai fini par laisser cela aux labos pros qui faisaient cela bien mieux que moi !

Comment étiez-vous payés pour des photos publiées ?

EV : J’étais payée à la pige et au format de la photo publiée ce qui ne me menait pas très loin, ce n’était pas rémunérateur du tout. Je rêvais de vivre de la photo sans vraiment y croire.

Tu as travaillé pour des labels aussi, pour des photos promotionnelles ? Voyais-tu une différence avec les séances pour la RPM ?

EV : Morvan et Philippe Dumez m’avaient présenté Vincent de Lithium et j’ai pu faire les photos promo de Jérôme Minière et Dogbowl. Dominique A avait bien aimé aussi les images que j’avais faites pour Palace, on a calé quelques séances photo ensemble ensuite. C’était extrêmement confortable car j’avais tout le temps nécessaire pour réaliser la session comme je l’entendais. Drag City m’a demandé des images de David Grubbs, Will Oldham aussi et de Dave Pajo. Par l’intermédiaire d’Octopus, j’ai fait quelques piges pour The Wire. Mes images m’ont menée à Labomatic, un collectif de graphistes très pointus, prolifiques et hyper cools.

Est-ce qu’à l’époque, tu te référais à d’autres photographes, je pense à ceux des Inrocks, de Best, en France, ou en Angleterre ?

EV : Pas spécifiquement, je lisais la presse musicale bien sûr mais mes influences étaient ailleurs. Je me sentais très proche de photographes américains comme Lee Friedlander, William Eggleston, Nicholas Nixon, Harry Callahan, Emmet Gowin, Ray Metzker, Stephen Shore, Joël Meyerovitz ou encore Jeff Wall, Cindy Sherman mais aussi tout le courant allemand avec Berndt & Hilla Becher, Andreas Gursky tant pour leur pratique photographique que pour leur façon de repousser les limites du médium. La photo de famille, le portrait, le paysage, la sérialité me passionnaient vraiment et c’est encore le cas.

A partir de 2000, on ne voit plus trop tes images dans RPM, comment s’arrête ta collaboration avec le magazine et quelles en sont les raisons ?

EV : J’avais besoin de manger, il me fallait trouver un job, un vrai ! Et puis on m’a proposé de photographier Jay Mascis dont j’étais hyper fan. On ne s’est presque pas parlé, tout était fluide, magnétique. On a fait le tour du pâté de maison, j’ai pris très peu d’images, une dizaine, à deux pas des locaux de Labels puis de retour dans la salle de promo Jay a pris sa guitare et je l’ai écouté jouer, longtemps. C’était magnifique, j’ai décidé de m’arrêter là.

As-tu continué à photographier pour d’autres médias ?

EV : Non, excepté pour Labomatic, dans un registre très différent.

Est-ce que l’arrivée du numérique a changé quelque chose pour toi ?

EV : Nos pratiques photographiques ont complètement changé, aujourd’hui, tout le monde fait de la photo, au quotidien, sans compter et l’édite, puis la partage. C’est très différent. Je n’ai pas vécu l’arrivée du numérique professionnellement mais personnellement. J’ai d’abord fait pas mal de résistance car les débuts du numérique étaient vraiment perfectibles. Aujourd’hui je ne photographie quasiment plus qu’avec mon iPhone mais je rêve encore de m’offrir un jour une chambre photographique !

Quel est ton métier maintenant et continues-tu à travailler ?

EV : Je suis UI designer, je réalise le design visuel d’interfaces digitales. Je ne photographie plus que lorsque je suis en vacances.

Ecoutes-tu encore beaucoup de musique actuellement ? Y a t-il un plusieurs artistes pour lesquels tu reprendrais bien ton appareil ?

EV : J’écoute peu de musique aujourd’hui, je suis capable d’écouter en boucle pendant des semaines Panda Bear, Animal Collective, Baxter Dury ou LL. Je reprendrais volontiers mon attirail de photographe pour eux tous, Stuart A. Staples aussi ou encore les filles d’Illighadad. J’aimerais les suivre et documenter une période de leur vie.

BONUS – Pictures On My Wall : Edie Vee

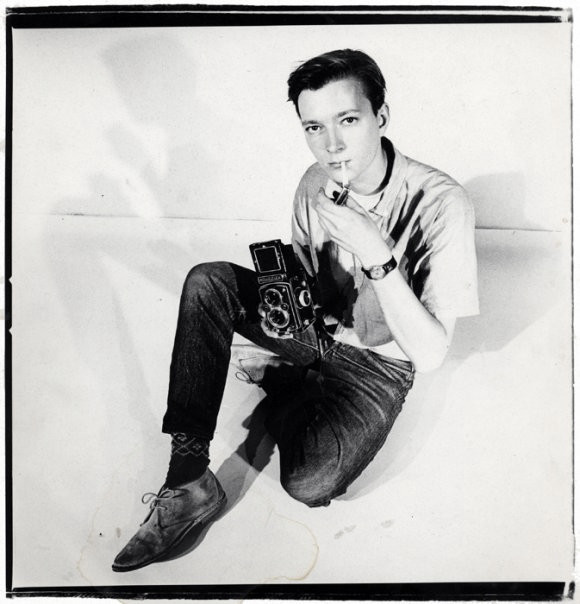

Stephen Pastel, février 1995

A mes yeux les Pastels sont l’essence même de l’Angleterre (peut-être parce qu’ils sont écossais !) C’est une de mes premières séances photo, j’étais impressionnée ce jour-là et je ne me sentais pas très professionnelle, j’hésitais à diriger Stephen. Il avait été très conciliant, adorable. Une véritable crème.

Stereolab, octobre 1995

Je n’ai eu que deux minutes pour faire les photos, c’était backstage après un superbe concert au Café de la Danse. C’était très aérien, tout le monde était dispersé et pourtant sur l’image, le groupe semble très concentré !

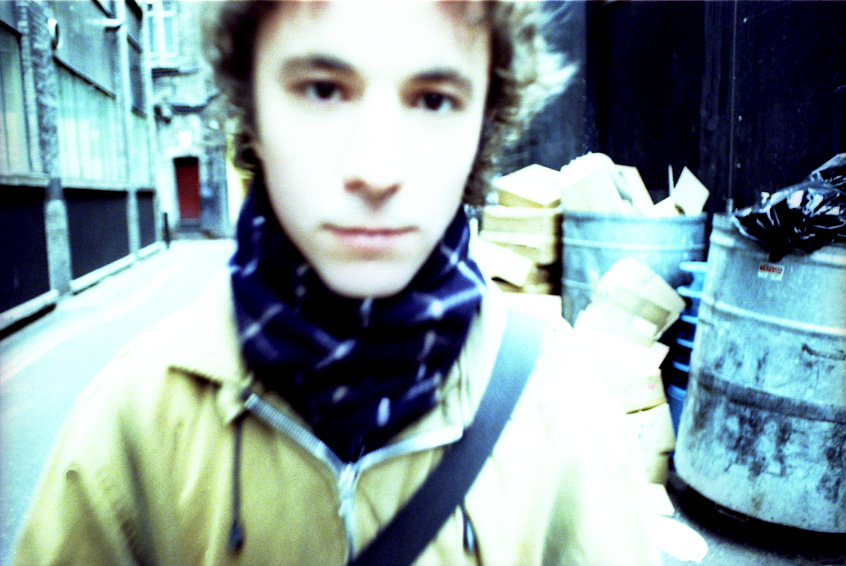

Jim O’Rourke, mai 1996

Ce jour-là, Jim s’est mis en scène dans un accident de voiture, il était à fond. C’était près des Instants Chavirés. C’est un très bon souvenir. Derrière ce musicien à l’allure universitaire, un peu à l’étroit dans son costume se cachait un génie, d’une bienveillance et d’une générosité incroyable, d’une coolitude sans pareil.

Bill Callahan, janvier 1999

C’est certainement l’artiste que j’ai le plus photographié. On avait l’impression de se connaître sans se parler avec Bill. Au fil des ans, la confiance grandissait. Parfois je ressentais une tristesse abyssale que je n’osais pas interroger.

Supermalprodelica, mars 1998

Je n’ai jamais été très indulgente avec les Français musicalement jusque-là. Pour la séance photo, j’avais pris sans grande conviction la K7 promo de Michel (Wisniewski – Supermalprodelica, Scum Yr Earth…) que Martin Dupré de Paperplane m’avait remise et après deux titres j’ai commencé à danser. J’ai rencontré un passionné de musique à l’humilité presque dérangeante. On a fini la séance chez Fauchon à boire du chocolat chaud. Rad !

David Berman, septembre 1998

C’est la seconde fois que je rencontrais David Berman et il était à chaque fois immense, lumineux, d’une beauté incroyable, et plutôt heureux. C’est cette image que je veux garder de lui.

Bonnie Prince Billy, décembre 1998

J’ai suivi Will Oldham pendant plusieurs années et je crois qu’on appréciait de se revoir régulièrement, cela nous amusait. Il y avait de moins en moins de retenue, cela devenait de plus en plus léger. C’est la dernière session que nous ayons faite ensemble. J’aime beaucoup cette série d’images. La confiance et le plaisir sont partagés. « Je bricole ma guitare 5 minutes, fais comme tu le sens ».