« Il est temps de dresser des temples

aux ouvriers où les pyramides sont nées,

le chantier patenté exige révérence,

à la lueur des bougies d’Esope

et de Manufrance, en France, en France »

Parce que Nicolas Paugam a approché deux fortes têtes des affaires de la musique, Vincent Chauvier et son label Lithium quand il officiait avec son frère dans l’entreprise familiale Da Capo ou plus tard Bertrand Burgalat qui le mit à l’honneur de sa très scrutée chronique de Rock’n’Folk, on se dit qu’il en est lui-même une : une tête de pioche, un empêcheur de tourner en rond, un original. Pas grave s’il n’ira pas (pour le moment) imposer le tricot orange et le chapeau de paille dans les armoires impeccables (tendance costume de velours et synthétiques pastel) du label Tricatel, la collusion eut eût du chien.

On écoute son cinquième album en solitaire comme on se mettrait autour du feu pour écouter le gars doué en positions des doigts sur le manche : pas qu’il en connaisse des compliqués (encore que), c’est surtout une question de la position de son chant sur ceux-ci, du rapport disloqué avec la rythmique, de la fluidité des mots, du jeu avec les autres musiciens. Certains ne cherchent pas midi à quatorze heures, Nicolas le cherche bien profond dans son ailleurs à lui (le Brésil, l’Espagne, le continent africain) pour pousser sa chanson française près de ses frontières les plus étranges et les plus exotiques. Enfin, c’est ce que le gars nous dit, parce que, moi, j’ai du mal avec ces trucs de musicologistes. Alors je me laisse bercer par ses mots, pleins de cette sagesse quand on a dépassé la moitié de sa vie, mais que les plus jeunes n’écouteront pas (il ne faut pas rêver, ils feront leur propre chemin), pleins de folie aussi parce qu’on dirait que la littérature de Nicolas est trop dense pour comprendre tous les sens qu’il aimerait lui donner, que tout est tendu comme un élastique, prêt à céder sous le poids qu’il veut lui faire porter. On est loin de la recherche d’une préciosité minimale, plus d’une rugosité savante, avançant coûte que coûte, les sandales à lanière qui marchent sur des chemins de cailloux, les petites laines qui sentent le feu quand on rentre dans la cabane en travaux.

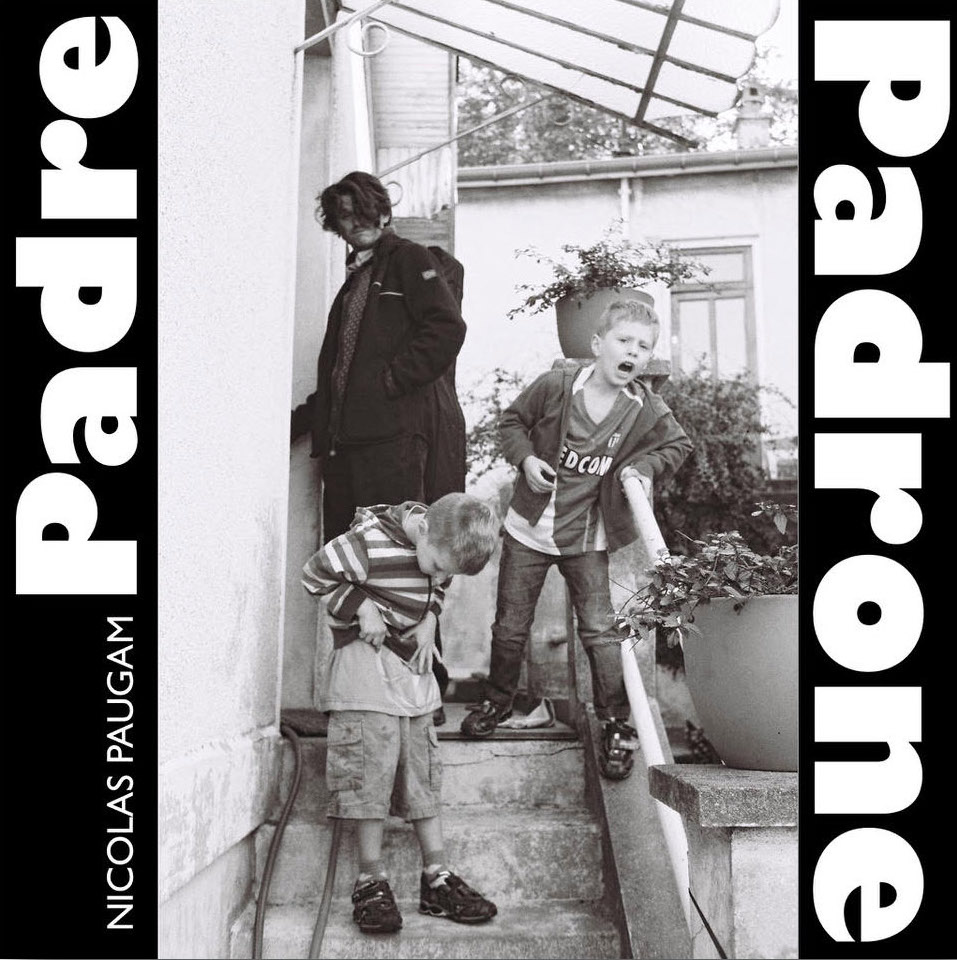

Ainsi Padre Padrone respire de cette grâce toute terrienne qu’on rapprocherait bien des bardes néo-ruraux de ces dernières années, Nicolas, on le verrait bien faire le fou tout nu dans les champs au son d’une vielle à roue, sauf que non. Sa géographie serait plus vaste, avec des penchants plus bavards, mais finalement, la recherche est la même : celle d’une quête personnelle, une essence de l’expression en même temps qu’une sorte de transe. Musique brésilienne, des touches de manouche, pour ceux qui aiment le jazz assurément, les influences avouées qui traversent le bonhomme ne prennent jamais le pas sur sa vérité profonde (« c’est pas que je dis non, c’est pas que je fuis la chanson »), celle d’un gars pétri de bonnes ondes à l’humour présent, mais distant dans son rapport au monde, pour faire tourner la galerie sur une table en la soûlant de paroles précises et vibrantes, sans se soustraire aux convulsions contemporaines. On dirait de la chanson politique ? Mais oui. Vous ne trouvez pas ça très élégant ? Et merdre, c’est exactement ça, la musique de Nicolas Paugam est pas très bien peignée, pas super attifée, mais qu’est-ce qu’elle dégage, dans sa sophistication en faux-semblant : ça dandine, ça s’agite des hanches, ça se tape du coude (drôle de duo avec JP Nataf dont on retrouve le grain de voix avec un plaisir fou) au milieu des cuivres discret et du groupe en feu, entre groupe de baloche (dans l’acceptation comeladienne du terme) et petits requins très malins (ça joue, mec), entre les soli de belles guitares qu’on se passe, la passe justement vers l’Amérique du Nord aérienne (Hey Gus), chœurs énergiques (Burkinabe), folk doux (Viens dans ma vallée), court-métrage dément et obsédant (le dérangeant Les rivières obscures)… La valise est pleine pour une belle invit’ au voyage (« à l’abri des potences et des gibets ») dans la tête de Nicolas Paugam.

![]()