My solution was a simple one. I decided to avoid whenever I could all of these words and instead use the one simple English word that evokes the whole notion of relationship : you.

My solution was a simple one. I decided to avoid whenever I could all of these words and instead use the one simple English word that evokes the whole notion of relationship : you.

La personne se tient debout, au bord gauche de la fosse, tournée vers jardin. Juchée sur l’une de ces parois qui guident et séparent les foules quand on les regroupe, elle pousse le ciel de sa main. Et le public, tout le public face à elle fait de même, un geste lent et répétitif qui forme une vague, une autre, un déferlement ralenti, c’est une ballade, c’est Push the Sky Away, et nous poussons le ciel de la main de même, comme s’il pouvait attendre. Après, le silence et la nuit.

Nick Cave sait mettre sa discrète ironie en pause aux moments opportuns – chacun de ses concerts.

Il y a quelques siècles, je rêvais de devenir son bassiste, de devenir à proprement parler Martyn P. Casey surtout, ou Barry Adamson, ou Tracy Pew – un peu moins, trop d’emmerdes, et la mort trop tôt –, ou Mick Harvey – je tâchais même de m’habituer à jouer avec la jambe droite avancée, comme ce dernier – adolescence et mimétisme – l’autre bassiste de la classe de première reprenait Deftones et me donnait envie de fuir le bled – de fuir mon Wangaratta et tous les Wangaratta du monde, et tous leurs t-shirts de groupe, comme Cave n’a pas vraiment fui le sien – on l’a mis dans un train.

Au début de ce siècle, j’ai vu la lumière et enfin les Bad Seeds en concert, de l’autre côté des Pyrénées, alors que je m’en croyais un peu éloigné, mûr et moins fasciné par les bandes de gars en costard qui font la gueule sur les photos. La musique a retenti, mes camarades m’ont subi tout le long de The Mercy Seat, paroles hurlées le poing en l’air, an eye for an eye, a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I’m not afraid to die. Ça ne pouvait être plus clair : c’était dans les os. Si les albums de la première décennie 2000 ne me passionnaient pas, il aurait été absurde de nier que chaque jour Nick Cave pouvait nous taper sur l’épaule et nous rappeler à l’une ou l’autre de ses histoires, pas toujours agréables mais toujours édifiantes, entouré d’un groupe spectaculairement pertinent. Les disques qui sortaient, personne ne savait nous forcer à les écouter. Il y avait les anciens disques, il y avait la possibilité des concerts.

Il n’y avait plus Blixa Bargeld, et il manquait comme une oreille qu’on vous arrache.

Puis j’ai tenu des mains, et d’autres, j’ai voulu écrire une histoire en écoutant Let Love In et j’ai finalement revu la lumière au fond des couloirs abrupts d’un zénith, Push the Sky Away, la chanson, son disque, un deuxième concert donc – raconté ailleurs. Ce qui suffira à rendre les merveilles de Push the Sky Away cruciales malgré la circonspection envers ce qui était autour et ce qui a suivi – et le départ de Mick Harvey – des disques aux paroles poignantes mais dont les mélodies ne tiennent souvent que par le métier du chanteur et donc ne tiennent pas souvent, le groupe devenu une ombre ressuscitée seulement sur scène, pour des concerts gigantesques – Nick Cave comme son public sont devenus mainstream, indie désormais au fond de certains rêves. La publicité de Cave a pris une tournure encore autre depuis le décès accidentel de l’un de ses enfants, rejetant définitivement les interviews pour établir ses propres formats et son propre lien, plus direct et d’une certaine façon plus contrôlé, avec son audience – via le site des Red Hand Files, les Conversations, et donc le dernier ouvrage en date, Foi, espérance et carnage, qui s’avère insoutenablement passionnant.

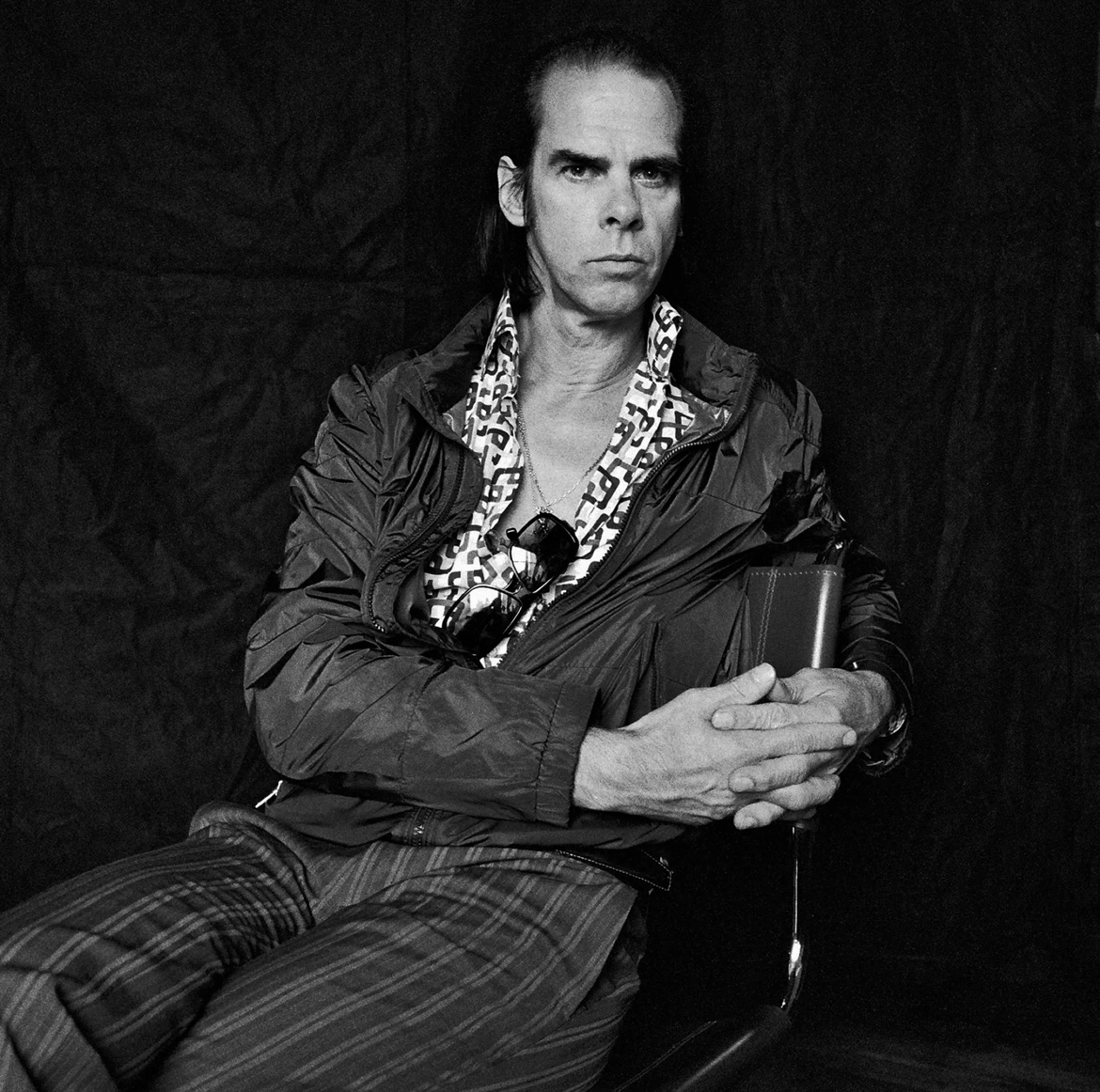

Cave sait sa qualité : il attrape quand il visite ce dont personne n’ose, ne sait, ne veut parler, et ne s’est jamais dérobé à sa propre exigence en tant qu’artiste comme en tant qu’être. Et quand le journaliste Sean O’Hagan, devenu un ami des dizaines d’années après leur première rencontre – tout peut prendre du temps –, lors de leurs conversations téléphoniques de confinement, soumet l’idée d’entretiens qui pourraient déboucher sur un ouvrage à quatre mains, Cave accepte parce qu’il s’agit de plonger précisément, en confiance, dans l’intime de l’intime, le pays des Cohen, des Dylan, des Lenker, des Bouaziz : la création, l’amour, la mort et ce qu’elle nous fait – comme idée, présence, absence, sentiment, événement, éventualité. Et sa foi donc, qui est peut-être un pari, qui est surtout une expression de sa mission – autant que possible, chaque jour et par son art, soulager la souffrance intrinsèque de l’humain·e. Loin de ce qui pouvait apparaître comme un folklore post-gothique lors des années narcotiques, la religiosité de Cave s’exprime et s’assume ici d’une façon – et face à un intervieweur athée sinon agnostique – comme une ambition de générosité et d’éthique indissociable de son activité créatrice – donner à chacun·e à chaque chanson, chaque concert, l’occasion de recevoir, d’exprimer, de partager un peu d’ineffable, d’évasion, de liberté, à l’aide des outils caviens connus – l’incarnation et l’imagination, et le choc. Pas une mince affaire, et les lecteur·ices trouveront leur miel à la condition de laisser de côté pour un moment leurs appréciations des derniers disques et leurs opinions les plus solides concernant religion, foi, transcendance, tout ce genre de choses, car Cave, en explicitant son approche actuelle de la création comme son rapport au deuil, à la mort et à la croyance, offre bien plus que la somme des parties : il convoque intranquille ce qu’être veut dire – un moment dont on se dépêtre l’un après l’autre, en cherchant simplement à exprimer ce que l’on trouve de meilleur sous la main – en s’enlevant un peu, soi et ses intentions, du chemin, du mouvement, pour laisser les choses – le monde – s’agencer de lui-même, de la vie même, selon la meilleure pente visible et invisible.

Le chanteur, malin, refuse de plonger dans le passé des aventures et des histoires, mais laisse affleurer des reliques assez tonitruantes pour nous tenir – comme son interview croisée avec Shane McGowan et Mark E. Smith, alors qu’il est sorti la veille de la première d’une longue série de cures de désintoxication. Aussi, dire comment ce qui nourrit devient ce qui est donné, transmis, comment les images deviennent des mots, des sons, dire ce qui est lu, ce qui dicte, ce qui vient, reste de côté, ce qui apparaît alors une fois que les premières idées sont lâchées et laissent advenir l’idée prodigieuse, celle qui ne vient pas d’un soi. Et peu à peu on rencontre et on reçoit à la lecture de conversations sur l’intimité de deux amis qui ne le sont pas tout à fait, intimes, des échos, des résonances, des retrouvailles – l’intime n’est qu’universel, une impérieuse nécessité. Et la personne pas tellement fan – surtout la personne pas tellement fan ! – rencontrera de l’inimaginé, du propice, de – faute de mieux, je l’ai décrit ainsi à un ami – l’inspirant : même la préparation d’une omelette prend une autre tournure après la lecture d’un chapitre de ce livre.

Ensuite, dans son jus, entre des conseils de lecture tous improbablement mirifiques – Cave est un lecteur sérieux –, de menues saillies boomer feront plaisir à ses congénères et lever un sourcil indulgent à qui ne l’est pas mais accepte de prendre le chanteur pour ce qu’il est, y compris dans ses ignorances et ses certitudes. Il a tellement mieux à donner, et ne s’en prive pas.