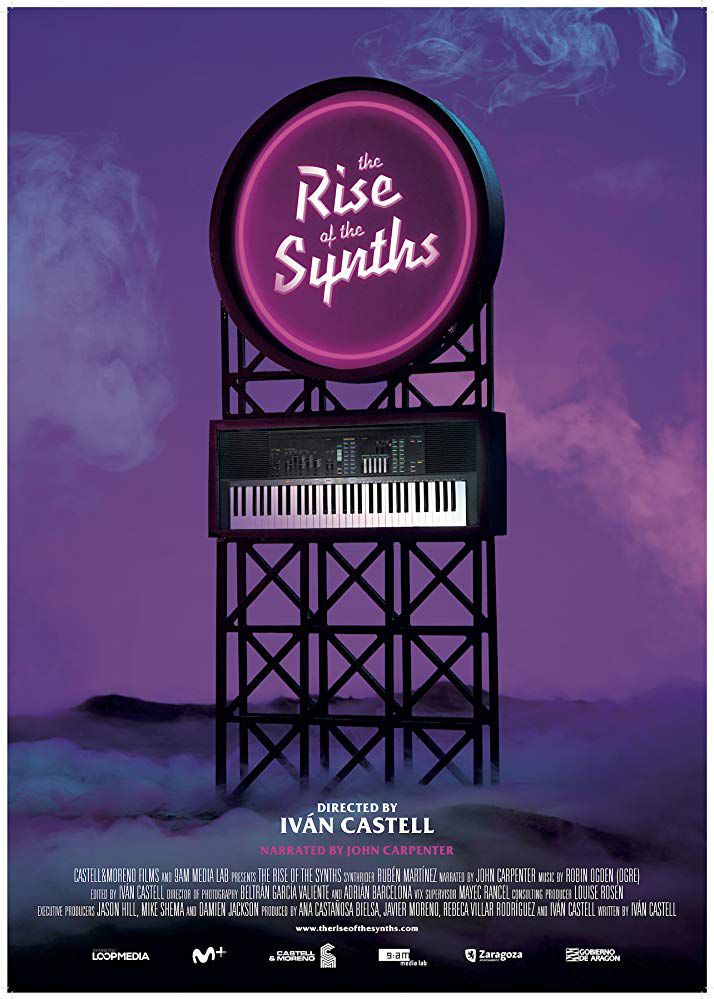

Soit vous saisissez immédiatement tout ce qu’englobe le terme justement synthétique de “synthwave” et vous vous réjouirez d’apprendre qu’un jeune réalisateur espagnol s’est efforcé d’en retracer les contours. Soit vous avez connu de près ou de loin les années 1980 et vous serez curieux d’apprendre qu’elles n’en finissent plus de fasciner les plus jeunes générations sous forme d’internationale underground favorisée par internet et les réseaux sociaux. Ambitieux (voire prétentieux pour ceux que cette esthétique indiffère ou irrite), Ivan Castell propose un vrai film de cinéma où la forme est en adéquation avec son propos. Le narrateur en est ni plus ni moins que John Carpenter, réalisateur américain en marge d’Hollywood, distingué pour les musiques de films électroniques et minimalistes qu’il compose lui-même. Sa progression chronologique remonte le temps depuis 2019 de 10 ans en 10 ans. La référence au Retour vers le futur (1985) de Robert Zemeckis est accentuée par des scènes filmées, mi-Drive (2010) de Nicolas Winding Refn, référence explicite de plusieurs intervenants, mi-Mad Max (1979) de George Miller, où un acteur conduit une DeLorean. D’entrée, dans ce qui ressemble à une quête héritière de celle de Citizen Kane (une des rares références pré-années 1980 et encore est-elle implicite), nous avons droit à la mascotte Naranja de la Coupe du monde de football en Espagne en 1982, aux K7 audio copiées Aiwa écoutées au walkman de Sony et à la marque hi-fi Kenwood. Plus tard, une console Game & Watch de Nintendo vient faire son rapide petit tour. Le décor est planté façon post-Stranger Things, feuilleton télévisé ultra-référencé diffusé à partir de 2016. De Nantes avec College, du collectif Valerie, à Grenoble avec Carpenter Brut, auteur de la BO du récent film Blood Machines (2019) de Seth Ickerman, et dont les propos bien sentis avec un minimum d’humour et de distance (“On en fait trop avec Drive” ou “Je suis sans doute trop vieux et trop con mais je déteste internet”) nous donneraient envie d’aller boire un verre avec lui, en passant par Paris, avec l’activiste Pauline Putrescine et l’artiste Perturbator, (fils de Nick Kent et Laurence Romance), la France apparaît comme une terre pionnière de la synthwave via la French touch (et la pochette intérieure du Homework de Daft Punk en 1997 réalisée par Serge Nicolas, un des directeurs artistiques à l’origine de la RPM) voire Jean-Michel Jarre.

Soit vous saisissez immédiatement tout ce qu’englobe le terme justement synthétique de “synthwave” et vous vous réjouirez d’apprendre qu’un jeune réalisateur espagnol s’est efforcé d’en retracer les contours. Soit vous avez connu de près ou de loin les années 1980 et vous serez curieux d’apprendre qu’elles n’en finissent plus de fasciner les plus jeunes générations sous forme d’internationale underground favorisée par internet et les réseaux sociaux. Ambitieux (voire prétentieux pour ceux que cette esthétique indiffère ou irrite), Ivan Castell propose un vrai film de cinéma où la forme est en adéquation avec son propos. Le narrateur en est ni plus ni moins que John Carpenter, réalisateur américain en marge d’Hollywood, distingué pour les musiques de films électroniques et minimalistes qu’il compose lui-même. Sa progression chronologique remonte le temps depuis 2019 de 10 ans en 10 ans. La référence au Retour vers le futur (1985) de Robert Zemeckis est accentuée par des scènes filmées, mi-Drive (2010) de Nicolas Winding Refn, référence explicite de plusieurs intervenants, mi-Mad Max (1979) de George Miller, où un acteur conduit une DeLorean. D’entrée, dans ce qui ressemble à une quête héritière de celle de Citizen Kane (une des rares références pré-années 1980 et encore est-elle implicite), nous avons droit à la mascotte Naranja de la Coupe du monde de football en Espagne en 1982, aux K7 audio copiées Aiwa écoutées au walkman de Sony et à la marque hi-fi Kenwood. Plus tard, une console Game & Watch de Nintendo vient faire son rapide petit tour. Le décor est planté façon post-Stranger Things, feuilleton télévisé ultra-référencé diffusé à partir de 2016. De Nantes avec College, du collectif Valerie, à Grenoble avec Carpenter Brut, auteur de la BO du récent film Blood Machines (2019) de Seth Ickerman, et dont les propos bien sentis avec un minimum d’humour et de distance (“On en fait trop avec Drive” ou “Je suis sans doute trop vieux et trop con mais je déteste internet”) nous donneraient envie d’aller boire un verre avec lui, en passant par Paris, avec l’activiste Pauline Putrescine et l’artiste Perturbator, (fils de Nick Kent et Laurence Romance), la France apparaît comme une terre pionnière de la synthwave via la French touch (et la pochette intérieure du Homework de Daft Punk en 1997 réalisée par Serge Nicolas, un des directeurs artistiques à l’origine de la RPM) voire Jean-Michel Jarre.

Mais le documentaire propose surtout un véritable tour du monde, entre Melbourne en Australie avec Power Glove, et plus près de nous Lleida en Espagne avec Nightcrawler, d’Anvers, avec Jurgen Desmet, à Bruxelles, avec la figure du mouvement synthwave d’origine croate Filip Galetic puis Charleroi en Belgique, réputé un des endroits les plus moches d’Europe dans les années 1980, avec le binôme Drive Radio. Le périple se prolonge d’Aarhus au Danemark avec Dynatron à Stockholm en Suède avec Waveshaper et Robert Parker, entre Exeter en Angleterre avec Ogre, bucheron hipster petit frère anglais barbu de Will Oldham avec les dents du bonheur qui signe la bande originale du documentaire, les Britanniques volontairement mal localisés Gunship et MPM Soundtracks, et Londres, avec la jeune Nina et le vétéran 80’s Stallone. Vous ne connaissez pas ces artistes ? Bienvenue au club ! De l’autre côté de l’Atlantique, Electric Youth, révélé par la BO de Drive, et Mecha Maiko à Toronto, et Miami Nights 1984 à Victoria, près de Seattle, sur la côte ouest, sont les cousins canadiens des champions américains du genre synthwave Scandroid à Detroit, collectionneur impressionnant de matériel “vintage” qui évoque justement les notions de démocratisation de l’accès aux machines face à l’uniformisation du son, GosT dans le Michigan, Betamaxx à Pittsburgh, Lazerhawk, le label Holodeck et le directeur artistique John Bergin à Austin, The Midnight à Los Angeles et Dance With The Dead à San Diego. Est alors abordée la convergence a priori paradoxale entre “metal” et synthwave, qui peut se résumer à la question du “cool” face au “uncool”. Si certains se détournent de la tendance du moment pour se consacrer aux marges délaissées par leurs contemporains, quand celles-ci (re)deviennent-elles pertinentes ? Il est ainsi question de la frontière floue entre fin des années 1980 et recherche d’identité dès les années 1990, avec la figure Trent Reznor de Nine Inch Nails comme guide éventuel… La synthwave s’inspire souvent essentiellement des BO de films américains des années 1980 via Vangelis, Tangerine Dream, Mike Oldfield, et surtout Giorgio Moroder. Hors l’exception américaine Walter devenu Wendy Carlos, tous ces compositeurs sont européens, comme le groupe italien Goblin associé aux films de son compatriote romain Dario Argento. Même si Kraftwerk est bien sûr évoqué, la figure tutélaire de cette “synthwave” dont l’avenir reste incertain, loin de l’émergence d’une force musicale inéluctable qui bouleverserait les classements en nombre de “streams” est donc John Carpenter, dont les initiales rappellent effectivement un autre messie, mais qui est âgé de 72 ans. L’homme sort depuis 2015 des albums sans les films qui vont avec et a tourné dans les salles de concert du monde entier pré-Coronavirus. Et là cororico à nouveau, c’est bien Record Makers, label parisien à l’origine celui de Air devenu entre autres artistes celui du toujours mystérieux Kavinsky célébré par la BO de Drive et silencieux depuis son album OutRun en 2013 (mais son retour discographique se précise : il était récemment en studio avec Gaspard de Justice et Victor ex-Housse De Racket), qui avait sorti dix ans plus tôt la BO, d’une durée totale de moins d’une demie-heure, du film Assaut sur le central 13, second long-métrage de John Carpenter en 1976. Au-delà des modes, la “synthwave” reste donc un sacerdoce, depuis les studios de fortune où elle est parfois élaborée jusqu’aux écouteurs des adolescents simili-dandys “un peu maudits un peu vieillis” pour citer feu le chanteur Christophe.

Mais le documentaire propose surtout un véritable tour du monde, entre Melbourne en Australie avec Power Glove, et plus près de nous Lleida en Espagne avec Nightcrawler, d’Anvers, avec Jurgen Desmet, à Bruxelles, avec la figure du mouvement synthwave d’origine croate Filip Galetic puis Charleroi en Belgique, réputé un des endroits les plus moches d’Europe dans les années 1980, avec le binôme Drive Radio. Le périple se prolonge d’Aarhus au Danemark avec Dynatron à Stockholm en Suède avec Waveshaper et Robert Parker, entre Exeter en Angleterre avec Ogre, bucheron hipster petit frère anglais barbu de Will Oldham avec les dents du bonheur qui signe la bande originale du documentaire, les Britanniques volontairement mal localisés Gunship et MPM Soundtracks, et Londres, avec la jeune Nina et le vétéran 80’s Stallone. Vous ne connaissez pas ces artistes ? Bienvenue au club ! De l’autre côté de l’Atlantique, Electric Youth, révélé par la BO de Drive, et Mecha Maiko à Toronto, et Miami Nights 1984 à Victoria, près de Seattle, sur la côte ouest, sont les cousins canadiens des champions américains du genre synthwave Scandroid à Detroit, collectionneur impressionnant de matériel “vintage” qui évoque justement les notions de démocratisation de l’accès aux machines face à l’uniformisation du son, GosT dans le Michigan, Betamaxx à Pittsburgh, Lazerhawk, le label Holodeck et le directeur artistique John Bergin à Austin, The Midnight à Los Angeles et Dance With The Dead à San Diego. Est alors abordée la convergence a priori paradoxale entre “metal” et synthwave, qui peut se résumer à la question du “cool” face au “uncool”. Si certains se détournent de la tendance du moment pour se consacrer aux marges délaissées par leurs contemporains, quand celles-ci (re)deviennent-elles pertinentes ? Il est ainsi question de la frontière floue entre fin des années 1980 et recherche d’identité dès les années 1990, avec la figure Trent Reznor de Nine Inch Nails comme guide éventuel… La synthwave s’inspire souvent essentiellement des BO de films américains des années 1980 via Vangelis, Tangerine Dream, Mike Oldfield, et surtout Giorgio Moroder. Hors l’exception américaine Walter devenu Wendy Carlos, tous ces compositeurs sont européens, comme le groupe italien Goblin associé aux films de son compatriote romain Dario Argento. Même si Kraftwerk est bien sûr évoqué, la figure tutélaire de cette “synthwave” dont l’avenir reste incertain, loin de l’émergence d’une force musicale inéluctable qui bouleverserait les classements en nombre de “streams” est donc John Carpenter, dont les initiales rappellent effectivement un autre messie, mais qui est âgé de 72 ans. L’homme sort depuis 2015 des albums sans les films qui vont avec et a tourné dans les salles de concert du monde entier pré-Coronavirus. Et là cororico à nouveau, c’est bien Record Makers, label parisien à l’origine celui de Air devenu entre autres artistes celui du toujours mystérieux Kavinsky célébré par la BO de Drive et silencieux depuis son album OutRun en 2013 (mais son retour discographique se précise : il était récemment en studio avec Gaspard de Justice et Victor ex-Housse De Racket), qui avait sorti dix ans plus tôt la BO, d’une durée totale de moins d’une demie-heure, du film Assaut sur le central 13, second long-métrage de John Carpenter en 1976. Au-delà des modes, la “synthwave” reste donc un sacerdoce, depuis les studios de fortune où elle est parfois élaborée jusqu’aux écouteurs des adolescents simili-dandys “un peu maudits un peu vieillis” pour citer feu le chanteur Christophe.