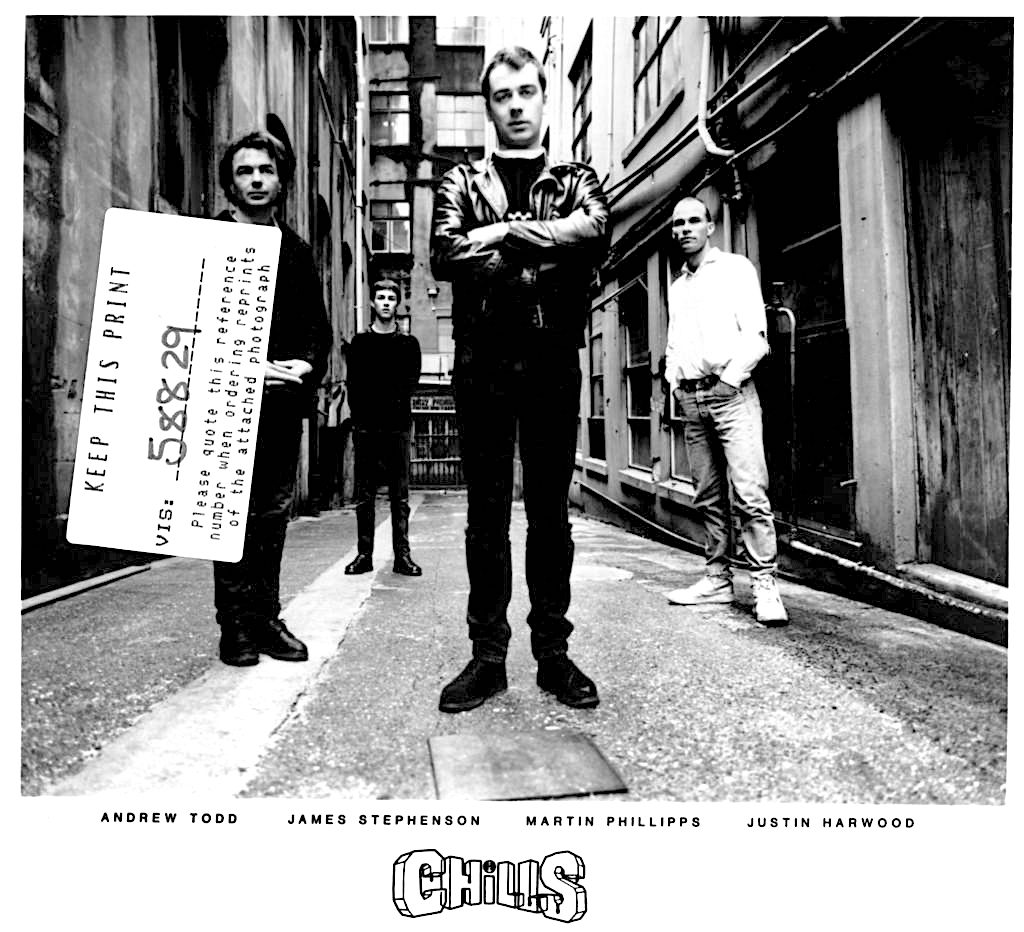

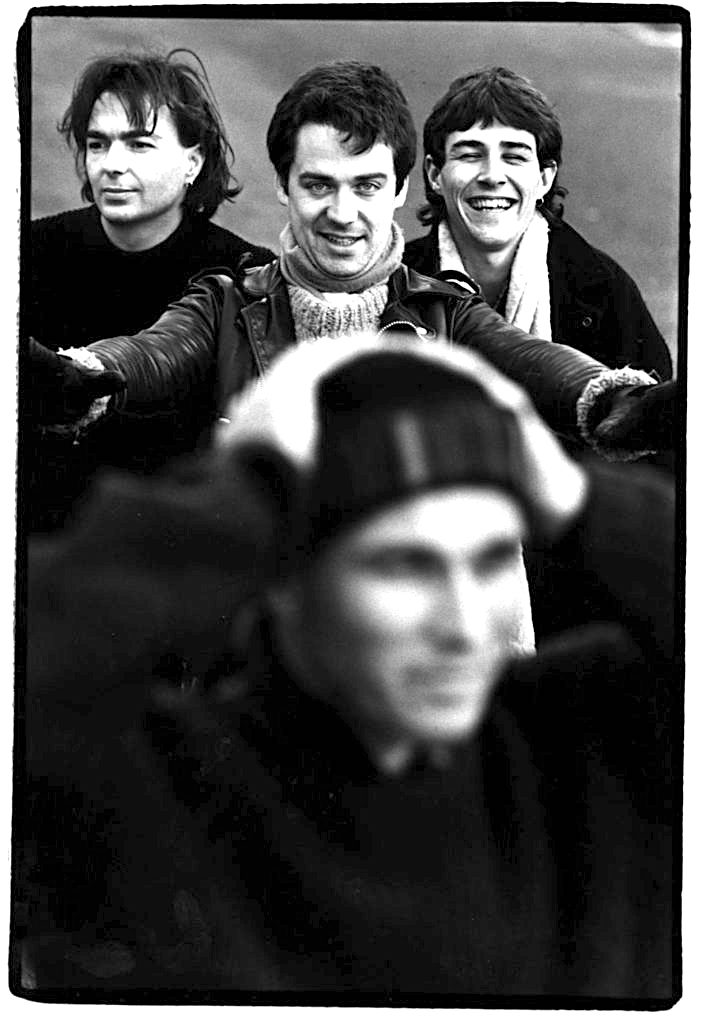

L’ascension, bientôt suivie de la chute. Le succès, dont on s’approche au plus près et qui corrompt. Le mythe d’Icare recyclé dans l’univers impitoyable de l’industrie culturelle. La structure de ce récit est bien connue. Elle imprègne très largement la construction dramatique de The Chills : The Triumph And Tragedy Of Martin Phillips (2019) ce documentaire souvent bouleversant, réalisé par Julia Parnell et Rob Curry et qui retrace pas à pas l’anti-carrière et les drames plus intimes de Martin Phillipps, songwriter néo-zélandais fragile et génial, qui conduit tant bien que mal depuis près de trois décennies le destin fluctuant d’un groupe au sein duquel se sont succedés plus d’une vingtaine de membres. Les narrateurs s’attachent notamment à situer le point de bascule le plus décisif au tout début des années 1990. Tout pile entre deux albums presque jumeaux, et simultanément réédités en vinyle par Fire Records sans aucun inédit pour fausser les impressions d’origine. Submarine Bells (1990) et Soft Bomb (1992).

L’histoire est limpide. Presque dix ans après ses débuts chaotiques et amateurs, le petit groupe de Dunedin quitte ses antipodes pour parapher un contrat destiné à lui ouvrir les portes dorées du marché nord-américain. Il enregistre son chef d’œuvre – Submarine Bells, donc – unanimement salué par la critique mais échoue à quelques encablures de la gloire et du succès public. Une tournée trop longue achève d’essorer les troupes à la veille d’entamer l’enregistrement de la seconde et dernière chance – Soft Bombs, faut suivre. Le rêve se fracasse dans les addictions de Phillipps qui finit par rentrer au pays, son contrat entre les jambes, et peinera pendant de longues années à s’en remettre. Si tant est qu’il ne s’en soit jamais remis. La légende est belle et mérite amplement d’être fixée sur la pellicule bienveillante de Parnell et Curry. La réalité est toujours un peu plus complexe, plus impure, plus mélangée. Phillipps a eu la gentillesse d’en dévoiler quelques fragments.

Dans quelles conditions as-tu commencé à composer les chansons de Submarine Bells ?

J’ai commencé un peu après la publication de notre premier album, Brave Words, en 1987. Nous nous étions installées à Londres quelques mois auparavant et j’avais plus ou moins décidé de rester sur place pour mieux profiter des opportunités qui pouvaient s’offrir à moi. Malheureusement, le groupe n’a pas tenu le coup et la plupart des membres sont repartis en Nouvelle-Zélande après une dernière tournée. C’était une période très difficile et j’ai fini par rentrer aussi au pays pour tenter de me ressourcer un peu. La plupart des chansons sont donc nées petit à petit, dans cet entre-deux.

Quand tu résidais à Londres, avais-tu des contacts avec d’autres exilés qui y vivaient à la même époque ?

Très peu, curieusement. Ce n’est que bien plus tard que j’ai réalisé que d’autres groupes ont partagé la même expérience au même moment et que nous aurions sans doute pu échanger à ce sujet pour mieux nous soutenir. Je fréquentais essentiellement les groupes de Flying Nun quand ils venaient tourner en Angleterre : on essayait de leur donner un petit coup de main, même. La scène indie anglaise était extrêmement compétitive à l’époque et je n’ai pas souvenir d’avoir été très bien accueilli par les autres musiciens locaux.

Et les Australiens ?

J’ai croisé les Go-Betweens quelques fois. Nick Cave aussi. Il nous est arrivé de boire quelques coups ensemble. Nous n’étions pas très proches pour autant et je l’ai souvent regretté. Plus le temps passe, plus je me dis que j’aurais eu énormément de choses à partager avec Grant McLennan à l’époque, aussi bien humainement que musicalement. Nous nous sommes croisés souvent mais chacun était trop occupé à galérer avec sa propre carrière.

Submarine Bells est souvent considéré comme l’apogée de la discographie de The Chills, artistiquement et commercialement. Qu’en penses-tu ?

Submarine Bells est souvent considéré comme l’apogée de la discographie de The Chills, artistiquement et commercialement. Qu’en penses-tu ?

C’est un album dont je suis très fier, oui. C’est le plus connu, celui que les gens préfèrent. Vers 1988-1989, j’ai commencé à recevoir beaucoup de sollicitations de la part de labels londoniens qui s’intéressaient tout à coup au groupe. J’ai fini par signer avec London et Slash, parce que leur offre semblait être la plus cohérente et qu’ils pouvaient nous garantir un accès au marché américain. Ils pensaient qu’ils pourraient faire des Chills l’équivalent de R.E.M. Comme tu le sais, les choses ne se sont pas tout à fait passées de cette manière…

Dès les premiers vers de Heavenly Pop Hits – “Each evening the sun sets in five billion places” – les éléments naturels sont omniprésents : tes textes sont plein d’arbres, de vagues, de lumière. On partage presque une forme d’exaltation.

Merci. A vrai dire, ce sont des éléments qui sont apparus dans mes chansons presque dès que j’ai commencé à en écrire. La première fois que j’en ai réellement pris conscience, c’est en composant Pink Frost (1984). Il y a quelque chose de fascinant et de très inspirant dans les paysages que l’on peut apercevoir du côté de Dunedin, et j’ai toujours pensé que c’était mon rôle de songwriter que de faire surgir une certaine continuité entre les beautés naturelle et artistique. C’est presque impossible de restituer l’immensité sublime d’un paysage dans une chanson de quelques minutes mais on peut au moins y condenser quelques détails, suggérer quelques sensations. C’est ce qui me passionne encore aujourd’hui.

Sur les pochettes des deux albums, figuraient de longs textes évoquant les combats écologiques de l’époque. Y avait-il à tes yeux une continuité entre l’écriture et le militantisme ?

Non, ce n’est pas réellement comme ça que je pensais. Je ne me suis jamais considéré comme un auteur politique, encore moins comme un militant. En revanche, dès que j’ai su que mes albums seraient diffusés très largement, j’ai eu envie d’en profiter pour permettre à de vrais militants de faire passer leur message. Pour moi, ces textes étaient une manière de prolonger une collaboration que beaucoup de groupes avaient mise en place à l’époque et qui consistait à proposer à des associations une table et quelques chaises dans les concerts pour sensibiliser le public à une cause. Il n’y avait pas d’internet à l’époque. J’ai donc appelé Greenpeace pour leur proposer de rédiger quelques lignes. J’avoue que j’ai été très mal reçu : ils étaient encore très imprégnés d’une culture du secret et n’étaient pas très favorables à la publicité, quelle qu’elle soit. Mais, bon, ils ont fini par accepter.

En réécoutant l’album, j’ai été frappé d’entendre des influences folk dont je ne me souvenais pas sur certains titres – I Soar ou Don’t Be Memory par exemple. Est-ce que cela faisait partie de tes influences ou de tes goûts à l’époque ?

Oui et non. Je n’ai jamais été un immense amateur de folk ou un spécialiste du genre. J’avais simplement découvert quelques artistes que j’écoutais de façon presque exclusive. Nick Drake notamment, que j’avais réellement découvert à la fin des années 1980, quand ses albums ont été réédités. La liste n’est pas très longue : ce sont ceux que je cite dans Song For Randy Newman Etc. sur Soft Bomb. Scott Walker, mais ce n’est pas très folk. Syd Barrett, sans doute un peu plus. Je n’ai évidemment jamais eu la prétention de me comparer à eux mais ce sont vraiment ceux qui ont le plus compté pour moi. Je pense que les chansons dont tu parles portent la marque de ma passion pour Nick Drake.

J’ai cru comprendre que l’enregistrement de Soft Bomb avait été beaucoup plus douloureux ?

Tu fais sans doute référence au documentaire. Les réalisateurs ont fait un excellent travail mais ils ont eu tendance, pour des raisons que je comprends tout à fait, à dramatiser un peu cette période de ma vie. Pour être franc, je n’ai pas de si mauvais souvenirs de ces sessions d’enregistrement. Je peux très bien comprendre que le résultat a pu décevoir les gens. Moi-même, j’ai mis beaucoup de temps à apprécier l’album. Si on le compare au précédent, il est sans doute trop long, plus décousu. Bref, moins réussi. Mais, à force d’entendre des gens me dire qu’ils l’aimaient, j’ai fini par me montrer un peu plus indulgent.

Tu étais installé aux Etats-Unis ?

Oui, j’ai eu cette chance. Le label nous a proposé d’enregistrer l’album à Los Angeles et nous a donné des moyens considérables pour le faire. C’est une chance énorme et je suis content d’avoir pu en profiter.

Les images d’époque reprises dans le documentaire montrent tout de même un groupe très en difficulté, notamment en studio.

Je buvais trop et je consommais trop de drogues. Le travail est donc très logiquement devenu plus lent, plus difficile et, par moments, franchement pénible. J’avais rassemblé beaucoup d’esquisses de chansons, mais très peu étaient réellement terminées au moment où nous sommes entrés en studio. Nous avons donc perdu beaucoup de temps à tâtonner et ce n’est jamais très bon pour l’ambiance collective.

Certaines de ces esquisses sont d’ailleurs restées en l’état dans ces morceaux de quelques secondes à peine. Il est difficile de ne pas lire dans leurs titres un reflet de tes difficultés : There Is No Harm In Trying puis There Is No Point In Trying. Tu cherchais à exprimer quelque chose, non ?

J’étais dans un trop mauvais état, la plupart du temps, pour que ce soit conscient. Mais, tu as raison, c’est assez évident rétrospectivement en relisant ces titres. Personne ne savait trop quoi faire de ces deux brouillons et nous avons donc décidé de les laisser en l’état. L’idée était d’organiser le tracklisting de manière à faire apparaître une certaine continuité entre les chansons, un peu comme sur un album concept ou plutôt comme un cycle.

Un cycle de chansons ? Song Cycle (1967) ? La référence à Van Dyke Parks est toute trouvée. C’est toi qui a eu l’idée de lui demander d’arranger certaines chansons ?

Moi et Peter Holsapple qui a joué un rôle important dans la conception de l’album, et pas uniquement comme guitariste. Il jouait souvent sur scène avec R.E.M. à l’époque et il avait été question qu’il soit le producteur de Soft Bomb. C’est lui qui m’a mis en contact avec Van Dyke Parks et j’étais absolument ravi qu’il accepte de composer l’arrangement de cordes de Water Wolves.

Globalement, quel souvenir conserves-tu de cette période américaine ?

C’est la suite qui a été la plus compliquée, parce que le disque ne s’est pas assez bien vendu. Mais je conserve d’excellents souvenirs de toute la période de travail aux USA. Avec le recul, je me dis de plus en plus souvent que je suis l’un des derniers à avoir vécu en direct les derniers feux de l’industrie musicale traditionnelle. J’ai toujours été un grand fan de la musique californienne de la fin des années 1960 : j’ai eu la chance de rencontrer Lenny Waronker ou Mo Ostin, de discuter de musique avec eux. J’ai eu la chance de pouvoir enregistrer mes chansons dans des studios où mes idoles étaient passées. Et c’était vraiment la toute fin de cette époque. Si j’avais début quatre ou cinq ans plus tard, je n’aurais jamais connu tout ça.