Dans une série d’articles écrits pour le magazine Wire au tournant des années 1990-2000, Simon Reynolds a pu évoquer l’hypothèse d’un « continuum hardcore » qui caractériserait la scène électronique anglaise, depuis l’explosion rave jusqu’aux UK Garage, Grime et Dubstep, en passant bien évidemment par l’axe Jungle / Drum and bass / Breakcore. Une lignée subculturelle ayant pour épicentre Londres évidemment, mais aussi certaines villes comme Bristol, et qui constitue une véritable version « mutante », typiquement britannique, de la house et de la techno.

Dans une série d’articles écrits pour le magazine Wire au tournant des années 1990-2000, Simon Reynolds a pu évoquer l’hypothèse d’un « continuum hardcore » qui caractériserait la scène électronique anglaise, depuis l’explosion rave jusqu’aux UK Garage, Grime et Dubstep, en passant bien évidemment par l’axe Jungle / Drum and bass / Breakcore. Une lignée subculturelle ayant pour épicentre Londres évidemment, mais aussi certaines villes comme Bristol, et qui constitue une véritable version « mutante », typiquement britannique, de la house et de la techno.

Fusionnant les rythmiques et lignes de basse minimalistes de la dance music US avec certains éléments se rapportant aux esthétiques industrielles, dub et breakbeat, elle a imposé un certain nombre d’invariants marquant la culture dancefloor d’outre-manche. Dont un plus particulièrement, qui en constitue le centre de gravité : la figure d’un « continumm bass » qui précisément jette un pont entre la dance music électronique telle qu’elle s’est développée à l’orée des 90’s, et tout un pan de la musique populaire britannique qui l’a précédée — à savoir le ska et rocksteady de la fin des années 60, la culture sound-system ragga et dancehall dans les années 80, et bien évidemment la séquence punk et post-punk par sa manière de réinvestir certaines influences reggae et expérimentations dub. La figure d’un va-et-vient constant entre une matrice esthétique issue en grande partie de l’importante immigration caribéenne et une autre qui renvoie aux diverses contre-cultures pop s’avère en effet être l’un des motifs décisifs de la musique anglaise de ces cinquante dernières années.

Au sein de cette histoire, l’importance de Mark Stewart est aujourd’hui incontestée. Membre fondateur de The Pop Group, l’un des groupes les plus inventifs du tournant des années 70 et 80, maniant critique sociale post-situ et fusion d’éléments free, noise et funk, il est l’un des représentants les plus emblématiques de ce que le théoricien Mark Fisher a nommé « modernisme populaire » (Popular Modernism) — une volonté farouche et progressiste d’explorer des formes nouvelles, de faire dialoguer pop et avant-garde. Aux côtés d’autres formations aussi différentes que Cabaret Voltaire, PIL, Gang of Four ou A Certain Ratio par exemple, Mark Stewart et The Pop Group ont su incarner un certain idéal underground sophistiqué assumant dans le même temps un rapport décomplexé au dancefloor.

Mais c’est surtout sa rencontre avec le producteur Adrian Sherwood et son label On-U Sound qui va en quelque sorte l’imposer comme l’un des principaux initiateurs d’un courant aux contours flous mais néanmoins fondamental pour ce qui concerne la filiation que nous nous attachons à reconstituer : avant-dub ou hyperdub, quel que soit son appellation, il s’élabore dès les débuts des 80’s une forme de bass music futuriste puisant autant du côté de Kingston et de que de celui des expérimentations néo-psychédéliques bruitistes et flippées à la Throbbing Gristle.

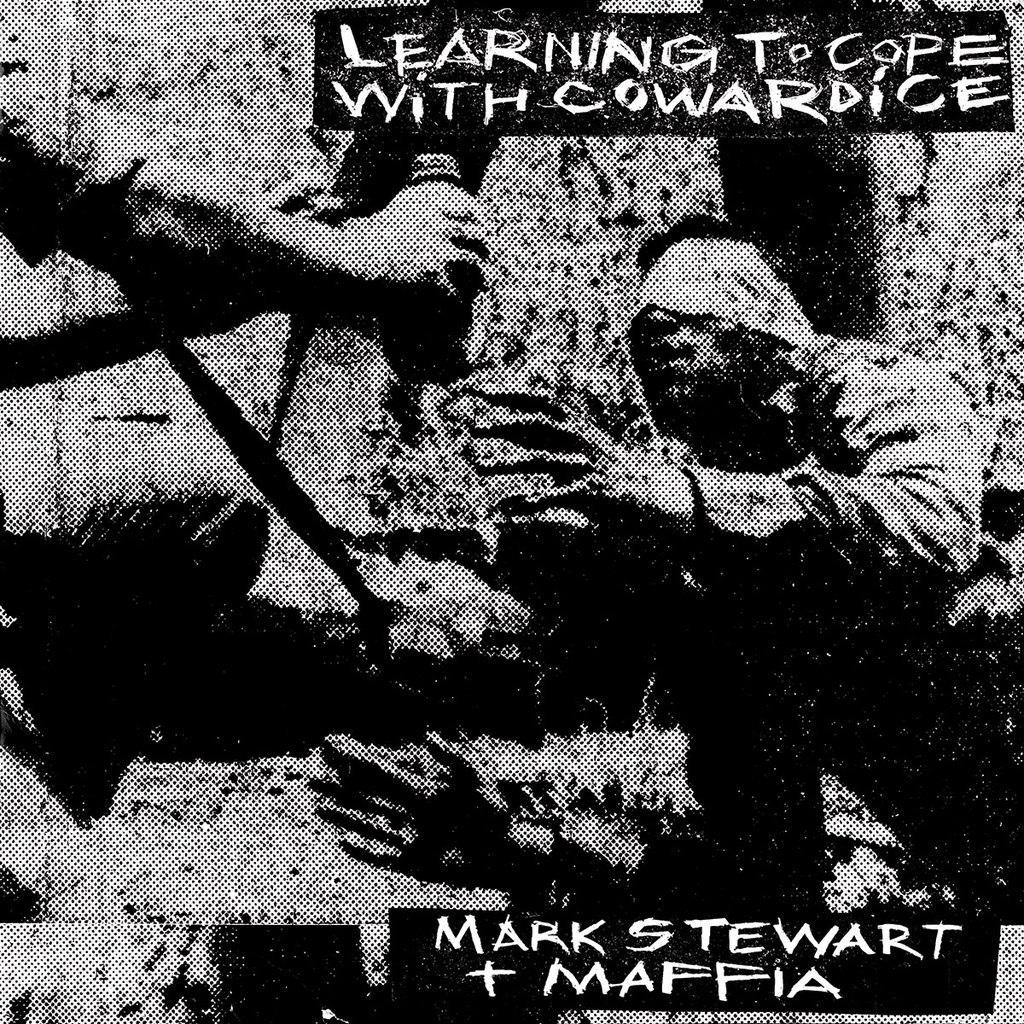

Aussi, Learning to Cope With Cowardice (1983), premier album solo de Mark Stewart élaboré quasi-immédiatement après la dissolution du Pop Group et la constitution d’un nouveau groupe The Maffia (Charles Eskimo Fox, Desmond « Fatfingers » Coke et Evar Wellington), s’impose comme la pierre angulaire d’un genre fusionnant électronique froide et industrielle avec les techniques de production et riddims archétypaux du dub. Un disque fondamental qui, avec les expérimentations de Richard H. Kirk (Time High Fiction, 1983) ou de Chris Carter (Electrodub, dans The Spaces Between, 2010), constitue le véritable chaînon manquant entre Don Letts et ce qui se nommera à l’orée des années 90 Dub-indus avec Techno Animal ou Scorn — et ce jusqu’à la paranoïa urbaine telle qu’incarnée par les infrabasses d’un Kode9 par exemple. Ainsi, dès Learning to Cope With Cowardice, qui ouvre ce disque et lui donne son titre, le ton est donné : une ambiance schizoïde très burroughsienne, que ne renierait pas un David Thomas (Pere Ubu) qui aurait rencontré King Tubby. Car c’est bien le réemploi des techniques de production dub — déphasage, écho, réverbérations et centralité du couplage rythmique / basse en tête — qui caractérise cet album. Pour preuve les deux titres qui suivent, Liberty City et Blessed Are Those Who Struggle, marquant la spécificité du couple Stewart/Sherwood pour ce qui concerne la création d’ambiances oscillant entre futurisme et dystopie.

Exprimer la négativité du monde social constitue de ce fait l’un des centres de gravité d’une entreprise qui culminera dans son autre chef d’œuvre As the Veneer of Democracy Starts to Fade (1985, Mute Records). Or dès ce premier album avec The Paranoïa of Power ou None Dare call it Conspiracy, la visée politique est clairement affichée, en s’imposant par l’intermédiaire d’une abrasivité et d’une logique de la perturbation fascinante. Le territoire dub est en effet abordé pour mieux y être déconstruit, et de fait être chargé d’une force d’évocation critique : To Have A Vision, avec son bouclage obsédant, sa pratique communiste du collage et sa manière de concasser l’ossature rythmique electro-funk ou proto-hip hop par décalage ou déphasage, révèle les potentialités d’évocation d’une matière sonore fondamentalement rétive à toute normativité esthétique ou sociale trop contraignante. « Faire entrer la musique dans des zones de dilution sonore » (1), afin d’insister sur son pouvoir de détournement et de parasitage des dispositifs idéologiques et de pouvoir. Un élan fondamentalement libertaire en quelque sorte, qui se retrouve dans Jerusalem, véritable hymne construit à partir d’un poème de William Blake, qui clôture Learning to Cope With Cowardice. Mentionnons aussi le deuxième disque, The Lost Tapes, qui regroupe une dizaine de titres inédits, et qui permet de souligner la radicalité d’une démarche qui fait figure de véritable point de jonction entre l’after-punk et la scène bass-hardcore qui a dominé le dancefloor britannique depuis au moins une trentaine d’années. Ainsi, une réédition qui arrive à point nommé pour mieux cerner les frontières d’un genre aussi décisif qu’échappant de manière systématique à une délimitation trop étroite, comme pour mieux souligner la force d’hybridation dont serait porteur ce « continuum bass ».

Exprimer la négativité du monde social constitue de ce fait l’un des centres de gravité d’une entreprise qui culminera dans son autre chef d’œuvre As the Veneer of Democracy Starts to Fade (1985, Mute Records). Or dès ce premier album avec The Paranoïa of Power ou None Dare call it Conspiracy, la visée politique est clairement affichée, en s’imposant par l’intermédiaire d’une abrasivité et d’une logique de la perturbation fascinante. Le territoire dub est en effet abordé pour mieux y être déconstruit, et de fait être chargé d’une force d’évocation critique : To Have A Vision, avec son bouclage obsédant, sa pratique communiste du collage et sa manière de concasser l’ossature rythmique electro-funk ou proto-hip hop par décalage ou déphasage, révèle les potentialités d’évocation d’une matière sonore fondamentalement rétive à toute normativité esthétique ou sociale trop contraignante. « Faire entrer la musique dans des zones de dilution sonore » (1), afin d’insister sur son pouvoir de détournement et de parasitage des dispositifs idéologiques et de pouvoir. Un élan fondamentalement libertaire en quelque sorte, qui se retrouve dans Jerusalem, véritable hymne construit à partir d’un poème de William Blake, qui clôture Learning to Cope With Cowardice. Mentionnons aussi le deuxième disque, The Lost Tapes, qui regroupe une dizaine de titres inédits, et qui permet de souligner la radicalité d’une démarche qui fait figure de véritable point de jonction entre l’after-punk et la scène bass-hardcore qui a dominé le dancefloor britannique depuis au moins une trentaine d’années. Ainsi, une réédition qui arrive à point nommé pour mieux cerner les frontières d’un genre aussi décisif qu’échappant de manière systématique à une délimitation trop étroite, comme pour mieux souligner la force d’hybridation dont serait porteur ce « continuum bass ».

![]()

(1) Bastien Gallet, La musique est pleine de trous : Histoires de vides de Varèse à King Tubby, Le boucher du prince Wen-houei, MF, 2002, p. 166.