Après bientôt 20 ans passés à écrire des chansons, à bourlinguer à travers le monde dans une sorte de « neverending tour », mais aussi à réaliser incessamment dessins et B.D., Jeffrey Lewis aurait pu se lasser, s’émousser ou tout simplement se ranger des voitures. Pourtant, à l’écoute de son nouvel album, on constate que l’éternel adolescent new-yorkais déborde toujours autant d’inspiration et de créativité. Depuis ses débuts avec The Bundles en 2001 – groupe dont faisait partie la légendaire Kimya Dawson des Moldy Peaches – jamais Jeffrey ne paraît avoir baissé le niveau d’exigence de ses textes et de sa musique, ni renoncé à son éthique anti-folk faite d’absence de compromis, de complète sincérité et de coolitude. On se réjouit donc de le retrouver ici en plein forme, fidèle à lui-même et d’une fraîcheur intacte, comme si le temps n’avait aucune prise sur lui.

Après bientôt 20 ans passés à écrire des chansons, à bourlinguer à travers le monde dans une sorte de « neverending tour », mais aussi à réaliser incessamment dessins et B.D., Jeffrey Lewis aurait pu se lasser, s’émousser ou tout simplement se ranger des voitures. Pourtant, à l’écoute de son nouvel album, on constate que l’éternel adolescent new-yorkais déborde toujours autant d’inspiration et de créativité. Depuis ses débuts avec The Bundles en 2001 – groupe dont faisait partie la légendaire Kimya Dawson des Moldy Peaches – jamais Jeffrey ne paraît avoir baissé le niveau d’exigence de ses textes et de sa musique, ni renoncé à son éthique anti-folk faite d’absence de compromis, de complète sincérité et de coolitude. On se réjouit donc de le retrouver ici en plein forme, fidèle à lui-même et d’une fraîcheur intacte, comme si le temps n’avait aucune prise sur lui.

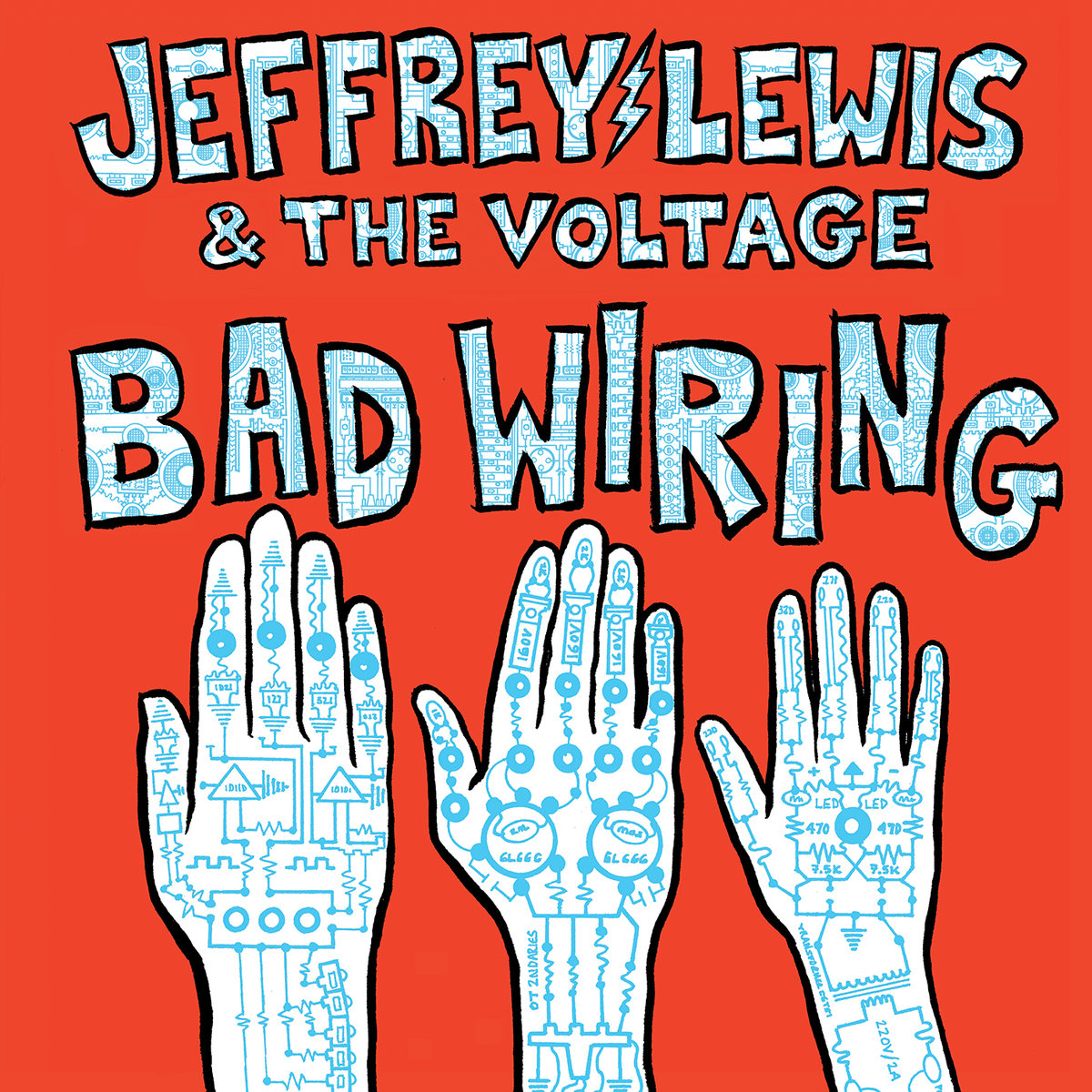

Ne nous fions pas au titre bien trompeur du disque – Bad Wiring (« mauvais câblage ») – car Jeffrey et son groupe, The Voltage, apparaissent parfaitement connectés ensemble, et le disque, savamment équilibré, n’ennuie jamais, ne possède aucun titre bouche-trou, faiblard ou mal assorti à l’ensemble. L’aide de Roger Moutenot, producteur de Yo La Tengo et de Lou Reed, a sûrement été pour quelque chose dans cette très heureuse alchimie.

Si Jeffrey Lewis a autrefois conquis son public avec ses ballades dépouillées et DIY, son nouvel album s’inscrit dans une veine résolument pop. En témoigne le jubilatoire premier morceau du disque, classique instantané, au faux air de tube des Lemonheads, qui donne immédiatement envie de sauter partout. Jeffrey se hisse donc d’entrée de jeu au niveau d’anciens titres cultes comme Slogans ou Broken Heart, parus sur son excellent ‘Em I Are. On retrouve par la suite plusieurs très bonnes chansons énergiques du même acabit dans le disque, où Jeffrey use sans vergogne de la distorsion sur sa guitare folk, comme sur la très pixiesienne Except for the Fact That It Isn’t, où ses musiciens Mem Pahl et Brent Cole (ex-Moldy Peaches) se montrent particulièrement habiles et pertinents. On se surprend même à se trémousser sur un titre dansant – In Certain Orders – dont la batterie pourrait avoir été exécutée par Stephen Morris période Joy Division !

Si Jeffrey Lewis a autrefois conquis son public avec ses ballades dépouillées et DIY, son nouvel album s’inscrit dans une veine résolument pop. En témoigne le jubilatoire premier morceau du disque, classique instantané, au faux air de tube des Lemonheads, qui donne immédiatement envie de sauter partout. Jeffrey se hisse donc d’entrée de jeu au niveau d’anciens titres cultes comme Slogans ou Broken Heart, parus sur son excellent ‘Em I Are. On retrouve par la suite plusieurs très bonnes chansons énergiques du même acabit dans le disque, où Jeffrey use sans vergogne de la distorsion sur sa guitare folk, comme sur la très pixiesienne Except for the Fact That It Isn’t, où ses musiciens Mem Pahl et Brent Cole (ex-Moldy Peaches) se montrent particulièrement habiles et pertinents. On se surprend même à se trémousser sur un titre dansant – In Certain Orders – dont la batterie pourrait avoir été exécutée par Stephen Morris période Joy Division !

Sur les titres les plus dynamiques du disque plane joyeusement l’esprit du punk-folk tendu et volubile qui a fait tout le charme des Violent Femmes. On pourra néanmoins se délecter de quelques brillantes ballades pop-folk plus assagies aux textes incroyables, comme My Girl Friend Doesn’t Worry, dont le mélange d’humour et de désillusion nihiliste («And why should anyone have a baby, create another brain of dissatisfaction ?/ If we’re only biogical robots, with a program to mostly feel anxious ») rappelle les tirades désespérées mais toujours drôles de Woody Allen dans ses films, ou comme la très émouvante Where is the Machine, où Jeffrey se demande où se trouve la machine qui permettra de combattre les sentiments qui nous consument l’esprit (« So why can’t there be some kind of mighty machine that fights feelings ? […] If they’re so big and smart why can’t they start making stuff to fight feelings ? ») Ce n’est pas un hasard si Jarvis Cocker en personne a déclaré considérer Jeffrey Lewis comme le meilleur parolier américain d’aujourd’hui.

On pourra aussi se réjouir de titres comme Dog of My Neighborhood, aux textes scandés à 200 à l’heure avec une voix délicieusement nasillarde sur un mode Subterranean Homesick Blues de Dylan, où les mots semblent sortir d’une mitraillette, comme si Jeffrey réussissait l’exploit de faire tenir un texte-fleuve de Fidel Castro dans une chanson de trois minutes. Difficile ne pas être immédiatement emballé par LPs, sa chanson-hommage aux vinyles, tube hilarant dans lequel tous les geeks acheteurs compulsifs de disques se reconnaîtront. On trouvera même un petit blues-folk instrumental en guise d’intermède au milieu du disque, façon Leadbelly, comme une sorte de clin d’œil à ses alter ego du passé dont le storyteller new-yorkais est à sa façon un héritier.

On peut louer en général la capacité de Jeffrey Lewis à évoquer la lose, l’angoisse existentielle ou la misère affective sans tomber dans la complaisance larmoyante mais en la sublimant par l’ironie et l’autodérision, combinant habilement légèreté et profondeur dans un même mouvement. Ce disque attachant donne l’impression de se promener à l’intérieur des différents étages de l’âme de Jeffrey Lewis, où les pièces ensoleillées jouxtent les chambres sombres, mais où l’on se sent toujours en bonne compagnie. Un seul regret avec ce disque : on aurait aimé qu’il contienne encore plus de chansons, tant il devient vite indispensable.

Dernière chose : il faut absolument aller voir et même revoir Jeffrey Lewis en concert, car son plaisir à se produire en live est hautement contagieux, et qu’il n’est pas du genre à traîner paresseusement la même setlist sur toute sa tournée sans se renouveler. Ceux qui ont assisté à ses gigs ont aussi bien pu le voir reprendre Sonic Youth ou The Fall au débotté que jouer d’anciens titres ou de savoureux inédits. Je recommande également à tout le monde d’aller écouter son très bon disque de reprises du groupe punk Crass ou son album-hommage à Tuli Kupferberg des mythiques Fugs. Il ne faut pas non plus passer à côté du très beau portrait de Jeffrey mis en ligne par Don Giovanni Records, ni se priver de regarder son « lo-budget biopic of Alan Moore ». Enfin, on pourra s’émouvoir de son élégie particulièrement touchante à la mémoire de l’immense D.C. Berman de Silver Jews et Purple Mountains, disparu tragiquement cet été.

![]()

Une réflexion sur « Jeffrey Lewis & The Voltage, Bad Wiring (Don Giovanni Records / Moshi Moshi Records) »