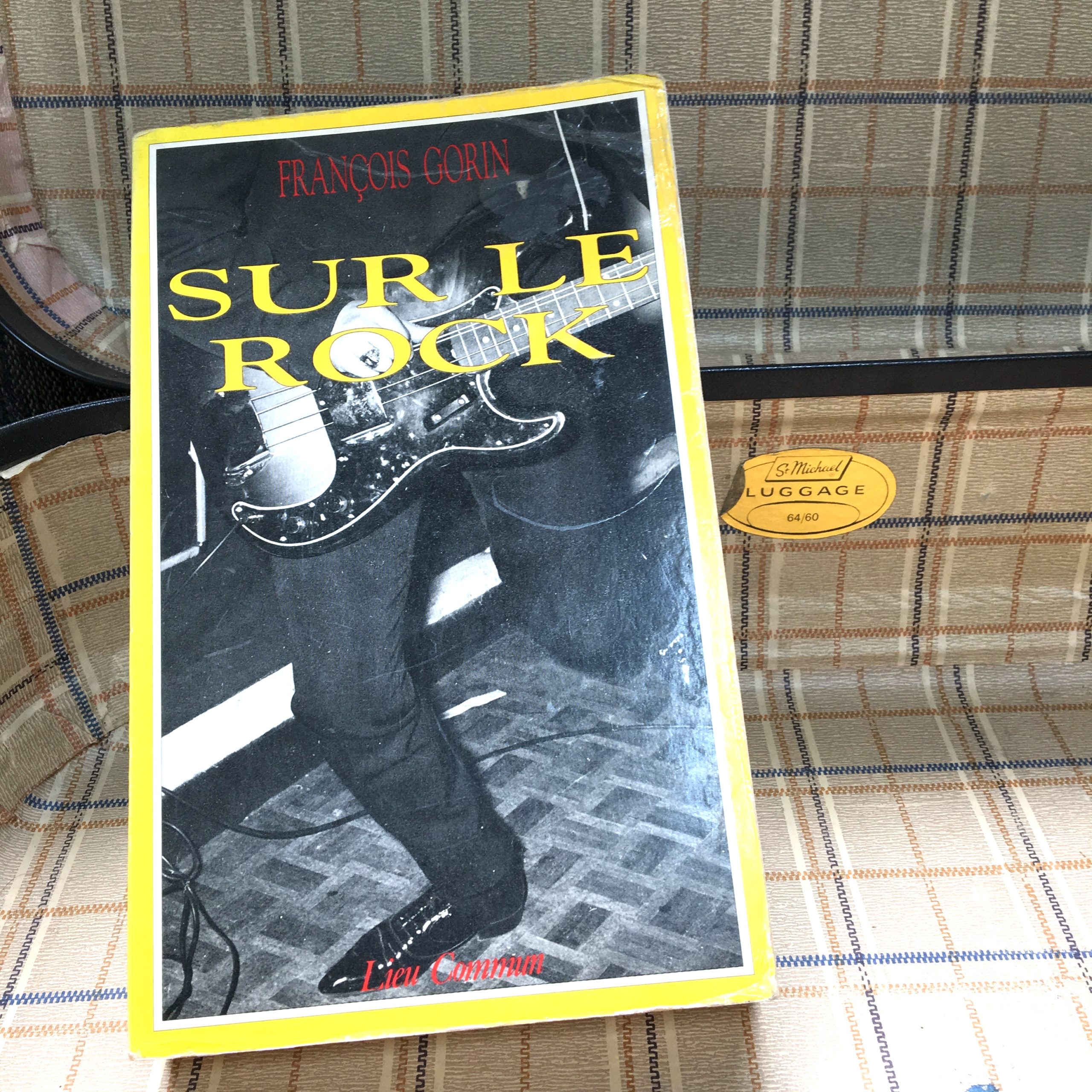

Il ne sera pas fait ici mystère que certains d’entre nous, au sein de cette rédaction, ont appris à lire la musique dans les pages de Rock&Folk et plus volontiers encore entre les lignes des articles et notules rédigés par François Gorin. Entré rue Chaptal en 1980, le critique prendra le large cinq ans plus tard alors que le mensuel avait déjà entamé sa déliquescence (mais pas encore osé coller Samantha Fox, toute poitrine dehors, en couv’). Des plus jeunes que nous, bien que rompus aux évangiles des Inrockuptibles, verront au cours des années 90 la lumière émaner de Sur le rock (Lieu commun, 1990), nouvelles Tables de la Loi, format livre de chevet. Livre de Ray Davies, livre de Nick Drake, de Scott Walker, autant de saintes écritures que les convertis, de longue date ou non, vénèrent et propagent, insensibles au courroux jaloux des aînés délaissés puisque dépassés (Nick Bangs, Lester Kent, idoles rattrapées par leur crépuscule). Entretemps François Gorin livrera deux romans dont nous n’aurons pas à pointer les limites, l’auteur ayant l’élégance de le faire à notre place. Encore que l’on se permettra d’être moins sévère que lui à leur égard. Non relus depuis, ils avaient surtout, de mémoire flageolante, attisé notre frustration de ne pas retrouver creusé et ensemencé un sillon musical ami, le critique en partance préférant tenir à distance, et à raison, ce qu’il avait parfaitement saisi puis transmis ailleurs comme auparavant.

Dès lors, Louise va encore sortir ce soir, inespéré retour aux affaires littéraires, agit comme une nouvelle première fois, avec un élan et une effervescence facile (celle qui sied aux coureurs de demi-fond) qui vient fouler au pied les atermoiements longue durée que l’écrivain avoue avoir éprouvés.

Paris fin de siècle dernier, dans les premiers mois de l’An 84. Sur son deuxième album intitulé La Notte, la Notte…, Etienne Daho annonce qu’il va Sortir ce soir. A l’issue d’un grand sommeil, Louise, 22 ans, le prend au mot, embrasse près de 1200 nuits, fantasme le monde de la musique, enchaîne concerts des Fleshtones et des Smiths, saute d’Eldorado en Gibus, fréquente cocktails new wave et réceptions incertaines, croise une multitude de garçons. Se laisse séduire, ne sait choisir.

Roman d’initiation ou chronique élastique, qu’importe. Louise traverse sans se retourner un âge, d’or moins que d’orgueil, que l’on n’a ni maudit ni chéri mais qui nous a entièrement constitué, un labyrinthe de verre aux réflexions multiples, dont l’éclat, ici ravivé, agit comme un révélateur. De ce que nous fûmes, de ce que nous sommes, nous en savons désormais un peu plus.

Le récit de Louise va encore sortir ce soir court sur trois années, entre 1984 et 1987. Qu’est-ce qui a dicté ce choix ?

Cela correspond à une période de ma vie où les choses se sont accélérées à tous points de vue et où j’ai eu cette sensation assez rare d’un tourbillon dans lequel je m’étais laissé happer – souvent pour le meilleur, mais pas toujours. A posteriori, il y avait des choses qui forcément me restaient et d’autres qui m’avaient échappé. L’idée était donc, par le biais de l’écriture et assez longtemps après les faits, d’essayer de retrouver la substance des évènements que j’avais vécus sans avoir eu le recul nécessaire pour les apprécier. C’était une période assez intense, marquée par beaucoup de rencontres. Je travaillais à la fois pour Rock&Folk et le Matin de Paris, j’étais très envahi par mon activité mais aussi par tout le reste, qui avait tendance à prendre plus de place que l’activité professionnelle, ou se mélangeait avec. J’ai pas mal tâtonné avant de trouver le bon moyen d’en rendre compte. Parce qu’au début, tu l’auras sûrement deviné, le personnage principal était un garçon. L’idée du double féminin est arrivée très tardivement, comme un déclic. Toutes les tentatives que j’avais faites précédemment pour ouvrir la mémoire à la fiction – même si parfois la fiction c’est aussi ce qui vient dans les trous de mémoire – n’avaient guère abouti. Ca a été libérateur de créer ce personnage féminin. De le prendre comme sujet mais surtout comme guide de ce qui est raconté, de voir tout à travers elle.

« Peut-être qu’un jour on se souviendra du 10 mai pour une autre raison », glisse un personnage du roman au lendemain d’un concert à l’Eldorado frappé de l’injonction « Apportez vos fleurs ». Ainsi, François Mitterrand et les Smiths sont mis sur un pied d’égalité, comme marqueurs de l’époque. De fait, je me rends compte que les plus ou moins 1300 nuits et jours du livre correspondent pile à la période entre la sortie du premier album des Smiths (février 84) et la fin du groupe (septembre 1987). J’aime à croire qu’il ne s’agit pas tout à fait d’une coïncidence.

« Peut-être qu’un jour on se souviendra du 10 mai pour une autre raison », glisse un personnage du roman au lendemain d’un concert à l’Eldorado frappé de l’injonction « Apportez vos fleurs ». Ainsi, François Mitterrand et les Smiths sont mis sur un pied d’égalité, comme marqueurs de l’époque. De fait, je me rends compte que les plus ou moins 1300 nuits et jours du livre correspondent pile à la période entre la sortie du premier album des Smiths (février 84) et la fin du groupe (septembre 1987). J’aime à croire qu’il ne s’agit pas tout à fait d’une coïncidence.

Oui, les Smiths sont une indéniable référence musicale. Mais je ne fais que les évoquer, car ça n’est pas le sujet – bien que cela ne puisse être indifférent non plus. Quand on parle des années 80, c’est le plus souvent en référence au début de la décennie, et notamment ce qu’on a nommé plus tard le post-punk. Pourtant il y a ce milieu des années 80, qui est la période où se déroule le livre, qui est tout aussi intéressante. C’est une période mal définie, musicalement comme politiquement, une période transitoire, mais que j’ai vécue de façon très intense. Je me suis trouvé nettement plus en phase avec ce qu’il s’est passé entre 83 et 87, notamment concernant le rock indépendant britannique, qu’avec la période précédente, post-punk ou, pour reprendre un mot fourre-tout, new wave. Ce courant notamment symbolisé par les Smiths, mais aussi par d’autres, que ce soit Paddy McAloon et Prefab Sprout, Edwyn Collins et Orange Juice, Roddy Frame et Aztec Camera, ou encore Tracey Thorn et Everything but the Girl. Je me sentais plus d’affinités avec ces gens là, qui étaient à peu près de mon âge ou un peu plus jeunes et qui, sans avoir forcément raté le coche punk, accusaient une distance avec ce mouvement, et affichaient un côté plus provincial, décalé. Ils ne s’étaient pas non plus inscrits dans ce qu’on avait appelé la new wave, et proposaient autre chose sans ressentir ce besoin de faire table rase. Ils avaient une culture de la scène 60’s et 70’s, le faisaient sentir. Et cela s’est produit à un moment où j’en étais encore à rattraper des trucs sixties qui m’avaient échappé, des choses plus anciennes que je ne pouvais pas moi non plus balayer d’un revers de main. L’enjeu c’était aussi : ces nouvelles passions musicales, comment en rendre compte ? Quelle place trouver dans la presse pour exprimer son adhésion à ces musiciens-là qui restaient en France terriblement confidentiels.

Dans le prière d’insérer de l’éditeur Médiapop, on peut lire « roman commencé il y a quelque temps ». Combien de temps, justement ?

C’était une manière de rester pudique là-dessus mais oui, il y a eu du temps écoulé, plusieurs versions, j’ai varié les points de vue, j’ai tenté des expériences – à un moment c’était sous forme de journal, à un autre c’était épistolaire, et toutes ces formes là ne marchaient pas vraiment. Il y a eu des fois où j’ai vraiment voulu laisser tomber. Mais le livre lui-même, sans s’incarner physiquement, a pris une existence autonome, et venait me rechercher, me tirer par la manche. Je m’y suis donc remis autant de fois que nécessaire, jusqu’au moment où il y a eu ce changement dans le principe de narration, ce choix d’un personnage féminin.

Louise plutôt que toi, c’était là le sésame ?

Le motif, c’est vraiment la jeune fille de 22 ans. J’aurais pu y penser plus tôt mais il m’a vraiment fallu en passer par ce travail de palimpseste, réécrire à chaque fois la même histoire. Quand je passais d’une version à l’autre, parfois à des intervalles de deux-trois ans, je ne me reportais pas à la version précédente, je repartais de zéro. Je pense que ça a aidé aussi à en faire une matière de fiction. Au bout d’un moment, tu ne te préoccupes plus de savoir si c’est une sorte de vérité objective, les faits tels qu’ils se sont produits ou tels que moi je les ai vus. Je ne me souciais plus de savoir si c’était quelque chose que j’avais inventé, ou déformé a posteriori, ce n’était plus la question.

J’ai commencé à écrire ce livre en 2003, soit près de 20 ans après les faits. Ca me semblait alors une distance suffisante, mais il faut croire que non, je n’avais pas assez de recul.

En reprenant le récit sans jamais te retourner, tu te trouves un peu dans la position de Louise, qui enchaine les histoires, les duplique. Ton travail d’écriture fait ainsi écho à sa trajectoire amoureuse.

C’est l’histoire d’une fille qui se cherche et qui cherche aussi quelqu’un d’autre. Elle se cherche à travers les autres, que la relation soit sentimentale, sexuelle, ou les deux. Avec chacun elle trouve comme un miroir, et elle suit presque à chaque fois l’image que lui renvoie ce miroir. De même que moi j’ai cherché le livre, et les différentes formes expérimentées me renvoyaient une image qui n’était pas la bonne.

Les miroirs se multiplient, c’est le Palais des glaces. On croise un nombre très important de personnages.

Et dans une version précédente il y en avait encore plus !

Il y a Louise au centre, puis un premier cercle autour d’elle, et d’autres cercles excentriques. Des personnages qui reviennent, et d’autres qui sont juste des apparitions fugaces.

Et qui peuvent être des références à des personnalités que le lecteur, avisé, est à même de reconnaitre : Jiří Smetana sous les traits de Moldau, Olivier Assayas rebaptisé Alban, parmi d’autres.

L’idée n’est pas non plus de jouer à qui est qui. Ca ne se veut pas un roman à clés. Mais ça l’est fatalement pour certains lecteurs, j’en suis parfaitement conscient. Pour autant ce n’est pas décisif, pas un enjeu.

Le genre, c’est celui assez balisé du roman d’apprentissage ? T’es-tu adossé à certains classiques ?

J’étais vraiment, essentiellement, fixé sur ce que j’avais à raconter. Après, quand j’ai trouvé qu’un personnage féminin devait mener la danse, la figure tutélaire qui m’est venue c’est Alice au pays des merveilles, transposé dans le Paris des années 80. C’est le seul parallèle littéraire qui me paraît pertinent.

Au-delà de la référence littéraire, Louise est la petite sœur d’une autre (Louise), celle qu’incarne Pascale Ogier dans Les nuits de la pleine lune, film sorti à l’automne 84.

Eric Rohmer est là, indéniablement. Quand j’ai choisi d’appeler le personnage Louise, ce n’était pas conscient. Mais oui, Les Nuits de la pleine lune est pour moi une borne. C’est un film totalement emblématique de Paris à cette période, par un cinéaste alors âgé de plus de 60 ans et qui arrivait à capter parfaitement la jeunesse de ce moment là, d’une manière étonnamment juste. Pascale Ogier y est également pour quelque chose, mais Rohmer ne cachait pas son côté vampire, il s’inspirait des acteurs et des actrices qu’il avait choisi.

Par ailleurs, la troisième partie, ou troisième chant, du livre a pour titre Le Rideau déchiré, mots extraits de la chanson composée par Elli et Jacno pour le film.

C’est la première fois que tu situes un de tes romans dans le cadre, ou l’univers, que tu côtoyais en tant que critique rock. Dans tes romans précédents, le rock n’apparaissait peu ou pas Il y avait bien l’intervention de la chanson Goodbye Joe dans Trompe l’œil (Editions Philippe Olivier, 1990) mais c’est à peu près tout. Et tu te gardais bien de mentionner The Monochrome Set.

C’est la première fois que tu situes un de tes romans dans le cadre, ou l’univers, que tu côtoyais en tant que critique rock. Dans tes romans précédents, le rock n’apparaissait peu ou pas Il y avait bien l’intervention de la chanson Goodbye Joe dans Trompe l’œil (Editions Philippe Olivier, 1990) mais c’est à peu près tout. Et tu te gardais bien de mentionner The Monochrome Set.

Ecarter la musique de la narration, c’était un évitement délibéré, peut-être excessif. Et surtout, Le Fil à couper le souffle (Balland, 1988) comme Trompe l’œil restent des tentatives de roman, très velléitaires, ainsi que des échecs à mes yeux. Il m’a peut-être fallu en passer par ces essais là, parce qu’il y avait une envie de fiction, et qu’il fallait que ça sorte, que ça débouche sur quelque chose. Or je me suis peut-être hâté dans cette direction sans avoir les épaules.

Même ici, lorsque tu relates des concerts des Fleshtones, de R.E.M. ou d’Elvis Costello, tu prends soin de ne rien en dire. A la rigueur, le seul titre qui bénéficie d’un semblant de commentaire, c’est Big in Japan d’Alphaville.

C’est presque un fait exprès, pour qu’il y ait des échos de la période mais qui ne soient pas filtrés par une certaine érudition ou des choix esthétiques. J’ai suffisamment écrit sur la musique pour que tout le monde, du moins ceux que ça intéressent, sachent à quoi s’en tenir. Cela relève moins de l’esquive que de la volonté d’être fidèle à certaines choses qui étaient dans l’air du temps – le règne de Prince, Madonna, ou de Michael Jackson, bien que je ne vais pas jusqu’à citer ce dernier. Je résiste à l’idée du roman qu’on peut attendre du type qui a été critique rock. Même si je suis plus à l’aise avec ça maintenant que je ne l’étais en 1988 ou 90.

Plus généralement, tu prônes une écriture behaviouriste, comportementaliste.

Je n’ai pas voulu d’épaisseur ni psychologique, ni sociologique. Et pourtant, il me semble qu’il y a tout de même une manière de prendre le pouls de cette période, qui serait le creux des années 80, à un moment où il y a tout de même encore une forme à la fois d’enchantement, parce que les vies sont libres, c’est Paris, c’est la nuit, le Sida est tapi mais ne nous touche pas encore de plein fouet, et aussi, dans la manière qu’on avait de le vivre, une forme de désenchantement, le revers d’amertume de ce champ de possibilités qui s’ouvre à elle.

Louise paraît au moment où François Ozon sort au cinéma Eté 85, qui revisite à sa manière le milieu de cette décennie. Beaucoup de jeunes gens d’aujourd’hui semblent voir la période comme un âge d’or. Pour autant, et pour l’avoir vécu, ça n’était pas enthousiasmant tous les jours. A nos yeux, l’époque bénie, c’était plutôt les sixties.

L’âge d’or, ce n’est jamais ce qu’on est en train de vivre. On ne me fera pas dire que la période Louise était un âge d’or, mais c’était quand même un âge de quelque chose (rires), un âge d’un autre métal, mais qui reste. Je n’étais peut-être pas totalement mûr quand j’ai commencé à écrire ce livre mais j’avais la certitude que c’était là une matière, un matériau, qu’il fallait produire un texte à partir de ça. Et le fait de ne pas être mûr ou à point, ça fait partie du processus d’écriture. Comme je suis quelqu’un qui peut écrire vite – le côté journaliste, on ne se refait pas – il fallait dès lors que la lenteur et la pénibilité soit là. J’ai appris la patience et la douleur d’écrire par la répétition. Et depuis ce livre, j’ai tendance à écrire plus laborieusement – ou un peu plus laborieusement.

L’envie d’écrire est-elle née avec ton entrée à R&F ? Quel âge as-tu à ce moment là ? J’imagine que tu es d’abord lecteur, et que c’est là où il te faut écrire, qu’il n’y a nul autre endroit envisageable.

L’envie d’écrire est-elle née avec ton entrée à R&F ? Quel âge as-tu à ce moment là ? J’imagine que tu es d’abord lecteur, et que c’est là où il te faut écrire, qu’il n’y a nul autre endroit envisageable.

J’avais 23 ans, et pas un bagage littéraire très conséquent. Je n’avais pas lu énormément et la plupart de mes lectures, des écrivains américains comme Richard Brautigan par exemple, avaient été suscitées par R&F, donc oui, je n’envisageais d’écrire que là. Comme bien des gens qui écrivent sur la musique, je n’avais aucune formation de journaliste, et je n’avais pas d’ambition littéraire du tout. Je n’étais pas en mesure d’en avoir, je voulais juste faire comme ceux que je lisais, Philippe Garnier ou François Ducray. J’avais été lecteur très assidu à partir de 1973 et je suis allé cogner à la porte de la rue Chaptal début 1980. Surtout, j’avais vu à R&F, à travers certaines signatures, une manière d’écrire sur la musique qui était singulière parce qu’elle émanait de types parfois physiquement éloignés de leur sujet – ça créait alors un espace particulier. Quand tu écris sur un disque, tu ne fais pas du journalisme, et à l’époque quand tu écris sur le rock, il n’y a aucun académisme. Il n’y avait pas de cadre, de codes, tu pouvais juste t’inspirer de gens que tu avais déjà lu. Ça donnait donc des choses un peu inédites.

Mais quand tu commences à écrire au Matin de Paris, là, par la force des choses, tu deviens journaliste ?

Le fait qu’on te demande ensuite d’écrire pour un quotidien que je ne connaissais pas, qu’on te fasse confiance, fait que tu commences à te sentir un peu plus investi, légitime. Et puis critique rock, tu te rends bien compte à un moment que tu ne peux pas faire ça toute ta vie.

L’évolution prise par R&F (qui ne me convenait pas) a coïncidé avec la part de lassitude qui point au bout de 5 ans. La chance que j’ai eu au Matin, c’était d’avoir beaucoup de liberté. Et il me fallait, dans un quotidien, trouver un autre rythme, avoir une écriture plus détachée des contingences de la musique, de la culture, et c’est à ce moment là qu’est advenue la tentation de la fiction, qui a donné ces deux essais de roman.

Suite à ça il y a eu Sur le rock, qui fait autant autorité qu’écran. Tu écris ce livre, ton épitomé sur le sujet, au moment où tu vas abandonner, un temps, le rock pour le cinéma.

Suite à ça il y a eu Sur le rock, qui fait autant autorité qu’écran. Tu écris ce livre, ton épitomé sur le sujet, au moment où tu vas abandonner, un temps, le rock pour le cinéma.

Je suis très content que Sur le rock ait eu cette vie, un peu étonnante puisque non immédiate. J’avais commencé à penser à ce livre des années auparavant, ça avait sédimenté lentement, mais ensuite je l’ai écrit assez facilement, très libéré, alors que je m’étais détaché de ce champ. C’était aussi l’opportunité d’écrire sur des musiciens que je n’avais pas eu l’occasion de célébrer largement, et sans que personne ne regarde par-dessus mon épaule. En même temps il y avait ce désir de solder mes attaches avec le rock pour passer à autre chose. Au moment où le livre est sorti je pensais, assez naïvement, que cela pouvait susciter quelque chose de l’ordre de la conversation. Et en fait non. J’ai eu des réactions positives, quelques papiers bienveillants, mais guère plus. J’avais surtout des échos par rebond, indirects. Peut-être le livre incitait-il à une certaine distance mais j’avoue avoir été assez déçu de cette tiédeur. C’est au fil du temps que le livre a eu une autre vie et s’est mis lui-même à sédimenter, jusqu’à prendre une espèce d’importance que je ne pouvais prévoir. Mais comme tu le remarques, au bout d’un moment cela fait aussi écran puisque je deviens essentiellement le type de Sur le rock. C’est probablement pour ça que ce fut difficile d’arriver à exister par un autre livre.

Comment, alors que sort – ou plutôt parait – Louise, envisages-tu la suite de cette trajectoire ?

Avec la sortie de Louise, il y a un objet qui concrétise les efforts, la patience, le temps qui s’est écoulé depuis que j’ai commencé à imaginer ce livre, et puis il y a la rencontre avec un éditeur, Philippe Schweyer, quelqu’un qui s’intéresse à ce que j’écris, et qui joue réellement son rôle.

C’est une sorte de cap qui m’autorise à penser et écrire la suite, sous une forme ou une autre.

Je ne me considère pas vraiment comme un romancier, avec cette capacité d’invention, cette facilité à créer un univers. J’ai besoin de m’appuyer sur des choses connues, éprouvées. J’aime bien travailler avec ce qui reste. Un autre projet de fiction est en route, qui m’occupe beaucoup, mais j’aimerais aussi, et je sais que ce n’est pas évident, écrire un livre sur Scott Walker. Là, on n’est pas du tout dans de la fiction mais on se retrouve néanmoins face un sujet tellement évasif – où il n’y a aucun sens à écrire une biographie – qu’il faut trouver une autre forme, pertinente. Il y a peu de matière, si ce n’est tout ce que sa musique ouvre, et le rapport qu’on peut avoir à elle.

Je l’ai rencontré une fois, au moment de Drift, et il était clair qu’on ne parlerait pas du passé, ça ne donnerait rien, ça ne l’intéressait pas. Pourtant il y a là un formidable sujet de bouquin : celui de deux obsessions qui se recoupent. Avec d’une part ce que j’appellerais « le chanteur qui ne voulait pas exister » mais qui trouve des auditeurs (ou un en particulier) qui entretiennent avec sa musique une relation obsessionnelle, et d’autre part l’auditeur qui veut à tout prix faire exister ce chanteur qui a tout fait pour saborder sa carrière, et y est parvenu – mais qui veut quand même être reconnu comme musicien, paradoxe pour le moins nourrissant et passionnant.

C’est un vrai défi d’écriture, il faut que quelqu’un le fasse, et je crois savoir qui est ce quelqu’un.

François Gorin,

François Gorin,

Il était important pour moi de lire Louise, dont les années 80 furent si différentes des miennes, et pourtant semblables par quelques points.

J’aime le regard de François Gorin sur la musique et le cinéma, son style, et j’ai aimé suivre Louise, comme j’aurais regardé tourner un disque, fixant le sillon jusqu’à l’hypnose.

Puis le disque s’arrête. J’avais pourtant l’image d’une Louise attendant dans le cabinet d’un médecin qu’on lui donne le résultat d’un test VIH, une fois, deux fois, dix fois. Parce que dans ces années-là, on avait quand même bien la trouille, filles comme garçons. Et le caoutchouc c’était quand même bien relou.

Elle aurait attendu à sa manière légère, désabusée et fataliste, barrant la route à son angoisse, enregistrant chaque détail de la salle d’attente.

Une suite, ce serait une bonne idée.

Cheers !