L’homme est un sujet idéal. Le mythe est un piège. Pour Julian Temple, il n’a donc sans doute pas été totalement aisé de concevoir ce récit filmé des boires et des déboires de l’ex-leader des Pogues. Shane MacGowan a lui-même tout fait, ou tout laissé faire plutôt, à certaines périodes clefs de son existence pour finir par être réduit à la dimension schématique et limitée d’un cartoon. Comme pour Polnareff, les déclinaisons d’un logo – stylisé sous forme de quelques accessoires pourrait amplement suffire à entretenir l’illusion visuelle d’une présence et les souvenirs lointains d’une grandeur passée : une paire de Wayfarer bien accrochée sur des oreilles surdimensionnées, une dentition poreuse dont s’échappe un ricanement aussi célèbre qu’inarticulé, cette onomatopée impossible à retranscrire, quelque part entre les soubresauts d’une boite d’écrou mal secouée et le chuintement bien imbibé d’un dernier souffle.

C’est d’ailleurs à cette forme du dessin-animé que le réalisateur a souvent recours – en alternance avec quelques bribes d’archives documentaires – pour représenter toute la première partie de l’existence de MacGowan, celle pour laquelle rien n’a été filmé : les six premières années en Irlande, dans la ferme familiale près de Tipperary ; le départ traumatique vers Londres et l’adolescence qui s’en suit – la qualifier de perturbée serait un euphémisme – juste avant que, à la sortie d’un séjour en hôpital psychiatrique, le jeune paddy en exil attire sur sa silhouette et sa trogne le regard avide des vraies caméras d’information. Au premier rang des premiers concerts des Sex Pistols ou des Clash, dans les pages société des tabloïds, celui qu’on surnomme complaisamment Shane Hooligan s’impose déjà comme l’un des visages marquants de l’année 1977. La suite est encore mieux connue. Pendant une poignée d’années bénies – cinq ou six, pas davantage – et le temps de deux albums et demis totalement intouchables, MacGowan impose avec ses Pogues une fusion captivante entre traditions irlandaises et nonchalance punk, au point de devenir progressivement un peu plus qu’un prophète en ses terres d’origine : une véritable institution, célébrée et décorée ici juste avant le générique final, à l’occasion de son soixantième anniversaire, en 2017, par le premier ministre irlandais.

C’est d’ailleurs à cette forme du dessin-animé que le réalisateur a souvent recours – en alternance avec quelques bribes d’archives documentaires – pour représenter toute la première partie de l’existence de MacGowan, celle pour laquelle rien n’a été filmé : les six premières années en Irlande, dans la ferme familiale près de Tipperary ; le départ traumatique vers Londres et l’adolescence qui s’en suit – la qualifier de perturbée serait un euphémisme – juste avant que, à la sortie d’un séjour en hôpital psychiatrique, le jeune paddy en exil attire sur sa silhouette et sa trogne le regard avide des vraies caméras d’information. Au premier rang des premiers concerts des Sex Pistols ou des Clash, dans les pages société des tabloïds, celui qu’on surnomme complaisamment Shane Hooligan s’impose déjà comme l’un des visages marquants de l’année 1977. La suite est encore mieux connue. Pendant une poignée d’années bénies – cinq ou six, pas davantage – et le temps de deux albums et demis totalement intouchables, MacGowan impose avec ses Pogues une fusion captivante entre traditions irlandaises et nonchalance punk, au point de devenir progressivement un peu plus qu’un prophète en ses terres d’origine : une véritable institution, célébrée et décorée ici juste avant le générique final, à l’occasion de son soixantième anniversaire, en 2017, par le premier ministre irlandais.

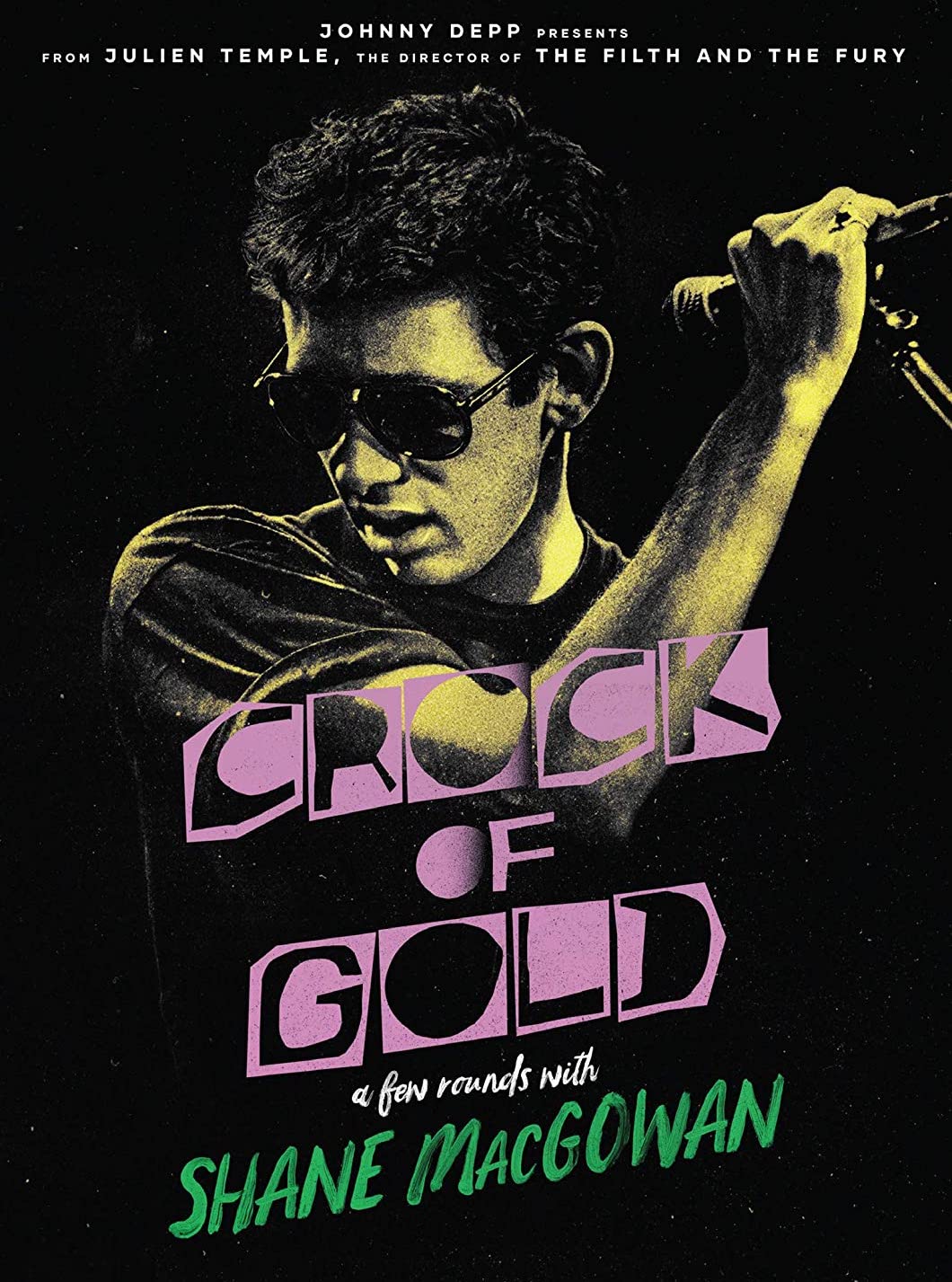

Quatre minutes – générique inclus – se sont à peine écoulées et je suis déjà en larmes. Je n’ai pas résisté bien longtemps au regard de Shane MacGowan que Julien Temple a eu l’excellente idée d’installer au cœur du récit. La structure en est classique, simple même, respectant la stricte chronologie. Interviewé par quelques proches plus ou moins célèbres – sa femme, Johnny Depp, Gerry Adams et Bobby Gillespie – MacGowan accepte souvent de répondre, mais pas toujours. Figé sur son fauteuil roulant, il traverse une bonne partie du film comme un fantôme, paraissant presque absent à lui-même, à ses interlocuteurs et à ses propres démons. Et puis, par brèves fulgurances, la vie reprend, un peu. Notamment lorsque Temple le filme en train de réécouter des fragments de ses propres interviews. C’est presque uniquement dans ces moments précis que MacGowan consent à poser son verre ou à lâcher sa cigarette électronique et qu’il semble presque transpercé par l’émotion qui affleure, submergé par l’intensité du souvenir qu’il se raconte à lui-même : celui d’une balade dans les dunes d’Irlande où gisent encore les ossements des morts de la grande famine, ensevelis à la va-vite ; celui du moment où il se rappelle avoir pris conscience de sa propre mortalité en contemplant, dans la ferme de son oncle, le regard des oies sentant l’imminence de leur fin, résignées, un peu comme si elle savait ce qui les attendait, raconte-t-il. Quand il compare cette lueur à celle qui vacille dans les yeux d’un junkie, quelque chose semble lui revenir et le réanimer, comme une réminiscence lointaine de cette profonde humanité qui transparaît dans certains de ses quelques chefs d’œuvre.

Nulle trace ici du récit d’une aventure collective – tous les Pogues brillent par leur absence complète – encore moins d’une rédemption. Il y a trop longtemps que les choses ont commencé à très mal se finir pour que le réalisateur ou son sujet prétendent qu’il peut en être autrement. Depuis plus de trente-cinq ans, MacGowan se débat en vain, mal à l’aise dans la peau d’un personnage qu’il a lui-même créé et dont il n’est plus parvenu à se défaire : celui d’un poète Irlandais alcoolique et braillard, bien trop proche des stéréotypes qu’il prétendait lui-même dénoncer pour qu’il puisse l’assumer sans réserve. Pendant la dernière partie du film, on souffre ainsi à le voir traverser péniblement bon nombre de plateaux télévisés où il est interrogé sans compassion ni pertinence sur son état physique, sans qu’il ne soit plus une seule fois question de musique. Pour le Lorenzaccio du songwriting celtique, le masque a ainsi fini par coller et étouffer toute velléité créative. Les chansons flottent dans l’air, explique-t-il, et il est désormais trop mal en point pour les attraper. Reste donc une œuvre et un peu de son incarnation, difficilement séparables tant les liens qui les unissent demeurent étroits, que MacGowan parvient encore à résumer en quelques brillants balbutiements : pester contre la douleur, et puis attendre qu’elle s’estompe, patiemment.