J’avoue entretenir une relation plus qu’ambivalente avec ce qu’il est convenu d’appeler l’outsider music, cette étiquette fourre-tout qui tend à agréger les créations musicales des figures marginales ou déviantes, produites dans une confidentialité initiale qui nourrit ensuite le culte des réhabilitations rétrospectives. Le malaise a surgi un jour de 2008 dans la cour de La Maroquinerie, lorsque j’y aperçus Daniel Johnston, quelques minutes avant le début d’un concert, excellent au demeurant. Debout mais chancelant, le regard vide, un verre de vin à la main, il semblait indifférent au monde et au liquide carmin qui s’échappait de ses lèvres mollement entrouvertes et dégoulinait à flots continus sur son t-shirt blanchâtre. Depuis lors, la posture m’a toujours paru inconfortable qui consiste à contempler pour ses seules propriétés esthétiques une œuvre aussi inextricablement liée aux pathologies de son auteur, à savourer sans réserve le spectacle de la maladie, qu’elle soit mentale ou pas, en s’efforçant de faire abstraction de sa réalité pourtant incontournable. Le documentaire consacré par Isabelle Dupuis et Tim Geraghty à Peter Grudzien fait resurgir ces interrogations tout en proposant une réponse formellement irréprochable et moralement satisfaisante.

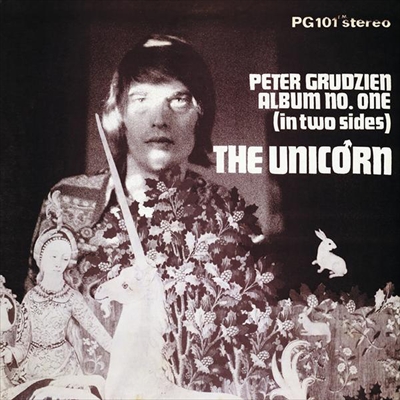

Le sujet traité semble a priori s’inscrire dans le prolongement des nombreuses quêtes filmiques qui, depuis une dizaine d’années, ont été accomplies dans la continuité du succès de Anvil (2009) et Searching For Sugar Man (2012). L’expression brute et sincère de la passion musicale, l’oubli, la redécouverte initiée par les pairs et prolongée par les fans : tel est le schéma archétypal de ces récits conclus par autant de fins heureuses. L’histoire de Peter Grudzien commence un peu de la même manière. Ce songwriter amateur, amoureux transi de Johnny Cash et militant homosexuel de la première heure – il a participé aux fameuses émeutes de Stonewall à New-York en 1969 – a laissé une trace fugace dans les marges de l’histoire pour avoir publié à compte d’auteur en 1974 un unique album de country bricolé à domicile et ouvertement gay.

Réhabilitée, au fil des décennies, par les amateurs de bizarreries discographiques et autres objets musicaux mal identifiés, cette collection de chansons maladroites et incongrues fait désormais partie du Panthéon des passionnés de pressages privés aux yeux desquels la rareté de l’objet – les quelques centaines d’exemplaires du pressage original s’échangent au compte-gouttes pour plusieurs centaines de dollars – l’emporte parfois sur la qualité véritable du contenu. En l’occurrence, le jugement esthétique qu’il conviendrait de porter sur The Unicorn – l’album n’est heureusement pas au cœur de The Unicorn – le film et ce pour une raison simple : il n’est pas question ici de renaissance miraculeuse ou de deuxième vie artistique ressuscitée par la grâce de réalisateurs démiurges et bienveillants. Pour Grudzien, contrairement à ce qui s’est produit pour ses confrères susmentionnés, l’histoire n’est jamais venue repasser les plats. Les infirmiers psychiatriques s’en sont chargés à sa place. C’est dans un quotidien tragique et souvent misérable que Dupuis et Geraghty ont décidé de planter leur caméra, entre 2005 et 2007. Dans la maison familiale du Queens, Grudzien se débat avec ce qui lui reste de sa famille : sa sœur jumelle schizophrène, ravagée par les opérations de chirurgie esthétique et les traitements médicamenteux ; son père, presque centenaire, avec lequel les conflits sont béants et qui le menace d’expulsion. Dans cette représentation souvent déchirante des psychoses archéo-familiales et de la violence inefficace du système de prise en charge médico-social américain, la musique occupe une place curieuse, à la fois périphérique dans la narration et centrale dans le traitement. Ce n’est, en effet, que dans les brefs instants d’accalmie où il réécoute pour la millième fois les classiques de June Carter ou de Pete Seeger ou lorsque il se risque à une brève incursion sur la scène du bar gay du voisinage pour en livrer une interprétation touchante et pataude que Grudzien semble trouver une forme de respiration et de réconfort.

Réhabilitée, au fil des décennies, par les amateurs de bizarreries discographiques et autres objets musicaux mal identifiés, cette collection de chansons maladroites et incongrues fait désormais partie du Panthéon des passionnés de pressages privés aux yeux desquels la rareté de l’objet – les quelques centaines d’exemplaires du pressage original s’échangent au compte-gouttes pour plusieurs centaines de dollars – l’emporte parfois sur la qualité véritable du contenu. En l’occurrence, le jugement esthétique qu’il conviendrait de porter sur The Unicorn – l’album n’est heureusement pas au cœur de The Unicorn – le film et ce pour une raison simple : il n’est pas question ici de renaissance miraculeuse ou de deuxième vie artistique ressuscitée par la grâce de réalisateurs démiurges et bienveillants. Pour Grudzien, contrairement à ce qui s’est produit pour ses confrères susmentionnés, l’histoire n’est jamais venue repasser les plats. Les infirmiers psychiatriques s’en sont chargés à sa place. C’est dans un quotidien tragique et souvent misérable que Dupuis et Geraghty ont décidé de planter leur caméra, entre 2005 et 2007. Dans la maison familiale du Queens, Grudzien se débat avec ce qui lui reste de sa famille : sa sœur jumelle schizophrène, ravagée par les opérations de chirurgie esthétique et les traitements médicamenteux ; son père, presque centenaire, avec lequel les conflits sont béants et qui le menace d’expulsion. Dans cette représentation souvent déchirante des psychoses archéo-familiales et de la violence inefficace du système de prise en charge médico-social américain, la musique occupe une place curieuse, à la fois périphérique dans la narration et centrale dans le traitement. Ce n’est, en effet, que dans les brefs instants d’accalmie où il réécoute pour la millième fois les classiques de June Carter ou de Pete Seeger ou lorsque il se risque à une brève incursion sur la scène du bar gay du voisinage pour en livrer une interprétation touchante et pataude que Grudzien semble trouver une forme de respiration et de réconfort.

Témoins empathiques des grands drames et des petits bonheurs, les auteurs parviennent astucieusement à contourner les écueils du voyeurisme en choisissant souvent de détourner leur regard des personnages pour le focaliser sur le décor et les objets, cet amoncellement de bric-à-brac hétéroclite ou s’entremêlent les fragments de l’histoire familiale tourmentée, les fétiches des pathologies diverses et les résidus culturels –disques, VHS ou DVD – miraculeusement rescapés du naufrage. Comme pour mieux s’éclipser avant de provoquer la gêne, ils finissent même par laisser la parole et l’image à leur sujet, pour les quelques minutes conclusives, filmées par Grudzien lui-même entre 2007 et 2013 – date de son décès. Dépourvu de toute complaisance esthétisante, ce regard juste sur un sujet grave et touchant finit par évacuer toute forme de malaise.