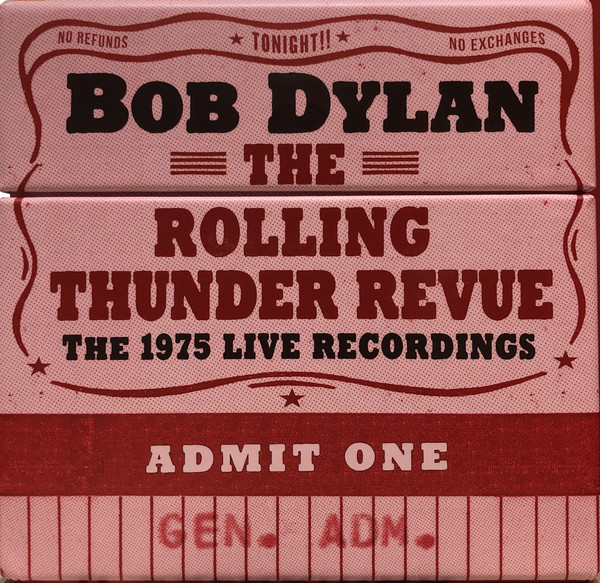

Début juin, Bob Dylan a présenté The Rolling Thunder Revue : The 1975 Live Recordings, un impressionnant coffret de quatorze disques retraçant son incroyable tournée de l’automne 1975, celle qui avait précédé la sortie de son album Desire. Quelques jours plus tard, Martin Scorsese a lancé, sur Netflix, Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story, son deuxième documentaire consacré à l’auteur de Blowin’ in the Wind. En quelques jours, d’innombrables images et documents sonores inédits sont donc remontés à la surface, témoignant abondamment de ce qui apparaît aujourd’hui, non seulement comme l’une des périodes les plus riches de la carrière de Dylan, mais aussi comme une sorte d’épilogue inattendu et tardif des années soixante.

Octobre 1975, Bob Dylan a 34 ans, cinq enfants et un mariage qui bat de l’aile. Depuis près d’une décennie, il vit retiré dans sa propriété de Woodstock, laissant l’histoire du rock s’écrire sans lui, ou presque. Ses disques continuent de sortir à un rythme régulier (1), mais lui ne se donne plus vraiment la peine de partir en tournée pour les défendre. Depuis 1967, ses prestations scéniques se limitent donc à un passage éclair au festival de l’île de Wight en 1970 et à une trentaine de concerts en compagnie du Band, en janvier et février 1974. Qu’ils aient été encensés (John Wesley Harding, Nashville Skyline) ou décriés (Self Portrait et, dans une moindre mesure, New Morning ou Planet Waves), tous ses derniers albums semblent façonnés avec la même volonté de déconstruire et de repousser, autant que possible, l’image du Dylan souverain qui, des premières notes de Blowin’ in the Wind jusqu’à la folle extravagance de Blonde on Blonde, a survolé les années soixante et transfiguré le rock, le faisant passer, en quelques enregistrements décisifs, du statut de musique pour adolescents à celui de bande-son d’une révolution. Mais en 1975, la donne est différente. En janvier, Dylan a sorti Blood on the Tracks, un chef-d’œuvre qui a bouleversé ses fans grâce à de saisissants accents de vérité et une écriture étonnamment claire et directe. À une époque où les confessions discographiques, parfois très intimes, sont devenues la règle pour nombre de singer-songwriters (Carole King, James Taylor, le Neil Young de Harvest, etc.), l’auteur de Tangled up in Blue a réalisé un coup de maître avec un disque marqué par une authenticité revendiquée (2), à défaut d’être complètement avérée (3), et par un niveau d’inspiration qu’il n’a plus connu depuis au moins John Wesley Harding, sept ans plus tôt.

Numéro un du Top 30 américain et vendu à près de 2 millions d’exemplaires, Blood on the Tracks a brièvement donné l’impression que, peut-être, cette fois, Bob Dylan était vraiment de retour. Cinq mois plus tard, en juin, Columbia a sorti la première anthologie des Basement Tapes, les enregistrements secrets fomentés avec le Band dans différentes maisons de Woodstock, tout au long de l’année 1967. D’abord diffusées sous la forme de disques pirates (4), ces bandes sont le chaînon manquant de l’œuvre du maître. Et même si elle demeure très incomplète, cette première sortie officielle semble indiquer, au moins, que le chanteur est prêt à se réconcilier avec son histoire et, surtout, à refermer la longue parenthèse ouverte par son accident de 1966. Pour la première fois depuis près de neuf ans, Bob Dylan paraît disposé à sortir de sa retraite et à reprendre la route pour retrouver, enfin, le monde.

Ce retour va donc s’opérer en deux temps : d’abord avec la réalisation de l’album Desire, l’un des disques les plus enjoués, vibrants et lumineux de sa carrière, puis, surtout, avec la Rolling Thunder Revue, une tournée exceptionnelle, à contre-courant de toutes les pratiques de l’époque. Pendant près de deux mois, à l’automne 1975, cette tournée va emmener Dylan, ainsi que tout un collectif d’artistes résumant à eux seuls trente ans de culture beat et folk (5), dans une incroyable odyssée qui, à bien des égards, peut être vue comme le dernier coup d’éclat d’une génération dorée, mais aussi et surtout, grâce à la concrétisation d’une forme d’utopie collectiviste propre aux années soixante, comme l’épilogue tardif de la décennie de Woodstock et des Beatles.

Retour à Greenwich Village

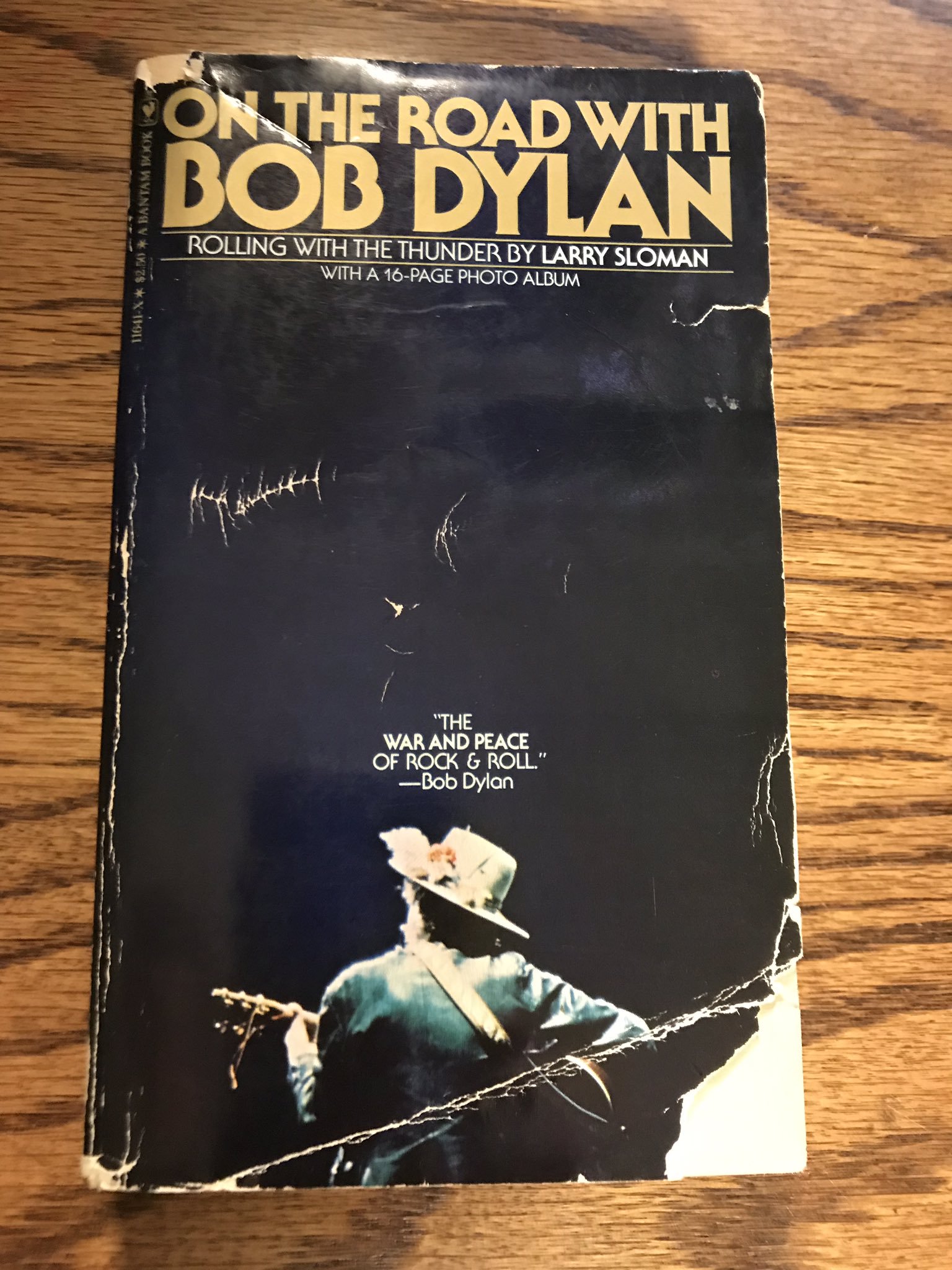

Dans son incontournable On the Road with Bob Dylan (6), Larry “Ratso” Sloman raconte très précisément toute la période ayant précédé l’enregistrement de Desire. Une période de flottement, d’errance et de virées nocturnes au cours de laquelle Dylan aura beaucoup traîné dans Greenwich Village, humant l’air du temps, assistant notamment à des concerts de Muddy Waters, de Patti Smith et d’autres artistes. À l’époque, ce retour n’a évidemment rien d’anodin et fait considérablement jaser dans le Village. Pour tous les vétérans de la scène folk du début des années soixante, Bob Dylan est une sorte de fils prodigue et, de très loin, l’artiste qui a connu la plus grande réussite, celui qui a porté le plus haut les couleurs du genre, faisant résonner des chansons comme Blowin’ in the Wind et The Times They Are A-Changin’ aux quatre coins de la planète. Près de douze ans après son envol, Bob Dylan est donc de retour sur le terrain de ses premiers exploits. Pour lui, il s’agit à la fois de se replonger dans ses souvenirs, de prendre le temps de mesurer enfin le chemin parcouru, mais aussi, surtout, de préparer son prochain album et la tournée à suivre. Et pour cela, il va devoir rencontrer du monde.

Parmi toutes ces rencontres, la plus singulière demeure celle de l’énigmatique Scarlet Rivera, une violoniste de génie que Dylan et son équipe abordent par le plus grand des hasards depuis leur limousine, un soir de juillet, alors qu’elle passe violon en main sur un trottoir du Village (7).

Pour le chanteur, le violon ensorcelant de Rivera devient aussitôt la pierre angulaire du nouveau son qu’il cherche à élaborer. Et s’il est difficile de savoir quel rôle a réellement joué la violoniste dans la vie personnelle du chanteur, il est évident que sa présence permanente à ses côtés au cours de cette période, sur disque comme sur scène, aura aidé à façonner le romantisme enfiévré de la plupart des chansons de Desire et donné aux embardées épiques de la Rolling Thunder Revue une résonance ancestrale et mystérieusement exotique. Autre personnage déterminant dans cette renaissance soudaine de Bob Dylan, Jacques Levy est un psychologue clinicien reconverti dans le théâtre d’avant-garde et le songwriting de haut vol (8). De façon tout à fait exceptionnelle, Levy va devenir le co-auteur de la plupart des chansons de Desire. Avec lui, et pour la première fois de sa carrière, Bob Dylan se pliera à l’exercice de l’écriture à quatre mains, s’appliquant notamment à aborder ses chansons comme de véritables récits. Ensemble, les deux auteurs composeront les trois-quarts des titres de l’album, des chansons aussi essentielles que Hurricane, Isis ou Romance in Durango, notamment. Enfin, Emmylou Harris sera également une figure capitale de cette renaissance, puisque sa voix féminine offrira aux mélodies enivrantes de Desire un relief incomparable, ainsi qu’une sensualité que personne n’aurait pensé trouver un jour sur un disque de l’auteur de It’s Alright, Ma, I’m Only Bleeding. Sur les différents titres de l’album, la chanteuse jouera, auprès de Dylan, un rôle proche de celui qu’elle avait tenu auprès de Gram Parsons (9), quelques années plus tôt, celui d’une partenaire vocale, mais aussi d’une inspiratrice. Absente sur la tournée, elle sera remplacée par Joan Baez, avec l’inévitable charge légendaire (10) que cette présence implique pour tous les observateurs, et spécialement pour les amateurs de folk.

Le 14 juillet 1975, Dylan enregistre deux chansons, Joey et Rita May (11), mais il n’est pas vraiment satisfait du résultat. Le 28 juillet, au retour d’une longue session d’écriture dans les Hamptons en compagnie de Jacques Levy, le chanteur convoque tout un ensemble de musiciens pour une deuxième série d’enregistrements ; Eric Clapton fait partie des invités. Plus tard, celui-ci confiera au magazine Rolling Stone avoir compté pas moins de vingt-quatre musiciens et chanteurs présents en même temps dans le studio. Selon lui, aucun d’entre eux ne savait véritablement ce qu’il devait faire. La plupart avaient été recrutés, comme Scarlet Rivera, au gré des rencontres, et personne n’avait entendu la moindre note des nouvelles chansons que Dylan voulait enregistrer ce soir-là. Chacun se préparait donc à jouer au feeling, selon l’inspiration de l’instant, avec l’instrument qu’il avait trouvé ou qu’on lui avait attribué. La session sera un véritable fiasco, même si la version de Romance in Durango enregistrée lors de cette soirée sera bien celle retenue pour l’album. Il reste que l’idée d’un orchestre foisonnant et bigarré qui ferait jaillir une énergie sauvage et revigorante demeurera très présente dans l’esprit de Dylan et se retrouvera dans le concept général de la Rolling Thunder Revue. Deux jours plus tard, le 30 juillet, Dylan revient en studio avec un groupe nettement plus réduit : Howard Wyeth à la batterie, Rob Stoner à la basse, Scarlet Rivera au violon, Emmylou Harris aux chœurs et Sheena aux percussions. Stoner expliquera plus tard à Sloman : “Dès que Bob chantait une chanson d’une traite, on gardait la prise, c’était la bonne. C’est comme ça qu’il fonctionne et c’est comme ça que tout le disque a été enregistré. […] Nous nous sentions tous bien, parce que c’était intime. C’est le son de Desire : un petit groupe jouant dans une pièce, enregistré sans repiquage, tout en direct, tel que vous l’entendez.” Isis est le premier morceau enregistré ce soir-là. Après avoir décidé de le conserver tel quel, le groupe enchaîne et réussit, en une nuit, à boucler les versions définitives de Rita Mae, One More Cup of Coffee, Joey, Mozambique, Oh, Sister et Black Diamond Bay. Hurricane sera également enregistré le même soir, mais la version qui figure sur l’album sera issue d’une session bien ultérieure, datée du 24 octobre. Le 31 juillet, le groupe est de nouveau en studio et enregistre deux titres, Love Copy, qui ne sera pas retenu pour l’album, et une autre chanson que Dylan vient d’écrire dans les Hamptons et que personne n’a encore entendue. Fait exceptionnel, Sara Dylan est présente en studio pour cet enregistrement. Distante et légèrement hautaine avec le groupe, elle se tient à l’écart. Avant de commencer à jouer la chanson, dont personne ne sait rien, Bob Dylan se tourne vers sa femme et lui lance : “Celle-ci est pour toi.” Bouclé en une seule prise, le morceau stupéfie l’assistance, au point de laisser tout le monde sans voix pendant quelques minutes. Finalement, la percussionniste Sheena rompt le silence et demande à Dylan quel est le titre de la chanson, et celui-ci répond simplement : “Sara”.

Le goût des autres

Au printemps 1975, Bob Dylan a profité d’un passage en France pour s’évader quelques jours, seul, aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Sur place, il a notamment assisté à une grande réunion tzigane au cours de laquelle il a été littéralement subjugué par un concert du guitariste Manitas de Plata. Une nuit entière à se laisser griser par la poésie ancestrale de la musique tzigane ; le chanteur en est revenu transformé. Enregistré quelques semaines plus tard, l’album Desire sera profondément marqué par cette expérience peu commune. Plus qu’aucun autre disque de Dylan, Desire est donc un album ouvert sur le monde et les autres, mais aussi une œuvre incroyablement vibrante et colorée, pétrie d’une forme de culture universelle dépassant largement des simples cadres du folk et des autres musiques traditionnelles américaines. L’album ne sera pas commercialisé avant janvier 1976, mais ses chansons, son exotisme viscéral, ainsi que son esprit universaliste infuseront tous les concerts de la Rolling Thunder Revue, y compris ceux de l’automne 1975.

Composé de neuf titres, Desire s’appuie donc sur un imaginaire foisonnant, marqué notamment par une volonté de s’inscrire dans un monde particulièrement vaste et une histoire quasi immémoriale. Ainsi, l’album évoque l’Afrique (Mozambique), le peuple tzigane (One More Cup of Coffee) et une île lointaine (Black Diamond Bay), tout en faisant émerger des références aux chants coraniques ou hébraïques (la cantillation sur One More Cup of Coffee), au Mexique (les trompettes mariachis de Romance in Durango) et à l’Égypte antique (même si Jacques Levy jure que la chanson Isis n’a rien à voir avec la déesse égyptienne du même nom, l’évocation est là, par effet de résonance). L’idée peut paraître étrange, mais cette très large ouverture au monde est un fait unique dans la carrière de Dylan et le signe que quelque chose de très singulier se jouait à l’époque de cet enregistrement. Le chanteur sortait de sa retraite, il partait en reconquête. Rêvant d’une vie de bohème, il était surtout avide de découvertes et de nouvelles expériences.

Plus concrètement, Desire repose, avant tout, sur quatre chansons d’exception : Hurricane, Isis, One More Cup of Coffee et Sara. À elles seules, ces quatre chansons vont marquer l’imaginaire des fans et faire de Desire l’un des succès les plus durables de son auteur. Premier coup de tonnerre, l’incroyable Hurricane est une protest song littéralement renversante et sans doute l’un des singles les plus accrocheurs de la carrière de Bob Dylan. Conçue comme un plaidoyer en faveur de Rubin Carter, un boxeur condamné en 1966 pour un triple meurtre qu’il n’a pas commis, Hurricane est un geste politique fort et très significatif pour l’auteur de Blood on the Tracks. En effet, cette façon de reprendre la plume pour interpeller le public rock sur un fait politique, ou une question de société, est pour lui, et si l’on excepte la chanson George Jackson (12) sortie en 1971 sur un simple 45 tours, une première depuis les protest songs de The Times They Are a-Changin’, onze ans plus tôt. Surtout, l’évocation de ce scandale raciste renvoie directement à The Lonesome Death of Hattie Carroll, une chanson de l’album en question (13) que Dylan avait consacrée à un autre fait divers : le meurtre d’une serveuse noire de 51 ans par William Zangzinger, jeune homme de 24 ans, fils d’un propriétaire de champs de coton. Sur une idée de Joan Baez, la chanson sera d’ailleurs régulièrement reprise lors des concerts de la Rolling Thunder Revue, ce qui permettra aussi de souligner les effets de résonance pouvant exister entre ces deux scandales : le crime de William Zangzinger et la condamnation injuste de Rubin Carter. À l’époque, Dylan vient de lire l’autobiographie du boxeur (14) et tient absolument à s’engager pour défendre sa cause. Il s’arrange donc pour le rencontrer, ce qui, selon Sloman, donne lieu à une confrontation passionnante et un brin décalée. Ainsi, Carter explique à Dylan qu’il aime beaucoup la chanson It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) (15) et qu’il a incité ses jeunes codétenus à l’écouter, eux aussi. Puis il lance au chanteur : “Mon Dieu, tu es une seize-cylindres fonctionnant sur quatre !” Avant d’expliquer à Sloman : “Les Noirs ne savent même pas qui il est. Une honte. Ils préfèrent écouter ceux qui parlent qu’entendre la vérité. Si cet homme pouvait parvenir à tous, si les gens étaient instruits par cet homme, il roulerait sur seize cylindres. Son public pourrait se composer de gens bleus, verts ou noirs tant ses chansons parlent du peuple. Il n’y a pas de division dans ses messages, c’est pour ça que je le comprends.” Enregistrée deux fois, d’abord au cours de l’été, puis lors d’une session rapide, le 24 octobre 1975, dans une version plus “diplomatique” permettant à Dylan et Levy d’éviter tout procès en diffamation, Hurricane frappe d’emblée par sa rythmique à la fois lourde et entraînante, combinaison parfaite des coups de batterie de Howard Wyeth et des congas de Luther Rix, ainsi que par l’omniprésence enivrante du violon de Scarlet Rivera. L’effet est à la fois incroyablement euphorisant, puisque Hurricane est sans doute, à ce stade, le morceau le plus dansant jamais sorti par Dylan, et particulièrement électrisant, puisque les figures libres exécutées au violon par Rivera ne cessent de piquer l’imaginaire, imposant d’emblée un univers résolument exotique, qui semble se situer bien au-delà de toutes les références américaines convoquées jusque-là dans l’œuvre du maître. Mais ce qui frappe le plus dans ce morceau, et ce qui, sans doute, fait encore toute sa spécificité plus de quarante ans après sa sortie, c’est l’étonnant mélange d’écriture très directe, presque naïve (16), et du registre clairement cinématographique des figures narratives utilisées par Dylan et Levy. Chez l’auteur de Blood on the Tracks, cette tendance à aller vers une écriture très visuelle n’est pas vraiment nouvelle, puisque, dans son Rolling Thunder Logbook (17) écrit au cours de la tournée de 1975, Sam Shepard l’évoquait déjà au sujet de Simple Twist of Fate (18) : “Si les chansons de Dylan ont un impact particulier sur moi, c’est parce qu’elles suggèrent toujours des images, des scènes entières qui se déroulent, en couleurs et en trois dimensions, pendant que je les écoute. C’est un cinéaste instantané. Bien sûr, il est probable que chaque auditeur ne verra pas le même film à l’écoute du même air, et pourtant j’aimerais bien savoir si quelqu’un d’autre a devant les yeux le petit jardin embrumé de pluie, le banc et les deux silhouettes baignées de lumière jaune que conjure toujours pour moi Simple Twist of Fate. […] Comment les images deviennent-elles des mots ? Comment les mots deviennent-ils des images ? Et comment arrivent-ils à générer de l’émotion en nous ? C’est tout simplement un miracle.” Il reste que cette dimension cinématographique, qui s’est affirmée de façon éblouissante sur Blood on the Tracks et qui s’est ensuite accentuée grâce à l’implication de Jacques Levy, a toujours été plus ou moins présente dans l’écriture de Dylan. L’intéressé en avait même parlé à Rubin Carter : “J’interprète peut-être abusivement ses propos, ou maladroitement son message, explique ainsi le boxeur à Sloman, mais il disait qu’il avait l’impression de voir des choses que les autres ne voyaient pas, et qu’il ne comprenait pas pourquoi ils ne les voyaient pas. La seule chose qu’il pouvait faire, c’était de mettre ses visions en musique, car, comme je l’ai dit, il n’aime pas beaucoup parler.”

Autre merveille de cet album, Isis est une véritable énigme. Conçue à l’origine comme une sorte de marche lugubre, le titre est joué au piano par Dylan et sera transformé par Levy, qui en fera selon ses dires un genre de “western” chanté. Sur le fond, le morceau semble se situer sur le même terrain mystérieusement métaphysique que les petits contes philosophiques de John Wesley Harding (19). Là encore, le violon de Scarlet Rivera fait des miracles, tissant autour des personnages une toile qui ressemble fortement au son du fatum. Pour de nombreux fans, Isis deviendra une sorte de morceau fétiche et l’un de ceux qui incarnent le mieux le fascinant mystère de cet obscur objet qu’est Desire.

Encore plus abouti, One More Cup of Coffee est sans doute, avec Hurricane, le morceau phare de l’album, et celui sur lequel l’appel du lointain qui parcourt le disque d’un bout à l’autre atteint son paroxysme. Marqué par de saisissants effets de cantillation, le chant de Bob Dylan est ici accompagné de près par la voix d’Emmylou Harris, qui donne à ce morceau une sensualité très inattendue et d’autant plus envoûtante que le violon de Scarlet Rivera s’avère, une fois de plus, littéralement obsédant. Nimbé d’une étrange lumière et ponctué d’évocations mystérieuses (20), le récit de One More Cup of Coffee semble faire directement référence au peuple tzigane et à la fête à laquelle Dylan a participé, lors de son séjour aux Saintes-Maries-de-la-Mer.

Enfin, l’éblouissant Sara se pose non seulement comme un hommage de Dylan à la mère de ses enfants, qu’il a connue en 1966 et pour qui il a écrit le somptueux Sad-Eyed Lady of the Lowlands (21), mais aussi comme une réponse imparable du chanteur à tous ceux qui, quelques mois plus tôt, s’obstinaient à décrypter les chansons de Blood on the Tracks afin d’y déceler d’hypothétiques confessions sur la (réelle) crise que traversait son couple. Ainsi, lorsqu’il chante “Stayin’ up for days / In the Chelsea hotel / Writing Sad-Eyed Lady of the Lowlands for you” (22), Dylan sait pertinemment que cette évocation ne va pas laisser planer le moindre doute quant à la nature très autobiographique de cette chanson. Venant d’une personnalité aussi secrète et habile pour échapper à la curiosité des fans et de la presse, ce signe envoyé aux exégètes de son œuvre a quelque chose de réellement désarmant, surtout si l’on tient compte du fait que cette chanson est, avant tout, un message très direct et sans la moindre ambiguïté envoyé à la mère de ses enfants : “Don’t ever leave me / Don’t ever go” (23). Ce surgissement de l’intime à la toute fin du disque est aussi ce qui fait de Desire un album réellement à part dans la carrière de Bob Dylan.

Une tournée à contre-courant

En 1975, le rock se joue dans les stades. Led Zeppelin, Elton John, Bruce Springsteen ou Crosby, Stills, Nash & Young se produisent tous dans des enceintes de plus de 20 000 places. Un an plus tôt, en janvier et février 1974, Bob Dylan a lui-même signé l’une des tournées les plus lucratives de la décennie pour ses retrouvailles avec le Band, huit ans après leurs derniers concerts en commun. Organisée par Bill Graham, le père du Fillmore de San Francisco et l’un des plus grands promoteurs de concerts des années soixante et soixante-dix, la tournée, qui accompagnait la sortie de l’album Planet Waves (24), a sillonné l’Amérique du Nord et permis au tourneur d’engranger des bénéfices records. Fin connaisseur du marché des concerts de rock, Graham avait ainsi misé sur le caractère exceptionnel de cette réunion et décidé de ne viser que des enceintes de grande capacité avec, de surcroit, un prix de ticket particulièrement élevé par rapport aux pratiques de l’époque. Malheureusement, en marge de ce succès commercial, l’expérience s’est avérée nettement moins enthousiasmante pour les musiciens impliqués. En effet, perdus entre leurs excès de cocaïne et des luttes intestines de plus en plus marquées au sein du groupe, les membres du Band ont vu leur légendaire unité se fissurer dramatiquement alors que, de son côté, Dylan s’est vite désintéressé de l’affaire, déçu de se retrouver obligé d’écarter les titres de Planet Waves de sa setlist au profit d’un répertoire de “vieux” tubes censés satisfaire les élans nostalgiques d’un public qui ne l’a plus revu en concert depuis près de huit ans.

Heureusement, dix-huit mois plus tard, alors que la Rolling Thunder Revue s’apprête à prendre la route, le projet est complètement différent.

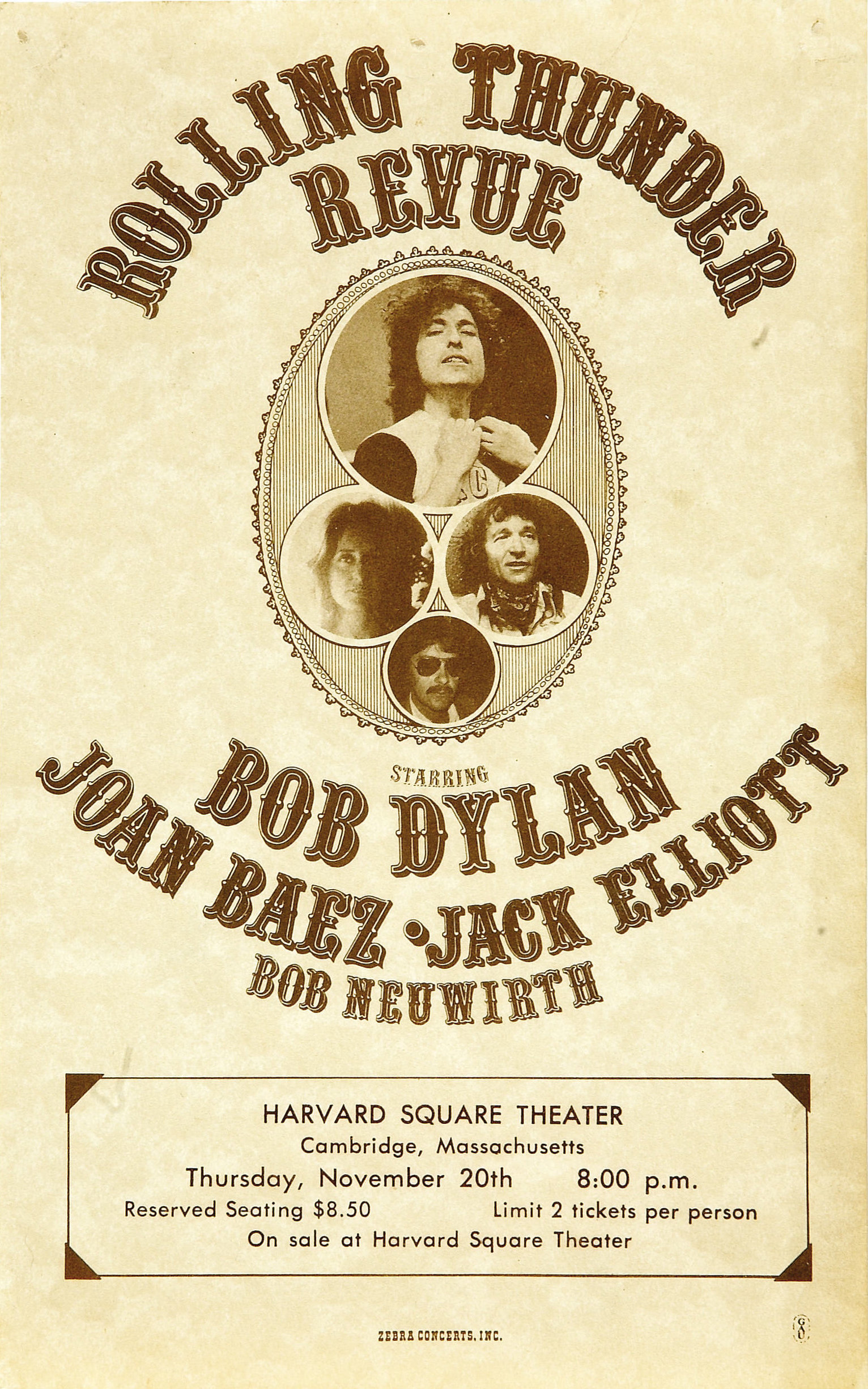

Imaginé à l’origine par Dylan et Bobby Neuwirth, le concept de cette tournée hors normes repose sur l’idée d’une revue itinérante qui ne jouerait que dans des enceintes réduites de villes petites ou moyennes des États-Unis. Dans sa première partie, celle de l’automne 1975, qui traverse le nord-est du pays, la Rolling Thunder Revue se produit ainsi à Plymouth, Springfield ou Providence, ne s’autorisant que de rares écarts dans des villes comme Boston ou New York (25), voire Montréal et Toronto lors de sa brève séquence canadienne. Pour les petites enceintes (l’essentiel de la tournée, donc), l’idée est de donner des concerts surprises, annoncés le matin même via les radios locales. Parfaitement indépendante, la troupe se déplace avec sa propre sono et son système d’éclairage et peut s’adapter à n’importe quel type de lieu. Le concept global est celui d’un spectacle itinérant, presque d’un cirque (26), visitant les villes délaissées habituellement par les grandes tournées du rock. À une époque où les concerts des stars du genre s’orientent de plus en plus vers les stades de football américain (27), la Rolling Thunder Revue se pose donc comme un acte de résistance, refusant le gigantisme et le culte de l’ego, et misant au contraire sur un projet beaucoup plus modeste, accueillant et résolument collectif, au sein duquel Dylan apparaît surtout comme le chanteur d’un groupe, et non comme une icône triomphante. Initialement, l’auteur de Like a Rolling Stone avait même rêvé d’une tournée qui se serait parfois déroulée sans lui. Le groupe et son équipe de techniciens étant totalement autonomes, Dylan aurait pu s’octroyer des moments de pause, laissant les autres musiciens faire le show sans lui, puis rejoindre le groupe quelques dates plus tard, une fois qu’il se serait bien reposé. Avec la Rolling Thunder Revue, le chanteur voulait donc vivre une tournée sans contraintes, mais aussi accéder à un certain idéal de vie. Son rêve était celui d’une forme d’indépendance absolue qui lui aurait permis de reprendre le contrôle de sa carrière tout en remettant la musique au centre de sa vie, de continuer à grandir en tant que musicien sans avoir à s’embarrasser des inconvénients du star-system. En somme, il voulait retrouver la jubilation artistique qu’il avait connue dans les années soixante tout en profitant de la tranquillité dont il avait pu bénéficier depuis 1967.

Enfin, la Rolling Thunder Revue permet aussi de concrétiser un double fantasme : celui d’une prise d’assaut de l’Amérique moyenne par une revue qui, à elle seule, représente la quintessence de la contre-culture des années soixante américaines (c’est l’idée de Neuwirth), et celui d’une tentative de reconquête d’une sorte d’Amérique originelle depuis Plymouth, ville fondée par les colons anglais du Mayflower en 1620, jusqu’à la réserve indienne de Tuscarora. En 1977, dans son remarquable Rolling Thunder Logbook, Sam Shepard écrivait ainsi : “Il n’y a plus de terre à découvrir. Quelques coins d’Amérique du Sud restent peut-être hors de vue, mais ici, c’est terminé. Plus un pouce de terrain. Désormais, l’action se reporte sur l’espace intérieur : nouvelles religions, gourous de la thérapie de groupe, méditation… L’espace extérieur coûte trop cher, il n’est accessible qu’à l’État ou au grand capital. Où se situe Rolling Thunder dans tout ça ? Il serait trop simple de le cataloguer comme une agréable tournée autour de la mystérieuse présence de Dylan. Trop d’éléments la poussent sans cesse dans des directions hautement inattendues. Même si l’intention initiale n’était pas de lancer une expédition, c’est ce qu’elle est en train de devenir, à cause de ce que tous ses participants y mettent. […] Quel est le secret, alors ? Au-delà du charisme et de la personnalité de chacune de ces individualités, on sent quelque chose qui attend, quelque chose que nous pouvons tous renifler sans vraiment arriver à mettre le doigt dessus. Et c’est ainsi que cela doit être, pour que la quête puisse continuer.”

Écrire l’histoire

À l’époque, Bob Dylan est parfaitement conscient du caractère exceptionnel, et même événementiel, de cette tournée. Ce n’est donc pas un hasard s’il autorise Larry Sloman, alors jeune journaliste de Rolling Stone, à se glisser dans tous les recoins, de la salle jusqu’aux coulisses, et à interroger rigoureusement tout le monde, des différents musiciens participant à la tournée jusqu’aux plus anonymes des fans présents aux concerts. Et même si, parfois, il feint de s’en agacer ou de chercher à l’écarter, Dylan sait pertinemment que cet adepte du gonzo journalisme a la culture et l’expérience suffisantes pour comprendre ce qui se joue sur cette Rolling Thunder Revue. Sloman, que Joan Baez a décidé de surnommer “Ratso”, probablement à cause de sa ressemblance avec Dustin Hoffman (28), a alors 25 ans et il est fin connaisseur de la scène folk qui a émergé au début des années soixante à Greenwich Village. Il comprend mieux que personne ce que cette tournée peut signifier pour Dylan, pour ses fans, mais aussi pour tous ces héros de l’époque qui, de Joan Baez à Ramblin’ Jack Elliott en passant par Allen Ginsberg et Roger McGuinn, se sont soudainement rassemblés pour partir sur les routes avec l’auteur de Ballad of a Thin Man. Dylan sait bien qu’à l’instar du personnage de Maxwell Scott dans The Man Who Shot Liberty Valance (29), Sloman saura faire le tri entre regard journalistique et rêve de fan, et transformer ce périple en un récit dense et absolument palpitant : “When the legend becomes fact, print the legend” (30). De fait, On the Road with Bob Dylan, le livre qu’il tirera de cette expérience, apparaît non seulement comme un document incomparable si l’on veut comprendre ce qui s’est joué lors de cette fabuleuse série de concerts, mais aussi comme l’un des livres les plus passionnants qui aient été écrits sur Dylan, et même sur le rock en général. Sloman y raconte ainsi en détail les coulisses de cette folle tournée, les moments d’errance entre deux concerts, mais aussi, par exemple, les remises en question du rédac’ chef de Rolling Stone, qui trouve que ses papiers n’évoquent pas assez l’aspect financier de la tournée. Le journaliste interroge tout le monde, des fans qui tentent de suivre l’itinéraire secret de la revue en se posant mille questions sur Dylan, sa vie, son œuvre, jusqu’aux innombrables personnalités embarquées dans l’aventure : Roger McGuinn évoquant sa peur panique de se faire assassiner en plein concert par un tireur caché, Joni Mitchell écrivant les paroles de Coyote (31) entre deux concerts, ou Allen Ginsberg décryptant avec passion et érudition les dernières chansons de Dylan et assénant sentencieusement : “Il a écrit les chansons que les derniers rebelles des années soixante voulaient qu’il compose.”

Mais Sloman n’est pas le seul écrivain présent sur cette tournée, puisque Sam Shepard fait également partie du voyage. En novembre 1975, le futur scénariste de Paris, Texas a 32 ans et est déjà un auteur de théâtre accompli. S’il est ici, c’est parce que Dylan souhaite qu’il participe à l’écriture de Renaldo and Clara, le film qu’il a en tête et veut réaliser au cours de cette tournée. Shepard est notamment là pour écrire des vignettes de fiction qui seront ensuite jouées, dans le film, par les différents acteurs de la revue. Naturellement, personne ne sait vraiment quelle orientation donner à ce récit filmé. Shepard écrit donc des scènes au hasard, selon l’inspiration du moment, et se contente surtout d’observer avec un regard aiguisé l’agitation du monde qui s’affaire autour de lui. De ces observations, il tirera un livre, Rolling Thunder Logbook, un passionnant journal de bord qui, sous ses airs de portrait anarchique et composite, traduit parfaitement le désordre fellinien, ou simplement beat, qui a pu par moments émaner de cette tournée. Accessoirement, l’ouvrage traduit aussi les doutes et les agacements de ce jeune auteur qui, à force de ne rien comprendre de ce qu’on attend de lui, finit par se sentir inutile et par réellement déprimer. Ainsi, saisi par le blues en plein cœur du Connecticut, Shepard écrit : “C’est dingue à quel point je suis blasé. Pourquoi je ne bondis pas de joie à l’idée d’entendre toute cette fabuleuse musique ? Parce que je l’ai déjà entendue. Mais non, ce n’est pas la raison. C’est le fait de n’avoir aucun axe précis. D’être devenu un parasite de coulisses. À courir bêtement dans tous les sens, à regarder tout le monde se péter la ruche, à danser tel un ours au milieu des fans déchainés avec ma putain de carte plastifiée qui se balance autour de mon cou. À guetter le signe de tête approbateur des mecs de la sécurité. À enfourner une poignée de noix et d’abricots secs en me recommandant de garder la tête froide. Mais je n’y arrive pas. Je craque derrière tout ça. Mon organisme ne tient pas le coup. Parce que la réalité, c’est que j’ai été transporté au beau milieu des années soixante, avec méthadone aux trois repas et drinks de folie pour faire descendre le tout. Pas dans une décennie imaginaire, mais dans les foutues années soixante, corps et âme. Et c’est très déstabilisant, cette impression, parce que… JE NE VEUX PAS REVENIR AUX ANNÉES SOIXANTE ! LES ANNÉES SOIXANTE FAISAIENT CHIER ! LES ANNÉES SOIXANTE N’ONT JAMAIS EXISTÉ ! Mon seul espoir, désormais, c’est la télé. Et le room service.”

Renaître en public

En 1975, Bob Dylan est encore un mythe vivant. Le chanteur a beau s’être largement éclipsé depuis près de neuf ans, son image est restée très présente dans la culture populaire américaine, et son aura a même grandi avec la rareté de ses apparitions publiques. Lorsqu’il raconte leur première rencontre, Sam Shepard décrit d’ailleurs parfaitement l’effet que cette apparition produit sur lui : ”Je le regarde, il me regarde et, en un éclair, je comprends à quel point la situation est inégale. […] Pendant environ six minutes, je n’ai devant moi que des couvertures de ses disques, et puis, peu à peu, la mise au point se fait.” Malheureusement, et malgré le succès commercial de ses deux derniers disques (32), cette aura est surtout perçue par les fans trentenaires de Dylan, ceux qui ont grandi avec ses chansons. Ceux-là sont évidemment ravis d’assister à cette superbe résurrection ; la jeune génération, celle qui a commencé à acheter des disques après les années de gloire du père de The Times They Are A-Changin’, semble quant à elle bien plus circonspecte. Au début de son livre, Sam Shepard souligne même que Dylan traîne déjà à l’époque, chez une certaine partie du public, une embarrassante réputation de has-been (33). En ce milieu des années soixante-dix, les rois du rock aux États-Unis se nomment Led Zeppelin, Elton John, Eagles ou Crosby, Stills, Nash & Young, et la figure d’icône distante de Bob Dylan semble assurément trop évasive pour que la jeunesse puisse se sentir réellement concernée, ou même interpellée. Les années soixante ont beau ne pas être très lointaines (34), l’époque où le chanteur donnait le “la” de la production folk et rock contemporaine semble bien révolue. Il est donc difficile de ne pas voir que cette Rolling Thunder Revue est aussi pour lui, à ce moment de sa carrière et au cœur des années soixante-dix, une forme d’entreprise de reconquête, une façon de se placer au centre du jeu (35) et de tenter de rayonner à nouveau. Heureusement, cette relative perte d’influence de Dylan au sein de l’audience rock n’entame ni sa détermination à renaître ni son talent, comme le prouve le somptueux enchaînement de Blood on the Tracks et Desire, qui restent deux de ses meilleurs disques. Ainsi, Sam Shepard ne manque pas non plus d’être subjugué par le talent et l’aura de Dylan au cours de cette tournée et, à l’issue d’un concert à l’hôtel Seacrest de Falmouth, Massachussets, il note : “Il faut laisser de côté son génie poétique, un instant, et considérer l’énergie dont il est porteur. Sa capacité de subversion. Une assistance paralysée par la gêne et la tension a été décapsulée d’un coup, emportée par cette jubilation créatrice. Ce n’est pas une énergie qui épuise les gens ; au contraire, elle leur apporte encouragement, espoir et la vie, tout simplement, la vie triomphante. S’il arrive à accomplir ça dans un hôtel de front de mer envahi par la ménopause, hors saison, au plus sombre de l’hiver, comment s’étonner qu’il soit capable de secouer tout un pays ?”

Une tournée en deux temps

La Rolling Thunder Revue se déroule en deux temps. D’abord vingt-cinq dates, du 30 octobre au 8 décembre 1975, pour une traversée du nord-est des États-Unis, de Plymouth (Massachusetts) à New York, ainsi qu’un passage rapide au Canada, puis vingt-deux dates, du 18 avril au 25 mai 1976, pour une traversée du sud du pays, de Lakeland (Floride) à Salt Lake City (Utah). Entre les deux, le 5 janvier 1976, Bob Dylan sort Desire et, le 25 janvier, à l’Astrodome de Houston, la troupe de la Rolling Thunder Revue participe à un meeting de soutien à la candidature de Jimmy Carter pour la présidentielle américaine. Pour la plupart des observateurs, les deux tournées sont très différentes. En effet, si les concerts de l’automne 1975 apparaissent clairement comme l’un des sommets de la carrière de Dylan, ceux du printemps suivant semblent beaucoup moins enjoués. Le chanteur est alors en plein divorce et la magie collective qui avait illuminé la première partie de la tournée a désormais disparu.

La Rolling Thunder Revue se déroule en deux temps. D’abord vingt-cinq dates, du 30 octobre au 8 décembre 1975, pour une traversée du nord-est des États-Unis, de Plymouth (Massachusetts) à New York, ainsi qu’un passage rapide au Canada, puis vingt-deux dates, du 18 avril au 25 mai 1976, pour une traversée du sud du pays, de Lakeland (Floride) à Salt Lake City (Utah). Entre les deux, le 5 janvier 1976, Bob Dylan sort Desire et, le 25 janvier, à l’Astrodome de Houston, la troupe de la Rolling Thunder Revue participe à un meeting de soutien à la candidature de Jimmy Carter pour la présidentielle américaine. Pour la plupart des observateurs, les deux tournées sont très différentes. En effet, si les concerts de l’automne 1975 apparaissent clairement comme l’un des sommets de la carrière de Dylan, ceux du printemps suivant semblent beaucoup moins enjoués. Le chanteur est alors en plein divorce et la magie collective qui avait illuminé la première partie de la tournée a désormais disparu.

Première trace discographique

En septembre 1976, un enregistrement filmé du concert du 23 mai à Fort Collins (Colorado) est diffusé sur NBC afin d’accompagner la commercialisation de Hard Rain, l’album live qui reprend des extraits de ce concert et de celui du 16 mai à Fort Worth (Texas). Accueilli plutôt fraichement par la critique et une partie du public, l’album contient tout de même une version festive et roborative de Shelter from the Storm et, surtout, une relecture éblouissante de One Too Many Mornings, l’une de ses premières chansons (36) transformée ici en une sorte d’hymne à l’amour éperdu. Dylan a rarement aussi bien chanté ; il semble renaître. Le violon ensorcelant de Scarlet Rivera est omniprésent, les solos de Mick Ronson emportent le morceau dans une autre dimension ; pendant quelques instants, la magie de la tournée de 1975 semble opérer à nouveau.

Malheureusement, Hard Rain restera longtemps le seul témoignage discographique de la Rolling Thunder Revue, puisque les premières archives de la tournée de 1975 n’émergeront qu’en 2002, avec la sortie du Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975 (37). Les images de cette incroyable tournée seront, quant à elles, dissimulées pendant près de deux ans par Dylan et ses collaborateurs. La raison de cette rétention était, à l’époque, la préparation de la sortie de Renaldo and Clara, le film que Dylan avait réalisé au cours de cette tournée.

Rêverie beat

Sorti en janvier 1978, Renaldo and Clara dure près de quatre heures et se compose d’un mélange de documents filmés lors des concerts de 1975, d’interviews, de scènes authentiques captées sur le vif, dans la rue, au cours de la tournée, et d’un bon nombre de vignettes fictionnelles, sortes de rêveries filmées, jouées par les différents protagonistes de la tournée et écrites le plus souvent par Sam Shepard. Rarement diffusé, même en salles où il est devenu presque invisible, le film n’existe évidemment pas en DVD ou en Blu-ray et attend toujours d’être réédité. Le sera-t-il un jour ? À ce stade, il est impossible de le dire. Mais on peut logiquement considérer que la sortie en juin 2019 de Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story, le documentaire de Martin Scorsese reposant quasi exclusivement sur des images tournées à l’époque pour Renaldo and Clara (quand il ne s’agit pas simplement d’extraits du film), ne devrait pas aider à le faire ressurgir. Et c’est d’autant plus regrettable que Renaldo and Clara est vraiment passionnant, sans doute bien plus que celui signé par Scorsese.

Sorti en janvier 1978, Renaldo and Clara dure près de quatre heures et se compose d’un mélange de documents filmés lors des concerts de 1975, d’interviews, de scènes authentiques captées sur le vif, dans la rue, au cours de la tournée, et d’un bon nombre de vignettes fictionnelles, sortes de rêveries filmées, jouées par les différents protagonistes de la tournée et écrites le plus souvent par Sam Shepard. Rarement diffusé, même en salles où il est devenu presque invisible, le film n’existe évidemment pas en DVD ou en Blu-ray et attend toujours d’être réédité. Le sera-t-il un jour ? À ce stade, il est impossible de le dire. Mais on peut logiquement considérer que la sortie en juin 2019 de Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story, le documentaire de Martin Scorsese reposant quasi exclusivement sur des images tournées à l’époque pour Renaldo and Clara (quand il ne s’agit pas simplement d’extraits du film), ne devrait pas aider à le faire ressurgir. Et c’est d’autant plus regrettable que Renaldo and Clara est vraiment passionnant, sans doute bien plus que celui signé par Scorsese.

Conçu comme une vision éclatée, un brin anarchique et, surtout, ouvertement poétique de la vie d’un groupe de musiciens en tournée, Renaldo and Clara mélange donc le documentaire et la fiction, le rêve et la réalité, la vérité et le mensonge. Puisque, pour ces musiciens, tout se confond constamment, les concerts, les villes, les fans, le présent, les souvenirs, la rêverie et l’observation parfois hallucinée du quotidien, le film réalisé par Bob Dylan raconte avec audace et générosité cette vie de bohème et ce désordre existentiel au sein desquels les mensonges et fantasmes sont toujours faits d’un peu de vérité, et inversement. Ainsi, les vignettes fictionnelles écrites souvent à la hâte par Sam Shepard contiennent toutes une part d’authenticité qui empêche de vraiment les considérer comme superflues. Les fameuses scènes jouées par Bob Dylan, Joan Baez et Sara Dylan, des scènes de discussions de couples, mais aussi de séduction, reposent évidemment sur une part d’autobiographie (38), mais celle-ci demeure difficile à cerner, et est de toute façon systématiquement détournée et modifiée de façon ludique, pour mieux brouiller les pistes. Ici, le but de Dylan n’est pas de livrer une, ou même sa, vérité, mais bien de tourner autour, et d’en donner le goût. À l’image, il est lui-même parfois Bob Dylan, l’auteur de Blood on the Tracks, mais aussi souvent Renaldo, le musicien bohème, amant de Clara, de la Dame blanche (Baez), et d’une troisième femme interprétée par Helena Kallianiotes, l’auto-stoppeuse névrosée de Five Easy Pieces (39). Même lorsqu’il est présent au premier ou au second plan, il demeure insaisissable, tel une anguille. Et lorsque Sara/Clara fait remarquer à Joan/la Dame blanche que Bob/Renaldo ne répond “jamais clairement” aux questions qu’on lui pose, elle ne pointe rien d’autre que ce talent reconnu pour échapper aux attentes des autres et à toute forme de classification.

À l’instar de sa vedette principale, Renaldo and Clara est donc un film remarquablement énigmatique, oscillant constamment entre le documentaire, l’essai cinématographique, la divagation poétique et même, simplement, la fiction, sans que l’on parvienne jamais à vraiment savoir lequel de ces angles d’approche est censé prendre l’ascendant sur les autres. Ainsi, toutes les séquences d’interview de David Blue (40), filmées près d’un flipper, au bord d’une piscine couverte, relèvent du registre documentaire. Le chanteur y raconte très précisément les débuts du mouvement folk de Greenwich Village, les rémunérations “au chapeau” dans les cafés, les différentes familles de musiciens qui s’y côtoyaient alors, mais aussi l’émergence de Dylan qui, lors de la première présentation de Blowin’ in the Wind au public, se tenait debout, au bar, laissant un autre que lui interpréter la chanson, et subjuguer l’auditoire. De même, les images d’Allen Ginsberg dansant et bondissant dans la pénombre d’une salle de réception, ou se promenant avec Dylan dans les rues de Québec, ainsi que les images de route montrant les conditions dans lesquelles la revue passait d’une ville à l’autre, racontent les à-côtés de la tournée et servent donc le propos documentaire. Même chose, enfin, pour les scènes filmées sur le vif au cours de ce long périple : les prêcheurs de rue haranguant la foule au pied de Wall Street, les passants interrogés sur l’affaire Rubin Carter ou les fans discutant au bar de la tournée en cours ; toutes ces scènes disent quelque chose de la nature de cette épopée folk-rock, mais aussi de l’Amérique post-Watergate de 1975. À côté de ces séquences prises sur le vif, il y a aussi quelques rencontres magiques comme celle de Mama Maria Frasca, chanteuse italienne septuagénaire découverte du côté de Berkshire, dans le Massachusetts. La dame chante des airs d’un autre âge sous les yeux éblouis d’une Joan Baez dont on ne sait plus vraiment si elle est ici elle-même ou son personnage de la Dame blanche. Une fois encore, la réalité se glisse dans la fiction, et inversement.

Mais ce que le film dit aussi en creux, à travers cet enchevêtrement constant des registres documentaire et fictionnel, c’est que pour tous les artistes participant à la Rolling Thunder Revue, l’art et le spectacle ne s’arrêtaient jamais à la sortie de scène. Avec un tel casting de musiciens, l’émulation était permanente et il est évident que pour Bob Dylan et son groupe, cette tournée allait bien au-delà du simple projet musical. Ici, l’idée n’était pas seulement de chercher à enchanter le monde, à l’enrichir d’une musique extraordinairement vivante et généreuse, mais bien de vivre une sorte de rêve éveillé : vivre dans l’art, exalter à nouveau une certaine idée de la liberté et, sans doute aussi, faire durer les années soixante, leur jeunesse, bien au-delà du raisonnable. Pour ces musiciens de la Rolling Thunder Revue, cette recherche inlassable de la liberté de vivre et de créer n’était pas seulement liée à la façon dont beaucoup d’entre eux avaient vécu la décennie précédente, mais bien un héritage de la beat generation. Sur ce point, la présence quasi constante d’Allen Ginsberg à l’image, et la brève séquence au cours de laquelle lui et Dylan vont se recueillir sur la tombe de Jack Kerouac sont d’ailleurs particulièrement éclairantes.

Les séquences filmées en concert sont, quant à elles, réellement extraordinaires et restituent parfaitement la magie et la singularité de cette invraisemblable Rolling Thunder Revue. Dans la plupart des cas, c’est l’énergie du groupe, ainsi que l’impression d’émulation, de bouillonnement permanent, qui impressionnent le plus.

Pour s’en rendre compte, il suffit par exemple de voir la formidable séquence dans laquelle le groupe joue Isis : affublé d’un grand chapeau gris décoré de quelques fleurs, métamorphosé à l’aide d’un maquillage blanc qui lui couvre tout le visage, Dylan apparaît tel un sorcier halluciné, remuant comme jamais, écarquillant les yeux, levant les bras au ciel et esquissant même, à l’occasion, quelques surprenants pas de danse. Autour de lui, la plupart des musiciens ont eux aussi le visage maquillé, mais de façon plus élaborée, à la manière d’un groupe de glam rock. À l’image, Bob Neuwirth roule des yeux tel un possédé, Rob Stoner semble lui aussi gavé de cocaïne ou d’amphétamines, tandis qu’entre la présence ensorcelante du violon de Scarlet Rivera et les gesticulations félines du guitariste Mick Ronson (41), Dylan brille de tous ses feux, chante mieux que jamais et semble véritablement renaître sous les yeux du public éberlué. Trois mois à peine après son enregistrement, et plus d’un mois avant sa sortie officielle, Isis a déjà été complètement réinventé. Emportée par l’énergie collective de ce groupe hors normes, la ballade de Desire est ici devenue un blues-rock haché et complètement sous tension. Visuellement, le spectacle est époustouflant et il y a quelque chose de réellement fascinant à voir Dylan exulter : “If you want me to, YEEEESSS !!!” (42)

Autre formidable réinvention, la protest song A Hard Rain’s Gonna Fall, que Dylan avait composée en 1964 pour éveiller les consciences au sujet de la menace nucléaire, est ici transfigurée en un boogie-rock festif, chanté avec fougue par un Dylan exubérant au possible et porté par une énergie incroyablement roborative. Parmi les autres moments forts de ces séquences de concert, les versions de One More Cup of Coffee et Sara s’avèrent particulièrement saisissantes, rappelant au passage que Dylan n’a sans doute jamais chanté avec autant de justesse et d’entrain qu’en cette fin d’année 1975, entre l’enregistrement de Desire et ses concerts de l’automne.

En voyant une telle métamorphose, il est difficile de ne pas songer que le maquillage blanc arboré par Dylan dans la plupart de ces séquences a pu avoir une vertu désinhibante, ou même libératrice, dans la façon dont le chanteur aura abordé ses prestations scéniques. Et ce n’est sans doute pas un hasard si l’icône des années soixante porte un masque de plastique (43) dans la première séquence du film, un extrait de concert dans lequel il interprète le splendide When I Paint My Masterpiece en duo avec Bobby Neuwirth. Évoquant ses performances sur cette tournée, Dylan lui-même reconnaît s’être beaucoup inspiré de l’art du mime (44) et des différents personnages de la Commedia dell’arte. Ses masques et son maquillage sont donc surtout un moyen détourné de libérer son art et d’exprimer une certaine forme de vérité.

Mais au-delà des masques, il y a aussi, surtout, le groupe, la communauté, qui protège, soutient et accompagne chacun de ses membres. Or, ce qui frappe le plus dans le vaste montage de Renaldo and Clara, c’est justement le soin avec lequel Dylan s’est appliqué à faire exister à l’image l’idée de cette communauté, ainsi que tous les personnages qui la composent. Le film ne montre donc pas seulement une tournée de Dylan avec ses musiciens, mais bien celle d’un véritable groupe au sein duquel Dylan occupe un rôle central. De ce point de vue, il n’est donc pas anodin de constater que certaines des séquences de concert les plus fortes sont dues à d’autres artistes, présents sur la tournée. Ainsi Ronee Blakley, une chanteuse un peu oubliée qui venait à l’époque de sortir ses premiers albums (45), occupe une place de choix avec une séquence entière consacrée à sa très belle version de Need a New Sun Rising, un titre extrait de son deuxième opus, tandis que l’inénarrable Ramblin’ Jack Elliott rend le traditionnel hommage à Woody Guthrie (46) avec une excellente version de Pretty Boy Floyd, et que Joan Baez apparaît aussi en solo pour une somptueuse interprétation de Diamonds and Rust (47), une chanson adressée à Dylan et racontant les restes de leur relation, dix ans après leur rupture.

Mais l’un des moments qui sans doute reflète le mieux la folle exubérance de cette Rolling Thunder Revue est celui qui montre un Roger McGuinn, sautillant et complètement perché, interprétant une splendide version de Chestnut Mare, le tube qu’il a composé avec Jacques Levy, et surtout un électrique Eight Miles High emporté, notamment, par l’irruption d’une Joan Baez en plein trip psychédélique, dansant avec une agilité et une classe incroyables au milieu de la scène. Pour tous ces moments, Renaldo and Clara apparaît avant tout comme la célébration d’un groupe, et sans doute aussi d’une certaine forme d’utopie communautaire, propre aux années soixante.

Et puis, il y a Sara Dylan, l’épouse du chanteur, qui traverse le film telle une énigme. Très présente, puisqu’elle interprète le rôle de Clara, elle demeure en même temps insaisissable, comme son mari, notamment parce qu’elle s’exprime très peu, passant plus de temps à écouter les autres personnages. Mais cette présence est aussi magnifiée par le regard de la caméra, celle de Dylan, qui la suit avec beaucoup d’attention et d’amour. Pour le chanteur-réalisateur, ce regard est évidemment plus qu’une confession, et bien une déclaration.

Pourtant, il n’est pas certain que le film ait vraiment une trame précise. Il semble surtout que sa façon un peu anarchique et débridée de jouer sur l’enchevêtrement des différents registres (documentaire, fiction, essai…) lui permet d’imposer un sentiment de liberté et une forme de poésie qui ont beaucoup à voir avec l’héritage des héros de la beat generation, mais aussi de livrer un regard complexe mêlant réalité, fantasmes, divagations et utopies diverses sur la réalité de cette tournée, et la façon dont cette expérience peu commune a pu conduire la plupart de ses participants à se réinventer eux-mêmes avec beaucoup d’audace et d’enthousiasme.

Le temps des archives

En 2002, Bob Dylan lève pour la première fois le voile sur une partie des archives audio de la tournée de 1975. Basé sur des enregistrements réalisés lors des concerts de Boston, Cambridge et Montréal, The Bootleg Series Vol. 5 : Bob Dylan Live 1975, le double album qui sort à l’époque, est un avant-goût de ce que l’incroyable coffret The Rolling Thunder Revue : The 1975 Live Recordings proposera finalement dix-sept ans plus tard, en juin 2019. D’ailleurs, les quatre concerts (48) ayant servi de base à la première compilation sont repris ici en intégralité. Également présents dans ce luxueux boitier, le concert donné par Dylan et sa troupe à Worcester, Massachusetts, le 19 novembre 1975, ainsi que trois disques de répétition et un quatorzième disque en forme de compilation d’autres extraits de concerts, prélevés à d’autres moments de la tournée. Le résultat est évidemment colossal et reste un témoignage incomparable, tant du point de vue de la richesse documentaire que de la qualité exceptionnelle des enregistrements rassemblés.

Avant-dernières valses

Disponible depuis juin 2019 sur les plateformes de Netflix, Rolling Thunder Revue : A Bob Dylan Story est le deuxième documentaire que Martin Scorsese consacre à l’auteur de Like a Rolling Stone. En 2005, le réalisateur avait déjà signé No Direction Home : Bob Dylan, un excellent film racontant la première partie de la vie de l’auteur de Blonde on Blonde, depuis sa naissance dans le Minnesota jusqu’à l’apogée de sa fameuse tournée de 1966 et le drame de son accident de moto. Quatorze ans plus tard, donc, Scorsese reprend l’histoire de Bob Dylan au début de la Rolling Thunder Revue, au moment où le chanteur sort de sa retraite pour repartir sur les routes.

Conçu à partir des innombrables images tournées à l’époque pour Renaldo and Clara, le film de Scorsese se concentre sur l’aspect documentaire et l’idée d’une description relativement précise de ce qu’a pu être cette étrange épopée, qui reste un des moments clés du rock des années soixante-dix. Les séquences fictionnelles et divagations poétiques du film de Dylan ont donc disparu au profit d’un très grand nombre de documents filmés montrant les coulisses de la tournée, les trajets en bus ou en Rolls (49), ainsi que les préparatifs parfois très hasardeux de certains concerts. Du point de vue de la richesse documentaire, le film de Scorsese est une véritable mine, puisque sont notamment exhumées des séquences aussi extraordinaires que celle dans laquelle Joni Mitchell joue Coyote accompagnée par Roger McGuinn et Bob Dylan dans le salon de Gordon Lightfoot, ou d’autres présentant de splendides versions live de The Lonesome Death of Hattie Carroll, I Dreamed I Saw St. Augustine ou encore Hurricane. Les chansons Isis, When I Paint My Masterpiece et One More Cup of Coffee sont de nouveau reprises dans le film, mais dans des versions extraites d’autres concerts que celles qui figuraient dans Renaldo and Clara. Enfin, parmi les autres séquences notables, on peut également citer celle dans laquelle un Dylan semi-hilare se risque à jouer Simple Twist of Fate au piano et sur un rythme sautillant, presque guilleret, alors que dans la salle à Falmouth, Massachussetts, des femmes d’un âge avancé jouent scrupuleusement au mahjong.

Sur le fond, Scorsese a parfaitement compris l’importance symbolique et la dimension politique de cette tournée. Lorsque son film fait le lien avec les présidences de Nixon ou Ford, il ne fait aucun doute que son idée est de désigner la Rolling Thunder Revue comme une sorte de résurgence tardive de certains idéaux collectivistes propres aux années soixante dans l’Amérique éberluée, endolorie et franchement paranoïaque de l’après-Watergate. De même, lorsqu’il trafique un peu les dates pour situer la tournée en pleines célébrations du bicentenaire des États-Unis d’Amérique (50), il est clair qu’il cherche à mettre l’accent sur l’idée de la redécouverte d’un territoire, ainsi que sur le désir, propre à certains participants comme Allen Ginsberg ou Ramblin’ Jack Elliott, de retrouver l’esprit de découverte des premiers colons partant à la conquête d’un nouveau continent. D’une certaine manière, Scorsese aborde aussi un peu la Rolling Thunder Revue comme une sorte de road movie, et donc comme un film dans lequel les personnages seraient plus transformés par leur expérience de la route, du voyage, que par ce qu’ils étaient venus y chercher au départ. Comme le dit Dylan en ouverture du film : “Dans la vie, il n’y a rien à chercher, rien à trouver. La vie, c’est s’inventer soi-même.”

Malheureusement, si le projet de Scorsese paraît bien clair dans ses intentions, sa façon de les concrétiser semble quant à elle nettement plus discutable. En effet, il est désormais entendu qu’une partie non négligeable de ce film a été entièrement bidonnée. Par jeu souvent, mais aussi sans doute par facilité, voire par fumisterie. Ainsi, l’histoire de Sharon Stone (51), qui n’a d’ailleurs aucun intérêt sinon celui de la faire apparaître (à plusieurs reprises !) dans le film, a été entièrement inventée. De même, il est clair que Jim Gianopulos n’a jamais été promoteur de concerts (52), que Jack Tanner n’est pas un politicien mais un personnage de Robert Altman (53), et que le réalisateur Stefan van Drop est une pure invention. Ainsi, cela signifie que toutes les interviews de ces gens, et les segments de récit qui leur sont adjoints, sont parfaitement superflus dans le traitement et la compréhension du sujet du film. De fait, tout ce qui concerne les Shocking Blue (54) semble complètement inutile, et il en va de même pour tout ce qui est dit sur Kiss dans les différentes séquences (55). Dans l’absolu, ces fausses pistes auraient pu être intéressantes si elles avaient permis de faire émerger des révélations inattendues ou de servir le propos du film, mais ce n’est pas le cas. Ces histoires inventées n’apportent rien dans l’approche du sujet et sont loin d’avoir la dimension poétique et l’intérêt créatif des séquences de fiction de Renaldo and Clara. On reste dans le registre de la private joke, de la blague d’initiés, ce qui tend donc à exclure le spectateur. Comparés à l’abondance et à la qualité des archives que Scorsese a pu utiliser, ces longs passages interpellent vraiment et laissent un sentiment de gâchis quant au projet global du film.

Cette désinvolture est d’autant plus regrettable que le film laisse parfois filtrer quelques saisissants moments de vérité, comme celui de la discussion informelle entre Joan Baez et Bob Dylan dans laquelle ce dernier lui dit qu’il l’a quittée pour épouser “une femme qu’il aimait” (en l’occurrence Sara Dylan), ce à quoi la chanteuse répond : “Et moi, j’ai épousé un homme que je croyais aimer.” Cette séquence apparaissait déjà dans Renaldo and Clara et pouvait passer pour une scène de fiction, mais elle est ici précédée par une discussion tout à fait sérieuse sur l’intérêt de jouer la chanson The Lonesome Death of Hattie Carroll en concert. Donc si le film de Dylan pouvait laisser penser qu’il s’agissait d’une scène fabriquée pour faire parler les fans, l’extrait, dans sa globalité chez Scorsese, tend plutôt à laisser penser qu’il s’agit d’une vraie discussion, et donc d’un moment de vérité assez rare, surtout concernant Dylan.

Enfin, ce film est aussi pour Scorsese une forme de clin d’œil continu à The Last Waltz, le documentaire qu’il avait consacré au Band en 1978, et dans lequel on retrouvait un bon nombre des protagonistes de la Rolling Thunder Revue (Dylan, Joni Mitchell, Ronnie Hawkins, etc.). Centré autour du dernier concert du groupe, qui avait eu lieu le 25 novembre 1976 au Winterland Ballroom de San Francisco, le film a souvent été décrit comme le bouquet final tardif des années soixante. De ce point de vue, les concerts de la Rolling Thunder Revue, qui se sont achevés au printemps 1976, pourraient donc apparaître comme les dernières étapes, les “avant-dernières valses”, avant cet épilogue tardif. Scorsese y a sûrement pensé, car c’est aussi pour lui une façon d’achever un cycle important.

Dans le film, Larry Sloman rappelle que Dylan avait expliqué que le nom “Rolling Thunder” lui était venu un jour où, s’interrogeant sur le nom à donner à cette nouvelle tournée, il avait entendu plusieurs coups de tonnerre dans le ciel (56). Ensuite, il avait appris de la bouche de Chesley Milikin que chez certains Indiens, l’expression signifiait “dire la vérité”. Dylan avait alors décrété : “Ça me va.”

En janvier 1975, Bob Dylan avait ouvert son fameux Blood on the Tracks par le génial Tangled Up in Blue, l’une de ses meilleures chansons et un titre qui, entre bilan personnel et réflexions sur le passage du temps, faisait aussi en creux une sorte de bilan de sa génération. Le constat était amer, mais il annonçait aussi ce qui allait suivre, quelques mois plus tard : le retour sur la route, à jouer dans des clubs, une envie de faire comme si rien n’avait changé, et le constat inévitable qu’une grande partie de sa génération s’était perdue en chemin.

All the people we used to know

They’re an illusion to me now

Some are mathematicians

Some are carpenter’s wives

I don’t know how it all got started

I don’t know what they’re doin’ with their lives

But me, I’m still on the road

Headin’ for another joint

We always did feel the same

We just saw it from a different point of view

Tangled up in blue (57)

La Rolling Thunder Revue s’est achevée le 25 mai 1976. Le 25 novembre de la même année, le Band donnait son tout dernier concert devant les caméras de Martin Scorsese et avec, en invités, une partie des musiciens ayant accompagné Dylan dans sa folle épopée. En quelques mois, c’était toute une génération qui venait de tirer le rideau sur sa jeunesse, et une certaine idée des années soixante. Pendant ce temps, chez les plus jeunes, une autre histoire avait commencé à s’écrire. Le premier opus des Ramones était sorti en février, celui des Modern Lovers en août, alors que celui de Blondie allait arriver en décembre ; le punk américain était en marche, le rock allait pouvoir passer à autre chose.

Pour aller plus loin…

À écouter : Bob Dylan, The Rolling Thunder Revue : The 1975 Live Recordings (Columbia, 2019), The Bootleg Series vol. 5, Live 1975 (Columbia, 2002), pour une version condensée, mais aussi Hard Rain (Columbia, 1978) et, bien évidemment, Desire (Columbia, 1976).

À écouter : Bob Dylan, The Rolling Thunder Revue : The 1975 Live Recordings (Columbia, 2019), The Bootleg Series vol. 5, Live 1975 (Columbia, 2002), pour une version condensée, mais aussi Hard Rain (Columbia, 1978) et, bien évidemment, Desire (Columbia, 1976).

À voir : Rolling Thunder Revue (Martin Scorsese, 2019) sur Netflix.

À lire : Sur la route avec Bob Dylan (Larry Sloman, éd. Les Fondeurs de Briques, 2015) et Rolling Thunder (Sam Shepard, éd. Naïve, 2005).

Notes : (1) Sept albums depuis son mystérieux accident de moto de 1966. (2) Ces pistes seraient couvertes de “sang” ! (3) Car, chez Dylan, la vérité avance toujours masquée. (4) Les différentes éditions pirates de ces enregistrements avaient même fait des Basement Tapes le plus grand succès du genre à l’époque. (5) D’Allen Ginsberg à Joni Mitchell, en passant par Joan Baez, Mimi Farina, Ramblin’ Jack Elliott, David Blue, Phil Ochs et Roger McGuinn, ils sont tous là. (6) Livre paru en 1978 aux Etats-Unis et finalement traduit et édité en France en 2015 sous le titre Sur la route avec Bob Dylan (éd. Les Fondeurs de Briques). (7) La violoniste dira, plus tard, que son destin aurait pu être tout autre si elle avait choisi un itinéraire différent et si, arrivée plus tôt ou plus tard à ce coin de rue, elle n’avait pas croisé la route de la limousine de Bob Dylan. (8) Levy est notamment, avec Roger McGuinn, le co-auteur des dernières grandes chansons des Byrds, des titres comme Just a Season et, surtout, l’inoubliable Chesnut Mare. (9) Emmylou Harris a participé aux deux albums que Gram Parsons a enregistré en solo, GP (Reprise, 1973) et Grievous Angel (Reprise, 1974), chantant souvent en duo avec lui. (10) Joan Baez a été en couple avec Bob Dylan, avant que celui-ci ne s’engage avec Sara (née Shirley Noznisky), qui deviendra sa femme et la mère de ses enfants. La Rolling Thunder Revue a donc marqué les retrouvailles artistiques du couple après plusieurs années de séparation avec, en prime, une certaine charge de non-dits sur ce qu’il restait de leur histoire personnelle, presque dix ans après la fin de leur relation. (11) Chanson hommage à Rita Mae Brown, auteure américaine, également militante féministe et LGBT. Le titre sortira finalement sur la compilation Masterpieces (Columbia, 1978) et en face B d’un single d’une version live de Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. (12) La chanson était un hommage à George Jackson, figure majeure des Black Panthers, abattu en 1971, alors qu’il tentait de s’évader de la prison de San Quentin. (13) The Times They Are a-Changin’ (Columbia, 1964). (14) The 16th Round: From Number 1 Contender to Number 45472 (Warner Books, 1974), traduit en français sous le titre Le 16e round : Hurricane (Les Fondeurs de Briques, 2015). (15) Sur Bringing It All Back Home (Columbia, 1965). (16) “How can the life of such a man / Be in the palm of some fools’ hand?” (« Comment la vie d’un tel homme / Peut-elle se retrouver dans la paume de la main d’un inconscient ? ») (17) Livre paru en 1977 et traduit finalement en 2005 sous le titre Rolling Thunder (éd. Naïve). (18) L’un des chefs-d’œuvre de Blood on the Tracks (Columbia, 1975). (19) John Wesley Harding (Columbia, 1968). (20) Quelle est donc cette étrange vallée vers laquelle doit aller le personnage de la chanson ? Et qui est donc cette femme dont le cœur est “comme un océan, mystérieux et sombre” (“Your heart is like an ocean / Mysterious and dark”) et qui semble totalement insensible (“Your loyalty is not to me / But to the stars above” : “Ta loyauté n’est pas à moi / Mais aux étoiles qui nous surplombent”) ? (21) La chanson figure sur l’album Blonde on Blonde (Columbia, 1966). (22) « Restant éveillé pendant des jours / Au Chelsea hotel / Ecrivant “Sad-Eyed Lady of the Lowlands” pour toi ». (23) “Ne m’abandonne jamais / Ne pars jamais.” Quelques mois plus tard, le couple sera officiellement divorcé. (24) Planet Waves (Columbia, 1974) avait été un succès public, numéro un aux Etats-Unis, mais aussi, curieusement, un relatif échec critique, puisque beaucoup avaient reproché au disque de ne pas être à la hauteur de l’attente (il s’agissait à l’époque du premier album officiel enregistré par Dylan avec le Band) et de la légende des artistes concernés. (25) Le concert du 8 décembre 1975 se tient dans l’enceinte très vaste du Madison Square Garden, afin de permettre de collecter un maximum de fonds en faveur de Rubin “Hurricane” Carter et de sa famille. (26) L’image du cirque itinérant était déjà présente depuis une dizaine d’années dans l’univers dylanien, et notamment depuis ces quelques lignes de Desolation Row (Highway 61 Revisited, Columbia, 1965) : “They’re selling postcards of the hanging / They’re painting the passports brown / The beauty parlor is filled with sailors / The circus is in town” (“Ils vendent des cartes postales de la pendaison / Ils couvrent les passeports de peinture marron / Le salon de beauté est rempli de marins / Le cirque est arrivé en ville”). (27) Une tendance qui atteindra son paroxysme dans les années quatre-vingt. (28) Pour être plus précis, la référence concerne “Ratso” Rizzo, le personnage de clochard claudiquant dans le fameux Midnight Cowboy de John Schlesinger (1969). (29) L’Homme qui tua Liberty Valance (John Ford, 1962). (30) “Quand la légende est unanimement acceptée comme un fait authentique, imprimez la légende.” (31) Coyote est l’un des titres les plus fameux de Joni Mitchell. Le morceau a été composé au cours de la tournée de la Rolling Thunder Review et apparaîtra finalement sur l’album Hejira (Asylum, 1976). (32) Bizarrement, Planet Waves et Blood on the Tracks ont même été les deux premiers albums de Dylan à atteindre la première place du Top 30 américain, le premier s’écoulant à près de 500 000 exemplaires et le second à 2 millions. (33) En ouverture de son livre, Shepard relate une conversation qu’il a eue avec le comédien Johnny Dark et dans laquelle celui-ci dit : “On voit mal Dylan revenir au niveau où il était dans les années soixante. […] Son moment est passé, faut reconnaître. […] Même le succès a une naissance, une vie et une mort.” (34) En 1975, Blonde on Blonde n’a que neuf ans, soit le temps qui aujourd’hui nous sépare de disques comme Brothers des Black Keys ou Innerspeaker de Tame Impala. (35) Les participations d’artistes et de musiciens comme Joni Mitchell, Stevie Wonder ou Roberta Flack, véritables icônes des années soixante-dix, ou de l’Anglais Mick Ronson, guitariste des Spiders From Mars et icône absolue du son glam-rock, confirment que Dylan cherchait à l’époque à regarder au-delà de la communauté folk-rock issue des années soixante, mais sans jamais perdre sa position centrale et, forcément, dominante. (36) La version originale figure sur The Times They’re A-Changin’ (Columbia, 1964). (37) Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975 (Columbia, 2002). (38) Dylan ayant quitté Joan Baez pour épouser Sara neuf ans plus tôt. (39) Five Easy Pieces (Bob Rafelson, 1970), avec Jack Nicholson, Karen Black et Susan Anspach. (40) David Blue est un chanteur folk issu de la scène de Greenwich Village. Pas une figure majeure, comme ont pu l’être Karen Dalton, Tim Hardin ou Fred Neil, mais un chanteur attachant, auteur de huit albums entre 1965 et 1976. (41) Ex-Spider From Mars, arrangeur de Bowie et collaborateur de Lou Reed sur Transformer, parachuté ici en plein délire folk-rock. (42) “Si c’est ce que tu veux, OUIII !!!” (43) Il pourrait s’agir d’un masque de Richard Nixon, mais ce n’est pas certain. (44) L’influence du mime des Enfants du Paradis, de Marcel Carné, est même clairement revendiquée par Dylan. (45) La chanteuse venait de sortir Welcome (Warner Bros., 1975), son deuxième album, dont est extrait Need a New Rising Sun. (46) Père spirituel de Dylan, et peut-être même un peu plus, si l’on en croit la légende. (47) La chanson figure sur l’album du même titre, paru en avril 1975 chez A&M. (48) La Rolling Thunder Revue a joué deux fois, l’après-midi et le soir, à Boston, le 21 novembre 1975. (49) Scarlet Rivera, la violoniste, apparaît à plusieurs reprises dans une Rolls roulant derrière le bus du groupe, sans que l’on sache vraiment à qui appartient cette voiture ni ce qu’elle fait sur cette tournée. (50) En fait, les célébrations ont surtout commencé vers la fin de l’année 1976, et donc quelques mois après cette tournée. (51) Le film raconte qu’à 19 ans, l’actrice aurait été enrôlée comme assistante sur la tournée. Or, c’est évidemment un mensonge. (52) Jim Gianopulos est producteur de films, actuellement directeur de la Paramount. (53) Le personnage apparaît dans la mini-série Tanner ’88 (Robert Altman, 1988). (54) Rien que l’idée de considérer les Shocking Blue comme un des parangons du rock psychédélique est très discutable. Et comme leur présence dans le film n’est liée qu’à un personnage fictif et sans intérêt, toute ce qui les concerne est, de fait, extrêmement superflu. (55) Il est sans doute difficile d’imaginer que, comme il est dit dans le film, Scarlet Rivera ait été la petite amie du chanteur de Kiss, à l’époque, et il est clair que le groupe ne jouait déjà plus dans des clubs, à ce stade de sa carrière. Donc l’anecdote évoquant un concert de Kiss dans un club, où se seraient rendus Rivera et Dylan est vraisemblablement fausse. (56) Le tonnerre ayant donné l’impression de se déplacer, Dylan avait donc pensé à l’idée d’un “tonnerre roulant (ou itinérant)”. (57) “Tous les gens que nous connaissions / Ne sont plus qu’une illusion, pour moi / Certains sont devenus mathématiciens / D’autres sont femmes de charpentiers / Je ne sais pas comment tout cela a commencé / Je ne sais rien de ce qu’ils font de leur vie / Ce que je sais, c’est que je suis toujours sur la route / Toujours entre deux clubs / Nous avions l’habitude de voir les choses de la même manière / Mais nous ne les voyions pas du même endroit / Empêtrés, que nous étions, dans la morosité”