La musique de Yo La Tengo entre deux giboulées et une éclaircie prend toute son ampleur mais Liz Phair dans la brume, cela ne sonne plus pareil.

Climats met en avant disques et livres selon les aléas de la météo.

Les premières aurores de la pop musique

La musique rend orgueilleux. Je me faisais cette réflexion en relisant certain passage du caractère fétiche dans la musique de Theodor W.Adorno. Mais ce qui a encore plus déclenché cette pensée, c’est bien la phrase sibylline chantée par Stephen Malkmus dans Lariat : « We grew up listening to the music from the best decade ever. » C’est dit avec une jolie assurance, celle que l’on pouvait retrouver dans quelques pages assassines de Nik Cohn. Mais dans ces diverses fanfaronnades on y entend du regret, de la nostalgie et parfois de l’amertume. Lorsque je réécoute Ariel Pink, sa fascination pour une période musicale figée, je me dis que le pas de côté vers le réactionnaire est si évident. Tellement tentant et dangereux.  Je crois que ce qu’il ne faut pas perdre de vue lorsque l’on repense à nos années de formation musicale – c’est la joie. Quand j’écoute certaines chansons des Lemonheads ou que je me relance dans la bande originale de Mary à tout prix des frères Farrelly, je ne me dis pas que c’était mieux. Je retrouve seulement ma joie, mes sensations, une lueur ou un parfum. En regardant la pochette du disque de Ben Lee, Something to remember me by, je retrouve ces premières aurores de découvertes musicales. Ben Lee singeant Jojo Richman, nous invitant à la candeur et à retrouver l’innocence d’une pop musique fantasmée. Ce disque a été conçu, à l’époque, par un adolescent évidé de tout orgueil. Il est simplement l’hommage humble d’un jeune homme pressé. Musique joyeuse, ne se figeant pas dans l’amertume, l’orgueil et ce relent de vieux con qui nous invite toujours à penser que c’était mieux avant.

Je crois que ce qu’il ne faut pas perdre de vue lorsque l’on repense à nos années de formation musicale – c’est la joie. Quand j’écoute certaines chansons des Lemonheads ou que je me relance dans la bande originale de Mary à tout prix des frères Farrelly, je ne me dis pas que c’était mieux. Je retrouve seulement ma joie, mes sensations, une lueur ou un parfum. En regardant la pochette du disque de Ben Lee, Something to remember me by, je retrouve ces premières aurores de découvertes musicales. Ben Lee singeant Jojo Richman, nous invitant à la candeur et à retrouver l’innocence d’une pop musique fantasmée. Ce disque a été conçu, à l’époque, par un adolescent évidé de tout orgueil. Il est simplement l’hommage humble d’un jeune homme pressé. Musique joyeuse, ne se figeant pas dans l’amertume, l’orgueil et ce relent de vieux con qui nous invite toujours à penser que c’était mieux avant.

Un nocturne indéfinissable

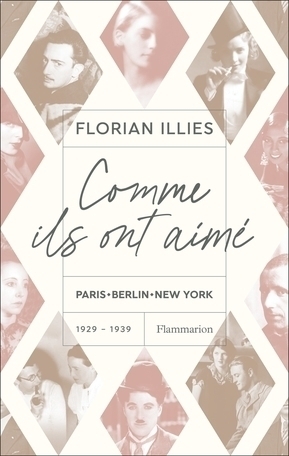

Florian Illies revient sur une décennie hallucinante, presque inimaginable – 1929/1939. On le sait, la réalité dépasse toujours la fiction. Dans Comme ils ont aimé, l’auteur dresse le portrait de trois villes – Paris, Berlin, New York. On y suit les parcours de comètes sentimentales totalement réjouissantes ou implacablement sombres.  Marlene Dietrich et son ambiguïté sidérale provocant systématiquement les plus improbables amours. Les flamboyants et pathétiques Zelda et F. Scott Fitzgerald nous font vivre des situations où le sublime se partage avec le médiocre. Ces vies sont portées par une tension prémonitoire, tension les amenant à envisager clairement la fin de leur monde. Chaplin ou le paradoxal et pervers Bertolt Brecht sont des exemples flagrants de ces destins faits de sommets dont on ne redescend pas indemne. La liberté revendiquée, vécue aura un prix fort parfois. Elle amène à l’exil, aux terribles ruptures. Pourtant dans ce sac à tragédies, Illies dresse le portrait d’une génération dansant gracieusement entre deux pôles : la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ce balancement entre les deux forge les plus improbables destinées.

Marlene Dietrich et son ambiguïté sidérale provocant systématiquement les plus improbables amours. Les flamboyants et pathétiques Zelda et F. Scott Fitzgerald nous font vivre des situations où le sublime se partage avec le médiocre. Ces vies sont portées par une tension prémonitoire, tension les amenant à envisager clairement la fin de leur monde. Chaplin ou le paradoxal et pervers Bertolt Brecht sont des exemples flagrants de ces destins faits de sommets dont on ne redescend pas indemne. La liberté revendiquée, vécue aura un prix fort parfois. Elle amène à l’exil, aux terribles ruptures. Pourtant dans ce sac à tragédies, Illies dresse le portrait d’une génération dansant gracieusement entre deux pôles : la pulsion de vie et la pulsion de mort. Ce balancement entre les deux forge les plus improbables destinées.