Il y a de ces soirs où on écoute d’une oreille distraite les nouveautés du moment, juste par ennui ou par errance totalement contemporaine, sur YouTube par exemple et principalement. Dans le grand fourre-tout du zapping incessant, on essaie tant bien que mal d’entretenir sa foi, son désir de trouver au détour d’un clic une lumière éclatante et vibrante. La quête est peut-être trop ambitieuse, l’abandon est à deux doigts de se produire. Et pourtant, à défaut du rayon puissant d’un phare dans la nuit des temps mornes dont la permanence nous désespère, une petite lumière se pointe là comme ça, pas vraiment géniale mais si douce qu’elle réactive soudain la pompe à sang. Alors voilà, c’est à ce moment-là exactement que j’ai cliqué sur cette cover-là, sans trop faire attention que j’allais écouter ça, ce truc donc qui s’appelle Just Like Heaven. Tellement rebattu qu’on n’aurait pas forcément cliqué dessus sinon par perversité ou par pure fatigue, si cette dernière ne nous avait pas déjà complètement dérobé notre attention. Mais autre chose se passe dans le geste de clic, pas tellement l’excitation à la vue du nom du mastodonte pop susnommé, mais plutôt le surgissement d’un souvenir vague du passé inscrit entre parenthèses (dé)terminant la ligne de texte sous la vidéo. Shamir. Le nom d’un jeune contre ténor angélique et inattendu de la banlieue de Las Vegas croisé au casque il y a pas mal d’années maintenant, en 2014 précisément, en d’autres temps et en d’autres lumières donc, avec un single aux claps enthousiasmants et ravissants en forme de petite perle housy sans défaut intitulée If It Wasn’t True.

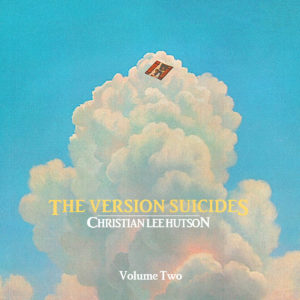

Puis partie sans lui laisser mon adresse, je l’ai un peu perdu de vue, pour finalement le retrouver très récemment, d’abord dans une interview dans l’excellent « music journal » britannique GoldFlakePaint, guitare à la main et abordant clairement un tout autre versant de la montagne pop (l’ubac des riffs après l’adret des claps ?). Et qu’ici, donc, je retrouve en compagnie d’un certain Christian Lee Hutson, dont je ne sais rien si ce n’est qu’il a fureté avec les Boygenius qui, contrairement à ce que leur nom indique, constituent le triumvirat du moment au féminin, « The egoless supergroup of your indie rock dreams », Pitchfork dixit. Baker/Bridges/Dacus, maintenant que j’y pense elles auraient pu garder leurs noms d’ailleurs, ça aurait bien fait la nique aux virils estampillés CSN(Y) tiens, mais je m’égare. Je lis plus avant le furetage de Christian et j’apprends que celui-ci l’a également mené à croiser le chemin de Pearl Charles dont Coralie nous vantait les talents ici même il y a peu justement. Les kids de L.A., quoi. « Essaie de comprendre », comme dirait Renaud Sachet.

Puis partie sans lui laisser mon adresse, je l’ai un peu perdu de vue, pour finalement le retrouver très récemment, d’abord dans une interview dans l’excellent « music journal » britannique GoldFlakePaint, guitare à la main et abordant clairement un tout autre versant de la montagne pop (l’ubac des riffs après l’adret des claps ?). Et qu’ici, donc, je retrouve en compagnie d’un certain Christian Lee Hutson, dont je ne sais rien si ce n’est qu’il a fureté avec les Boygenius qui, contrairement à ce que leur nom indique, constituent le triumvirat du moment au féminin, « The egoless supergroup of your indie rock dreams », Pitchfork dixit. Baker/Bridges/Dacus, maintenant que j’y pense elles auraient pu garder leurs noms d’ailleurs, ça aurait bien fait la nique aux virils estampillés CSN(Y) tiens, mais je m’égare. Je lis plus avant le furetage de Christian et j’apprends que celui-ci l’a également mené à croiser le chemin de Pearl Charles dont Coralie nous vantait les talents ici même il y a peu justement. Les kids de L.A., quoi. « Essaie de comprendre », comme dirait Renaud Sachet.

Ou plutôt, Un coup de Dés jamais n’abolit le hasard, comme on dit par chez moi, si on en revient à mon histoire d’accident de clic d’un soir. Parce qu’en fait ce dont je veux vous parler ici et maintenant, ce n’est pas vraiment de l’actualité musicale mais bien de sentiments. De ce que ça fait d’écouter une chanson parfaite, même si ça fait un peu con de le dire comme ça. Et d’ailleurs, comment le dire autrement que cela s’est passé comme ça exactement, que j’ai ressenti cette petite joie nulle à la seconde une quand vous comprenez soudain que vous allez vous taper gratos votre sucrerie préférée ?

Car écoutez, jugez-moi autant que vous voulez, mais j’ai toujours adoré Just Like Heaven des Cure. Avouez quand même que c’est du grand Robert à l’écriture, du grand Smith à l’œuvre. Je n’apprends rien à personne probablement, mais tant pis, j’obéis à la candeur du titre et assume le fait de penser qu’il faille le redire encore.

Le paradis, donc, qui démarre avec cet irrésistible (r)appel que l’amour est d’abord un émerveillement, une surprise. Que l’émotion naît là justement, au ventre, au cœur. Comment lutter contre ce bel état de fait ? Comment est-il possible de se lasser un jour d’écouter ce petit Show me, show me, show me qui débarque au début sans crier gare, plein pot, à toute vitesse, sans vous prévenir aucunement que vous serez irrémédiablement surpris par le sentiment incontrôlable et pur d’aimer. Et puis, et puis, et puis, cet incroyable romantisme de la rime riche du superbe alexandrin You-ou-ou soft and only You-ou-ou lost and lonely (si, comptez bien, ça fait 12) à mille lieues de l’accentuation impaire du pentamètre ïambique à la Shakespeare, tout en délicatesse subtile dans la lourdeur huilée des syllabes finales qui charment. Une brillante symétrie rythmique en écho avec l’existence extraordinaire de l’alter ego. Les vents chauds du sud de la France avaient-ils fait tourner la tête à Robert, pour sombrer ainsi dans l’amour courtois ? Enfin, et excusez-moi du peu, au centre, l’envolée du rêve, tendue, accrochée au ciel infini comme un éclat de rire béat : You’re just like a dream… et tout cela sans trahir les insécurités et l’inquiétude du risque de l’éventuelle chute vers la fin, l’arrêt, la mort, puisqu’on en coupe l’élan brutalement à la fin, nous laissant comprendre qu’il y bien le mot espoir dans le désespoir.

Vous savez tout cela bien entendu, mais rien que pour célébrer cette petite poésie parfaite, on peut bien se la réécouter mille fois encore et encore avec quiconque en compagnie, nos kids de Las Vegas ou L.A. donc, si vous le voulez, mais de préférence en ce qui me concerne et en clin d’œil tendre à mon alter ego à moi, à mille à l’heure sur les routes du Massachusetts avec Lou et J, où malgré la casse et les distorsions le sentiment reste intact, c’est le tour de magie de Robert Smith qui fait ça, nous sommes bien d’accord.