Dès l’instant où j’ai entendu ma voix répondre « oui », je savais que j’avais fait une erreur. Pourtant, l’attaché de presse a eu la gentillesse de m’accorder une seconde chance : « Et donc, tu en es sûr, on peut organiser l’interview après le concert ? »

Dès l’instant où j’ai entendu ma voix répondre « oui », je savais que j’avais fait une erreur. Pourtant, l’attaché de presse a eu la gentillesse de m’accorder une seconde chance : « Et donc, tu en es sûr, on peut organiser l’interview après le concert ? »

Bruxelles, 2002. C’est peut-être le printemps. Anthony Reynolds est le chanteur du groupe Jack, qui sort un troisième et dernier album au titre génial (The End Of The Way It’s Always Been), avec une chanson promise à l’éternité (With You I’m Nothing). Pour couronner le tout, l’histoire voit le jour sur le label belge ressuscité Les Disques du Crépuscule, alors, dire qu’on est proche de la perfection relève du pléonasme. Pourtant, à l’aune du maigre public présent ce soir-là à la Rotonde, la petite salle du magnifique complexe qu’est le Botanique, on sait déjà que tout le monde s’en fiche. Alors non, ça ne me dérange pas que cette interview se déroule après le concert – chaotique le concert, mais ce n’est rien par rapport à ce qui va se passer ensuite –, puisque tout le monde s’en fiche. Je veux dire à part moi et une poignée de filles et de garçons – qui savent d’ailleurs déjà que le titre d’un des morceaux extraits du deuxième album, The Jazz Age (1998), était prémonitoire : My World Versus Your World. Ça ne me dérange pas mais il est tard et forcément, c’est une interview menée après trop de verres et de bouteilles bus, avec chaque question posée dans un anglais imbibé, et qui en guise de réponse, reçoit le plus souvent un « et si on commandait un autre White Russian ? », le genre d’invitation qu’on ne peut pas vraiment décliner. Alors oui, c’est vrai : je ne me souviens plus tout à fait du lendemain matin et sur le dictaphone, il n’y a pas grand-chose d’exploitable. Mais ce n’est pas bien grave puisque tout le monde s’en fiche.

De toute façon, c’était presque couru d’avance. À Londres, alors qu’Oasis devenait le groupe plus important depuis que les Beatles eurent foulé le Shea Stadium, un expatrié gallois réunit six collègues pour écrire des chansons où il est question d’amour, de tauromachie – et donc d’Ernest Hemingway ou d’Ava Gardner –, de références cinématographiques, de la génération beat, de perdants magnifiques, de rédemption et de références pour un entre soi qui ne sait pas encore qu’il existe. Autant dire qu’ici, le hors-sujet relevait du chef d’œuvre. Lui et ses amis portent des costumes pas très bien taillés et Anthony se rêve en Scott Walker – d’ailleurs, il écrira quelques années plus tard une très recommandable biographie au sujet de Scott Engel et ses deux faux frères. Avec le romantisme chevillé au corps, Reynolds s’éprend de Paris parce qu’il vit sa vie À Bout De Souffle, boit beaucoup (et même encore plus ça), fricote avec les drogues et donne (presque) toujours de brillantes interviews – que peu de monde lit au final, surtout quand elles sont publiées dans la RPM. L’homme tombe souvent amoureux, enregistre en parallèle sous le sobriquet de Jacques (et sort entre autres un album produit par Momus), écrit des poèmes qu’il publie et écoute son cœur plutôt que sa raison. Ce qui, nous sommes tous d’accord, est quand même la pire des plus belles choses à faire.

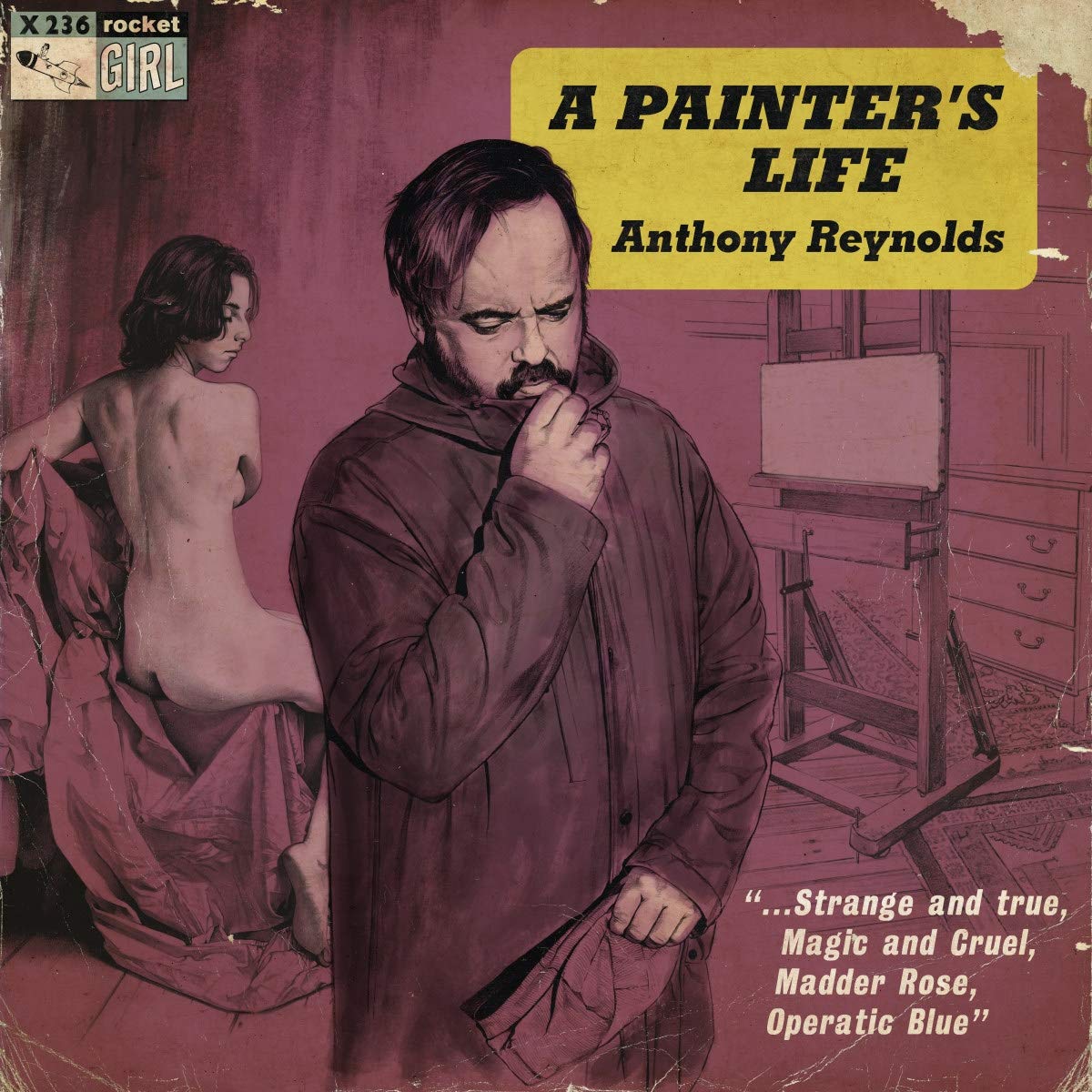

Depuis la mort annoncée de Jack, Anthony Reynolds a connu des hauts, des bas, des périodes d’abstinence et s’amuse à raconter son passé, son présent et son futur avec brio sur les réseaux. Il a cultivé une passion déraisonnée pour Charles Aznavour, publié plusieurs livres (dont l’un au sujet d’un de ses groupes fétiches, Japan, emmené par le si beau David Sylvian), composé des bandes originales, déménagé souvent et enregistré en catimini des disques solo – vous me ferez penser à réhabiliter dès que possible British Ballads (2007) –, dont le dernier en date remonte quand même à 2012. Mais ça, c’était avant la sortie il y a quelques semaines de A Painter’s Life, un disque à côté duquel j’ai failli passer si le principal intéressé n’avait pas pensé à m’envoyer un message personnel. À plein d’égards, A Painter’s Life est un album rassurant. Rassurant parce qu’il est la preuve qu’on n’est pas tout seul à nourrir les mêmes obsessions année après année. Alors, pas la peine de faire durer le suspense : Anthony Reynolds chante toujours au sujet des mêmes choses, c’est vrai, mais il chante tellement bien que ça n’a pas d’importance. Il chante au sujet des mêmes choses mais il ne se répète jamais, il enfile (presque) à chaque fois un costume différent, mais toujours sur mesure – ce qui n’est pas surprenant de la part d’un homme qui intitule l’une de ses chansons Yves Saint Laurent, où résonne une basse piquée à feu Mick Karn (Japan encore) et raisonne en français une voix féminine : « Si seulement la vie était couture ». Pourtant, il le sait bien que, dans cette vie, tout ne se passe pas de fil en aiguille. Que tout n’est pas aussi simple que ça. Sinon, Anthony Reynolds serait déjà au Panthéon, pas loin de Jarvis Cocker ou de Stuart Staples. D’accord, son escapade avant-gardiste en guise d’hommage à Basquiat est superflue, mais pour le reste, l’homme signe une série de chansons impeccables où il continue de rêver sa vie à la perfection – « I want to live in a certain kind of light / I want to paint masterpieces at night », chante-t-il sur cette ballade déglinguée qu’est le morceau éponyme et on croit volontiers celui qui a déclaré un jour qu’il aurait été prêt à tuer Picasso pour lui voler de son génie. Et puis, après avoir mis en musique avec un piano légèrement cabaret et une grandiloquence parfaitement maitrisée son autobiographie (autofiction ?) le temps de I Was Born, il chante de voix de maitre un inédit de Scott 4 intitulé Have You Heard From Hear Lately, une de ces chansons un peu graves parées de cordes qui laissent comprendre que les histoires d’amour sont quand même souvent compliquées. Et de mélodies qui habillent le ciel de gris – superbe My Hometown – en manifeste acoustique – le très touchant I’m Dying (To Be Born Again) –, Anthony Reynolds signe ici l’un de ses meilleurs albums et même mieux que ça, un disque magistral dont bien sûr, tout le monde se fiche. Mais parfois, tout le monde a tort.

![]()

merci Christophe Basterra;

Un immense plaisir d’avoir des nouvelles d’Anthony Reynolds .

Jai eu la chance de découvrir Jack par votre bais ( lecture assidue de MAGICRPM ) magicrpm, » canal historique » , que de souvenirs; combien sommes-nous en France à posséder les trois albums de Jack ?

Avec moi, cela fera une de plus, Anthony et ses Jack Jacques, je les suis depuis le début. Alors oui, cet album Painter Life est vraiment sublime. Et je retrouve dans vos mot Christophe Basterra, ce qui m’a fait aller du côté de chez Anthony, qui ne m’a jamais déçu. Je fais partie de ceux qui avait pré-commandé cette oeuvre au long fleuve vraiment pas tranquille sur la plateforme qui a escroqué depuis un grand nombre d’artistes. Une très longue attente récompensée par le résultat final… Je ne me lasse pas de l’écouter.