On se souvient tous plus ou moins (enfin surtout nous, les jeunes, qui l’avons vu de son vivant) de notre réaction énamourée et définitive à l’écoute du premier morceau d’Eliott Smith que nous ayons entendus. L’évidence d’un talent supérieur, d’une propension à toucher les étoiles l’air de rien, et surtout du décalage entre la vision humaine, pas ramenarde, presque banale de la chose malgré son caractère divin, et l’air de rien, rien à foutre. Cet aspect désespérément morose et déprimant, et puis, 20 ans après, des regrets et un culte aussi évident que facile.

On se souvient tous plus ou moins (enfin surtout nous, les jeunes, qui l’avons vu de son vivant) de notre réaction énamourée et définitive à l’écoute du premier morceau d’Eliott Smith que nous ayons entendus. L’évidence d’un talent supérieur, d’une propension à toucher les étoiles l’air de rien, et surtout du décalage entre la vision humaine, pas ramenarde, presque banale de la chose malgré son caractère divin, et l’air de rien, rien à foutre. Cet aspect désespérément morose et déprimant, et puis, 20 ans après, des regrets et un culte aussi évident que facile.

Tiens, à la réflexion, ils nous était arrivé le même truc à un niveau moindre en découvrant Nature Girl et Suncrush (1993), les premiers quarante-cinq tours d’un groupe nommé 18 Wheeler – dont nous vous reparlerons forcément dans un nouveau volume des oubliés de notre série « Dans les terres d’Ecosse »- une évidence pop, un sentiment amoureux décuplé, la bande-son parfaite d’un éventuel été indien, suivi d’un album presque raté. On attendait aussi un disque parfait du Cairo Gang, cette troupe californienne que nous pensions de haute volée après les promesses de Goes Missing (2016), une promesse là encore non tenue.

Déjà, à l’époque de son premier groupe Ovens, Tony Molina défouraillait quarante-deux morceaux en autant de minutes. Il garde un certain contact avec la réalité et le reste de son génie depuis quelques temps, et reste concis quel que soit le format (une série de EP du feu de Dieu) en ne dépassant pas les 5 ou 10 ou 14 minutes, clin d’œil à Thin Lizzy et George Harrison compris dans la même phrase. Il faut tout écouter, d’une traite, à la suite de l’album, les algorithmes de YouTube sauront vous guider vers la lumière. On ne va pas vous faire des cassettes non plus.

Ce qui fait que Tony Molina, dans une époque où l’on encense à raison ou moins les descendants de Boston (grand groupe) ou Journey (moins), bref suivez mon regard sur la devanture des kiosques, lorsque l’on s’encaisse l’immédiateté de l’album, de l’œuvre à peine entamée de Tony Molina, c’est d’une autre augure que les Lemon Twigs, malgré tous leurs louables efforts. On aura aussi le droit de n’y voir qu’un feu de paille de type revival Weezer ou Guided By Voices, j’en conviens, l’avenir le dira. Mais vous pourrez toujours chicaner, j’ai probablement raison. Et à l’heure précise où le fan du Teenage Fanclub oscille entre l’inquiétude mortifère de l’annonce du départ de Gerry Love (= Gene Clark quitte les Byrds) et la délectation de réécouter les remasters des albums réédités en vinyle, notre (jeune) homme tombe à pic.

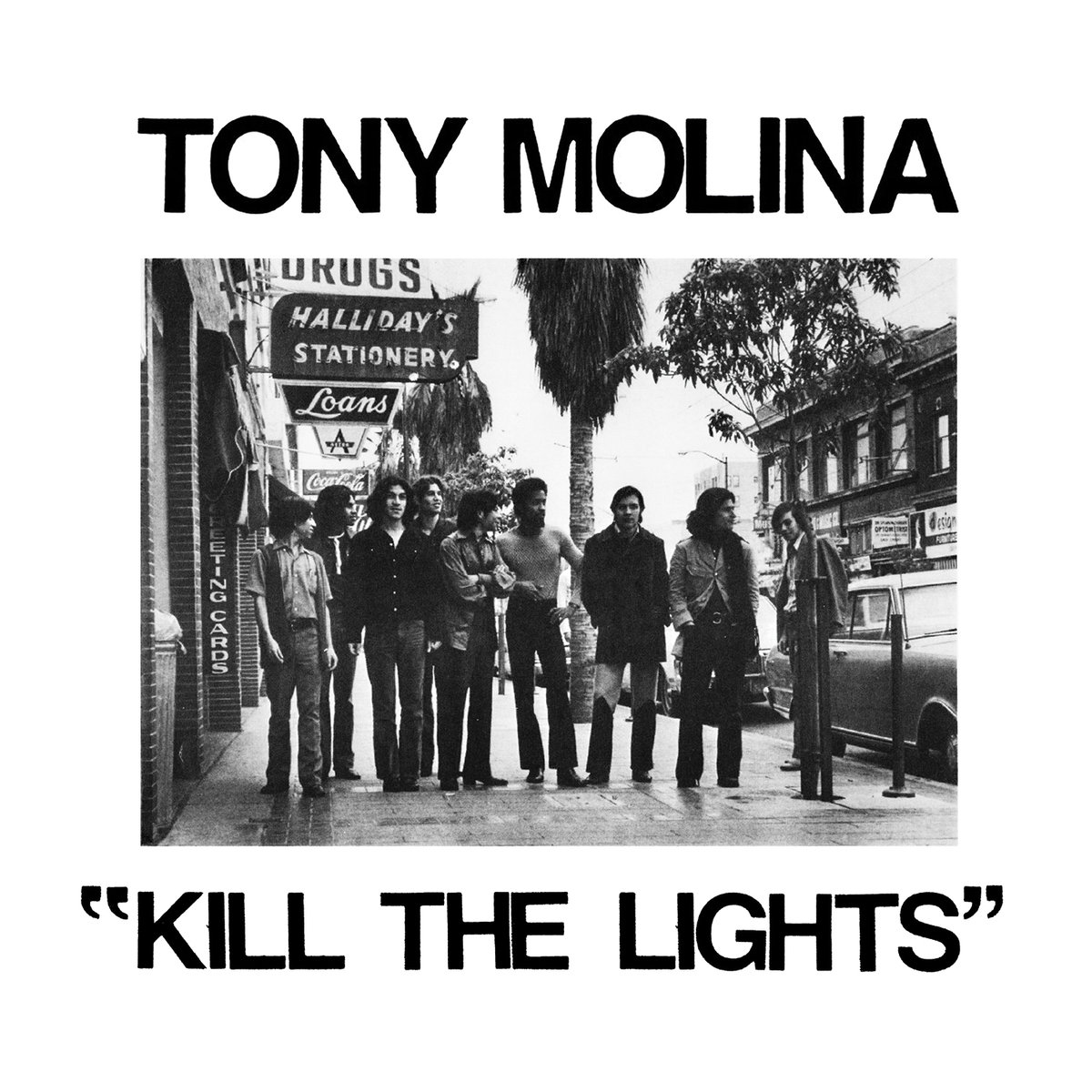

Car une fois toutes ces conneries nostalgiques posées (on réédite Velvet Crush aussi, on y reviendra), il faut prendre Kill The Lights pour ce qu’il est. Un album de pop songs, d’un niveau tellement supérieur, stratosphérique dirais-je; au point d’accabler la concurrence (mais quelle concurrence, sérieux ? Robert Pollard ?), et de la réduire à chialer dans les jupes de sa génitrice dans une position fœtale qu’elle n’aurait jamais du quitter. Comme si Gene Clark avait croisé Chris Bell, et comme si, les sens et la mémoire aux aguets, Tony Molina avait fait son petit espion, sournois, bravache, deux mille ans avant la création de la power pop même pour nous la recracher en pleine face et dans le cœur, aujourd’hui, ici et maintenant, telle quelle, et dans ses conditions. En quatorze minutes et trente-trois secondes montre en main donc (plus cette flottille de EP et de k7 que vous m’apprendrez par cœur pour demain), ces morceaux d’or pur donnent ce sentiment un peu benoît qui vous certifie d’être en présence du divin, et font d’ores et déjà de Kill The Lights, un possible album de l’année, rien de moins mais probablement beaucoup plus.

![]()