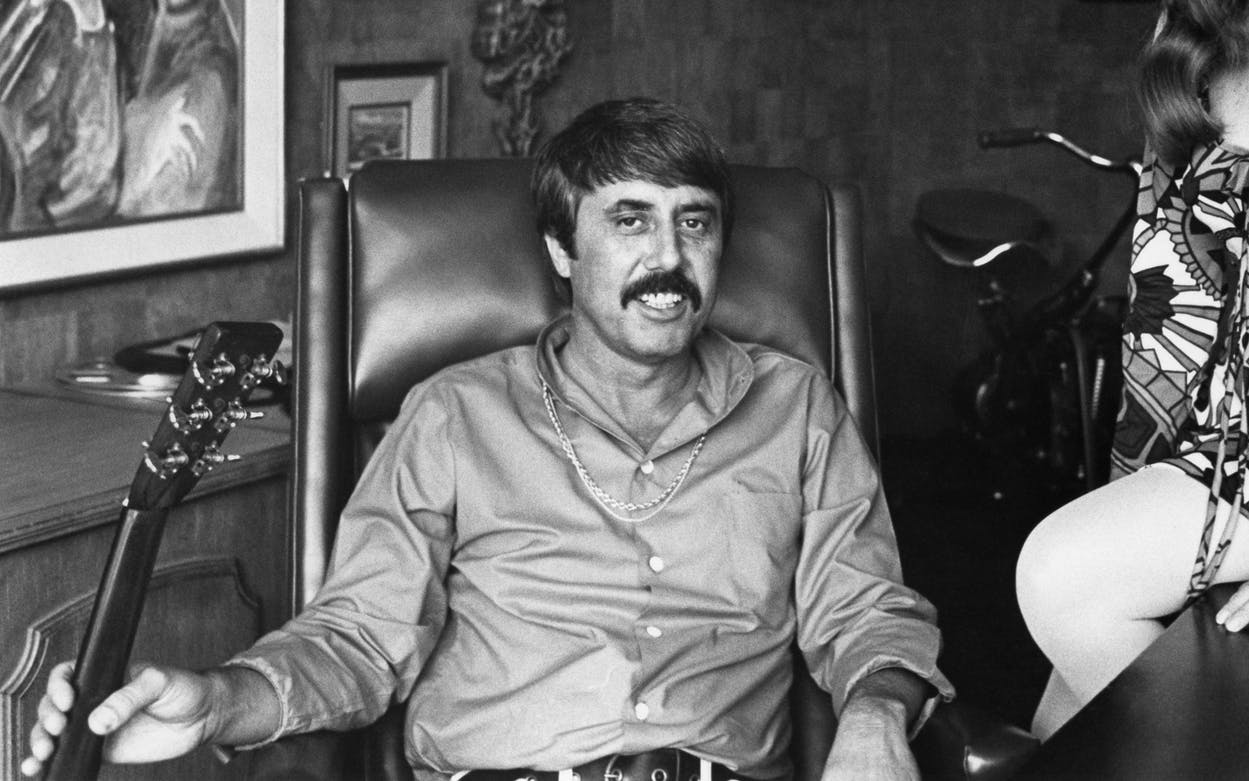

Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de rencontrer une légende vivante. Un personnage culte. Un génie de la musique pop, rock, country, j’en-passe-et-des-meilleures. Et ne perdez pas de temps à essayer de rayer l’une de ces mentions. Elles sont toutes exactes. Quoique… Peut-être un peu en dessous de la vérité. Lee Hazlewood, donc. Ni un poète, ni un idiot, ni un minable. Un producteur, compositeur, arrangeur intelligent, malin et drôle qui a fondé son premier label, Viv Records en… 1955. Un type dont les chansons, au ton souvent bien plus ironique qu’il n’y paraît, ont été reprises, au fil des âges, par Elvis Presley, Dusty Springfield, Dean Martin, Einstürzende Neubauten, The Jesus And Mary Chain, Slowdive ou Robbie Williams.

Ce troubadour du XXème siècle – et XXIème – siècle a vécu en Suède, en Espagne, en Irlande, a lancé des artistes tels Sanford Clark, Duane Eddy ou, plus tard, Gram Parsons, en réalisant le mythique album de The International Submarine Band sur son label LHI. En 1965, à trente-cinq ans, face à l’invasion des groupes britanniques, Lee Hazlewood avait décidé de prendre sa retraite, considérant la musique des Beatles et de leurs copains comme rétrograde (il reviendra sur ce jugement hâtif quelque temps après). Mais, insatiable, il ne saura refuser un challenge à la hauteur de son talent : emmener la délicieuse Nancy Sinatra, fille de Frank, au sommet des charts, chose faite dès 1966 avec l’inusable These Boots Are Made For Walking – “je lui avais demandé de chanter comme une fille de quatorze ans en train de baiser avec un camionneur”, raconte-t-il prosaïquement.

Jusqu’en 1969, le couple artistique va accoucher de… neuf albums, et autant de succès. Pourtant, longtemps, Lee Hazlewood sera laissé pour compte par toute une génération de mélomanes, phénomène impensable que l’on expliquera par son silence prolongé, entre la fin des 70’s et le début des 90’s. C’est justement à cette époque que des artistes commenceront à se revendiquer de ce drôle de type qui avoue sans problème une passion dévorante pour l’argent. Et le whiskey. Pendant qu’en Angleterre les membres de Moose citaient son nom plus que de raison dans leurs interviews et que Tindersticks utilisait l’un de ses portraits pour orner la pochette du single A Marriage Made In Heaven, outre-Atlantique, le label Sub Pop planchait dur sur un projet de reprises, auxquels devaient participer Beck et Nirvana, mais que fera avorter… le principal intéressé.

Pourtant, en 1997, le batteur de Sonic Youth, Steve Shelley, réussit à rééditer sur sa structure Smells Like Records, six albums de ce cow-boy des studios, alors que le duo de Bristol Alpha piquait, pour trois des titres de son premier Lp, ComeFromHeaven, l’intro d’une de ses plus belles compositions, My Autumn’s Done Come. Aujourd’hui, Lee Hazlewood revient définitivement sous le feu des projecteurs, en particulier par le biais d’un disque hommage, Total Lee!, pour lequel les Webb Brothers, Jarvis Cocker & Richard Hawley, Kid Loco feat. Tim Keegan, Tindersticks, Erlend Øye de Kings Of Convenience, Saint Etienne, Johnny Dowd, Lambchop, Calexico et d’autres ont pu piocher dans cette mine d’or qu’est le répertoire pléthorique du monsieur. Certains avaient aussi des questions à lui poser.

Pourtant, en 1997, le batteur de Sonic Youth, Steve Shelley, réussit à rééditer sur sa structure Smells Like Records, six albums de ce cow-boy des studios, alors que le duo de Bristol Alpha piquait, pour trois des titres de son premier Lp, ComeFromHeaven, l’intro d’une de ses plus belles compositions, My Autumn’s Done Come. Aujourd’hui, Lee Hazlewood revient définitivement sous le feu des projecteurs, en particulier par le biais d’un disque hommage, Total Lee!, pour lequel les Webb Brothers, Jarvis Cocker & Richard Hawley, Kid Loco feat. Tim Keegan, Tindersticks, Erlend Øye de Kings Of Convenience, Saint Etienne, Johnny Dowd, Lambchop, Calexico et d’autres ont pu piocher dans cette mine d’or qu’est le répertoire pléthorique du monsieur. Certains avaient aussi des questions à lui poser.

Justin Webb (The Webb Brothers) : Vous avez l’une des voix les plus radiophoniques de l’histoire : avez-vous déjà pensé à revenir à vos racines et animer de nouveau une émission ?

Oh, tout à fait, à chaque fois que les choses n’allaient plus si bien financièrement ! Et dès que j’aurai besoin de gagner 105 dollars par semaine pour vivre, je recommencerai. Plus sérieusement, j’ai vraiment adoré ce boulot, mais je savais dès le départ que je ne ferais pas ça toute ma vie. Parce que, toute une vie, ça représente un sacré bout de temps. J’ai des amis qui ont commencé en même temps que moi et qui ont arrêté il y a peut-être dix ans à peine, à leur retraite.

Richard Hawley : Avez-vous eu des nouvelles de Sanford Clark ces derniers temps ?

Ah, Sanford… Il vit en Louisiane. Bon, c’est simple, lui et mon vieux pote guitariste, Al Casey, vont venir dans le Minnesota le 9 juillet prochain : l’on va célébrer ensemble mon anniversaire et donner quelques concerts. Alors, en ce moment, ils répètent les chansons d’arrache-pied, et il y a du boulot. (Rires.) Je ne sais même pas où l’on va jouer, sans doute dans l’unique casino de ce putain d’état.

Tim Keegan (Departure Lounge) : Avez-vous rencontré Elvis Presley ?

(Il rigole en s’allumant une cigarette, plutôt fier de lui.) Yeap… La toute première fois, c’était à Las Vegas. Je me souviens plus de l’année exacte, mais je donnais des concerts avec Nancy Sinatra. Et il m’a remercié pour avoir été le premier animateur radio à l’avoir diffusé en Arizona. D’ailleurs, j’ai sans doute été le premier dans le monde occidental à passer le disque d’Elvis. (Rires.) Il connaissait ce que je faisais bien sûr, il avait déjà rencontré Sanford à l’époque. Il me parlait déjà de son envie de reprendre The Fool, ce qu’il a fait quelque temps plus tard.

Que pensez-vous du fait que Phil Spector ait été le seul à être reconnu comme l’inventeur du fameux “Wall of sound” ?

Bien, rien du tout. Parce que c’est tout à fait normal ! Moi, je n’ai rien à voir avec ces trouvailles. Il a effectivement travaillé quelques mois pour la compagnie que j’avais créée avec mon partenaire, Lester Sill, mais c’est tout. Je me suis retrouvé en studio avec lui deux ou trois fois, peut-être, mais pas plus. On a dû aussi sortir en clubs certains soirs. D’où la confusion, sans doute. Mais, ce que je peux te dire, c’est que j’aurais bien voulu avoir certaines de ses idées en tant que producteur. Il a vraiment inventé un son et il a réalisé de sacrés disques, le sagouin !

Tindersticks : Au début des années 60, vous avez travaillé sur l’album du batteur Hal Blaine, Juices, “T’s”, Roadsters And Drums, ainsi que sur plusieurs disques de votre guitariste Al Casey. Que pensiez-vous de la vague musique surf : aimiez-vous particulièrement ce style et seriez-vous intéressé pour produire à nouveau des disques de ce genre ?

(Rires.) Tu veux vraiment savoir la vérité : je n’ai jamais aimé ça, j’ai toujours trouvé ça ridicule ! Non, j’exagère… Disons que ça ne m’intéressait pas du tout, à part les Beach Boys, mais eux, ils étaient quand même d’un tout autre niveau. Le folk, qui est sensiblement arrivé à la même époque, me passionnait encore moins. On a donc fait cette chanson avec Al, Surfin’ Hootenany, mais c’était du second degré : comme les deux styles étaient à la mode, on a décidé de les associer ! (Rires.) On ne prenait vraiment pas ça au sérieux, et l’on ne s’attendait pas du tout à que le titre marche. Pourtant, les ados ont adoré… En tout cas, ne me demande pas ce qu’est un “hootenany”, parce que je n’en ai strictement pas la moindre idée ! (Rires.) Quant à la morale de cette histoire, elle est simple : parfois tu es payé pour faire quelque chose que tu n’aimes pas.

Johnny Dowd : Avec qui fut-ce le plus amusant de travailler, Nancy Sinatra ou Ann-Margret ?

Oh, mon garçon, c’est comme si tu me demandais de choisir entre une orange et une banane. Déjà, j’ai travaillé bien plus longtemps avec Nancy, quatre ou cinq ans peut-être (ndlr : entre 1965 et 1969). Elle était jolie, mignonne et vraiment très intelligente… Mais bon, tu sais de qui elle était la fille… (Rires.) Ann, elle, ne pouvait être que Ann : elle pouvait porter une paire de vieux jeans, être complètement décoiffée, pas maquillée, pourtant, dès qu’elle arrivait dans une pièce, tout le monde s’arrêtait de parler et la dévorait des yeux. Et sache qu’elle ne se trouvait pas particulièrement jolie, elle reconnaissait juste qu’elle n’était pas laide, mais elle ne se voyait pas trop sexy, ça l’énervait quand tu lui disais ça. Et je lui répondais : “Mais si, tu l’es, allez, assis-toi”. (Rires.) Ann ne chantait pas trop mal, mais elle était meilleure actrice et danseuse. Nancy, elle, chantait bien, et c’est à peu près tout ce qu’elle savait faire, même si elle a joué aussi dans quelques films… J’ai eu de la chance : ça n’arrive pas souvent qu’un gars comme moi travaille avec deux femmes aussi belles et talentueuses. En revanche, je n’ai jamais fait de shows télé avec Ann, alors que j’aurais volontiers accepté si elle me l’avait demandé. (Sourire.) J’aurais bien voulu tourner un film avec elle aussi… Et pourtant, je n’aime pas ça, le cinéma : tu passes ton temps à perdre du temps ! Tu arrives, tu sors six réplique, tu t’assois, tu attends trois heures. Puis, tu ressors six répliques, tu attends à nouveau, jusqu’au moment fatidique où l’on te dit : “Il fait trop sombre, on ne peut plus tourner”.

The Amazing Pilots : Comment êtes-vous parvenu à retranscrire aussi bien les sensations que provoque le fait d’habiter sur une île avec le morceau Souls Island, alors que vous êtes originaire du Texas ?

Souls Island est une île suédoise. Son nom vient de son histoire, mais je ne sais plus quelle est l’anecdote exacte. En fait, j’ai composé ce morceau sur la demande de Torbjörn Axelman, un réalisateur avec lequel j’ai pas mal travaillé au début des années 70 et qui a fait un documentaire sur cet endroit, dans lequel je joue d’ailleurs, A House Safe For Tigers. C’est mon île favorite dans le monde… Mais bon, c’est peut-être dû au fait que ce soit la seule que je connaisse. (Rires.) Quand j’habitais en Suède, je passais tous mes étés là-bas, c’est vraiment un endroit paradisiaque, qui a été très bien préservé. Je ne faisais rien, à part manger et boire du vin. Le seul petit problème, ce sont les moustiques. Et encore, moi, ça ne me concernait pas trop parce que je n’ai pas le sang sucré, alors, il me fichait la paix.

St Thomas : Avez-vous réellement une femme dans chaque ville (ndlr : une question en référence à la chanson de Lee Hazlewood, A Woman In Every Town) ?

Mon Dieu, non, bien sûr que non. J’arrive à peine à garder celle qui m’attend en ce moment au Texas. Je suis avec elle depuis sept ans et mes enfants pensent que c’est un miracle que cela ait pu durer aussi longtemps.

Bob Stanley (St Etienne) : Une rumeur existe comme quoi John Barry et vous-même vous connaissiez et que vous auriez travaillé ensemble ?

Malheureusement, non. Je ne l’ai jamais rencontré, mais j’adorais sa musique. Et l’on m’a raconté qu’il était un fan compulsif de Duane Eddy et que, à l’origine, il avait composé le thème de James Bond pour lui ! Ensuite, je ne sais pas trop si cela n’a pu se faire car Duane n’a pas aimé le morceau ou parce qu’il y a eu incompatibilité d’emploi du temps. Bon, tout cela, ce ne sont que des rumeurs, hein.

Jarvis Cocker : Quelle est la plus belle expérience musicale de votre vie ?

Alors là, je n’en ai aucune idée. Mais c’est peut-être lié au fait que je n’ai jamais reçu de Grammys, je n’appartiens pas à ce club très fermé… (Sourire.) Lors des deux premières éditions, je crois qu’ils ont remis le prix du rhythm and blues à… Nat King Cole ! Mais, de qui se moque-t-on ? Même moi, j’ai toujours été cent fois plus rhythm and blues que lui. C’était un excellent chanteur, mais il n’avait rien à voir avec cette musique. Bon, je plaisante, je ne regrette strictement rien. Chez moi, j’avais des murs entiers de disques d’or et de platine, mais j’ai fini par les donner à des gens qui ne sont pas dans le music business, à des docteurs, des pharmaciens, des juristes, etc. Ça devenait beaucoup trop pénible de tous les dépoussiérer !

Valérie Leulliot (Autour De Lucie) : Musicalement, que représente la France pour vous ?

Le problème, c’est que je ne comprends strictement rien aux paroles, alors… Mais il m’est arrivé d’entendre quelques jolies mélodies. Et d’autres, vraiment minables. (Rires.) Il y a des choses que j’ai appréciées, mais je suis incapable de pouvoir te donner un seul nom… En revanche, de la France, je pense surtout que c’est le pays où l’on mange la pire viande accompagnée des meilleures sauces !

Kathryn Williams : Pour vous, quels seraient le chanteur et le compositeur qui symbolise le XXIème siècle ?

Oh là là, je déteste ce genre de question… Sincèrement, je n’en ai aucune idée. J’écoute surtout la radio aujourd’hui, les stations alternatives de Houston. Et des talk shows. Ah ! Je n’y connais rien en techno, mais j’aime bien les Pet Shop Boys (sic) : leur reprise de Always On My Mind était complètement dingue.

Mark Pickerel : J’ai toujours trouvé ironique que vos plus grands tubes soient d’un style plutôt bubblegum. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Mouais… Oui, peut-être. Je n’en pense rien à vrai dire. Si bubblegum qualifie des chansons comme These Boots Are Made For Walking, que l’on utilise encore trente ans après pour des bandes originales de films et qui me permettent de gagner ma vie confortablement, alors, j’adore le bubblegum… Cela dit, j’aimerais bien entendre les morceaux que compose le monsieur qui a posé cette question.

Que pensez-vous du fait que l’industrie du disque n’aie jamais pu comprendre votre facette plus “sombre” ?

Mais je lui dis merde à l’industrie du disque. Voilà, c’est tout, je suis assez clair ? Elle n’a aucun droit de regard sur ce que je fais. Tu veux que je te dise quelque chose : si je ne gagne pas d’argent, elle n’en gagnera pas non plus. Je me fous éperdument de ce qu’elle peut penser de moi. D’ailleurs, je me fous de ce que quiconque pense de moi, de mes chansons, de mes albums. Je sais, je suppose que je ne devrais pas dire ça. Mais j’ai toujours été comme ça. Et d’ailleurs, si je m’étais préoccupé des autres, je n’aurais certainement jamais pu continuer. La musique a toujours été un business très dur et je n’encourage personne de s’y frotter. Sincèrement. Tu rencontres tous ces gens sans aucun talent qui sont juste là pour te dire ce qu’ils pensent ce que toi tu devrais faire. Et quand tu es jeune, ça peut vraiment te faire souffrir…

Je crois que n’importe quel artiste peut se retrouver dans le texte de votre chanson The Performer : est-ce que ce musicien aurait pu être vous, si jamais vous n’aviez pas eu de hits ?

(Sourire.) Effectivement, je crois que oui. Mais, il faut quand même savoir que je n’écris jamais de chansons à mon sujet de toute façon… En fait, ce titre évoque tous ces types qui devaient donner cinq ou six shows par jour, dans les casinos de Las Vegas ou de Reno, qui se produisaient dans les petites salles, celles qu’on appelait les “lounges”. J’ai sympathisé avec beaucoup d’entre eux : moi, je jouais avec Nancy sur les grandes scènes, mais on se croisait forcément. Sincèrement, je les admirais, ils devaient bosser comme des dingues. Et puis, ils n’avaient jamais le droit d’avoir un coup de cafard, leur mission était de divertir le public, de quatorze heures à trois heures du matin… Ils m’impressionnaient ces gars-là. Je leur faisais toujours de la pub à la fin de nos concerts : “Si vous voulez voir un vrai show, vous avez intérêt à vous rendre au lounge”. Mais, ça ne plaisait pas trop aux directeurs d’établissement. Un soir, je me souviens, on est venu me demander d’arrêter. Et comme je suis lâche, j’ai obtempéré : sinon, on ne m’aurait pas filé mon cachet.

Est-il vrai que l’on a fait écouter votre morceau Houston à des astronautes ?

Oui, tout à fait ! Enfin, c’est ce que j’avais entendu à la radio. Il y a longtemps, le point de retour des missions dans l’espace était Houston. En tout cas, ce dont je suis sûr, c’est que je n’ai jamais perçu un centime pour cela.

Finalement, comment vous percevez-vous : un poète, un idiot ou un minable (ndlr : question en référence au titre de la chanson et de l’album Poet, Fool Or Bum) ?

En Angleterre, un crétin de journaliste, pour sa critique de For Every Solution There’s A Problem, a écrit que j’étais un minable. (Sourire.) Mais je m’en contrefiche. Bon, la seule chose qui soit certaine, c’est que je ne me considère pas comme un poète. J’écris juste des chansons. Certaines personnes les aiment, d’autres, non. C’est simple, en fait.