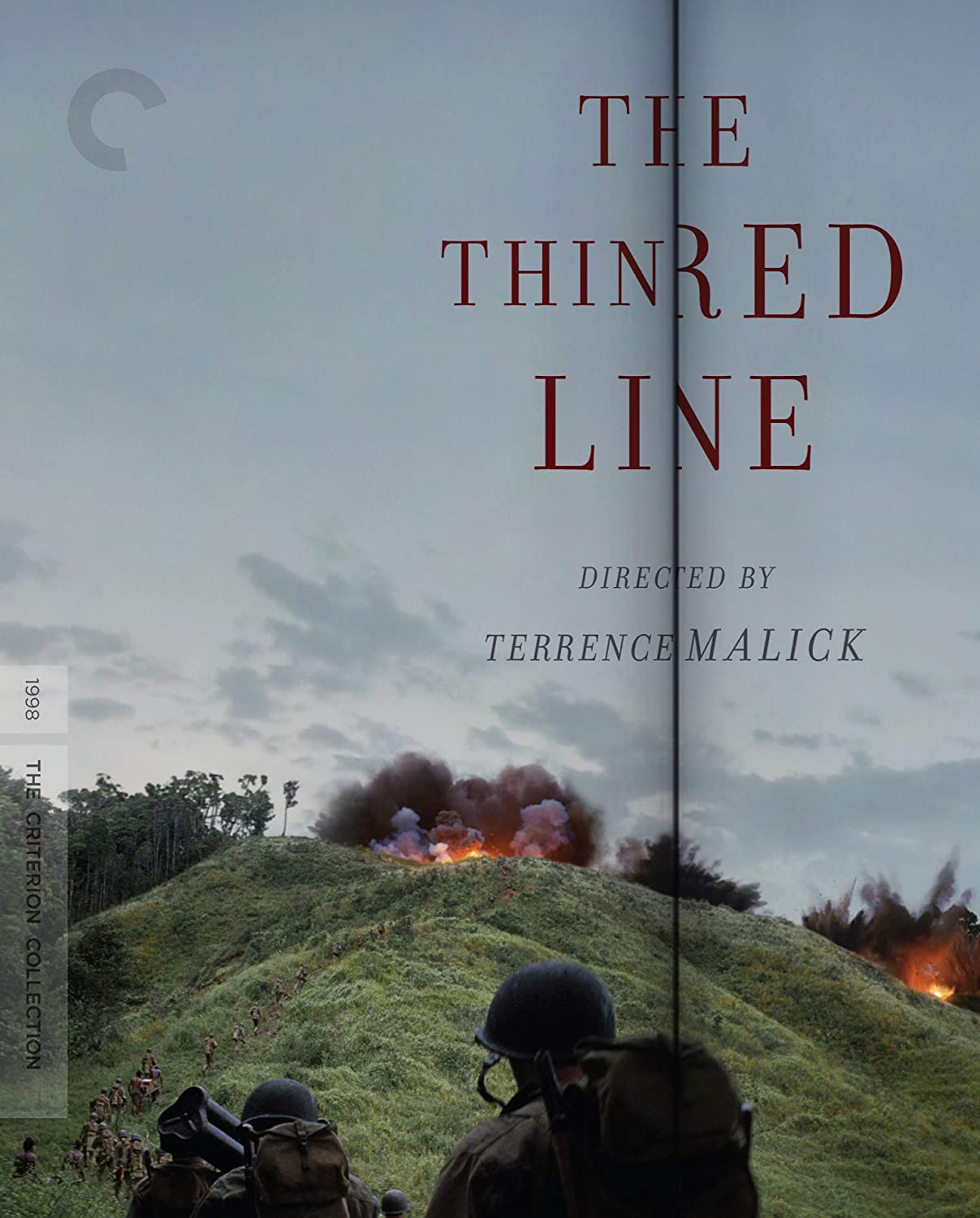

Je regardais, il y a peu, une braise en dehors du feu. C’était bien avant ces jours de printemps où l’air semble saturé de pollen et de tiédeur. Je regardais cette braise, éloignée de son foyer, continuer sa mission. Elle s’obstinait à se consumer, sans relâche. Ce feu intérieur, comme caché, c’est le sentiment que j’ai de ma lecture du dernier livre de William T. Vollmann, Dernières Nouvelles et Autres Nouvelles. Cet écrivain offre toujours des lectures coupantes et suintantes de tétanos. Elles ne s’oublient pas. Lectures de frontières traversées, de mondes renversés, de poésie de bitume et autres cadavres onctueux. Plus jeune, je m’étais rué sur un de ses romans intitulé Des Putes pour Gloria. Le désir et la mort qui semblent si irréconciliables, lui en fait des compotes à peine acides. Il les tasse, les broie et fabrique de fines écharpes de soie. Dans ces nouvelles, il questionne une force tellurique. Une force qui fait écrire des tonnes de livres de merde ou, rarement, des merveilles. Vollmann décortique le lien amoureux et son irrévérencieuse violence. C’est sale, lumineux, verdoyant ou blindé de barbelés ; ces nouvelles sont des réjouissances ou de catastrophiques promesses. Pour preuve, quelques titres : vêtements de deuil, la maison tombeau, la femme aux bras blancs ou encore le front de la Madone. Ce goût de la profusion où se greffe, parfois, un brin d’austérité, on le retrouve chez Vini Reilly. En ce début de mois d’avril lumineux, Factory Benelux réédite Circuses & Bread de The Durutti Column. Et on se dit que la trompette douce-amère de Tim Kellett nous fait penser aux enluminures de The Apartments. On est en 1986. Le piano tangue vers Satie ou Debussy, les arpèges virevoltent entre Lisbonne et Aden. Quelle magie que de redécouvrir ces petites scènes, ces éclats de bonheur ou ces grisailles pénétrantes. La musique de Reilly est un peu comme cette braise en dehors du feu, en dehors de tout et qui consume ses mélodies sans partage. Ravageuse beauté. J’ai toujours aimé les parfums, une personne passe et je désire lui demander le sien. Question engageante. Parfois, j’ai en moi, des parfums de films. The Thin Red Line de Terrence Malick, c’est le parfum d’une pluie d’août sur le bitume, celui aussi d’une nuque embaumant le jasmin avec une note d’acidité. C’est aussi le souvenir de scènes bouleversantes où la nature offre toute l’ampleur de sa réversibilité. Ombrages hostiles, cours d’eau scintillants, ivresse des lumières transperçant les frondaisons et les sanguines, redoutables, des incendies. Le film de Malick demeure pour moi, là encore, une braise en dehors du feu qui consume sa beauté, encore et encore.

Dernières Nouvelles et Autres Nouvelles

Dernières Nouvelles et Autres Nouvelles Circuses & Bread

Circuses & Bread The Thin Red Line

The Thin Red Line