Comme pour la Movida, le premier souvenir qui revient en mémoire est un article. Un article à nouveau paru dans Rock And Folk – alors que j’étais plus Best, je crois –, un article qui détaillait un monde qu’on aurait juré imaginaire. C’est la fin des années Collège, celles des premiers vinyles achetés le samedi après-midi dans le petit magasin de la contre-allée de l’avenue de Saint-Cloud, celles des groupes qu’on découvre en écoutant Feedback à la radio – le poste miniature dissimulé sous l’oreiller car on devrait déjà dormir -, celles des pages des mensuels qu’on dévore jusqu’à presque les connaitre par cœur – au détriment parfois d’autres apprentissages.

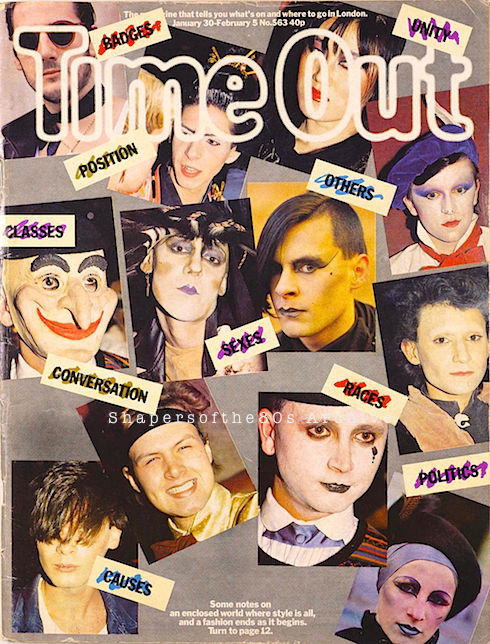

C’est un article, donc. Un article qui lève le voile – en dentelle, forcément – sur une mode et une scène anglaises qui font sourire « ceux qui savent » – comprendre ceux qui connaissent le rock et le roll, ceux à qui on ne la fait pas. Ceux qui rigolent des poses maniérées, du mascara appuyé, des fringues sorties d’un autre temps, de cette envie d’échapper au quotidien thatcherien, de cette envie d’embrasser l’univers warholien. Que ces jeunes gens moqués semblent tout droit sortis de Barry Lyndon ou d’une de ces ruelles chères à Jack L’Éventreur, qu’ils s’imaginent l’espace d’une nuit en compagnes et compagnons de Charlotte de Berry ou qu’ils se soient amourachés des Années Folles, ils se déguisent, se maquillent, se travestissent pour métamorphoser le gris d’une vie monocorde en couleurs de l’arc en ciel – avec finalement la même philosophie qui habitait les modernistes des années 1960 : on se fringue pour se faire remarquer, on prend les poses pour tout oublier, on danse et on recommence ad lib jusqu’au petit matin, au moment pile où le soleil commence à briller.

Comme pour tout mouvement, il faut un parangon, un modèle, un leader, un gars dont le talent principal est d’avoir des idées, de savoir les catalyser, et de se montrer capable de fédérer quelques-autres illuminés autour d’un idéal. Celui-ci s’appelle Steven John Harrington, mais l’histoire n’a retenu que son alias, Steve Strange. Il est d’abord le Monsieur Loyal d’un club surgi de son imagination dès la toute fin de l’année 1978, le Blitz, où la sono diffuse plus que de raison Bowie et Roxy – mais Kraftwerk aussi – et en général, toutes ces musiques qui laissent penser que parfois le futur s’écrit au présent. Le bouche à oreille fait son travail, le club ouvre seulement ses portes aux tenues les plus extravagantes et seul Strange a le droit de juger qui est in qui est out, qui a la chance de pouvoir participer à ces soirées qu’on imagine aussi folles que celles de Gatsby le Magnifique, que la fête du Grand Meaulnes. Il gagne quelques lettres de noblesse en décrochant un rôle dans la nouvelle vidéo du modèle Bowie, Ashes To Ashes, et surtout, comprend qu’il faut que cette faune crée sa propre bande originale.

Ça tombe bien : ils sont finalement assez nombreux à penser de même. Ils vivent à Londres, à Sheffield, à Birmingham, à Liverpool, à Edimbourg ; ils affichent les mêmes références, un gout pour les fringues qui clinquent, se désintéressent de la médiocrité d’un punk qui agonise et de la rigidité d’un post-punk qui ne croit pas en l’avenir. Fièrement parés du nom de néo-romantiques – un nom qui aurait pu en fait devenir quelques années plus tard le sous-titre d’Un Monde Sans Pitié –, ils s’habillent dans le passé, croquent à pleines dents dans le présent et écrivent des chansons pour danser dans le futur. Steve Strange ne faillit pas à sa réputation de grand orchestrateur, réunit sous le nom de Visage quelques-uns des meilleurs musiciens de sa génération – le casting du premier album laisse juste rêveur (je vous laisse vérifier) – et s’offre aussi les services de Midge Ure – ce gars qui porte la moustache comme Errol Flynn a remplacé John Foxx au sein d’Ultravox (qui en a perdu son point d’exclamation) et coécrit cette chanson aux allures de fantasme intitulée Fade To Grey.

Ça tombe bien : ils sont finalement assez nombreux à penser de même. Ils vivent à Londres, à Sheffield, à Birmingham, à Liverpool, à Edimbourg ; ils affichent les mêmes références, un gout pour les fringues qui clinquent, se désintéressent de la médiocrité d’un punk qui agonise et de la rigidité d’un post-punk qui ne croit pas en l’avenir. Fièrement parés du nom de néo-romantiques – un nom qui aurait pu en fait devenir quelques années plus tard le sous-titre d’Un Monde Sans Pitié –, ils s’habillent dans le passé, croquent à pleines dents dans le présent et écrivent des chansons pour danser dans le futur. Steve Strange ne faillit pas à sa réputation de grand orchestrateur, réunit sous le nom de Visage quelques-uns des meilleurs musiciens de sa génération – le casting du premier album laisse juste rêveur (je vous laisse vérifier) – et s’offre aussi les services de Midge Ure – ce gars qui porte la moustache comme Errol Flynn a remplacé John Foxx au sein d’Ultravox (qui en a perdu son point d’exclamation) et coécrit cette chanson aux allures de fantasme intitulée Fade To Grey.

Au delà des soirées au Blitz et de ses Blitz Kids, c’est un peu tout ça que racontait le fameux article – avec un petit air condescendant, il me semble… Mais j’étais trop jeune pour en prendre note, surtout content de mettre des images, des mots, des explications sur des chansons que je connaissais moi-même sur le bout des doigts parce que certaines d’entre elles étaient devenues des hits jusque dans nos contrées – le fameux Fade To Grey, bien sûr, mais ausi The Look Of Love, Enola Gay, Don’t You Want Me, Tainted Love, I Just Can’t Get Enough, Let Me Go et quelques autres… Ça a été aussi les premiers passeports vers un autre monde, l’envie de découvrir un cinéma pas encore de mon âge (Heaven 17 en clin d’œil à Orange Mécanique ; Duran Duran qui fait du pied à Barbarella…), des références en pagaille (David Sylvian et Steve Jansen de Japan ainsi rebaptisés pour rendre hommage à leurs héros originaux des New York Dolls), des reprises épatantes qui ouvrent de horizons (Tainted Love par Soft Cell ; Love Hangover par The Associates)…

“Ceux qui savent”, eux, se sont surtout beaucoup moqués et n’ont pas voulu entendre grand chose, persuadés que ces cigales ne chanteraient ni ne danseraient pas plus que deux ou trois étés… Dans les faits, ils n’ont pas eu tout à fait tort puisque nombreux sont les groupes nés de ce refus de la réalité à s’être volatilisés après deux ou trois albums, alors que déjà ils avaient compris à quel point les rêves et le succès pouvaient être éphémères. Oui mais… Ce dont (presque) personne ne se doutait, c’est que quelques-une de ces chansons deviendraient des classiques de l’histoire la musique pop, au même titre (attention, certains ici pourraient bien s’étrangler) que Be My Baby, Satisfaction, Light My Fire (rires), Come Together, Ziggy Stardust ou Take A Walk On A Wild Side… Car à l’époque, il était impensable d’imaginer que quelques années plus tard, des héros indés comme Bobby Gillespie et Lawrence (oui, Lawrence) allaient (ré)utiliser Vienna d’Ultravox, samplé par les premiers dans Higher Than The Sun et adopté comme matrice par le second pour son spleenétique Synthesizers In The Rain ; il était sans doute difficile de croire que Fade To Grey, The Look Of Love, Don’t You Want Me ou Tainted Love deviendraient des hymnes intergénérationnels, les fondations d’autres musiques… Alors, ce n’est pas par nostalgie que ces vingt-six titres ont été choisis – et oui, je sais, on aurait pu en choisir beaucoup d’autres –, mais surtout pour rappeler que toute chanson qui éveille un Souvenir s’offre toujours un avenir.