Quand un musicien dépasse la quarantaine – le temps passe vite, me répétait ma grand-mère – plusieurs chemins s’ouvrent alors : se reposer sur ses lauriers et refaire pour la cinquantième fois le même disque, explorer inlassablement tous les autres moyens d’expression et loisirs créatifs qui s’offrent à lui (cinéma, peinture, poterie, couture), ou raccrocher les gants pour balancer ses avis éclairés sur les réseaux (à propos d’autotune, de la pop française, du rap, de Macron…) Il peut aussi se décider à sortir un premier disque, comme ça, pour le plaisir, mais pas que, parce que l’urgence peut se ressentir à tout âge, pas sous la même forme qu’à 17 ans, c’est sûr, mais pas moins puissante.

Quand un musicien dépasse la quarantaine – le temps passe vite, me répétait ma grand-mère – plusieurs chemins s’ouvrent alors : se reposer sur ses lauriers et refaire pour la cinquantième fois le même disque, explorer inlassablement tous les autres moyens d’expression et loisirs créatifs qui s’offrent à lui (cinéma, peinture, poterie, couture), ou raccrocher les gants pour balancer ses avis éclairés sur les réseaux (à propos d’autotune, de la pop française, du rap, de Macron…) Il peut aussi se décider à sortir un premier disque, comme ça, pour le plaisir, mais pas que, parce que l’urgence peut se ressentir à tout âge, pas sous la même forme qu’à 17 ans, c’est sûr, mais pas moins puissante.

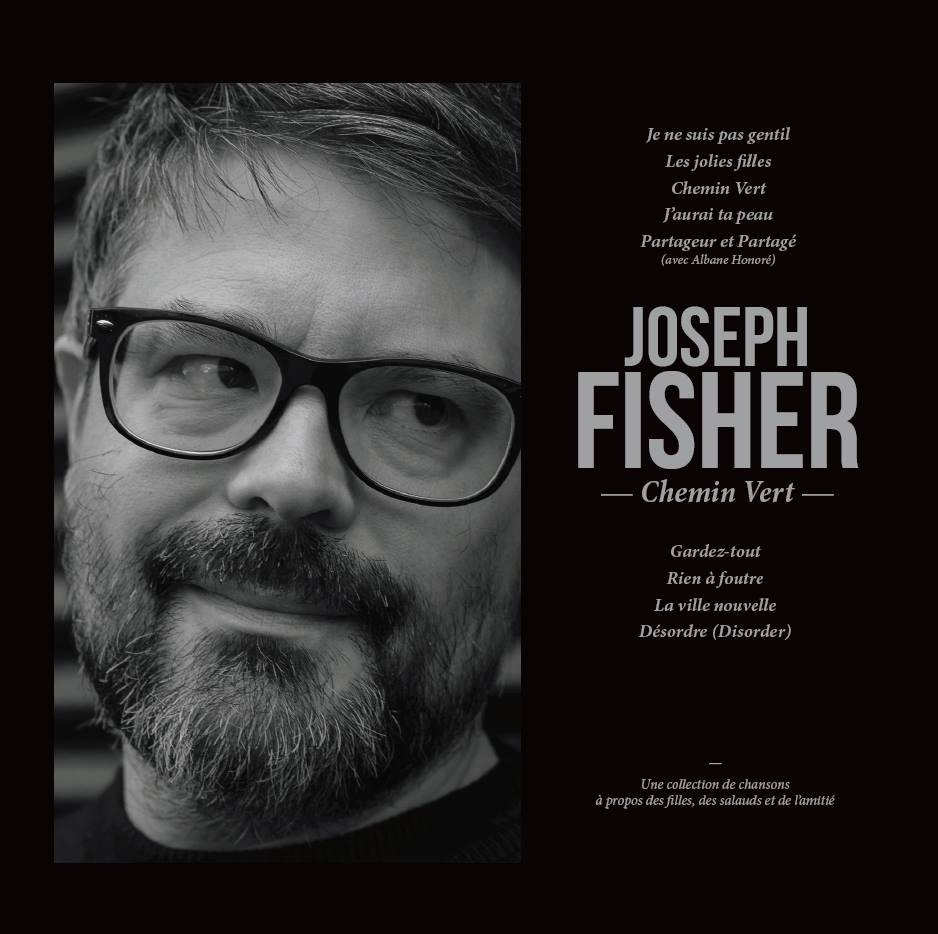

C’est une urgence que j’ai ressentie à l’écoute du disque de Joseph Fisher (Joseph c’est son troisième prénom et Fisher, un terme de météo marine), identité derrière lequel se promène à moitié masqué, à moitié nu, Antoine Bourguilleau, la quarantaine rayonnante, en crise aussi. Un désir nouveau l’a obligé à arrêter de remettre à la Saint Glinglin l’oeuvre de sa vie. Tout finit par arriver : et il n’y a rien de mieux. Chemin Vert, 9 chansons, sera sur votre platine début décembre, enregistré avec les moyens du bord (à crédit même), construit patiemment, à force de confronter ses chansons en scènes ouvertes (au Pop In), de jouer en répétitions dans les interstices des vies professionnelles et familiales. Les archivistes ont connu Antoine dans Lucy Gets Schroeder (années 90), l’Internationale pop l’a reconnu comme bassiste de talent dans Superdrug et Clair. Mais du passé, en historien de formation (et de talent), pour le coup, Antoine en fait table rase : il a reconstruit un répertoire dans lequel il explore sa langue natale et écrit de chansons qui racontent sa vie, dans un mélange d’auto-dépréciation amusée (la spécialité des gens de notre génération) et d’affirmation d’une volonté de raconter les choses à sa façon. Et c’est là que réside sa force d’auteur : à côté de petites saillies bien roulées où il aborde ses relations avec les filles (Je ne suis pas gentil, Les Jolies Filles et surtout Partageur et Partagé, une sorte de version contemporaine de Nothing To Be Done, duo définitif des Pastels, un peu Un homme et une femme, 30 ans après), il fait preuve dans son écriture d’une belle aptitude à raconter des choses très touchantes, personnelles et graves. C’est la partie la plus magique du disque, l’axe Chemin Vert – La Ville Nouvelle. Dans la première chanson, c’est une vie qui défile devant les yeux de celui qui rentre au bercail (« Dans ton petit salon, les Red House Painters nous tenaient compagnie les jolis soirs d’averse »), dans la seconde, c’est une évocation d’un lieu lugubre attaché à l’enfance (« Toi tu y vis toujours mais plus chez tes parents, tous tes rêves sont rangés dans une boîte au grenier, on ne peut même pas dire que tu as renoncé, tu étais déjà morte avant tes 18 ans ») dans une belle littérature qui trouverait racines chez Mark Kozelek, ou Pascal Bouaziz. Les textes soignés et chantés, parfois à moitié parlés sont solidement encadrés par une instrumentation juste, portée par la garde rapprochée d’Antoine, soit Alan Holding à la basse et Paul Mabillot à la batterie, au jeu fluide et dynamique, qui s’assure que la guitare flamboyante (jusqu’au solo très cloupesque de Rien à foutre) de leur leader d’occasion soit bien mise en valeur. Ce jeu pourrait se situer entre la modestie d’une école Sarah Records (la musique au service d’une mélodie mélancolique), qui aurait suivi une filière américaine et indépendante (Luna, Yo La Tengo, à la louche) : c’est d’ailleurs Kramer qui clôt le générique, au mastering de cette drôle de variété bancale, touchante mais mesurée, impudique mais pas gênante, modeste mais affirmée, déséquilibrée mais pas mortifère. Midlife pop, quoi.