Metteur en son et musicien à l’intransigeance légendaire, sur la brèche depuis le début des années 80, Steve Albini a su rester bruyamment pertinent quand nombre de ses paires ont perdu pied – ou plus. À l’aune d’une tournée européenne aussi rare que précieuse de son groupe Shellac qui passera jeudi 30 mai par le festival TINALS à Nîmes, l’occasion était trop belle pour ne pas se replonger dans l’interview que cet artisan taiseux à l’humour cinglant avait daigné accorder, à une époque charnière de sa vie artistique, au printemps 1993, pour le septième numéro du fanzine magic mushroom.

Metteur en son et musicien à l’intransigeance légendaire, sur la brèche depuis le début des années 80, Steve Albini a su rester bruyamment pertinent quand nombre de ses paires ont perdu pied – ou plus. À l’aune d’une tournée européenne aussi rare que précieuse de son groupe Shellac qui passera jeudi 30 mai par le festival TINALS à Nîmes, l’occasion était trop belle pour ne pas se replonger dans l’interview que cet artisan taiseux à l’humour cinglant avait daigné accorder, à une époque charnière de sa vie artistique, au printemps 1993, pour le septième numéro du fanzine magic mushroom.

Inflexible. Intraitable. Menaçant. Autant d’adjectifs pour décrire l’homme comme ses projets musicaux. Steve Albini. Un nom qui claque et inspire le respect. Mais aussi la crainte. Un homme qui, depuis près de quarante ans, suit des chemins de traverse, la tête haute, le regard incisif et le pas décidé. Sans jamais avoir trahi sa philosophie originelle. Un musicien et ingénieur du son – il a toujours balayé d’un vulgaire revers de main le terme de producteur –, dont les diatribes contre le music business (labels, artistes et tutti quanti) sont devenues légendaires. Et mêmes des formations ayant enregistré sous ses ordres n’ont pas été épargnées et ont entendu leurs oreilles siffler – sans que cela ait rapport avec le volume de leur ampli. Frank Black et les Pixies doivent encore s’en souvenir.

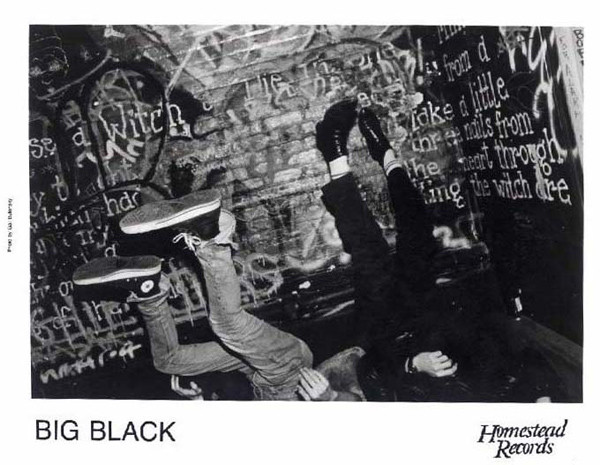

Agacé par la notion de starification, Steve Albini est surtout obsédé par l’art du travail bien fait. Mais sans fioriture. Frappé vite et fort, et surtout ne pas se laisser happer par les règles en vigueur. Au sein de trois formations considérées comme décisives, il a souvent défrayé la chronique, s’amusant à se moquer d’un monde prisonnier de ses certitudes et autres privilèges. À la tête de Shellac depuis 1993 – aujourd’hui responsable de sept albums, si l’on compte le projet Futurist, réalisé en 1997 à 779 exemplaires –, il interdit la plupart du temps l’envoi de disques promotionnels aux médias et bannit les listes d’invités à ses concerts. Auparavant, il en a choqué plus d’un en baptisant sa seconde formation Rapeman – le violeur, en VF –, d’après le “nom” du héros d’un manga japonais qui abuse sexuellement des méchants pour mieux les punir… Mais c’est à la tête de son projet originel, Big Black, que l’homme a d’abord fait parler de lui. Un projet initié seul à Chicago – ville dans laquelle il a suivi des études de… journalisme à l’Université de Northwestern –, puis rapidement devenu trio après la sortie du EP Lungs (1983). Le groupe n’a pas tardé à imposer son intransigeance nihiliste, tout en laissant la place à des clins d’œil absurdes et autres reprises coup de poing (The Model de Kraftwerk). Bruit blanc et humour noir sont devenus la formule gagnante appliquée par un Steve Albini pince-sans-rire, entier et déterminé. Mais reconnaissons-le : l’homme a surtout marqué les esprits et l’histoire de la musique moderne en mettant en son les disques de ses pairs. Derrière la console, il a participé à quelques-uns des disques les plus marquants de leur époque.

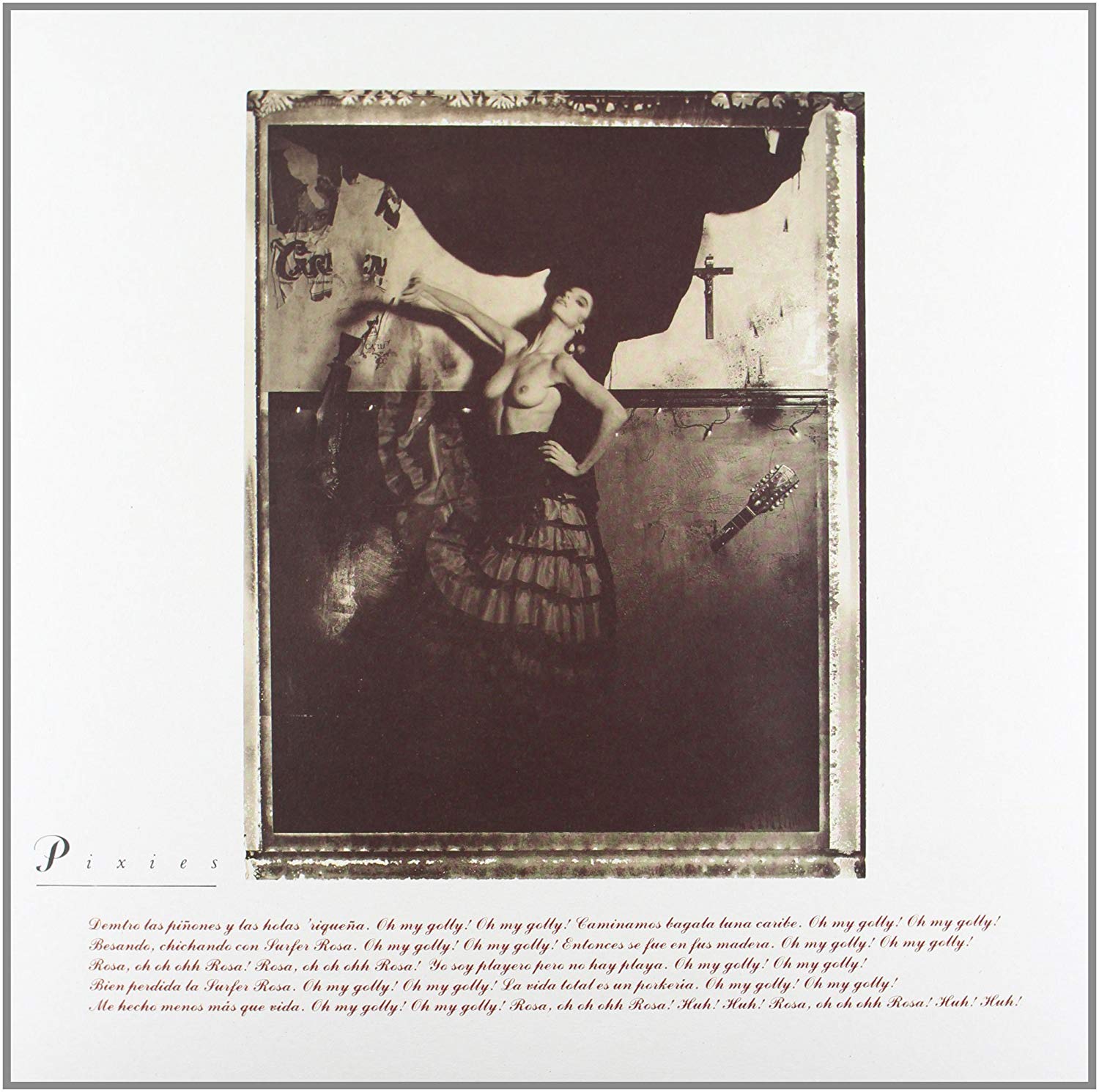

Agacé par la notion de starification, Steve Albini est surtout obsédé par l’art du travail bien fait. Mais sans fioriture. Frappé vite et fort, et surtout ne pas se laisser happer par les règles en vigueur. Au sein de trois formations considérées comme décisives, il a souvent défrayé la chronique, s’amusant à se moquer d’un monde prisonnier de ses certitudes et autres privilèges. À la tête de Shellac depuis 1993 – aujourd’hui responsable de sept albums, si l’on compte le projet Futurist, réalisé en 1997 à 779 exemplaires –, il interdit la plupart du temps l’envoi de disques promotionnels aux médias et bannit les listes d’invités à ses concerts. Auparavant, il en a choqué plus d’un en baptisant sa seconde formation Rapeman – le violeur, en VF –, d’après le “nom” du héros d’un manga japonais qui abuse sexuellement des méchants pour mieux les punir… Mais c’est à la tête de son projet originel, Big Black, que l’homme a d’abord fait parler de lui. Un projet initié seul à Chicago – ville dans laquelle il a suivi des études de… journalisme à l’Université de Northwestern –, puis rapidement devenu trio après la sortie du EP Lungs (1983). Le groupe n’a pas tardé à imposer son intransigeance nihiliste, tout en laissant la place à des clins d’œil absurdes et autres reprises coup de poing (The Model de Kraftwerk). Bruit blanc et humour noir sont devenus la formule gagnante appliquée par un Steve Albini pince-sans-rire, entier et déterminé. Mais reconnaissons-le : l’homme a surtout marqué les esprits et l’histoire de la musique moderne en mettant en son les disques de ses pairs. Derrière la console, il a participé à quelques-uns des disques les plus marquants de leur époque.  Il est depuis longtemps de notoriété publique que son implication dans le Surfer Rosa (1988) des Pixies n’est pas étrangère à l’ascétisme hypnotique de cet album référent. Collaborateur de Slint sur le premier LP Tweez (1989) – avant de signer une chronique dithyrambique et légendaire au sujet de l’intouchable Spiderland (1991) –, proche de Jesus Lizard, il s’est aussi bien penché au chevet de groupes méconnus que d’artistes reconnus – certains ne se sont toujours pas remis de son implication dans l’album Walking Into Clarksdale de Robert Plant et Jimmy Page (1998). Propriétaire des studios Electrical Audio, sis à Chicago et ouverts en 1997, il est le lien, improbable ou non, entre Les Thugs et Helmet, Jarvis Cocker et Melt Banana, Urge Overkill et The Auteurs, The Wedding Present et Man Or Astro-man ?, Bush et Sloy, autant de groupes ayant voulu se frotter à la puissance de son rigorisme sonore.

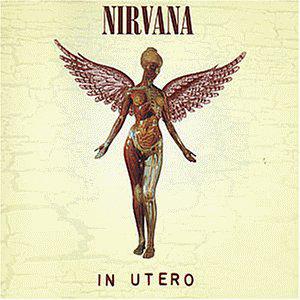

Il est depuis longtemps de notoriété publique que son implication dans le Surfer Rosa (1988) des Pixies n’est pas étrangère à l’ascétisme hypnotique de cet album référent. Collaborateur de Slint sur le premier LP Tweez (1989) – avant de signer une chronique dithyrambique et légendaire au sujet de l’intouchable Spiderland (1991) –, proche de Jesus Lizard, il s’est aussi bien penché au chevet de groupes méconnus que d’artistes reconnus – certains ne se sont toujours pas remis de son implication dans l’album Walking Into Clarksdale de Robert Plant et Jimmy Page (1998). Propriétaire des studios Electrical Audio, sis à Chicago et ouverts en 1997, il est le lien, improbable ou non, entre Les Thugs et Helmet, Jarvis Cocker et Melt Banana, Urge Overkill et The Auteurs, The Wedding Present et Man Or Astro-man ?, Bush et Sloy, autant de groupes ayant voulu se frotter à la puissance de son rigorisme sonore.  Tout comme Kurt Cobain et ses comparses, qui l’ont convoqué pour accoucher de In Utero (1993), disque chargé peu ou prou de faire le tri dans les fans du trio, au grand dam d’un label et d’un management littéralement effondrés par l’écoute de la première version de cette œuvre aride enregistrée à la hussarde – le groupe finira par faire de légers compromis. C’est précisément à cette époque, au printemps 1993, que l’on a croisé la route de Steve Albini. Outre le disque de Nirvana, il venait également d’achever le second (et très attendu) LP de PJ Harvey, Rid Of Me et était a priori bien décidé à ne pas renouer avec un passé de musicien – qui finira pourtant le rattraper quelques semaines plus tard, en façonnant Shellac en compagnie du batteur Todd Trainer et le bassiste Bob Weston. Sans jamais utiliser la langue de bois, il n’avait pas hésité à repasser son actualité, égratigner Sonic Youth, et parler cuisine.

Tout comme Kurt Cobain et ses comparses, qui l’ont convoqué pour accoucher de In Utero (1993), disque chargé peu ou prou de faire le tri dans les fans du trio, au grand dam d’un label et d’un management littéralement effondrés par l’écoute de la première version de cette œuvre aride enregistrée à la hussarde – le groupe finira par faire de légers compromis. C’est précisément à cette époque, au printemps 1993, que l’on a croisé la route de Steve Albini. Outre le disque de Nirvana, il venait également d’achever le second (et très attendu) LP de PJ Harvey, Rid Of Me et était a priori bien décidé à ne pas renouer avec un passé de musicien – qui finira pourtant le rattraper quelques semaines plus tard, en façonnant Shellac en compagnie du batteur Todd Trainer et le bassiste Bob Weston. Sans jamais utiliser la langue de bois, il n’avait pas hésité à repasser son actualité, égratigner Sonic Youth, et parler cuisine.

Tu habites toujours Chicago bien que tu aies souvent critiqué cette ville…

Je ne me trouve pas mal ici. J’y ai ma maison, mes amis. Je ne peux pas imaginer aller vivre ailleurs.

Tu as joué dans Big Black de 1981 à 1987, puis dans Rapeman, jusqu’en 1989. Et depuis, plus rien : ne ressens-tu pas un manque ?

Oui, désespérément. Je préférerais jouer dans un groupe plutôt que d’être un technicien. Mais je crois qu’il y a déjà trop de groupes. J’ai déjà fait partie de deux excellentes formations de rock. Par discipline, je dois accepter le fait d’avoir déjà eu ma chance. Et je dois… me taire et faire quelque chose d’autre. La manière dont les musiciens de rock cherchent à tout prix la popularité m’irrite fortement. Ce n’est pas forcément l’argent qui les guide, mais un besoin terrible de reconnaissance publique… Ils veulent se sentir “culturellement” importants.

La notion de discipline semble déterminante chez toi.

Il est très facile d’être continuellement complaisant vis-à-vis de soi-même et de faire ce qui fournit une gratification immédiate. Mais il est plus important d’agir à chaque occasion en toute honnêteté.

La peur de la complaisance a-t-elle causé le split de Big Black, à l’été 1987 ?

Il n’y avait aucune chance pour que nous signions sur une major. Car d’un point de vue historique, nous étions conscients du mal que ces labels ont fait aux groupes de rock. Mais pour nous maintenir au niveau du succès commercial que nous avions atteint (ndlr. les choses commençaient à vraiment bien marcher pour Big Black), nous aurions pu succomber à la tentation de continuer sans raison valable ou importante. Le groupe était là, le public était là, et il aurait été très facile d’exploiter à fond cette situation.

Alors, quelle était la vraie et bonne raison de créer Rapeman ?

La raison était surtout très simple : le batteur Rey Washam (ex-Scratch Acid) m’a appelé pour me demander de faire un nouveau groupe. Et à ce moment-là, ça m’a semblé être une bonne idée. Mais plus fondamentalement, je crois que je n’avais utilisé qu’une partie de mon cerveau dans Big Black. Et je rêvais d’un projet qui me permette de l’utiliser tout entier.

Et Rapeman te l’a permis ?

Oui. J’ai utilisé tout mon cerveau, et même un peu plus. (Rires) Rapeman était un groupe plus difficile à tenir que Big Black. La musique était un vrai challenge et très différente de ce que j’aurais joué instinctivement. Alors, ça me demandait des efforts plus conscients. Le groupe était très rigoriste. Il y avait beaucoup plus de répétitions et d’énergies concentrées.

La controverse à propos du nom a t-elle causé le split du groupe ? (ndlr. en Grande-Bretagne, des salles ont annulé les concerts et le personnel féminin du label Blast First refusait d’envoyer les disques) ?

À l’époque, on a en effet envoyé un communiqué expliquant que le split était lié à la grande impopularité du nom… En fait, ce n’était qu’une blague. On a splitté pour les mêmes raisons que tous les autres groupes splittent. On ne voulait pas aller dans la même direction. Mais je ne veux embarrasser personne en donnant des détails.

Les paroles de Big Black étaient toujours très noires, souvent tirées de faits-divers : les thèmes du sexe et de la mort semblaient très importants pour toi…

Je n’ai pas vraiment de réponse à te donner. Au début du groupe, j’avais dix-neuf ans. Et ce sont des sujets qui fascinent à cet âge-là. Je ne regrette pas ces paroles, mais je ne peux pas les expliquer de façon intellectuelle.

Choisis-tu les groupes que tu produis, ou n’est-ce qu’un job comme un autre ?

Je procède de deux façons différentes. Si un petit groupe sans argent, ni grande facilité pour sortir un disque me contacte, je ne suis pas très sélectif… S’il est pauvre et sans expérience, j’accepte presque toujours de le produire. Je me sens quasi-obligé de dégager du temps. En revanche, si un gros label me contacte, je sais que ses protégés auront le choix entre de nombreuses possibilités pour enregistrer. Alors, je sélectionne. Mais j’ai de la chance : je n’ai travaillé qu’avec des groupes que j’aimais… d’une manière ou d’une autre.

Tu viens de produire deux des albums les plus attendus de l’année, Rid Of Me de PJ Harvey et In Utero de Nirvana. (ndlr. respectivement sortis en mai et septembre 1993)

Tu viens de produire deux des albums les plus attendus de l’année, Rid Of Me de PJ Harvey et In Utero de Nirvana. (ndlr. respectivement sortis en mai et septembre 1993)

PJ Harvey n’est pas aussi populaire en Amérique qu’en Europe. Travailler avec elle était vraiment fabuleux. Nous sommes devenus très amis. Il n’y a rien d’inhabituel dans la manière dont s’est fait l’album. C’est une musicienne douée et disciplinée et le groupe est également très bon. En fait, je crois que c’est un génie.

Tu as travaillé avec elle comme tu travailles avec des petits groupes ? Généralement, tu aimes enregistrer très rapidement…

Pour moi, l’un des problèmes majeurs du rock contemporain est que les albums sont si “parfaits” qu’il devient difficile de les distinguer les uns des autres. Il n’y a pas d’erreurs, pas de personnalité… Tout le monde prête la même attention aux moindres détails. Seul importe le fait de jouer la bonne note à l’endroit déterminé. J’aime les disques qui ont du caractère, où le tempérament des musiciens transpire…

N’es-tu jamais confronté à des groupes qui veulent travailler plus lentement (ndlr. un enregistrement avec Steve Albini dure rarement plus de deux semaines, mixage compris) ?

On finit toujours par trouver un compromis. Si je peux convaincre quelqu’un d’enregistrer rapidement, je peux le convaincre d’être efficace. On ne perd pas de temps et d’énergie à faire des choses inutiles.

On dit que tu fais très attention au son des guitares mais que tu ne te préoccupes pas trop des voix (ndlr. celles de Surfer Rosa des Pixies auraient été enregistrées en un seul jour) ?

Ce n’est pas entièrement vrai… Je crois que d’un point de vue historique, on a trop mis l’accent sur le mécanisme de starification. Et la star est généralement le chanteur. Ce qui m’a toujours intéressé est la puissance du groupe. Il est plus important de préserver et peaufiner cet aspect plutôt de faire une présentation flatteuse de la star, du chanteur.

Etais-tu excité à l’idée de bosser avec Nirvana : dès la sortie de Nevermind, ils avaient promis un prochain album plus dur…

Je ne savais pas trop à quoi m’attendre lorsque j’ai accepté de produire le disque. J’ai mis longtemps à me décider. La raison initiale pour laquelle je voulais d’abord refuser ne remet pas en cause la qualité musicale du groupe, mais plutôt son implication profonde dans le music business. Qu’il le veuille ou non. J’ai mis au point un système pour que le management, le label et toutes les personnes impliquées dans un processus commercial n’aient aucune influence sur l’enregistrement. L’album a été fait entièrement en collaboration entre Nirvana et moi. Il n’y a donc pas eu de pressions, sauf de notre part. Je suis très content du résultat. On l’a achevé à la fin février 1993. De façon assez prévisible, quand le groupe a fait écouter les bandes au management et au label, ces derniers ont détesté le résultat. C’est donc très bon signe. Ils ont fait pression pour que le groupe dépense une fortune pour tout réenregistrer car ils ne pouvaient pas tolérer l’idée que le disque ait été réalisé à une telle vitesse. Et avec une telle efficacité. Je suis vraiment content de mon boulot. Nirvana n’aiment vraiment pas la façon dont Nevermind a été produit. Il ne le considère pas comme une juste représentation de ce que le groupe est. Ce nouveau disque, pensent-ils, est plus représentatif.

Ne crains-tu pas qu’on te contacte dorénavant uniquement parce que tu as travaillé avec Nirvana ?

Peut-être. Mais mes critères resteront les mêmes. Si c’est un groupe qui a besoin d’aide, je le ferai. S’il est sur un gros label, je n’accepterai que si j’aime la musique ou les musiciens.

Avec quels groupes voudrais-tu travailler ?

En septembre 1992, j’ai collaboré avec Fugazi, et c’était vraiment excellent. En fait, ce qu’on a enregistré ensemble ne sera pas sur l’album (ndlr. In On The Kill Taker), mais j’ai adoré l’expérience et je bosserai à nouveau avec eux avec plaisir. Sinon, il y a ce groupe de Boston, Six Finger Satellite. Je viens de recevoir un exemplaire promo du premier album (ndlr. The Pigeon Is The Most Popular Bird) et j’aimerais bien faire quelque chose avec eux. Et il y a également ce guitariste allemand, Caspar Brötzmann.

Et avec Sonic Youth, souvent cité dans les notes de pochette de Big Black ?

J’aurais aimé travailler avec eux il y a longtemps, quand ils étaient un excellent groupe. Mais je ne les crois plus capables de sortir un album vraiment bon… Je ne veux pas faire partie de cette étape embarrassante de leur carrière.

Possèdes-tu ton propre studio ?

Oui, j’enregistre de nombreux groupes à la maison. Ce qui permet de travailler à peu de frais. Pour Nirvana, on en a discuté, mais ils sont tellement connus que les avoir ici aurait trop attiré l’attention. Et c’est quelque chose que je veux éviter. Je me déplace parfois en Europe. Mais souvent, les groupes étrangers profitent d’une tournée aux Etats-Unis. Si on réalise un disque pendant un break, cela empêche de faire traîner les choses en longueur. Et ça force le groupe à être plus efficace.

Que penses-tu du CD, peu de labels sortent encore des vinyles…

Je crois que la tendance va changer. Pour moi, le compact-disc n’est pas un moyen satisfaisant d’écouter de la musique. De plus, il est recouvert d’une couche d’aluminium qui pourrait bien s’oxyder : les CD d’aujourd’hui pourraient être foutus dans dix ans. Il existe un gros marché pour le vinyle et je crois qu’il va continuer à exister pendant plusieurs années : certains labels indés produiront toujours ce support.

Le son noisy est devenu très populaire : penses-tu que cette exposition a fait perdre quelque chose à l’underground ?

Les artistes les plus connus ne sont pas les plus novateurs. Leur musique est généralement calculée et commerciale. Ils n’ont pas la même personnalité et philosophie que les artistes qui les ont inspirés, Sonic Youth, Killdozer, Scratch Acid… Ces groupes avaient une réelle intégrité. Les formations actuelles qui ont du succès ne sont pas très différentes des celles qui jouaient du heavy metal commercial auparavant. Seul le style musical diffère…

Quelles sont tes autres occupations ?

Je joue au billard et c’est très important pour moi, car ce sport demande beaucoup de concentration. J’adore la cuisine également. J’éprouve un grand respect pour les grands chefs. Quant au travail dont je suis le plus fier ? Les albums de Jesus Lizard, sans hésiter.

Article : Christophe Basterra – Interview : Philippe Richard