Dans les années 80, le rêve de beaucoup de parents était que leurs enfants embrassent la carrière d’ingénieur en informatique. C’était le cas des miens. Du coup, j’ai eu droit à mon ordinateur personnel, un Commodore Vic 20 suivi de son grand frère le Commodore 128, avec son lecteur cassette (pour la disquette, c’était trop cher). J’apprenais donc des rudiments de langage basic, je me mettais à saisir du code, en reprenant notamment celui livré avec Hebdogiciel. Tous les samedis, mon père me ramenait même un fascicule de l’encyclopédie à assembler soi-même, ABC Informatique.

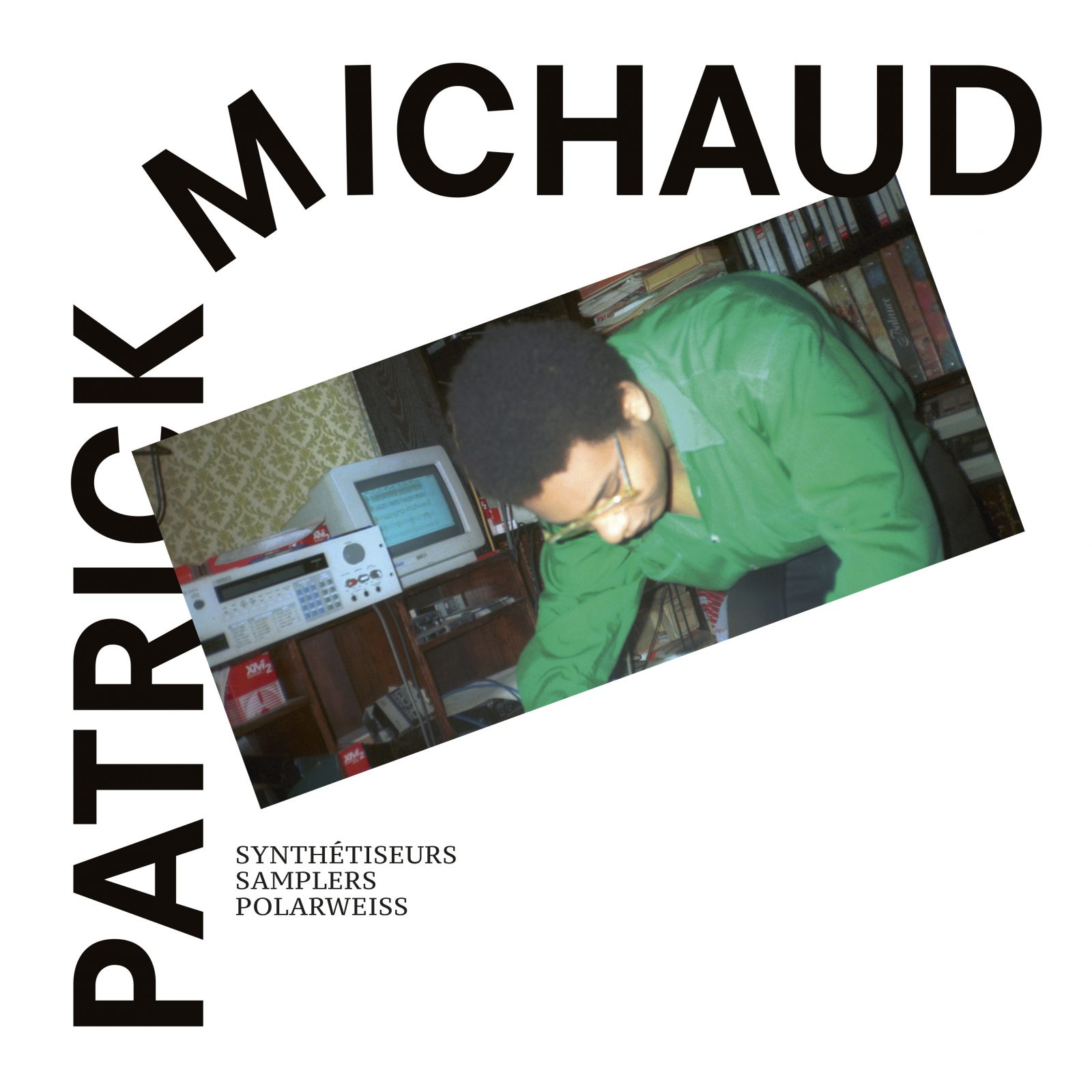

Dans les années 80, le rêve de beaucoup de parents était que leurs enfants embrassent la carrière d’ingénieur en informatique. C’était le cas des miens. Du coup, j’ai eu droit à mon ordinateur personnel, un Commodore Vic 20 suivi de son grand frère le Commodore 128, avec son lecteur cassette (pour la disquette, c’était trop cher). J’apprenais donc des rudiments de langage basic, je me mettais à saisir du code, en reprenant notamment celui livré avec Hebdogiciel. Tous les samedis, mon père me ramenait même un fascicule de l’encyclopédie à assembler soi-même, ABC Informatique.Mais j’étais peu attentif et, victime plus souvent qu’à mon tour de la SYNTAX ERROR, je me suis vite découvert une passion pour le branlage du joystick à ventouse, sur des versions amoindries des jeux vidéo, découverts l’été dans les arcades du quartier de Pinarella au bord de l’Adriatique. Visiblement, d’autres plus doués, plus patients, ont persévéré. Ils ont programmé de la musique, continué à s’équiper en matériel neuf, en synthés même, en lisant Keyboard, tandis que je commençais à lire les Inrocks et à rêver de guitares. Qu’est-ce qu’on a pu se moquer, mes potes et moi, des gars à lunettes tout maigrichons (comme nous) qui rejouaient Jean-Michel Jarre à la notre près, ou qui recréaient les bruits de la mer ou des hélicoptères sur leurs claviers. On se croyait les premiers et ils étaient les derniers des derniers. Et comme dans la Bible, ça a plutôt bien tourné pour eux. Tandis que leurs œuvres pionnières sont rééditées avec classe en vinyle 180 g, il ne reste que moi pour raconter mon histoire en cassette. Ils sont fêtés dans les magazines à papier glacé, je reproduis mon fanzine sur la photocopieuse du boulot. Bien fait pour moi. Pendant que je rêvais devant des photos en noir et blanc et des notes de pochette, ils étaient discrets, travailleurs, avaient tout compris du futur qui nous arriverait en pleine figure : à eux, la musique électronique, les cultures numériques, l’internet. J’étais déjà le passé. Patrick Michaud était déjà dans le futur.

C’est ce qu’on entend sur son disque surprenant : en héritier des pionniers (on entend des échos de son Zoolook, 1984), il composait dans sa chambre sur son Atari des génériques de films qui n’existeraient pas, des musiques de cinématiques de jeux vidéo encore imaginaires, une sorte de house sans danseur, parsemée de voix robotiques, de boucles à cheval entre l’illustration sonore et la dance sans groove. Sa musique profondément mélancolique ressort ainsi d’une faille spatio-temporelle ou d’un fonds perdu de l’INA, d’un générique d’une émission de télé du début des années 90, que Michael Mann s’empressera de réutiliser plus tard, au point culminant d’un de ses films, pour la mort de son héros. Drôle d’époque qui nous renvoie en boucle ces musiques venues du passé, avec les labels comme machine à voyager dans le temps, qui recrée un patrimoine parallèle toujours en mouvant. Celle de notre passé qui ne cesse de se transformer, de plus en plus incertain, comme l’avenir au fond.

![]()