Pour mieux fêter cette année les 30 Ans d’Elefant Records (petit label madrilène devenu grand, dirigé par l’infatigable Luis Calvo, soutenu depuis toujours par Montse Santalla), Section26 va multiplier cette année les articles racontant les destinées improbables de certains artistes, disques et autres petites choses liées à la passion musicale. Il était a priori impensable de ne pas commencer cette série par Le Mans, qui fut longtemps le groupe totémique de la structure ibérique.

Pour mieux fêter cette année les 30 Ans d’Elefant Records (petit label madrilène devenu grand, dirigé par l’infatigable Luis Calvo, soutenu depuis toujours par Montse Santalla), Section26 va multiplier cette année les articles racontant les destinées improbables de certains artistes, disques et autres petites choses liées à la passion musicale. Il était a priori impensable de ne pas commencer cette série par Le Mans, qui fut longtemps le groupe totémique de la structure ibérique.

Ce qui étonne le plus, lorsqu’on observe cette photo en noir et blanc prise pendant l’été 1973, c’est la mélancolie qui s’en dégage. Une mélancolie qui ne cadre pas exactement avec le modèle, un garçon de 6 ans profitant de ses grandes vacances, cette période de l’année qui, plus que n’importe quelle autre peut-être, s’accompagne d’insouciance, d’espièglerie et de grands éclats de rire. Mais c’est peut-être parce que cette photo a été prise à San Sebastian, “la perle de l’océan” comme l’ont baptisé les Espagnols. Une ville qui, plus que n’importe quelle autre peut-être – malgré la splendeur de sa baie et la beauté de son architecture – distille justement ce spleen plus que tout autre idéal… Auquel tout le monde – habitants, touristes – succombe. Non sans plaisir. Et qui n’a pas épargné, pour le meilleur, l’un des groupes les plus fascinants (vous avez bien lu, oui) de la fin du siècle dernier, dont le nom français — “Comme Saint Etienne alors ?” “ Oui, mais différent“ – en disait suffisamment (une certaine francophilie et une passion pour Françoise Hardy) sans pour autant tout dévoiler.

San Sebastian, donc. Ville bourgeoise nichée entre Pyrénées et Atlantique, célèbre pour sa plage magnifique de la Concha, son Monte Igueldo, ses pintxos, ses cuisiniers orfèvres et sa douceur de vivre. C’est dans ce cadre idyllique qu’a éclos, dans la deuxième moitié des années 1980, un nombre incalculable de talents. Des garçons et des filles férus de musique, avides de découvertes et bien décidés à franchir la frontière qui sépare le mélomane du musicien. Tous fréquentent les mêmes lieux, se retrouvent dans les mêmes concerts, échangent disques et opinions.

C’est à cette époque qu’Ibon Errazkin et Teresa Iturrioz ont formé leur premier groupe, Las Aventuras De Kirlian – d’après le titre de la chanson de Cabaret Voltaire, Kirlian Photograph, qui ouvre l’album Mix-Up (1979). Le premier en est le guitariste et compositeur en chef. La seconde a choisi la basse et écrit les paroles. Ils ont trouvé en Jone Gabarain une chanteuse à la voix d’une timidité et d’une fragilité troublantes. Quant à Peru Izeta, il se charge de la batterie. Minimale, la batterie – à la manière de Bobby Gillespie. Leurs regards sont alors tournés vers les côtes britanniques. Ils avouent un faible pour Young Marble Giants et Marine Girls, pour Felt et Orange Juice. Ils composent des chansons courtes aux contours ingénus – qui feraient passer les Pastels pour des musiciens de free jazz –, toujours interprétées dans leur langue natale. Ils trouvent refuge sur une structure indépendante madrilène, ancienne figure de proue de la movida, DRO. Enregistrent un mini-LP, dont ils confient la pochette à un ami cher, Javier Aramburu, qui lui-même chante dans une autre formation, El Joven Lagarto. Qui se rebaptisera bientôt Family – mais ça, vous le savez peut-être déjà, on y reviendra. D’autres formations ont vu le jour. Comme 23 Ojos De Pez, mené par le dénommé Javi Pez et à laquelle participent Peru et Ibon. Ou La Buena Vida. Pour Las Aventuras De Kirlian, les choses ne tournent pas très bien. Le quatuor donne quelques concerts, fait des apparitions à la télé. Mais ne déclenche pas d’hystérie collective. DRO les remercie poliment. Mais ces jeunes gens n’en ont cure. Ils continuent de composer. Ils ont étoffé leur son, aussi. Ils s’entichent de bossa nova, de dub, de musiques noires. Craquent pour De La Soul. Découvrent les classiques des années 1960. The Byrds, Love, Lee Hazlewood s’inscrivent en lettres d’or à leur Panthéon. Bientôt, ils vont inviter un vrai batteur à rejoindre leur giron. Il est avocat et s’appelle Gorka Ochoa. Peru devient alors le second guitariste d’un groupe qui profite du passage à la nouvelle décennie pour changer de nom. Le Mans sera désormais leur identité. En hommage à la course automobile française.

La chance sourit aux audacieux, dit-on. Et de l’audace, le quintette n’en manque pas. Certes, il n’a plus de label, mais son enthousiasme n’en est pas écorné pour autant. Un ami lui ouvre même en grand les portes de son studio, dont le groupe peut disposer quand bon lui semble. Ibon est parti à Londres. Teresa, à Madrid. Qu’importe. Le garçon compose dans son coin. Lorsqu’il revient passé quelques jours au pays, en enfant prodig(u)e, il montre à ses compagnons ses nouvelles compositions. Elle imagine les textes, chroniques miniatures de la vie quotidienne, d’histoires personnelles qui touchent à l’universel — dans un espagnol si parfait que certains figureront dans un manuel scolaire français de langue vivante. Ensemble, ils échangent leurs idées et échafaudent les plans, musicaux et autres. Entre 1991 et 1992, Le Mans enregistre ses chansons, sans savoir ce qu’elles deviendront. Jusqu’au jour où un fan de la première heure, Luis Calvo, qui a décidé de donner de l’envergure à la microstructure qu’il a lancée en 1989, Elefant Records, les appelle pour leur proposer de sortir un disque. Le premier album de Le Mans voit le jour en janvier 1994.

Par la force des choses, c’est un disque de transition et il s’en dégage une légère sensation de mosaïque. Il n’empêche… Entre arrangements discrets et mélodies charmeuses, le groupe rend ouvertement hommage à ses influences premières (le solo de guitare de Jersey Inglés piqué chez Felt, le clavier de l’entraînant Un Rayo De Sol plagié sur celui du Runnin’ Away de Sly Stone, entre autres), dévoile les atours d’une pop élégante au charme suranné, à l’image de la ville qui les a vus naître. D’ailleurs, bientôt, la presse spécialisée ibérique va fantasmer sur une scène (incestueuse, la scène, tant les groupes partagent parfois les mêmes musiciens) qu’elle baptise tout simplement le Donosti Sound (ndlr. Donosti est le nom basque de San Sebastian), dont Le Mans, malgré ses dénégations, devient vite le fer de lance, entraînant dans son sillage les merveilleux Family (un seul album, Un Soplo En El Corazón, indispensable), La Buena Vida (la formation qui, au final, connaitra le plus grand succès public), El Joven Bryan Superstar ou le projet parallèle d’Ibon, exclusivement instrumental, Daily Planet – un nom hommage à Superman, à Love ou aux deux : à vous de choisir.

De l’autre côté des Pyrénées, le groupe devient vite une référence : goûts sûrs et idées claires, songwriting soigné qui donne naissance à des chansons dont la futilité apparente dissimule en fait une atemporalité troublante. Alors que l’année 1994 touche à sa fin, ce club des cinq d’un autre genre, bien décidé à rattraper le temps perdu, publie son deuxième album. L’impétuosité originelle a laissé place à une délicieuse sérénité. Des cordes habillent des compositions baignées d’un doux halo lumineux, figurant l’aube d’un été indien bercé par les accents doo wop de A La Hora Del Café, les inflexions jazz du morceau éponyme du disque ou les arpèges de la langoureuse Mejor Dormir.

Cette fois, Ibon, Teresa et leurs compagnons ont affiné leur identité. Ils deviennent eux-mêmes un groupe de référence, faisant naître nombre de vocations. Concerts sporadiques – dont une prestation sous un soleil de plomb dominical lors de la toute première édition du Festival Internacional de Benicassim, en août 1995 –, interviews distillées au compte-goutte ajoutent à leur aura magnétique.

Qui va rapidement rimer avec prolixe. Le Mans matérialise désormais toutes ses appétences. Il habille de discrètes touches électroniques le chaloupé Zerbina, qu’il publie en single, tout comme Jonathan Jeremiah, où il fricote avec un hip hop abstrait déformé par le prisme du folk. Il s’est aussi attelé à son troisième album. Après la fausse insouciance d’Entresemana, voici venu le temps de l’amertume. À écouter blotti chez soi en dégustant un Dry Martini, l’album bien nommé Saudade fait la part belle aux guitares acoustiques et aux ambiances feutrées, empreintes d’une nostalgie contagieuse. Histoires d’amour déchu (le faussement enjoué ¡ Oh Romeo, Romeo !), averses automnales, souvenirs douloureux traversent un disque à peine plus long que ses prédécesseurs (trente-cinq minutes chrono), réalisé dans les frimas du mois de janvier 1996. Pour le magazine Spiral – l’équivalent espagnol de la revue dont on ne cite plus le nom –, j’avais réalisé à cette occasion une interview d’Ibon par téléphone et avec mon sens de la mesure légendaire, décrété que Le Mans était un groupe aussi cool que les Beastie Boys — ces derniers n’étant alors pas loin d’être au sommet de leur coolitude, entre autres grâce à leur label et à leur revue, tous deux nommés Grand Royal. Bien évidemment, j’avais raison. Au même moment, en compagnie des Français de Spring, le groupe donne deux concerts — à Madrid, dans la mythique salle El Sol bondée, face à des spectateurs trop heureux de pouvoir assister à ce micro-événement, puis à Barcelone, un dimanche soir pluvieux, devant un public restreint mais pour un concert qui eut, pour la scène indépendante espagnole de l’époque, le même impact que la seconde prestation des Sex Pistols à Manchester : presque tous les spectateurs présents ont formé un groupe dès le lendemain…

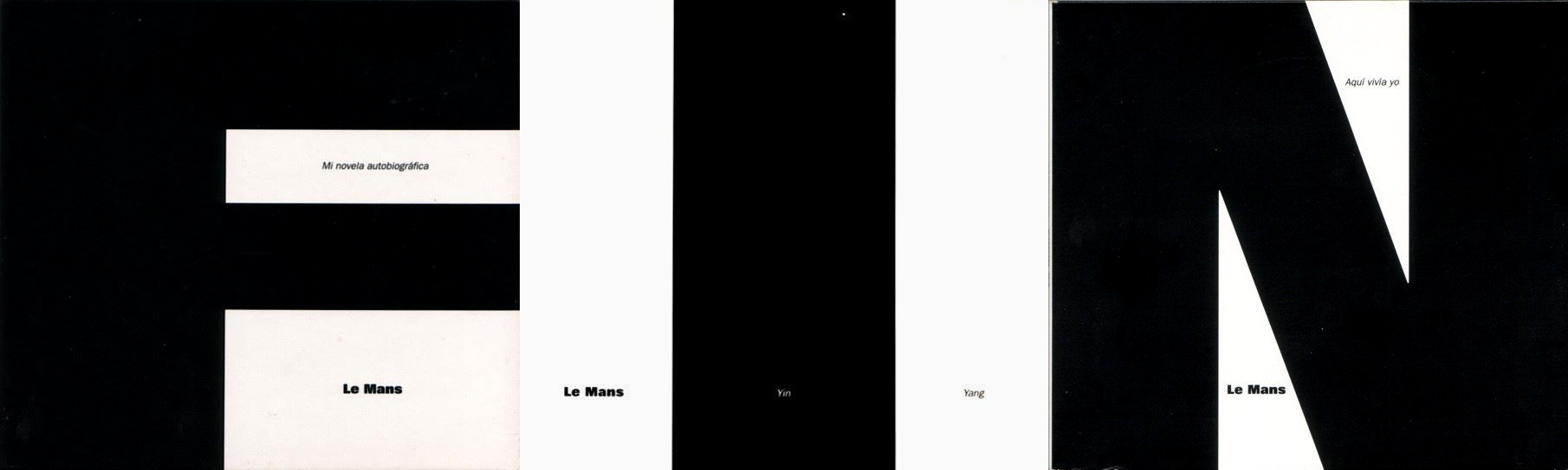

Pourtant, toutes les bonnes choses – surtout les meilleures – ont une fin. “J’aime quand les groupes ne s’inscrivent pas dans la durée”, déclarait Ibon au siècle dernier. “Je ne supporterai pas que Le Mans devienne une habitude pour les gens”. Les deux leaders ont pris leur décision. Irrémédiable. Leur prochain LP sera leur dernier sous cette identité. Ils ont tout planifié. À un point tel que les deux singles précédant Así Vivía Yo affichent sur leur pochette une grande lettre noire : un F pour le premier (Yin Yang), un I pour le second (Mi Novela Autobiografica). Quant au graphisme du recto de l’album, il se résume à un N. FIN, donc. L’histoire va s’arrêter là, en avril 1998, avec la sortie d’un disque en forme de résumé de ce parcours impeccable. Excursions bossa (la magnifique No Vino, Estaba Enferma O De Vacaciones), rythmiques délicieusement funky (Mi Novela Autobiografica), touches expérimentales (Canción De Todo Va Mal en ouverture) et pointes folk (La Princesita) se télescopent dans ce qui restera comme l’œuvre la plus ambitieuse du quintette. Les fans n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Gorka Ochoa, lui, va se consacrer à son autre groupe, El Joven Bryan. Peru se dédie au graphisme et la photographie. Jone Gabarain met ses talents de coiffeuse et de maquilleuse au profit du septième art. Quant au tandem inséparable, il nourrit déjà d’autres projets. “Je ne pense pas que j’arrêterai un jour d’écrire des chansons avec Teresa…”, expliquait Ibon au moment de la séparation. Et la jeune femme de conclure alors : “Si nous revenons, ce sera sous un autre nom, avec de nouvelles idées et une musique différente”. Et ces gens-là, vous vous en doutez bien, sont de ceux qui ont joint le geste à la parole. Mais il s’agit bien sûr d’une autre histoire.

Que je les aime, ceux-là…

Mais j’ai l’impression que peu les connaissent…