A l’époque où les boussoles de papier étaient mon seul espoir de m’y retrouver dans la pop moderne, Octopus occupait une place à part : partant d’une base commune et connue (le nouveau rock américain de chez Drag City par exemple), la revue me sortait de mon cocon pop pour me prendre par la main et me promener vers des territoires dangereux à mes oreilles : absence de mélodies, occultation des guitares, larsens, textures, improvisations, électroniques, continents inexplorés, jazz… Elle était en fait mon bon de sortie de l’adolescence, mon ouverture à l’altérité, et un complément nécessaire aux Inrocks, à la RPM, au Melody Maker et au NME qui m’habitaient jours et nuits.  La revue était moins qu’un magazine puisqu’on ne la trouvait pas en kiosque mais dans les magasins spécialisés ou chez les disquaires et la revue était plus qu’un fanzine puisqu’elle se présentait dans une mise en page recherchée, dense, où une pensée tentait de se construire dans une rédaction élargie qui s’aventurait dans les marges musicales : free jazz, electronica, pop déviante, rock à préfixes (post-, avant-), nouveau folk… En cousin parisien de Revue & Corrigée (qui fête ses trente ans cette année), Octopus pouvait aussi apparaître comme une traduction assez exacte de l’historique et britannique The Wire. Elle allait surtout abriter les débuts de nombreux journalistes, rédacteurs, dirigeants de maisons de disques, disquaires, éditeurs (Joseph Ghosn, Morvan Boury, Fred Paquet, Laurent Diouf, Bertrand Dermoncourt…) et irriguer les médias que l’on connaît à présent. En fin de parcours, Octopus prend une forme plutôt inédite dans la presse musicale d’ici : un tabloid encarté dans une revue d’art contemporain, Mouvement, et dirigé par David Sanson à la tête du « journal des musiques libres et inventives ». Entretien.

La revue était moins qu’un magazine puisqu’on ne la trouvait pas en kiosque mais dans les magasins spécialisés ou chez les disquaires et la revue était plus qu’un fanzine puisqu’elle se présentait dans une mise en page recherchée, dense, où une pensée tentait de se construire dans une rédaction élargie qui s’aventurait dans les marges musicales : free jazz, electronica, pop déviante, rock à préfixes (post-, avant-), nouveau folk… En cousin parisien de Revue & Corrigée (qui fête ses trente ans cette année), Octopus pouvait aussi apparaître comme une traduction assez exacte de l’historique et britannique The Wire. Elle allait surtout abriter les débuts de nombreux journalistes, rédacteurs, dirigeants de maisons de disques, disquaires, éditeurs (Joseph Ghosn, Morvan Boury, Fred Paquet, Laurent Diouf, Bertrand Dermoncourt…) et irriguer les médias que l’on connaît à présent. En fin de parcours, Octopus prend une forme plutôt inédite dans la presse musicale d’ici : un tabloid encarté dans une revue d’art contemporain, Mouvement, et dirigé par David Sanson à la tête du « journal des musiques libres et inventives ». Entretien.

Je rêve et réfléchis en ce moment à un hebdo musical format tabloid et j’ai repensé à la version Octopus qui était vendue encartée avec Mouvement. Comment te retrouves-tu embarqué à la tête de cette aventure et quelle était ton histoire / ton rapport avec Octopus version mensuelle ?

J’ai dû commencer à écrire dans Octopus vers le numéro 6 ou 7, autour de 1997 – mais tout cela s’embrouille un peu dans ma mémoire… C’était vraiment mon baptême du feu de « journaliste » (même si j’avais déjà fait des chroniques à la radio quand j’étais ado), mes premières tentatives d’écrire sur la musique, après avoir passé tant de temps à en parler avec mes amis, au fil de discussions enfiévrées. L’idée première – commune à toute la rédaction de ce fanzine plutôt pointu, dans lequel j’étais il faut bien le dire l’un des éléments les plus « pop » – était avant tout de saisir cette occasion de partager mes passions, moi qui avais forgé une grande partie de ma culture musicale grâce à la presse écrite, et aux fanzines en particulier (du Best de la grande époque à L’Equerre, en passant par Out Of Nowhere, Prémonition, New Wave…). C’est peu à peu que l’aspect littéraire de la chose – cet exercice consistant à faire passer le maximum d’informations ou d’idées dans un format imparti, toujours trop court même si sans commune mesure avec ce qui s’est pratiqué de plus en plus dans la « grande » presse – a commencé à me passionner aussi. C’est grâce à mes chers amis Morvan Boury et Bertrand Dermoncourt, alors membres de la rédaction, que j’avais rejoint l’équipe de collaborateurs d’Octopus. Je vivais en Allemagne à cette époque (j’y avais d’ailleurs réalisé une interview de Michael Gira juste avant la fin des Swans première période dont je regrette qu’elle n’ait pas été acceptée), et mes contacts avec le comité de rédaction étaient essentiellement épistolaires – et le sont restés pendant longtemps. Entre-temps, Bertrand m’avait entraîné dans l’aventure de Classica, mensuel de musique classique qu’il venait de cofonder, qui existe toujours aujourd’hui, et dont je suis devenu très vite le corédacteur en chef : c’était mon quatrième boulot déjà mais le premier dans lequel je suis resté un peu longtemps, avec la chance d’être salarié – et de pouvoir continuer à écrire à côté (régulièrement et de plus en plus) sur le rock et la musique électronique, mais aussi la musique contemporaine, dans Octopus, « pour le plaisir ». C’est en raison de cette expérience, parce que j’étais finalement l’un des rares « professionnels » du journalisme au sein d’Octopus, qu’en 2001, Steven Hearn, qui pilotait plus ou moins le fanzine avec son fondateur, Philippe Doussot, a songé à moi pour orchestrer le rapprochement avec Mouvement. Cette proposition est arrivée pile au moment où je commençais à éprouver une certaine impression de routine à Classica, avec le rythme et le format mensuels. L’un des nombreux hasards heureux qui ont guidé la suite de ma vie professionnelle (je réfute le terme de « carrière ».

J’ai dû commencer à écrire dans Octopus vers le numéro 6 ou 7, autour de 1997 – mais tout cela s’embrouille un peu dans ma mémoire… C’était vraiment mon baptême du feu de « journaliste » (même si j’avais déjà fait des chroniques à la radio quand j’étais ado), mes premières tentatives d’écrire sur la musique, après avoir passé tant de temps à en parler avec mes amis, au fil de discussions enfiévrées. L’idée première – commune à toute la rédaction de ce fanzine plutôt pointu, dans lequel j’étais il faut bien le dire l’un des éléments les plus « pop » – était avant tout de saisir cette occasion de partager mes passions, moi qui avais forgé une grande partie de ma culture musicale grâce à la presse écrite, et aux fanzines en particulier (du Best de la grande époque à L’Equerre, en passant par Out Of Nowhere, Prémonition, New Wave…). C’est peu à peu que l’aspect littéraire de la chose – cet exercice consistant à faire passer le maximum d’informations ou d’idées dans un format imparti, toujours trop court même si sans commune mesure avec ce qui s’est pratiqué de plus en plus dans la « grande » presse – a commencé à me passionner aussi. C’est grâce à mes chers amis Morvan Boury et Bertrand Dermoncourt, alors membres de la rédaction, que j’avais rejoint l’équipe de collaborateurs d’Octopus. Je vivais en Allemagne à cette époque (j’y avais d’ailleurs réalisé une interview de Michael Gira juste avant la fin des Swans première période dont je regrette qu’elle n’ait pas été acceptée), et mes contacts avec le comité de rédaction étaient essentiellement épistolaires – et le sont restés pendant longtemps. Entre-temps, Bertrand m’avait entraîné dans l’aventure de Classica, mensuel de musique classique qu’il venait de cofonder, qui existe toujours aujourd’hui, et dont je suis devenu très vite le corédacteur en chef : c’était mon quatrième boulot déjà mais le premier dans lequel je suis resté un peu longtemps, avec la chance d’être salarié – et de pouvoir continuer à écrire à côté (régulièrement et de plus en plus) sur le rock et la musique électronique, mais aussi la musique contemporaine, dans Octopus, « pour le plaisir ». C’est en raison de cette expérience, parce que j’étais finalement l’un des rares « professionnels » du journalisme au sein d’Octopus, qu’en 2001, Steven Hearn, qui pilotait plus ou moins le fanzine avec son fondateur, Philippe Doussot, a songé à moi pour orchestrer le rapprochement avec Mouvement. Cette proposition est arrivée pile au moment où je commençais à éprouver une certaine impression de routine à Classica, avec le rythme et le format mensuels. L’un des nombreux hasards heureux qui ont guidé la suite de ma vie professionnelle (je réfute le terme de « carrière ».

Te souviens-tu de la ligne éditoriale du nouvel Octopus ?

La ligne éditoriale n’a pas varié : il s’agissait de continuer à couvrir toutes les « musiques libres et inventives », conformément à la baseline du journal, les expressions auxquelles la presse ne s’intéressait (toujours) pas : musiques improvisées, expérimentales, électroniques, contemporaine, noise, jazz et rock d’avant-garde, hip-hop, dub, musiques traditionnelles de tous les continents… Il me tenait à cœur de surtout rester fidèle à l’esprit et à la ligne esthétique initiés par Philippe Doussot, qui continuait à être associé à l’aventure, et de garder le pool de rédacteurs « historiques », auxquels sont venus peu à peu se greffer de nouveaux venus – parmi lesquels, occasionnellement, Gilles Tordjman, ce dont je suis très fier (il dit très choses très éclairantes sur la critique musicale ici). D’avoir le moins d’œillères possibles, et surtout de rester extérieur aux guéguerres de tranchées auxquelles se livraient beaucoup de nos collègues ; et surtout, d’être le moins tributaire de la tyrannie de « l’actualité »… Même s’il m’arrivait d’initier des sujets, certains disques à chroniquer, mon rôle de rédacteur en chef se bornait principalement à articuler entre elles les propositions des différents contributeurs, et à arbitrer entre elles au besoin. Octopus est toujours resté une entreprise – au sens non-entrepreneurial du mot – collégiale et militante.

La ligne éditoriale n’a pas varié : il s’agissait de continuer à couvrir toutes les « musiques libres et inventives », conformément à la baseline du journal, les expressions auxquelles la presse ne s’intéressait (toujours) pas : musiques improvisées, expérimentales, électroniques, contemporaine, noise, jazz et rock d’avant-garde, hip-hop, dub, musiques traditionnelles de tous les continents… Il me tenait à cœur de surtout rester fidèle à l’esprit et à la ligne esthétique initiés par Philippe Doussot, qui continuait à être associé à l’aventure, et de garder le pool de rédacteurs « historiques », auxquels sont venus peu à peu se greffer de nouveaux venus – parmi lesquels, occasionnellement, Gilles Tordjman, ce dont je suis très fier (il dit très choses très éclairantes sur la critique musicale ici). D’avoir le moins d’œillères possibles, et surtout de rester extérieur aux guéguerres de tranchées auxquelles se livraient beaucoup de nos collègues ; et surtout, d’être le moins tributaire de la tyrannie de « l’actualité »… Même s’il m’arrivait d’initier des sujets, certains disques à chroniquer, mon rôle de rédacteur en chef se bornait principalement à articuler entre elles les propositions des différents contributeurs, et à arbitrer entre elles au besoin. Octopus est toujours resté une entreprise – au sens non-entrepreneurial du mot – collégiale et militante.

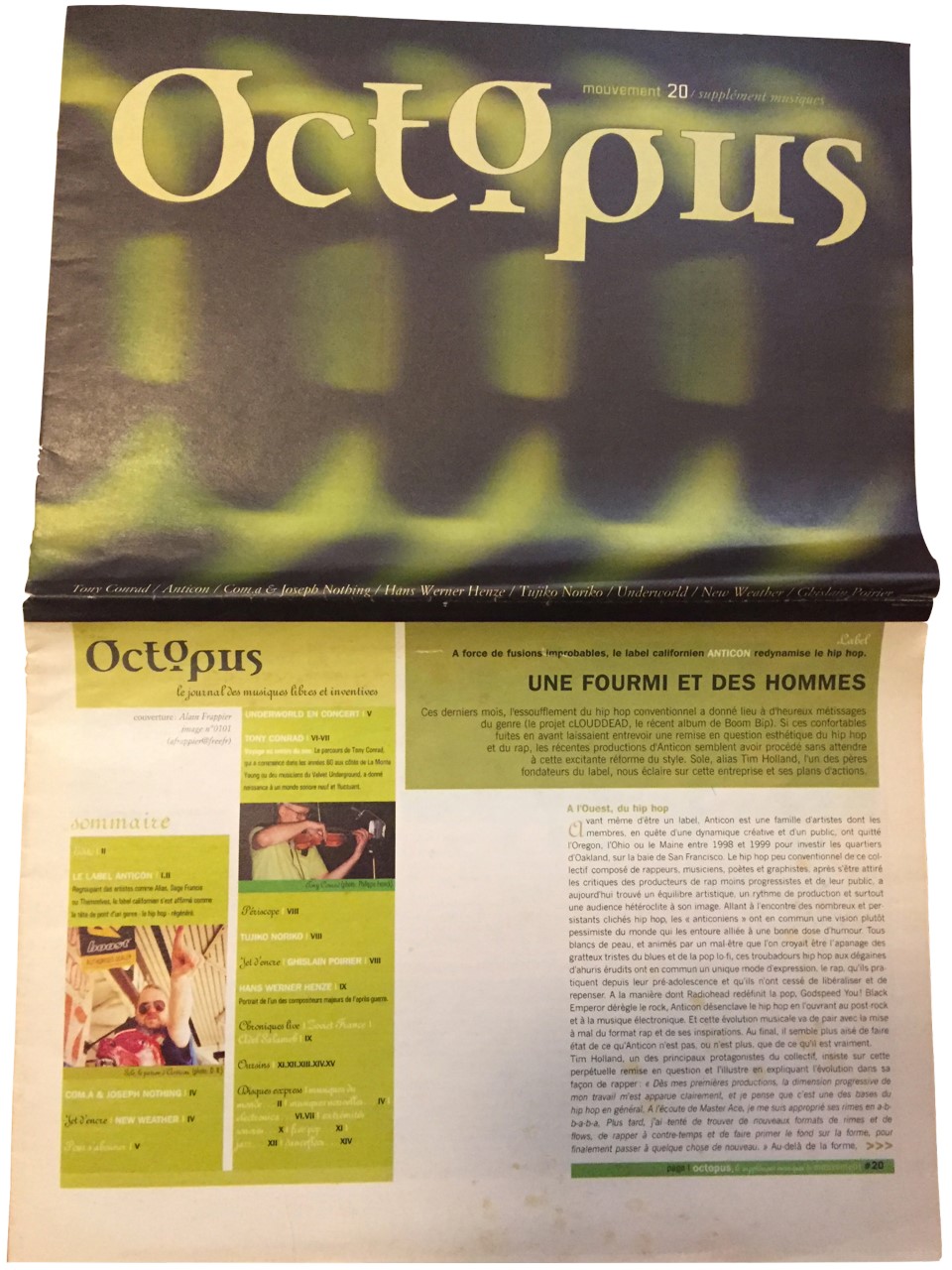

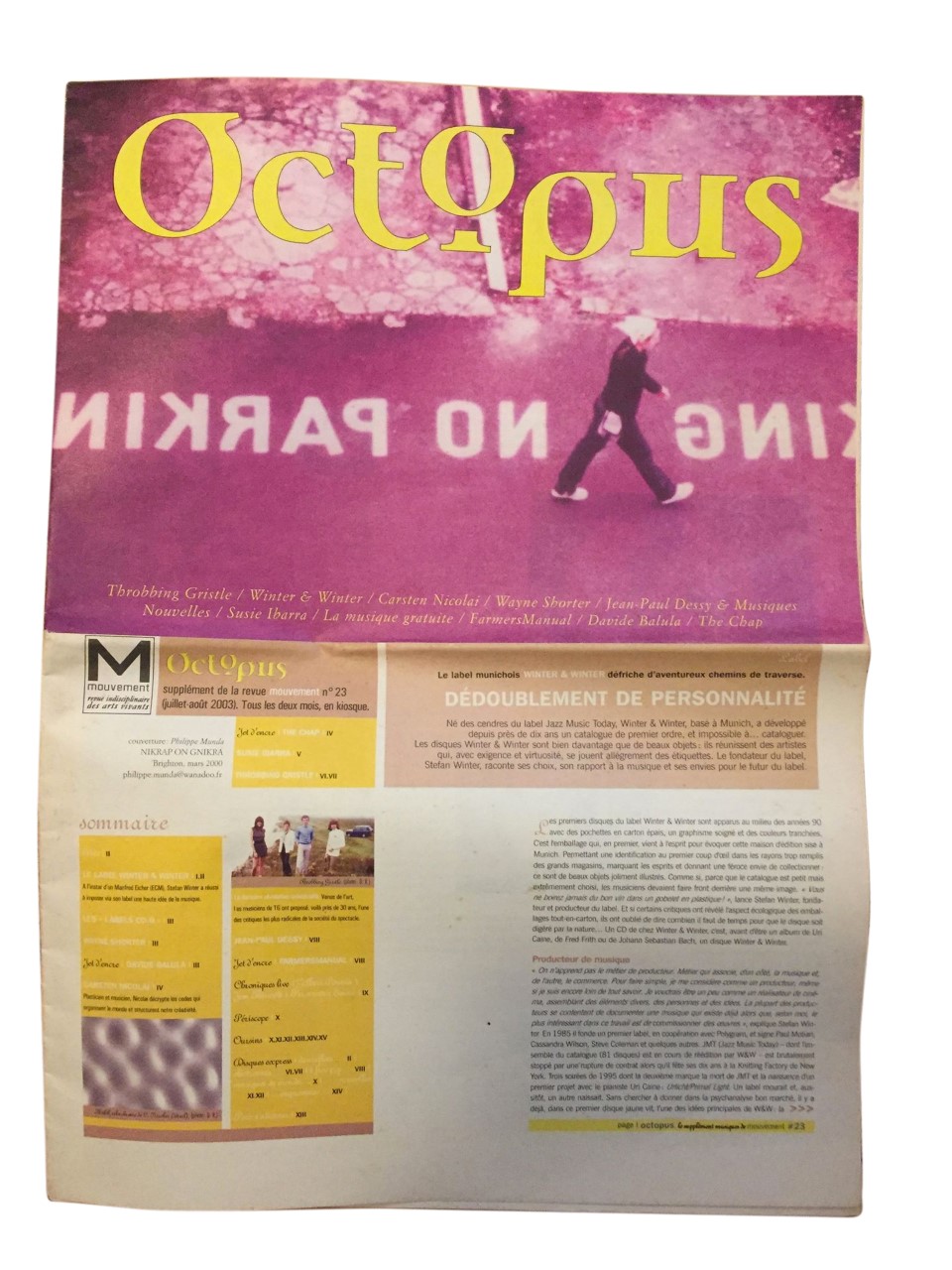

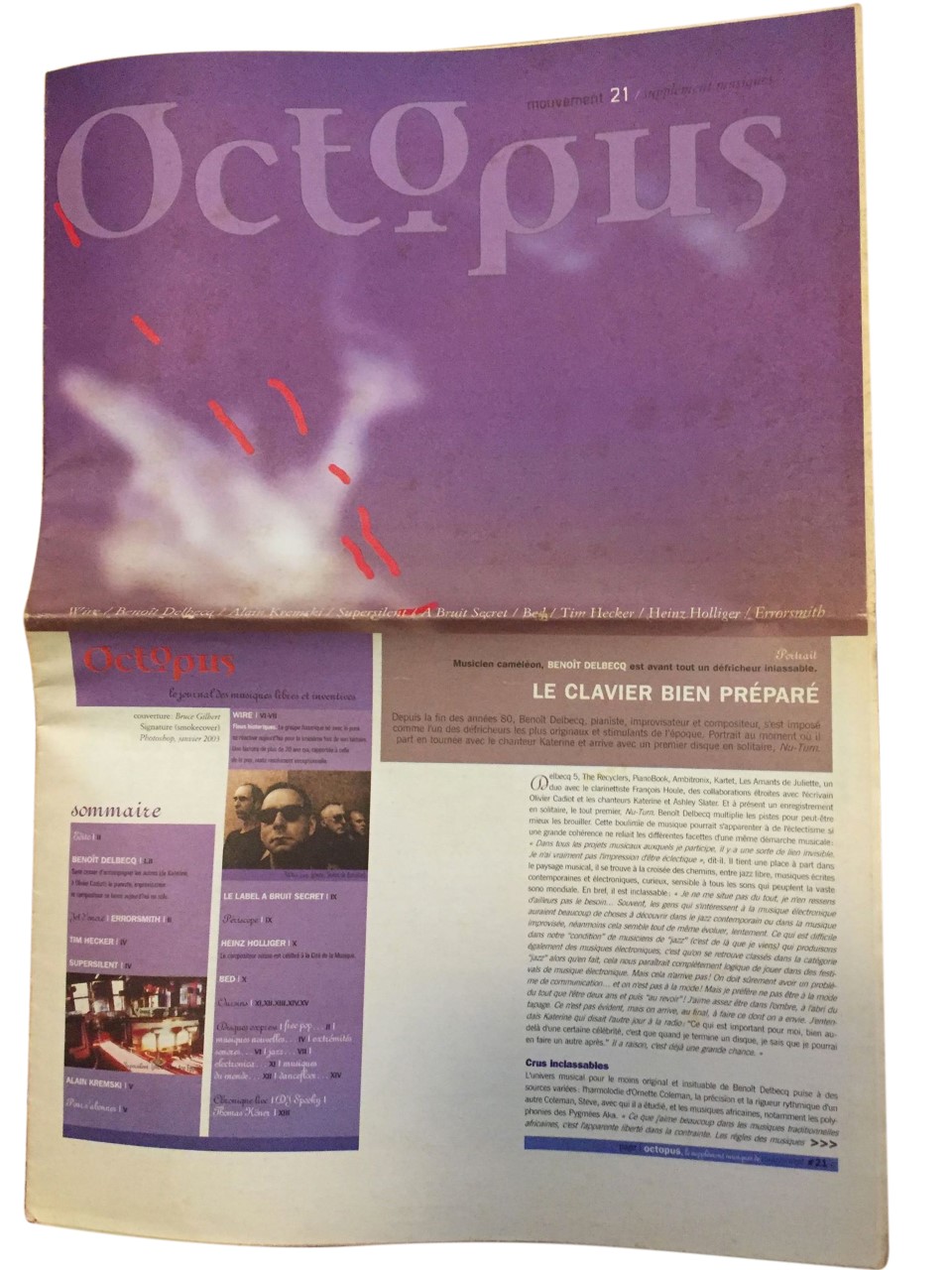

Le graphisme de ce supplément était très affirmé, comment et avec qui aviez-vous imaginé ce journal ?

Ce format tabloïd a été imaginé avec Valentine Hébert, qui était alors la graphiste d’Octopus. Il s’est imposé assez naturellement dans mon souvenir : c’était le meilleur moyen, en termes d’ergonomie, d’intégrer Octopus à Mouvement (qui était alors au format A4 avec dos carré-collé), comme une sorte de supplément. Mais je me rappelle aussi qu’à l’époque, j’étais très fan de De:Bug, revue allemande consacrée aux cultures électroniques, qui était justement au format tabloïd : pour moi, c’était vraiment la source d’inspiration. J’aime beaucoup ce format. Le fait que l’on puisse le plier et le transporter aisément, son papier, tout cela contribue à « désacraliser » l’objet, je trouve.

Pourquoi était-il encarté avec Mouvement, d’où venait le choix de ce rapprochement avec une revue consacrée à l’art contemporain?

Se rapprocher de Mouvement – revue à l’origine centrée surtout sur le spectacle vivant, la danse, le théâtre, la performance, avant de s’élargir très vite aux autres disciplines, littérature, arts visuels, cinéma, etc. –, c’était l’occasion d’élargir notre audience, d’être diffusé en kiosque, de pouvoir organiser des événements tels que la première (et unique) édition du Festival Octopus… Mouvement, de son côté, cherchait à étoffer sa partie musicale. Cette association, que Steven Hearn avait orchestrée, était aussi le moyen de rendre compte de toutes les porosités existant entre la musique et les autres arts, cette « indisciplinarité » qui était l’ADN de Mouvement et de son fondateur, Jean-Marc Adolphe, de pratiques comme l’art sonore, la musique de scène, etc. Enfin, et surtout, c’était nous donner les moyens de rémunérer, fût-ce chichement, les contributeurs du journal. Octopus était encarté dans Mouvement et détachable, mais nous en imprimions également une certaine quantité d’exemplaires séparés que nous distribuions gratuitement.

Aviez-vous une réelle vie de rédaction ?

Oui, il y avait une vie réelle, un vague début de « professionnalisation », avec des comités de rédaction certes épisodiques, mais réguliers – sans compter ma participation aux réunions de rédaction de Mouvement. Certains rédacteurs passaient souvent à nos bureaux de Belleville, à Paris, pour boire un café, récupérer des disques, il y avait pas mal d’échanges entre nous, grâce auxquels j’ai continué à découvrir plein de trucs.

Oui, il y avait une vie réelle, un vague début de « professionnalisation », avec des comités de rédaction certes épisodiques, mais réguliers – sans compter ma participation aux réunions de rédaction de Mouvement. Certains rédacteurs passaient souvent à nos bureaux de Belleville, à Paris, pour boire un café, récupérer des disques, il y avait pas mal d’échanges entre nous, grâce auxquels j’ai continué à découvrir plein de trucs.

Quels étaient tes centres d’intérêt, ce qui te donnait envie d’écrire ?

Mes centres d’intérêts ont toujours été très divers, l’éclectisme est chez moi une seconde nature… En matière plus spécifiquement musicale, mes centres d’intérêt ont évolué au fil des années, de la découverte de nouveaux groupes mais en dehors de la musique classique, il y avait le rock indépendant au sens large, les musiques électroniques… Avant l’intégration à Mouvement, j’avais publié dans Octopus un entretien avec David Sylvian, écrit sur des musiciens aussi divers Tarwater, Einojuhani Rautavaara, Hood, Sylvain Chauveau, Rainier Lericolais, Prohibition, Hans Werner Henze, Labradford, Bark Psychosis, Swans, Philippe Hersant, Silo, Tones On Tail… Dans le supplément tabloïd, je me rappelle de longs papier sur Wire, Heiner Goebbels, Alva Noto, ou encore de plusieurs reportages sur la scène de Montréal, où je vivais alors : à l’époque, vers 2004, c’était surtout le label Constellation, mais aussi Mitchell Akiyama, Tim Hecker, Sixtoo, Jérôme Minière…). Comme c’est le cas de tout le monde, j’imagine, c’est toujours la rencontre avec certains disques et certains artistes marquant qui a motivé mon envie d’en parler.

Comment vous situiez vous entre R’n’F, Les Inrocks, RPM et autres ? Aviez-vous des modèles à l’étranger ?

Nous ne cherchions pas vraiment à nous situer, en vérité. Ce sont tous des journaux qui, tous, à une époque ou une autre, m’ont passionné (avec leur formule initiale, Les Inrockuptibles ont vraiment inventé quelque chose de fort, même s’ils ont fini par représenter tout ce qui je déteste dans la presse), et qui ont révélé de très bonnes plumes, mais nous évoluions un peu en dehors de cette sphère. Nous ne parlions pas vraiment des mêmes choses, nous étions complémentaires quelque part. Nous n’étions pas très mondains ni très connectés à la corporation des journalistes, même si j’y avais plusieurs bons amis… En France, c’est sans doute de Revue & Corrigée, autre organe militant, qu’Octopus était globalement le plus proche – même si Jérôme Noetinger, son fondateur, nous reprochait parfois – amicalement – de nous être « vendus au grand capital »… A l’étranger, outre De:Bug en Allemagne dont j’ai parlé, The Wire était évidemment une référence, ne serait-ce que par le spectre des musiques abordées : nous le lisions tous, et nous étions flattés lorsque Octopus y était comparé, mais ça restait quand même une autre échelle. La langue anglaise permet à The Wire d’être diffusé partout sur la planète, ça crée une grosse différence et c’est ce qui permet à ce magazine unique en son genre – que je ne lis plus depuis bien longtemps, cela dit – de continuer à exister. A titre personnel, un autre de mes modèles a toujours été Télérama : pas vraiment pour sa partie musicale même s’il n’y a que des plumes de première classe, mais plus généralement pour son ouverture (on n’a pas l’impression que l’histoire de l’art commence en 1960, que la culture se limite à la création artistique et la France à Paris, et pour ma part j’ai découvert quantité de choses grâce à cet hebdo), son intégrité (Télérama a réussi jusqu’à présent à se prémunir de bien des compromissions putassières dont trop de journaux sont victimes), et surtout son souci de didactisme : voilà un journal qui, même quand tu ne connais rien à un sujet, parvient généralement à t’y intéresser, où l’on n’a pas besoin de partager des codes et des références pour pouvoir comprendre un article… En matière musicale, et a fortiori dans le cas des musiques « pointues » que défendait Octopus, ça a pour moi toujours été un défi, de parvenir à parler de « rock » dans des mots simples, sans sombrer dans un jargon. C’était mon souci principal avec Octopus, d’arriver à toucher au moins les non-spécialistes, sinon aux non-mélomanes : je ne pense pas qu’on y soit arrivé, car je pense que cela n’est tout simplement pas possible.

Comment s’est terminée l’histoire de ce format d’Octopus ?

En fait, comme nous le pressentions dès le départ, il s’est vite avéré que cette idée de supplément était une fausse bonne idée, ou plus exactement un contre-sens : vu que l’essence de Mouvement est d’être une revue pluridisciplinaire, il ne rimait à rien de maintenir la musique à l’écart, il était au contraire logique de l’intégrer au reste de la revue, que ça circule… Bref, après je ne sais plus combien de numéros, une petite dizaine sans doute, la musique a rejoint les pages du magazine : je suis devenu chef de rubrique, et les rédacteurs d’Octopus ont pour la plupart poursuivi leur collaboration… J’avais déjà travaillé cinq années comme rédacteur en chef (et e-secrétaire de rédaction, une fonction que j’ai toujours occupée par la suite) avant de m’occuper de ce projet : j’avais déjà une certaine expérience, que l’aventure Octopus n’a fait que renforcer encore. En revanche, j’étais arrivé à Mouvement avec déjà en tête l’idée d’abandonner le journalisme pour lequel je n’avais jamais eu de vocation particulière, en me disant que j’y resterais deux ou trois ans. J’y suis finalement resté huit ans, surtout parce que j’ai beaucoup évolué dans l’« organigramme », pour finir par prendre la rédaction en chef et piloter une nouvelle formule de Mouvement : cela a été très formateur car j’ai pu élargir considérablement mon champ d’investigation : écrire sur une multitude de sujets et de disciplines, le théâtre, la danse, les arts visuels, le cinéma, la littérature… Cela m’a donné une aisance à aller et venir entre les cercles et les disciplines, à ne pas m’enfermer dans une « corporation » – aisance d’autant plus appréciable que la pluridisciplinarité est une évidence pour bien des artistes d’aujourd’hui. Comme le formulait joliment mon ami le compositeur François Sarhan lorsque je l’interviewais récemment pour le numéro spécial de revue Alternatives théâtrales consacré au théâtre musical : « La spécialisation, c’est plus une maladie qu’une solution.» J’ai démissionné de mes fonctions en 2010 car il me semblait en avoir fait le tour, parce que j’avais peur d’être encore au même endroit dans 10 ans… J’ai néanmoins repris du service lorsque Mouvement a été relancé, il y a quelques années, par une nouvelle, jeune équipe : d’abord sous forme d’une chronique régulière (une page pour parler de ce que je voulais : le Graal du journaliste !), et puis via des chroniques épisodiques sur Mouvement.net au gré de mes découvertes – mais je parle plus souvent de danse ou de théâtre que de musique.

Comment suis-tu l’actualité musicale, par quel biais ?

Je dois avouer que je ne lis plus aucun support spécialisé régulièrement, papier ou en ligne, tout au plus parfois quelques blogs ou les fanzines/webzines que je découvre – et les pages Musique de Libération (j’ai toujours beaucoup aimé ce qu’écrivait Olivier Lamm, notamment sur Le-drone.com. Pitchfork me tombe des yeux au bout de quelques lignes (j’ai du mal avec la « branchitude »). Sinon je m’informe surtout via les réseaux sociaux, les newsletter que je reçois, Bandcamp… ou même au hasard des algorithmes de recommandation. C’est au hasard des déambulations de Youtube, par exemple, que j’ai tardivement découvert cet automne HTRK, qui m’a beaucoup plu… Il faut aussi dire que j’ai plus de difficulté qu’autrefois à m’enthousiasmer pour la nouveauté – alors que le flux de nouvelle musique mise à disposition quotidiennement n’a sans doute jamais été aussi important. Cette question de l’« actualité » a de toute façon toujours été problématique pour moi : il me faut parfois tellement d’années pour comprendre et apprécier un disque !…

Quand on s’est occupé d’un journal musical, pense-t-on qu’il est encore possible d’écrire aujourd’hui sur la musique ? Est-ce qu’il y a des exemples de formes médiatiques qui attirent ton intérêt actuellement ?

C’est une vaste question ! Je parlais tout à l’heure de la difficulté qu’il y a, me semble-t-il, à réussir à rester accessible, à parler de musique simplement, sans avoir à convoquer tout un réseau de références et de codes inaccessibles au profane (surtout dans le domaine des musiques dites « actuelles »). Cela a sans doute toujours existé – sauf qu’aujourd’hui l’histoire (ne serait-ce que celle du rock) est évidemment beaucoup plus épaisse qu’elle ne l’était il y a 50 ans – et les références et les codes, autrement plus complexes. Il y a aussi une question d’âge : car les codes en question sont souvent largement générationnels ; et je pense qu’il est difficile, pour un crypto « vieux con » comme moi, d’apprécier comme il se doit les productions de gens qui ont la moitié voire le tiers de mon âge ; il est important de savoir laisser la place, car le revers de l’expérience, c’est la « péremption », la perte de la fraîcheur – cela me rappelle cette définition de Philippe Lançon que j’aime tant : « Le rock, c’est quand les souvenirs sont devant soi. » D’autant que les manières de consommer la musique ont tellement évolué : les gens écoutent de moins en moins d’album (alors que ce format reste quand même l’étalon de base de la culture rock), on voit apparaître de jeunes groupes avec des spectres d’influences extrêmement larges, du plus mainstream au plus pointu)… Et puis, il est important de ne pas oublier le lecteur – savoir se laisser aller mais sans jamais trop se regarder écrire, sans se mettre à écrire « pour ses pairs »… Aujourd’hui, j’écris principalement – et sporadiquement – pour des plaquettes de festivals ou d’ensembles (paradoxalement, c’est souvent sur ce type de supports qu’on peut lire aujourd’hui les papiers les plus intéressants). Je tiens également chaque mois une chronique sur la « musique occidentale de tradition écrite » (terme un peu pompeux, sorry, mais autrement moins vague que celui de musique « classique » ou « contemporaine ») dans Junk Page, mensuel culturel gratuit couvrant toute la région Nouvelle-Aquitaine et basé à Bordeaux, où je me suis installé il y a bientôt 3 ans : c’est un exercice plutôt plaisant, et il me semble important de me battre pour ces musiques dont on parle trop peu… L’année dernière, j’ai surtout pris un grand plaisir à répondre à une commande d’écriture de l’excellente association bordelaise Einstein On The Beach. Il s’agissait d’assister à leurs concerts et d’en parler sous une forme libre, sans aucune contrainte de forme ni de format : cela a donné « Ecrire dessus », une série de neuf chroniques parfois fleuves, dans lesquelles j’ai pu m’abandonner à des préoccupations d’ordre plus « littéraire » tout en essayant d’explorer (modestement, toujours) les limites de ce qu’il est possible de faire, justement, en matière d’écriture sur la musique. C’était vraiment très excitant à faire, de concilier « spontanéité » et « mise en forme » – ne serait-ce que parce que cela m’a permis de découvrir en live, tardivement encore une fois, bien des musiciens « historiques » dont il était très souvent question dans les pages Octopus, issus en particulier de la musique improvisée, que je méconnaissais largement jusqu’à présent (je pense à Lionel Marchetti, Jérôme Noetinger, Sophie Duthoit, Catherine Jauniaux, Michel Doneda…). Or, l’improvisation, c’est sans doute la « forme » musicale dont il est le plus difficile de rendre compte par écrit, vu qu’elle est indissociable de l’instant de sa production : c’est une écoute qui se vit dans l’instant… Comme quoi, on n’a jamais fini d’apprendre et de découvrir, le plus dur étant de savoir continuer à se rendre disponible pour cela, de rester curieux. Pour conclure en revenant à Octopus : je me plais à penser – à espérer ! – que l’« âme » du fanzine, cet esprit militant et défricheur dont je parlais tout à l’heure, continue de vivre à travers le travail de tous ces anciens collaborateurs (je pense à l’émission Solénoide que continue d’animer Philippe Doussot sur les ondes de Radio Aligre)… voire de ces anciens lecteurs !

Quelques exemples de pages intérieures d’Octopus…